韻目

韻目

韻目指從《切韻》以來的韻書為各個韻排列的目錄。供作詞曲用的韻書往往用雙字作韻目,如元代周德清《中原音韻》以“東鍾”、“歌戈”等作韻目。

詞語名稱:韻目(韻目)

詞語讀音:(yùn mù)

詞語注音:ㄧㄨㄣˋ ㄇㄨˋ

在詩詞中特定位置的字要用同一 韻目的字,使詩詞讀起來更具有聲音的美感,叫做押韻。例如:王翰的〈涼州曲〉:「葡萄美酒夜光杯,欲飲琵琶馬上催。醉卧沙場君莫笑,古來征戰幾人回。」這一首詩押「灰」韻,所以這首詩一、二、四句句尾必須押韻的位置的字「杯」、「催」、「回」,都必須用「灰」韻的字。

押韻的字都在句子的末尾,所以叫做「韻腳」。

同韻的字歸成的類別,稱韻部,如《廣韻》分為二百零六部,《平水韻》分為一百零六部。韻目把同韻的字歸為一部,每韻用一個字標目,按次序排列,如通用的詩韻上平聲分為一東、二冬、三江、四支等,叫做韻目。

韻書各韻部的標目,叫做韻目。韻書歸併同韻的字為一部,每一部以其中一個字或二個字為代表,這個代表的字叫做「韻目」例如:劉淵《平水韻》將詩韻分為一百零六韻,有東、冬、江、支………等等,東韻有東、銅、同、鍾、公、沖………等字,以「東」為首,「東」便是韻目。《廣韻》分為206部,便有206個韻目。《平水韻》分為106韻,就有106個韻目。韻目表(《佩文詩韻》)如下:

| - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 上平聲 | 東 | 冬 | 江 | 支 | 微 | 魚 | 虞 | 齊 | 佳 | 灰 | 真 | 文 | 元 | 寒 | 刪 |

| 下平聲 | 先 | 蕭 | 餚 | 豪 | 歌 | 麻 | 陽 | 庚 | 青 | 蒸 | 尤 | 侵 | 覃 | 鹽 | 咸 |

| 上聲 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 董 | 腫 | 講 | 紙 | 尾 | 語 | 麌 | 薺 | 蟹 | 賄 | 軫 | 吻 | 阮 | 旱 | 潸 | |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |

| 銑 | 筱 | 巧 | 皓 | 哿 | 馬 | 養 | 梗 | 迥 | 有 | 寢 | 感 | 琰 | 豏 | - |

| 去聲 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 送 | 宋 | 絳 | 寘 | 未 | 御 | 遇 | 霽 | 泰 | 卦 | 隊 | 震 | 問 | 願 | 翰 | |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |

| 諫 | 霰 | 嘯 | 效 | 號 | 個 | 禡 | 漾 | 敬 | 徑 | 宥 | 沁 | 勘 | 艷 | 陷 |

| 入聲 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 屋 | 沃 | 覺 | 質 | 物 | 月 | 曷 | 黠 | 屑 | 葯 | 陌 | 錫 | 職 | 緝 | 合 | 葉 | 洽 |

每一個韻目內所含的字稱為韻字。

作詩時在規定要押韻的地方用韻,叫做「入韻」。

在五七言絕句與律詩的第一句借用旁韻,叫做「借韻」。

在五七言近體詩或唐宋古體詩中,以鄰韻字互押,叫做「出韻」。近體詩除了首句可以借韻外,不允許出韻,必須一韻到底,否則稱為「詩病」或「落韻」。

或稱旁韻。古代韻書按韻的遠近編次,其相鄰者謂之「鄰韻」。

附註 歌、麻、蒸、尤、侵無鄰韻 哿、馬、有、寢無鄰韻 個、禡、宥、沁無鄰韻職、緝無鄰韻

字數多而比較容易選用的韻目叫做「寬韻」,例如:支、真、先、陽、庚、尤、東、虞等韻目之下都有三、四百個字。

字數少而比較難選用的韻目叫做「窄韻」,例如:微、文、刪、青、蒸、覃、鹽、侵、冬等韻目之下字數較少。

字數少且字都較冷僻的韻目,例如:江、佳、餚、咸等。

今音學研究始於明清之際,但真正系統地分析研究始於晚清的陳澧,他用反切系聯法歸納出了《廣韻》切語上下字的體系。

《切韻》和《廣韻》是按照字音分韻編排文字的一種工具書。

按照意義編排的《爾雅》出現於戰國末期;

按照形體編排的《說文解字》出現於公元100年。

反切的大量運用,表明人們能把漢語音節分為聲韻兩部分,這是漢魏時期的事;

南北朝時期,沈約等人發現了漢語的聲調有平上去入四聲;

這為韻書的編製準備了充分條件。

促使韻書產生是因為文學創作的要求。

韻書推三國魏李登的《聲類》為鼻祖。

據清代謝啟昆《小學考》所錄,魏晉南北朝時聲韻類著作有27種,還有70種音義書。均亡佚。

敦煌本和故宮本《刊謬補缺切韻》中記載了呂靜、夏侯該、陽休之、李季節、杜台卿五家韻書與《切韻》分韻的異同,從中可以看出六朝韻書分韻的大體情況。

陸的《切韻》在《隋書》未著錄,《舊唐書·藝文志》、《新唐書·藝文志》均載有“陸慈《切韻》五卷”字樣。一般認為即唐寫本韻書殘卷中的陸詞。

《切韻》原書今已不存,只有敦煌傳本殘頁及新疆兩件斷片。

陸的自序《切韻序》是認識《切韻》的鑰匙。從中可知:

1)其編寫綱紀是開皇初年八位著名學者集體討論擬就的。編纂目的不僅為“廣文路”,更為了“賞知音”

2)其製作前有所承,是集六朝韻書大成的作品

3)編書標準是既照顧“南北是非”,又照顧“古今通塞”,不斤斤計較於一時一地方音

一般的,認為是這一時期或更早以前一些語音的綜合反映。

《切韻》問世后,“時俗共重,以為典規。然苦字少,復闋字義”,不少人為之增字加訓。

宋以前近於韻書的書目約有一百六七十種,學者們研究認為,《切韻》以後韻書發展,主要是對《切韻》進行增補、刊謬,做修訂。

王三為研究主要依據。

王書所加字約六千,增加50%,原書11500字左右,王書18000字左右。

b,《唐韻》也是增補《切韻》的,孫湎(?)作。比陸書增加3000多字,在唐代影響極大。

c,李舟《切韻》在韻部次序對陸書有調整,其成就多為後來韻書所採用。

增訂《切韻》的書以1947年故宮發現的王三最早最完整,但它長期失傳,故談韻書總是說到《廣韻》。

《廣韻》之在韻書,“如《說文》之在字書”(黃侃語),其重要性表現在:

(1)它是《切韻》系韻書的代表,研究中古音的主要依據。《唐韻》《切韻》《廣韻》學者們看作一個東西,它們語音系統基本一樣。

(2)它是研究上古音的階梯。

(3)它是研究等韻學的參考書。

《廣韻》以四聲為綱、韻目為緯,共分206韻,收字26194個。其中平聲57韻,上聲55韻,去聲60韻,入聲34韻。按平上去入四聲分卷,平聲字多分上下兩卷,全書共5卷。

韻目用數字錶明次序,如卷第一“東第一 冬第二……”

正文直接用數字把各韻目所轄韻字分開。

這樣的編排體例是從《切韻》繼承來的。

按照聲母韻母的不同分開排列,完全同音字形成一組,用小圈分隔。

這種同音字組稱為“小韻”,也有稱為“紐”。

小韻首字下先訓釋,再反切注音,最後標明小韻韻字總數。

一字兩讀三讀再注“又某某切”,這叫“又音”。

《 聲律啟蒙》,這是古人教兒童詩詞入門時所用的“教材”。

在我國古代,對每天的稱呼除了用"一、二、三……"等漢數表示外,還有一些其他稱呼,如"朔"表示每月的"初一","望"表示每月的"十五","既望"則表示每月的"十六"等。

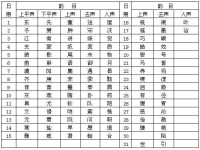

清朝政府在光緒五年(1879年)開設電報,清廷開通電報以後,發明了一種新的記日辦法,用韻目代替日期。這種方法在電信領域一直延用到新中國成立初期,前後使用了70餘年,最盛行時,清朝政府一些官員的筆記都經常以韻目代替日期。今天在中共黨史等現代歷史書籍中經常出現的“艷電”、“皓電”、“佳電”、“齊電”等詞,正是所謂的“韻目代日”,也就是從《韻目表》中挑選代替日期的韻目,總共有31個,分別代表31天。前面15天用的是韻目上平聲的全部,接后是韻目上聲的l0個,再來是韻目去聲的5個,後來使用公曆,又添上最後—個《韻目表》中沒有的“世”,代表三十一日,這樣用三十一個字分別代表三十一天。需要特別說明的是,用《韻目表》里的字來代替日期,懂得做詩的人一看就知道哪個字代表哪一天。比如看到“皓”就知道是19日,因為“皓”字在韻目上聲中的排序正是第19個。這套系統對當年讀過一點書的人來說,都是基本常識。滄海桑田,白話文興起以後,使得過去文人擅長的填詞作詩的本領也逐漸失傳,過去一般人都會的事情,現在卻成了專業知識,變得艱深難懂了。

指從《切韻》以來的韻書為各個韻排列的目錄。如《廣韻》的上平聲就把各個韻名按一定的次序列在卷首:東第一、冬第二、鍾第三、江第四、支第五、脂第六、之第七、微第八、魚第九、虞(yǘ)第十、……《廣韻》每個韻底下注有“獨用” 、“同用”字樣,後人把"同用"的合成一個韻,再稍加改動,合併成《佩文詩韻》,韻目是:一東、二冬、三江、四支、五微、六魚……。日子久了,學者們也用這個術語稱呼每韻的標目字。如“東”是全韻第一個字,也有人叫它東韻的韻目。這是借用。古音學家給古韻分部,也借用“東” 、“冬”、“支”等字標目。也有另起爐灶的。朱駿聲就用《易》卦名作標目字,如“鼎(dǐng)”、“壯”等等。供作詞曲用的韻書往往用雙字作韻目,如元代周德清《中原音韻》以“東鍾”、“歌戈”等作韻目。

1日 東 先 董 送 屋

2日 冬 蕭 腫 宋 沃

3日 江 餚 講 絳 覺

4日 支 豪 紙 寘 質

5日 微 歌 尾 未 物

6日 魚 麻 語 御 月

7日 虞 陽 麌(讀“雨”)遇 曷

8日 齊 庚 薺 霽 黠

9日 佳 青 蟹 泰 屑

10日灰 蒸 賄 卦 葯

11日 真 尤 軫 隊 陌

12日 文 侵 吻 震 錫

13日 元 覃 阮 問 職

14日 寒 鹽 旱 願 緝

15日 刪 咸 潸 翰 合

16日 銑 諫 葉

17日 篠 霰 洽

18日 巧 嘯

韻目代日表

21日 馬 箇

22日 養 禡

23日 梗 漾

24日 迥 敬

25日 有 徑

26日 寢 宥

27日 感 沁

28日 儉 勘

29日 豏(同“餡”)艷

30日 陷

31日 世 引

補缺:

4日 寘(同“置”)

7日 麌(讀“雨”)

17日 篠(讀“小”)

21日 箇(同“個”)

22日 禡(讀“罵”)

29日 豏(同“餡”)

註:三十日,按規定該用“陷”,但是于軍隊不吉利,忌用,便用“卅”(卅,拼音:sà,就是三十)字代替;又公曆三十一日沒有韻目可用,通常都用“世”或“引”字來代替;“世”字是“卅一”的合寫,“引”字則像31阿拉伯數字。根據上表,“東日”是初一;“馬”代表二十一日,馬日事變是發生在(一九二七年五月)二十一日;文夕大火發生在(一九三八年十一月)十二日夜;艷電則是(一九三八年十二月)二十九日的電報。