開普勒超新星

1604年在銀河系發現的超新星

開普勒超新星

四百年前,也就是西元1604年10月,地球上首次紀錄超新星爆炸產生的高能宇宙雲。超新星在十七世紀初期,在蛇夫座(Ophiucus)產生一顆新的 亮星。天文學家開普勒(Johannes Kepler)及他的同僚利用現代的望遠鏡來解釋這天上幻影的產生原因。

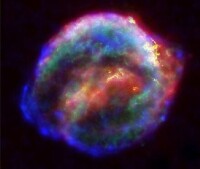

利用 最新的 星球演化的知識,這世紀的天文學家繼續探索這向外擴張的星塵雲,並利用太空中的望遠鏡不同波段的資料,調查開普勒(Kepler)的超新星殘骸(supernova remnant, SNR)。在這張合成的照片中,從美國太空總署的太空望遠鏡記錄 X射線, 可見光及 紅外線的輻射,分別是 錢卓拉(Chandra) X-射線望遠鏡, 哈伯(Hubble)以及 史匹哲(Spitzer) 太空望遠鏡。這些組成的照片對於神秘的超新星殘骸提供相當程度的資訊。開普勒超新星殘骸距離我們13,000光年,是最近一次本銀河系的超新星爆炸。

(編號: SN 1604,或稱開普勒超新星)是位於銀河系內的一顆超新星,位置在蛇夫座內。到目前為止,SN 1604是銀河系內最後一顆被觀測到的超新星,距地球僅6000秒差距(約20,000光年)。高峰時曾成為全天最亮的恆星,也比金星外的其他行星亮,視星等為−2.5。

此超新星在1604年10月9日首次被人發現。到10月17日,德國天文學家約翰內斯·開普勒發現是次現象,他深入研究后寫了一本書巨細無遺地記錄此事,書名為《De Stella nova in pede Serpentarii》(蛇夫座足部的新星)。

超新星1604爆發后的遺骸成為了往後發現的同類物體的原型,在四百年後的今天仍然是常常被深入研究的天體。開普勒所繪的星圖,記錄了超新星的位置,以字母"N"標示。(由下數起第四行,左起第四格,蛇夫座的右腳跟)

開普勒(Johannes Kepler,1571-1630),德國天文學家。

1600年,開普勒到布拉格擔任第谷·布拉赫的助手。1601年第谷去世后,他繼承了第谷的事業,利用第谷多年積累的觀測資料,仔細分析研究,發現了行星沿橢圓軌道運行,並且提出行星運動三定律(即開普勒定律),為牛頓發現萬有引力定律打下了基礎。

在第谷的工作基礎上,開普勒經過大量的計算,編製成《魯道夫星表》,表中列出了1005顆恆星的位置。這個星表比其他星表要精確得多,因此直到十八世紀中葉,《魯道夫星表》仍然被天文學家和航海家們視為珍寶,它的形式幾乎沒有改變地保留到今天。

開普勒主要著作有《宇宙的神秘》、《光學》、《宇宙和諧論》、《哥白尼天文學概要》、《彗星論》和《稀奇的1631年天象》等。其中,在《宇宙和諧論》中,開普勒找到了最簡單的世界體系,只需7個橢圓就可以描述天體運動的體系了;在《彗星論》中,他指出彗星的尾巴總是背著太陽,是因為太陽排斥彗頭的物質造成的,這是距今半個世紀以前對輻射壓力存在的正確預言;此外,開普勒還發現了大氣折射的近似定律。

它所發出的光首次達到地球的時間在1604年10月,也就是大約在400年前。在17世紀早期天空的蛇夫座內,超新星內產生了一顆明亮的新星。天文學家Johannes Kepler和其同時代的人都在研究這顆新星,在沒有望遠鏡的情狀下,他們給出的解釋僅僅是天空的奇怪現象。然而具有星體演變知識的21世紀初天文學家也繼續探索著這片擴張中的碎片雲,但現在他們能利用太空軌道中的望遠鏡通過光譜分析來探測開普勒超新星遺跡(SNR)。最近由軌道中的錢德拉X射線望遠鏡拍攝開普勒超新星遺跡得到的X射線數據和影像顯示了其中富含Ia型超新星爆炸后留下的基本元素,這就表明了該超新星的起源是一顆白矮星,在它吸積了太多質量而超過錢德拉塞卡極限后發生爆炸而形成遺跡。開普勒超新星距離我們大約1.3萬光年遠,它是我們銀河系內最近超新星發生爆炸的代表。

美國北卡羅萊納州立大學的科學家近日得到了一張完美的銀河系中最年輕超新星殘骸圖像。這張圖像將幫助天文學家解開一個長久的謎團,同時對恆星如何災難性地終結和測定宇宙的擴張也有著指導意義。

這個名為“開普勒超新星殘骸”的物體是一顆恆星爆炸后形成的,爆炸使周圍氣體達到幾百萬度的高溫,同時產生大量的X射線。

天文學家此前已經通過無線電、光學望遠鏡和X射線望遠鏡對“開普勒”殘骸深入研究了30餘年,但它的起源仍是個謎。一方面,殘骸中存在大量的鐵和沒有探測到中子星都指向了一顆所謂的Type la超新星。另一方面,殘骸似乎不斷擴展成為密度更大的富含氮的物質,這又說明“開普勒”殘骸屬於另一種Type II類型的超新星。

由北卡羅萊納州立大學Stephen Reynolds教授帶領的天文學家團體總結了在美國國家航空航天局(NASA)的錢德拉X射線觀測站(Chandra X-ray Observatory)將近九天的觀察結果。他們通過對比該超新星中氧和鐵原子的相對數量,得出了“開普勒”殘骸源於Type la超新星爆發的結論。

Reynolds的團隊同時就殘骸中的高密度物質給出了一種解釋。他們認為,“開普勒”最接近罕見的“即時”Type la超新星爆發,該現象往往在形成僅一億年的大質量恆星中發生,而不是幾十億年。如果事實果真如此,那麼“開普勒”將加深天文學家關於所有Type la超新星以及與眾不同的“即時”超新星爆發的認識。這也將提高使用Type la星作為暗物質宇宙論研究標準的可靠性,同時,這也是理解恆星成為宇宙中大量鐵的來源的基本條件。