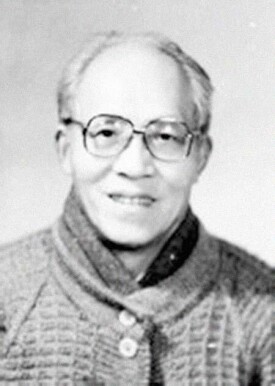

王智量

華東師範大學中文系教授

王智量,男,1928年生,華東師範大學中文系教授。筆名智量,江蘇省江寧縣(今南京市江寧區)人。中共黨員、民盟成員。我國著名的外文專家、翻譯家、小說家。 1928 年 6 月出生於陝西漢中, 1952 年畢業於北京大學西語系俄語專業,曾任北京大學教師、中國社會科學院文學研究所實習研究員。1978年調入華東師範大學,1993年退休。

是中國作家協會會員,曾任上海市比較文學研究會副會長。著有專著《論普希金、屠格涅夫、托爾斯泰》、長篇小說《飢餓的山村》,主編《俄國文學與中國》《外國文學史綱》,譯著有《葉甫蓋尼·奧涅金》《上尉的女兒》《安娜·卡列寧娜》等30餘部。2013年出版了《智量文集》14種,分為翻譯編、創作編、文論編和教學編。

1947年王智量考入北京大學法律系。

1949 年改讀西語系俄語專業。因成績優異,未畢業即任助教。

1952 年畢業留中文系任教,口譯整理出版蘇聯專家《文藝學引論》,翻譯安徒生《野天鵝》等。

1954年調中國社科院文學所,發表《關於列夫·托爾斯泰的世界觀和創作方法》。期間,自學德語、法語、古希臘語和日語,並立志攀登俄語文學譯界高峰普希金長詩《葉甫蓋尼·奧涅金》。

1958年,厄運突降。王智量因“白專道路”被補划"右派",先下放河北山區改造,繼發配至甘肅農村。妻離子散,餓病交加,數度陷入生命的絕境。

1960年,王智量走投無路,辭去公職,來滬投奔家人,以做各種臨時工和代課老師謀生。 “文化大革命”晚期,一度在上海市成立的翻譯組翻譯外文參考文獻。蹉跎歲月中王智量始終堅持《奧涅金 》的翻譯,寫滿譯稿的香煙盒、碎紙片是他逃難生涯中唯一的財富。

1978年,時任華東師範大學校長的劉佛年先生將王智量調入華東師範大學,在工作之餘他發奮翻譯外國文學作品。《葉甫蓋尼·奧涅金》歷經 30 余載,終於圓滿完工,他是建國后普希金代表作《 葉甫蓋尼·奧涅金 》第一個譯本的譯者,該書 成為俄國所有普希金紀念館均予陳列的譯本。《安娜·卡列寧娜》《我們的共同的朋友》《黑暗的心》《死者》等都靠夜以繼日的拼搏譯出。

1993年,王智量退休,他以小說的形式把流放甘肅的經歷寫出來,名為《餓飢的山村》,發表后震動文壇,被認為是第一部反映 20 世紀 60 年代中國大西北農村生活的長篇小說,著名學者賈植芳譽之為“大大超過了教授小說通常的閑適飄逸的境界” , “能夠再現生活的原始面貌,既挖出了垂涎血與肉,又達到了超越現實的一種哲理性思考的深刻境界” 。王智量還創作了長篇小說《海市蜃樓墨爾本》,散文集《一本書,幾個人,幾十年間》《人海漂浮散記》等。

2013年12月,共計14 種18 卷分為 4 編的《智量文集》出版,為王智量的學術生涯作了一個完美的總結。

在中國翻譯界,精通英語、俄語,並旁涉法、德、日語的翻譯家並不多。被中國翻譯家協會授予“資深翻譯家”稱號的王智量是其中的佼佼者。他最早翻譯了普希金的《葉甫蓋尼·奧涅金》,他的翻譯風格原汁原味,被奉為直譯派的代表。華東師範大學出版社日前推出《智量文集》14種,分為翻譯編、創作編、文論編和教學編,集中展示了這位85歲老人集理論批評、創作、翻譯於一身的才情。王智量著有專著《論普希金、屠格涅夫、托爾斯泰》、長篇小說《飢餓的山村》,主編《俄國文學與中國》《外國文學史綱》,譯著有《葉甫蓋尼·奧涅金》《上尉的女兒》等30餘部。

2019年11月9日,俄語翻譯家王智量獲得中國翻譯界最高獎項—中國翻譯文化終身成就獎。