共找到6條詞條名為雙峰鄉的結果 展開

雙峰鄉

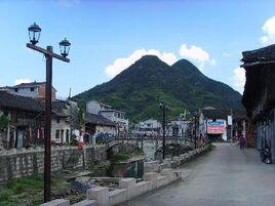

四川梓潼縣雙峰鄉

雙峰寺創建於宋朝,明朝時已具規模,因地處深山,又林木參天,山高雲深,遇著天涼風爽,寒天秋霜風刺面,所以取名“霜風寺”,到了明朝嘉靖年間,雙峰高家村高氏三兄弟(高第、高簡、高節)一個高中探花,兩個中了進士,探花高簡,思念家鄉,讚美家鄉景色,寫詩三首,“雙峰峙記”“雙峰寺記”“贈月峰僧”後人根據“霜風”與“雙峰”諧音,就習慣於現今雙峰。雙峰鄉解放后經歷了三撤三建,最後一撤時1992年9月,並於觀義鎮,1996年1月恢復雙峰建制,雙峰鄉轄7個行政村,40個農業合作社,總人口8397人,其中,農業人口8257人,非農業人口140人,幅員面積35.4平方公里,地處梓潼縣城西南面,距縣城23公里,東與觀義鎮接壤,南與遊仙區玉河鎮接壤,西與遊仙區劉家鎮、東宣鄉接壤,北與石牛鎮接壤。

![雙峰鄉[四川梓潼縣雙峰鄉]](https://i1.twwiki.net/cover/w200/m5/d/m5d2ee5051e72a9294f64acbf1a10edda.jpg)

雙峰鄉[四川梓潼縣雙峰鄉]

水利設施建設。恢復鄉后,黨委政府高度重視,由於撤併等多種原因導致雙峰鄉基礎設施滯後於其它鄉鎮,恢復鄉鎮后,黨委、政府高度重視,把人畜 飲水,農業生產用水,道路建設,信息網路等基礎設施建設列入議事日程,作為重點工作來抓,並取得良好的效果。

1996年4月至1997年2月,投資30多萬元,建修理鄉鎮自來水工程,解決了鄉鎮1千多人的人畜飲水困難;1997年至1999年投資600多萬元,修建了武引乾渠4公里。武引雙峰斗渠10公里,把武引水引到了雙峰境內,使雙峰的立新、高家、村子、河口、柑樹等村的群眾受益,解決了一遇天干農時生產,人畜飲水困難的局面,增強了抗預自然災害的能力。

1996年大搞塘埝的精神,全鄉精修了山坪塘27口,石河堰4處,並對全鄉所有的山坪塘、石河堰公開拍賣、轉制,在所有權不變的情況下,把管理權拍賣,由買主自行管護,發展水產,壯大集體經濟,小二型水庫3座交由縣水電局管理。建鄉后全鄉新建提灌站10處,60%的農產購置了小型提灌設備。1998年全鄉電力統一進行了農網改造,方便了群眾的生產、生活用電。

2002年全鄉投資130萬元,建成了雙河瀝青油路6公里(全場12公里,石牛境內6公里由石牛建修),投資了8萬元建成了6米寬的街道水泥路,改變了鄉上行路難,下雨一身泥,天晴一身灰的境況。一遇雨季,農資運不回,農產品運不出去。

2003年河口、柑樹兩村利用新村扶貧之機,各自修建36公里泥結碎石路,2004年共和村、2005年立新、高家、銀針、村子等村把鄉到村的村道全部建成了泥結碎石路,銀針村還修3.77公里3.5米寬的水泥路,連通了遊仙區玉河鎮水泥路,是全縣第一個農民集資修建水泥路的村。同時修通了一二社泥結碎石路5公里,解決了群眾一遇雨天農產品銷售難的問題。

電力:2000年全鄉普遍建成了農網改造、規範了線路,更換了輸電線、變壓器,實現了一戶一表,解決了群眾生產生活用電困難,有線電話:2000年在全鄉只有場鎮有7部電話的基礎上,全鄉7個村安裝了3600多部電話,電信、移動、聯通公司先後在寨子山建立了機站,2004年全鄉30%的家庭安裝了有線電視,信息通訊覆蓋率全鄉,基本無死角。

雙峰也越遠近聞名,夜月廟坐落在雙峰場鎮上,廟內由千年桂花樹,廟有幾百年的古柏,其中一棵為梓潼境內樹齡最長的古柏,黃蓮樹。廟後山有戰壕遺址,環境幽雅、清爽,是天然的氧吧,曾受到許多文人的讚譽,特別是明朝探花高簡寫出了“雙峰峙記”“雙峰寺記”“贈月峰僧”等詩作,抗日戰爭時期鄉政府小學和解放后,鄉政府、供銷社等場鎮單位均建在廟內,1981年後政府機關、場鎮單位才始建於現址。

明朝嘉靖年間雙峰鄉高家村5社高氏三兄弟(高弟、高簡、高潔)三人同為進士,其中高潔為探花,官至南安察吏,高簡官至明水思郎刑部主事,文學方面成就頗大,詩詞、文章,省文殊院都有收藏,縣誌有記載,且破譯了北川禹穴,大禹出生北川而由此定論,高潔為進士、探花高家村又由三兄弟出名,從而取名高家村,現有石碑立於高家村五社。