王與馬,共天下

王與馬,共天下

“王與馬,共天下”是說東晉時期琅琊王氏家族與當時皇室力量勢均力效,甚至還有過之,當時百姓稱之為“王與馬,共天下”,琅琊王氏進入極盛時期。

司馬睿從東渡到登基,主要依賴了北方大族琅琊(今山東省臨沂市)的王氏家族王導、王敦兄弟的大力支持。在此期間,王導主內,位高權重,聯合南北士族,運籌帷幄,縱橫捭闔,政令己出。王敦主外,則總掌兵權,專任征伐,後來又坐鎮荊州,控制建康。朝中官員75%以上是王家的或者與王家相關的人。但司馬睿對王導始終十分尊敬,稱王導為“仲父”。曆元、明、成三朝,王導的地位一直十分崇高。成帝給王導的手詔總是用“惶恐言”、“頓首言”、“敬白”之類的語言,他還親自駕臨王導的府邸,禮敬王導的妻子。正月初一王導上朝時,成帝都要起立相迎。

"王與馬,共天下"的典故有著實際的歷史含義,反映了東晉門閥政治的特殊背景。

西晉滅吳后,江東被認為是多事的地方,所謂“吳人輕銳,易動難安”。西晉以東南六州將士更守江表,吳

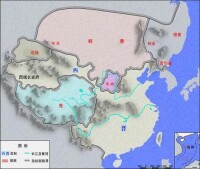

西晉形勢

晉武帝晚年,曾有封“幼稚王子”於吳之議,時劉頌為淮南相,認為此議“未盡善”,主張以“壯王”、“長王”出鎮。八王之亂前夕,吳王晏始受封,但是並未之國。六州將士更守江表之制當亦難於繼續維持。江東既無強藩,又乏重兵,羈縻鎮壓,兩皆落空。

參見:八王之亂、五胡亂華、永嘉之亂、衣冠南渡

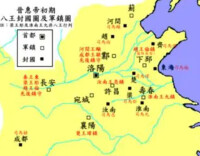

八王之亂

王導

明帝太寧二年(324年),王敦準備第二次東下,奪取建康。其時“清君側”的口實已不存在,大軍下都,自然有興廢之舉。錢鳳問王敦曰:“事克之日,天子云何?”敦曰:“尚未南郊,何為天子?便盡卿兵勢,唯保護東海王及裴妃而已”。王敦答語突兀,歷代論者及注家似乎都未嘗措意及此,不見有何解釋。我認為“王與馬共天下”既濫觴於西都的司馬越與王衍,王敦眼中但重司馬越、裴妃而輕司馬睿,重司馬越在晉室的統緒而不重司馬睿的地位,所以才作此語。除此以外,我認為此語還具有更為實際的意義,可能涉及興廢問題,值得留意。

如前所敘,司馬睿將帝之時,王敦已有“更議所立”的企圖;王敦初引叛軍入建康時,元帝又有歸位琅邪“以避賢路”之語。王敦擬更立者是誰,史無明文。細味語氣,似乎還不是指王敦本人而是另有物色,不過此時還沒有跡象表明他屬意於誰。

我們知道,王氏兄弟擁司馬睿過江,系由司馬越所表遣,而裴氏出過主意。江左得有東晉局面,不能不感激東海王越與裴妃。晉元帝對他們“深德之”,王氏兄弟自然亦“深德之”。東海王越死,裴妃於大興中渡江,這在江東是一件大事,不能不引起某種政治波瀾。元帝以少子沖為東海王國世子,當即波瀾之一。王敦下都,無視晉明帝的存在而獨以裴妃及東海王沖為念,囑錢鳳儘力保護。王敦入都后,又表示欲廢明帝。這些也是裴妃渡江以後的波瀾。從種種波瀾之中,我推測王敦有廢明帝而代之以東海王沖的意圖。王敦欲廢明帝而代之以東海王沖,這實際上只能是把東晉政權完全轉移到自己手中的一個過渡。王敦如果得立東海王沖,當然也可以廢東海王沖而自立,不過這需要一個過程。

左思有詩:“世胄躡高位,英俊沉下僚。”似乎世家大族都是“公門有公,卿門有卿”吃白飯的主兒。其實,在東晉之初,正是王、謝這樣的大族在國家民族危亡關頭挺身而出,風神秀徹之餘,慨然渡江,身為士先,冒死而進,確實起到了勇於承擔的帶頭作用。這些,對於他們門第的進一步提升,也起到了至為關鍵的作用。

晉元帝司馬睿

有王導在,有王導輔翼晉琅邪王司馬睿的格局,江左政治就有了重心。王導有個堂哥王敦,當時在揚州做刺史,很有點勢力。王導把王敦請到建康,兩個一商量,想出一個主意來。這年三月初三,按照當地的風俗是禊(xì)節,百姓和官員都要到江邊祓禊,所謂“求福消災”。這一天,王導讓司馬睿坐上華麗的轎子到江邊去,前面有儀仗隊鳴鑼開道,王導、王敦和從北方來的大官、名士,一個個騎著高頭大馬跟在後面,排成一支十分威武的隊伍。這一天,在建康江邊看熱鬧的人本來很多。大家看到這種從來沒見到過的大排場,都轟動了。江南有名的士族地主顧榮等聽到這個消息,從門縫裡偷偷張望。他們一看王導、王敦這些有聲望的人對司馬睿這樣尊敬,大吃一驚,怕自己怠慢了司馬睿,一個接一個地出來排在路旁,拜見司馬睿。這一來,提高了司馬睿在江南士族地主中的威望。王導接著就勸司馬睿說:“顧榮、賀循是這一帶的名士。只要把這兩人拉過來,就不怕別人不跟著我們走。”司馬睿派王導上門請顧榮、賀循出來做官,兩個人都高興地來拜見司馬睿。司馬睿殷勤地接見了他們,封他們做官。打那以後,江南大族紛紛擁護司馬睿,司馬睿在建康就站穩了腳跟。

北方發生大亂以後,北方的士族地主紛紛逃到江南來避難。王導又勸說司馬睿把他們中間有名望的人都吸收到王府來。司馬睿聽從王導的意見,前前後後吸收了一百零六個人,在王府里做官。司馬睿聽從王導的安排,拉攏了江南的士族,又吸收了北方的人才,鞏固了地位。

公元317年,司馬睿在建康即位,重建晉朝。這就是晉元帝。在這以後,晉朝的國都在建康。為了和司馬炎建立的晉朝(西晉)相區別,歷史上把這個朝代稱為東晉。晉元帝登基的那天,王導和文武官員都進宮來朝見。晉元帝見到王導,從御座站了起來,把王導拉住,要他一起坐在御座上接受百官朝拜。這個意外的舉動,使王導大為吃驚。晉元帝認為他能夠得到皇位,全靠王導、王敦兄弟的力量,所以,對他們特別尊重。封王導擔任尚書,掌管朝內的大權;又讓王敦總管軍事。王家的子弟中,很多人都封了重要官職。

當時,民間流傳著一句話,叫做“王與馬,共天下”。意思就是王氏同皇族司馬氏共同掌握了東晉的大權。王敦掌握軍權,自以為了不起,把晉元帝不放在眼裡。晉元帝也看出了王敦的驕橫,另外重用了大巨劉隗和刁協,對王氏兄弟漸漸疏遠起來。剛剛建立的東晉王朝內部就出現了裂痕。

晉元帝司馬睿(276年-323年),字景文,東晉的開國皇帝(318年-323年在位)。司馬懿的曾孫,琅邪武王司馬伷之孫,琅邪恭王司馬覲之子,晉武帝司馬炎從子。晉愍帝被俘后,司馬睿在晉朝貴族與江東大族的支持下於317年稱晉王,318年即帝位,為晉元帝。323年去世,謚號元皇帝,廟號中宗。

王敦(266年-324年),字處仲,琅邪臨沂(今山東臨沂北)人。為東晉丞相王導的堂兄。王敦出身琅琊王氏,曾與王導一同協助司馬睿建立東晉政權,成為當時權臣,但一直有奪權之心,最後亦因而發動政變,史稱王敦之亂。後來病逝,終年五十九歲。

王導(276年—339年9月7日),字茂弘,小字阿龍。琅玡臨沂(今山東省臨沂市)人。東晉時期著名政治家、書法家,歷仕晉元帝、晉明帝和晉成帝三朝,是東晉政權的奠基人之一。咸康五年(339年),王導病逝,終年六十四歲。成帝於朝舉哀三日,遣大鴻臚持節監護喪事,儀式贈物之禮,比照漢代的霍光及安平獻王司馬孚。

這正是南渡后“王與馬共天下”的具體反映。“王與馬共天下”並不像《晉書》卷九九《王敦傳》所說那樣,只是司馬睿過江后王敦、王導一時“同心翼戴”的結果。可以說,過江以前已經具備了“共天下”的許多條件,過江以後始得有天下而相共。

能夠實現南遷,還由於江南士族名士合力消滅了陳敏勢力,為司馬睿掃清了進入建鄴的障礙。陳敏的興敗,南士的向背,其中都有王與馬的活動。

由此可見,王與馬的結合所開啟的江東政局,奠定了東晉一朝政局的基礎,影響是深遠的。至於琅邪王氏能與司馬氏“共天下”而終於不能篡天下,這應當從門閥士族之間彼此牽制和南北民族矛盾這兩方面求得解釋,而不能只從權臣個人忠奸求之。如果門閥士族的狀況及其彼此關係發生了重大變化,南北民族關係出現了重大變化,如果歷史出現了這種情況,司馬氏的天下也不是不能篡取的。不過這是晉宋之際的問題。

《晉書》卷六五《王導傳》云:琅邪王司馬睿“徒鎮建鄴,吳人不附,居月余,士庶莫有至者,導患之。會〔王〕敦來朝,導謂之曰:‘琅邪王仁德雖厚,而名論猶輕。兄威風已振,宜有以匡濟者’。會三月上巳,帝親觀禊,乘肩輿,具威儀,導及諸名勝皆騎從。吳人紀瞻、顧榮皆江南之望,竊覘之,見其如此,咸驚懼,乃相率拜於道左。”據說南士因此應命而至,“吳會風靡,百姓歸心焉。自此以後,漸相崇奉,君臣之禮始定。”《通鑒》據王敦拜揚州的年月,於此條的真實性有懷疑,因而有所刪削,並於《考異》中著其原委。其說確否,姑置不論。但《王導傳》此段敘述另有可疑之處。顧榮等人參與過中朝政治活動,被辟於號稱“多俊異”的東海王越府,又經歷了擁護陳敏和推翻陳敏的整個過程,於晉末形勢、司馬睿出鎮建鄴的背景以及王導偕來的目的,應當是熟知的。何況司馬越以王導佐司馬睿監徐州軍事已逾二年,而徐州下邳居南北要衝,顧榮等人何得於司馬睿、王導南渡時對司馬睿的身份、王導等北士的態度一無所知,必於徘徊半載之後偶於道旁偷視,始定出處?又觀楔之事也有可疑。司馬睿、王導至建鄴,在永嘉元年九月。《晉書·王導傳》言司馬睿在建鄴“居月余,士庶莫有至者”,下敘“會三月上已帝親觀禊”,此三月無疑為永嘉二年三月。前引尊經閣本《世說新語》汪藻《考異》謂永嘉元年十一月太妃薨,司馬睿欲奔喪而不果,又謂“二年三月,上還琅邪國,四月葬太妃”,然後南還。據此可知,永嘉二年三月上已,司馬睿已在艱中,即令他還未啟程歸國,尚留建鄴,也不可能有“帝親觀禊”之事,因而也不可能有騎從率拜諸情節。所以,這種故事性的描述是不足信的。但是其中所反映的王、馬關係和敦、導地位,以及南士尚存的猜疑心理,應當是近實的。

我們還可以用同樣的理由來解釋另一史料。太興四年(321年)七月,王導拜司空。《晉書》卷三五《裴楷傳》:“既拜,嘆曰:‘裴道期、劉王喬在,吾不得獨登此位。’”案王導拜司空,是晉元帝為防王敦而以戴淵鎮合肥、劉隗鎮淮陰以後八夭的事,拜王導為司空實際上是元帝在處理王、馬關係問題上所採取的一項平衡措施,主要不是對王導特加崇敬。其時王敦構亂將發,王導際遇艱難,處境微妙,說不定有覆族之虞。裴道期即裴邵,裴妃之兄,王導在司馬睿平東府的同僚,隨司馬越、王衍出軍死難。劉王喬即劉疇,劉隗從弟,蔡謨每嘆若使劉疇過江,“司徒公之美選也”,見《晉書》卷六九。王導思及裴邵、劉疇,主要當是從人才方面著眼。裴邵人才是否足以與王導同登三事,姑置不論。但是我們可以分析,如果王導與裴邵得以以越府舊誼而又共事睿府,也許東晉初年那種艱難境遇就不至於出現了。王導於此思念裴邵,於嘆借人才之外,或許也是表示對司馬越與裴妃的思念之情。不過這隻能算推測之詞,存此備考。

《魏書》卷九六《司馬睿傳》以及同書卷三三《張濟傳》,均謂江左“主弱臣強”;《十七史商榷》卷四九,謂“晉少貞臣”。這些都是確當之論。其實從西晉後期以來,惠、懷、愍帝都是權臣的掌中物,其時已是“主弱臣強”,且“少貞臣”,不獨江左如此。不過西晉的權臣是宗室強王,士族名士往往要依附於他們才能起作用。東晉則不然,士族名士本人就是權臣,宗室王公也要仰食於士族名士。

“五馬渡江”,除元帝一馬之外,其餘四馬,即彭城、汝南、南頓、西陽諸王,都因不見容於士族權臣而喪生。據《世說新語·讎隙》,元帝用譙王承刺湘州以扼王敦,為王敦弟王廙所殺,多年以後,承妻泣謂子無忌曰:“王敦昔肆酷汝父,假手世將(廙)。吾所以積年不告汝者,王氏門強,汝兄弟尚幼,不欲使此聲著,以避禍耳!”琅邪王氏門強如此,以至宗室不敢道其殺親之仇,這正是強烈地反映了門閥政治的特性。如果說西晉自武帝以來,士族名士是司馬氏皇權(包括強王權力)的裝飾品,那麼東晉司馬氏皇權則是門閥政治的裝飾品;西晉尚屬皇權政治,東晉則已演變為門閥政治。東晉皇權既然從屬於門閥政治,皇帝也就只是士族利用的工具而非士族效忠的對象,“貞臣”自然是少而又少了。