建南鎮

湖北省利川市下轄鎮

建南鎮位於東經108°23′—108°35′,北緯30°18′—30°35′,地處利川市西北邊陲。東南與本市謀道,汪營接壤,西北與重慶市萬州,石柱相連,所轄國土面積305.6平方公里,耕地面積5112.46公頃,其中水田2320.73公頃,旱地2791.73公頃。其中的天然氣資源尤為豐富,設有多個天然氣井。

利川市轄鎮。面積303.3平方千米。轄54個行政村。鎮政府駐蔬菜村。

建南鎮

古名劍南,以鎮旁河形如劍,水蔚蘭色,寓意為劍南。明宣德三年(1428年)置劍南長官司。清康熙四年(1665年)由於歸順朝廷,以偃武修文意,改劍南長官司為建南長官司。雍正十三年(1735年)改土歸流,為建南汛向化里。民國時為建南鄉,解放初設建南區。1958年為建南公社,1961年復為建南區。1975年撤區並社,為建南公社。1984年撤社設鄉,為建南區,下轄10個鄉鎮。

1996年撤區建鎮,面積307.2平方千米,人口7.1萬人,下設6個管理區,轄雙龍、柏楊寺、紅廟子、三台寺、龍頭溪、龍泉、白石溪、星星、大青、桐梓梁、維峰、星紅、明星、吉林、益塘、鷂坪、中部雲、花園、同心、高祥、柏楊渡、田園、奉元、黎明、和平、平和、花果、紅星、聯合、黃金、蔬菜、仙祠、中池、建興、茶坪、茶台、林場、平橋、龍井、前進、佛堂壩、中坪、槽坪、藥材廠、白竹壩、水田壩、板廠坪、大屋基、大道角、紅板雲、鳳凰、豐竹壩、容坪、龍塘54個行政村。

2004年,鎮政府駐建南,人口72134人,面積303.3平方千米,轄紅星、雙龍、三台寺、龍泉、柏楊寺、龍頭溪、紅廟子、白石溪、大青、星星、桐子梁、維豐、中部、鷂坪、明星、高祥、花園、同心、星紅、吉林、益塘、和平、黎明、田元、平和、柏楊渡、聯合、茶元、花果、仙祠、黃金、蔬菜、龍井、平橋、建新、茶坪、中池、茶台、林場、佛堂、槽坪、前進、中坪、藥材、白竹壩、大屋基、水田壩、鳳凰溝、紅板雲、大道角、龍堂溝、板廠坪、豐竹壩、容貌坪54個行政村。

海拔高度589-1704米,呈低山、二高山、高山立體分佈。高山地區相對平坦,低山、二高山地區溝壑縱橫,山高坡陡。土壤由石英砂岩、紫色頁岩發育而成,間有少量高嶺土。PH值5.5-7.8,土壤質地沙壤—中壤,局部地方分佈少量粘土,自然植被豐富。低山、二高山、高山年平均降雨量分別為1198毫米,1300毫米,1650毫米,無霜期分別為255天,220天,180天;年平均氣溫分別為15.1℃、12.7℃、10℃。

建國后,成立人民公社時設立利川縣建南區公所,轄昌金、白水、佛堂、林口、更新、大同、白樂、太樂、新梁、平鎮、楓化11個人民公社。1974年撤銷區公所,將昌金、白水合併為箭竹溪人民公社;佛堂、楓化、林口、更新、大同合併為建南人民公社;白樂、太樂、新梁、平鎮合併為樂福店人民公社。1984年撤社建區設鄉,將三個人民公社撤銷合併為建南區公所,轄昌金、箭竹溪、佛堂、楓化、林口、更新、廟梁、樂福店、平鎮、新梁10個鄉,於1988年將昌金鄉劃歸汪營區公所。1996年,撤銷建南區公所,將除昌金鄉而外的9個鄉合併設立建南鎮。轄54個行政村,495個村民小組,19000戶,鎮政府駐建南,人口41839人(2017年),其中農業人口6.81萬人,鄉村勞動力3.35萬人,擁有“中國黃連第一鎮”,“楚天長毛兔第一鎮”的美譽。

【2013年代碼及城鄉分類】422802103:~200220紅星村~201220雙龍村~202220三台寺村~203220龍泉村~204220柏楊寺村~205220龍頭溪村~206220紅廟子村~207220白石溪村~208220大青村~209220星星村~210220桐子梁村~211220維豐村~212220中部村~213220鷂坪村~214220明星村~215220高祥村~216220花園村~217220同心村~218220星紅村~219220吉林村~220220益塘村~221220和平村~222220黎明村~223220田元村~224220平和村~225220柏楊渡村~226220聯合村~227220茶元村~228220花果村~229122仙祠村~230122黃金村~231121蔬菜村~232220龍井村~233220平橋村~234220建新村~235220茶坪村~236220中池村~237220茶台村~238220林場村~239220佛堂村~240220槽坪村~241220前進村~242220中坪村~243220白竹壩村~244220大屋基村~245220水田壩村~246220鳳凰溝村~247220紅板雲村~248220大道角村~249220龍堂溝村~250220板廠坪村~251220豐竹壩村~252220容貌坪村~253220藥材場村

41839人(2017年)

建南鎮山大人稀,地處西南橫斷山系,鎮內多以山地為主,氣候溫和,冬無嚴寒,夏無酷暑,適宜多種農作物和經濟林木生長。全鎮森林夏益率為42%,有林面積13693公頃,活立木蓄積量為276071立方米。全鎮現有水庫3座,總庫容6415立方米,塘堰536口,河道46km,水能理論蘊藏量為70.3MW,可開發量為56.3MW,已開發2000千瓦。鎮內盛產黃連、貝母、厚朴、杜仲、黃柏、首烏、青蒿、魚星草、大黃、木瓜等名貴中藥材。全鎮現有各類專業技術人員520人,佔總人口的萬分之七十二。

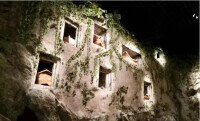

“七孔子”崖窟墓遺址

“七孔子”崖窟墓遺址

七孔子

“七孔子”崖窟墓遺址位於利川市建南鎮北偏西2.5公里的建南河東岸的紅砂崖壁上,因有7窟,故稱“七孔子”,又稱“仙人洞”、“蛻皮洞”。七孔子高離地面10餘米,分上四下三兩行排列。除一孔為長方形外,余皆近正方形。各孔之間,行距、孔距均為1米左右。有兩孔深不足0.3米,其它深在1.5米左右。正方形孔室頂呈穹隆形,中高大約在1.1米,邊高在0.8米左右,室寬1.4米。當地村民曾從窟中取出船形棺,內裝人骨。後文物普查隊又從窟內取出一個箱式匣棺,棺長0.7m,內裝人骨,此為“二次葬”或“拾骨葬”。

王母城

王母城,一個響亮而美麗的名字,叫人充滿嚮往與幻想的地方,它坐落在利川市建南鎮龍泉村的王母山上,與重慶市石柱縣接壤。其始建於明洪武年間,山上風景獨特,地勢險要,“城”中塑有王母娘娘雕像,民間傳說眾多,香火旺盛,具有較高的旅遊開發前景;

王母城

始建於明末清初。相傳古時候,王母娘娘在此山歇腳,看見土家族人居住在山寨里,狩獵為生,衣不蔽體、食不果腹,為了讓他們不殺生,又能過上好日子,王母娘娘親自下山給他們傳授男耕女織技術。王母娘娘上天后,土家族人學會了耕田種地,織出了西蘭卡普,過上了幸福生活。她歇腳的山峰,每到王母娘娘生日時,紫氣繚繞,霞光奪目。後人為了銘記她的恩澤和祈求她的長久保佑,他們在山峰上修建寺廟,取名“王母城”。

被稱之為集民族文化、佛教道教文化和獨特風光於一體的聖地。