哥舒翰紀功碑

哥舒翰紀功碑

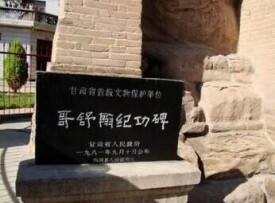

此碑現存於臨洮縣城南大街46號院內。碑額、碑身、碑座均由巨石製成。額高0.92米,身高4.25米,座高2.4米,碑寬1.84米。坐北向南,巍然屹立。由於年代久遠,碑石風化,字跡剝落,碑額僅存"丙戌哥舒"四字,正中刻隸書十二行,可辨認者67字,已不能成文。碑文的字體秀麗古樸,相傳為明皇御筆。清代臨挑籍詩人吳鎮曾集剩字為《唐雅》六章。根據張維《隴右金石錄》里的考證:"此碑係為哥舒翰紀功所作。"

臨洮,古稱狄道。早在五千多年前,生活在這裡的先民就以自己的勤勞和智慧創造了燦爛的古代文化。聞名中外的"馬家窯文化"、"寺窪文化"、"辛店文化",都首先發現於臨洮,從而使它獲得了"彩陶之鄉"的美譽。此外,還有一件讓臨洮人感到自豪的文物,這就是天寶年間留下的"歌舒翰紀功碑"。

據史籍記載,臨洮自古以來就是西北名邑,隴右重鎮,是控扼隴蜀的戰略要地,同時又是多民族消長融合的地區。貞觀初期,松贊干布統吐蕃各部,作了贊普。後來,松贊干布與文成公主結婚,唐蕃關係十分親善,並保持了數十年之久。松贊干布死後,吐蕃奴隸主貴族為了掠奪人口和牲畜,不斷寇邊。臨洮作為戰略要地,自然首當其衝,受到吐蕃騷擾。據臨洮縣誌記載,當時這種騷擾經常發生,給人民的生命財產造成極大危害,也使唐王朝與吐蕃之間的武裝衝突加劇。唐高宗上元元年(公元674年),吐蕃襲擾狄道,守將劉審禮戰死,婁師德奉命收敗亡兵員。公元714年,吐蕃大將堂達延、乞力徐等又率眾十萬,侵犯臨洮、蘭州、渭源等地,掠奪牲畜而去。唐將薛訥為隴右防禦使率兵西擊。十月,薛訥領兵至渭源,與敵戰於武街(今臨洮縣東四十鋪與窯店之間的大雨溝、田家坪上),另一軍側翼夾擊,吐蕃大敗。唐軍追至狄道城北洮河川,又戰於長城堡(今臨洮縣北鄉秦家堡),吐蕃遠遁。長城堡之戰,雙方參戰兵力達二十餘萬,戰鬥十分激烈,"屍體成堆,洮水為之不流"。這次戰鬥雖然擊潰了吐蕃,但並沒有遏制住吐蕃奴隸主集團的擴張野心和進攻勢頭,直到哥舒翰出任隴右節度使(治所在今青海樂都)后,才使這種局面有所改變。

哥舒翰生年不詳。其父為突厥人,母親為胡人,是突厥族哥舒部人。年輕時曾客居長安,後來在隴右節度使王忠嗣手下當衙將。天寶六載(公元747年),代王忠嗣為隴右節度使。期間,他多次率兵打敗吐蕃,並於公元749年攻破吐蕃在青海的戰略要地石堡城,收得黃河九曲之地。這次軍事勝利,使吐蕃奴隸主集團擴張野心受挫,使洮河流域一度安定下來。當時的百姓非常感激他,傳唱著這樣的民歌:"北斗七星高,哥舒夜帶刀。至今窺牧馬,不敢過臨洮。"

公元754年,哥舒翰在臨洮西設神策軍。

安祿山作亂時,他正居住在長安家中養病。當時安祿山聲勢浩大,攻城很急。朝廷在萬般無奈的情況下,起用他為兵馬副元帥,統兵20萬守潼關。因受楊國忠猜忌,被逼出戰,結果被安打敗,囚禁於洛陽。公元757年,安慶緒兵敗撤退時將他殺害。

為了紀念這位在保國衛邊戰爭中做出貢獻的將領,人們在臨洮建立了哥舒翰紀功碑(見張維《隴右金石錄》)。如今這塊碑石已被列入省級文物保護單位。雖然它已被歲月的風霜侵蝕得斑駁陸離,但是作為歷史的見證者,仍向遊人傾訴著當年唐軍與吐蕃激戰的情形。