共找到2條詞條名為劉誠印的結果 展開

- 劉誠印

- 劉多生

劉誠印

劉誠印

劉誠印,又名劉明印,人稱“印劉”,河北河間人,是慈禧太后最喜歡的太監。此人辦事機警,粗通文墨。於時局形勢,頗有見解。李蓮英徠、小德張之輩,不過曲意承旨,以供驅使而已,印劉則可幫慈禧太后拿大主意。他深知慈禧疑心甚重,且守歷朝內監不得干預朝政之訓,遇有疑難,常常以聊天形式跟印劉交流。

印劉謹守本分,從不妄談,而是“說笑話”、“講故事”,談笑間讓慈禧豁然開朗。慈禧對其甚為倚重。後來,印劉患上石麻症,請西醫割治得愈。再發時,竟一命歸天。慈禧好難過啊。在他病發期間,親自送其出門,數度落淚。由此可見,印劉所受寵眷遠在李蓮英和小德張之上,他才是慈禧的“夢中太監”。

劉多生為清末著名太監。在清光緒時曾為宮 廷內務府副總管,為內務府總管李蓮英之副手。他依靠本人的財力和權勢,修繕寺觀多處,對北京地區寺觀產生了深遠影響。

劉多生,道號素雲道人,又號符合子,祖居山東即墨徠(今山東省即墨市),明代遷至直隸東光縣(今河北省東光縣)。道光三十年(1850年)定居京師。后因其才識為怡親王所賞識,被詔入內侍,賜名增祿,又字德印。光緒十五年(1889年)被授予總管六宮事務之職,曾受園亭騎馬乘舟回寓、疾時加賜黃金藥品之寵。光緒二十年(1894年)萬壽慶典時恩賞三品頂戴,惠及三代。清同治年間,劉多生皈依道教,從此與北京道教寺觀結下了不解之緣。

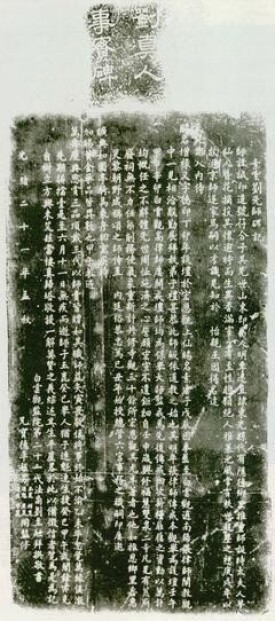

太監劉多生之所以能與道教發生關係,據《素雲劉先師碑記》載:“戊辰因奉差至白雲觀,適南陽張律師闡教觀中,一見相洽,殷勤展拜,執弟子禮甚恭,此師皈依道教之始也。”《素雲真人道行碑銘》載:“南陽張真人傳戒白雲觀中,公適因公至觀,遂執弟子禮焉。”同治年間慈禧太后之母去世,其棺寄存在白雲觀,太監劉多生因料理“皇姥姥殯”事,與白雲觀第十九代方丈張耕雲(張雲樵,名圓璿,號耕雲)結識,一見相洽,拜張耕云為師。據劉誠印碑銘,他於清同治九年(1870年)皈依道教。後來成為白雲觀第二十代律師。

劉多生對白雲觀的主要貢獻有捐巨資傳戒、重勒碑誌、拓修雲集山房、創建和捐助長春永久供會及刊版印經等。

張耕雲律師在白雲觀傳戒時,劉多生被舉為本觀護壇。同治十年(1871年)張耕雲律師傳戒,劉多生募捐五千餘金為傳戒費,受戒者367人;高雲溪(高明峒,字雲溪,又名仁峒,號壽山子)為白雲觀主持時,屢開戒壇,劉多生均為保舉大師監戒。光緒八年(1882年)募捐七千餘金,為衣缽口糧傳戒費,受戒者400人。光緒十年(1884年),募捐九千餘金,為傳戒費,受戒者525人。這樣,在同治十年、光緒八年、光緒十年、光緒十七年(1891年)先後四次傳戒中,劉多生慷慨募捐了以萬計的薪糧履之資,受戒者共計1642人。

白雲觀是長春祖師闡教處所,數百年來,殿宇頻增,碑誌林立。由於擔心舊碑磨滅,孟豁一方丈時就有重勒諸碑的想法,但心愿未遂而仙去。張耕雲律師主持本觀時,託付劉多生實現孟公重勒碑誌的夙願。⑩據小柳司氣太著《白雲觀志》記載,光緒十二年(1886年)劉多生捐資重勒白雲觀重修碑(后士殿前西)、長春邱真人道行碑(老律殿前東)、白雲觀重修碑(羅祖塔前西)、白雲觀重修碑(后士殿前東)、重修白雲觀碑記(南極殿前東),立羅真人道行碑(羅祖塔前)、重勒諸碑記(祠堂前西)、七真道行碑(老律殿前西)等。上述諸碑,據筆者2008年8月調查,趙士賢撰《白雲觀重修碑》在白雲觀西路元辰殿前西、張瓚撰《長春邱真人道行碑》在老律堂前東、顧頤壽撰《白雲觀重修碑》在西路元辰殿前東、王常月撰《重修白雲觀碑記》在東路雷祖殿前東、孟珙撰《七真道行碑》在老律堂前西。

光緒十六年(1890年)劉多生及諸大護法,慷慨捐資,庀材鳩工,利用白雲觀后餘地,修築了雲集山房及戒台、游廊、假山、亭台等,作為接待賓客、道侶集講處所。其中,劉多生捐助修園牆樓房銀一萬五千兩。

由於燕九、九皇祖師兩聖誕香供澹泊,劉多生敬約善信張誠明、張誠五及內官信官助善者百餘人,於光緒八年(1882年)建立了長春永久供會,每年香供費用約需三百餘金。到光緒十二年(1886年),會中積蓄已經不多,劉多生擔心其失傳,又自捐三千二百六十金,在昌平州購置土地四十五頃有奇,每年收租三百三十金交白雲觀作為二會香供燈果費。

緒年間,劉多生還和李芝雲一起重修了位於宏恩觀南、西草廠的三皇翠雲仙院,他們共捐巨款,“鳩工庀材,購買地址,添建神祠,爐鼎法器俱備,內外煥然一新”。

立馬關帝廟也是劉多生在清光緒年間重修的較重要寺觀。立馬關帝廟位於今海淀區藍靛廠東南角。廟內祀奉關羽,因山門內左側有泥塑棗紅色立馬一匹,故名。立馬關帝廟建於明嘉靖年間,嘉靖二十二年(1543年)道士李明道募化重修立馬關帝廟五聖殿宇,清雍正四年(1726年)道士王本陽購置此廟,傳與門徒黃義通接辦焚修,後來又依次傳與道士李禮清等5人、王嘉鶴等、劉祥德等7人、王宗岳。王宗岳未收門徒,因已年老恐無人接辦焚修,經京都西安門內養蜂夾道清涼興國寺主持賈德祥、同順堂劉寶德說合,王宗岳於光緒六年(1880年)情願將本廟首本字具、帳目、傢具等送與眾善人等,由眾善人等接辦焚修。清光緒七年(1881年)劉多生等28人發願重修此廟。1936年第一次寺廟總登記時,立馬關帝廟為太監道士廟,屬私建;有不動產房基地三畝七分多,房屋39間;管理及使用狀況為供神、辦理學校,自住外出租。

1958年3月北京市文物古迹調查登記時,立馬關帝廟尚存山門三間、前殿三間及前殿配殿、後殿及後殿東西耳房各一間。前殿內有石碑三通(光緒碑一,民國碑二)。據說,後殿北面長房兩行及藍靛廠大街南面大殿一層、西面文化站也是立馬關帝廟廟址。當時,立馬關帝廟是北京市第十九中保管,后長房歸北京市精神病院二所保管,大街南面八十一號為北京藍靛廠中心小學保管。今立馬關帝廟已成為雜亂居民院。