人造雞肉

人造雞肉

密蘇里大學的科學家們正式宣布,經過十多年孜孜不倦的研究,他們終於發明了世界上第一塊人造雞肉,它屬於一種豆製品,但不僅聞起來味道像雞,而且口感也惟妙惟肖:既不綿軟,也不太硬,嚼起來就像真的肉一樣妙不可言。當你把它撕開的時候,它裂開的紋理就像雞肉一樣,帶著無數細密的肉絲。

素食界為密蘇里大學的突破而狂喜。“就如火腿一樣,雞肉的仿製一直就是不可摘取的聖杯,沒人能成功。”素火雞(Tofurky)的發明者,59歲的蒂博(Seth Tibbott)這麼評價。蒂博是美國俄勒岡州一家名為海龜島的食品公司(Turtle Island Foods)的老總。這家公司專門出產味道無可挑剔的仿造火雞肉。他們曾經試圖仿造雞肉,卻以失敗告終。“火雞肉本身帶有一種濃烈的野味,”蒂博透露,“所以它能跟味道強烈的香料很好地融合。”但雞肉那種獨特的精瘦質地,以及它微妙的清淡肉香卻遠遠沒有那麼容易仿製。跟其他競爭者一樣,蒂博正積極考慮收購密蘇里大學的這項發明。

2020年12月2日,總部位於加州的美國食品技術初創公司Eat Just宣布,其“人造雞肉”已獲得新加坡政府批准。新加坡食品局當天表示,Eat Just培育的雞肉已符合該局所定的製作雞塊所需的安全標準。這可能是全球範圍內“實驗室培植的人造肉”製品首次實現商業化銷售。

原料主要是採用在蛋品加工中獲得的雞蛋白,有三種不同的製造方法。

1.在雞蛋白1公斤中,添加入碳酸鈣5克,磷酸鈣2克和氫氧化鈉1.5克,待溶解后,再添加乾燥的蒟蒻粉30克、食鹽20克、谷氨酸鈉7克、肌苷酸鈉0.5克、干酷素鈉鹽15克、大米澱粉20克和砂糖10克,使之混溶,特別是要使蒟蒻粉充分膨潤、溶化。其後,添加少量的雞味調味品(如雞汁等)和生菜油20克,經混合製成pH值為11.2的漿料。把該漿料用碳酸氫鈉調節至pH11.0,通過噴絲頭擠壓入90℃的鹼性凝固液中,即抽成絲,再侵入10%的乳酸液中進行中和,中和后經水洗、熱壓,便製成人造雞肉,其風味及嚼食感酷似天然雞肉。

2.把雞蛋白用醋酸調節到pH值7.3,採用醋酸纖維薄膜以20~30公斤/厘米2的壓力進行壓濾,得到濃縮1.75倍的pH值7.3的雞蛋白濃縮液。取1公斤上述濃縮雞蛋白,添加食鹽15克和谷氨酸鈉3克混合均勻,移至直徑為3厘米的容器中,將容器密封后浸入93℃的熱水中,放置80分鐘,使容器中的雞蛋白熱凝固后,得到密封的罐裝食品,其食感與加熱的雞肉相同。

3.把1公斤28~35%的雞蛋蛋白液(相當於普通雞蛋白的2~2.5倍濃縮液)放入瓷制容器中,厚度為3厘米,在100℃的蒸汽中放置30分鐘,使蛋白質凝固,即得到與雞肉同樣食感的食品。

人造雞肉的成功,在市場反響強烈,市場前景預測廣闊,許多企業積極考慮收購密蘇里大學的這項發明。

根據“北美豆制食品聯盟”(Soyfoods Association of North America)的統計,2008年美國豆制食品的銷售額是41億美元,而1992年的銷售額僅為3億美元。但是,要是拿它跟每年的肉製品銷售額相比的話,前者只是顆可憐的小花生米。美國人每年起碼會花5000億美元用來買肉。如果哪種肉類仿製品能攻佔這個市場的十分之一,那足夠它的老闆賺得盆滿缽滿了。

原料之一:大豆多年以來,生物工程教授謝富弘就一直在琢磨,怎樣解決仿造雞肉這個難題。在他看來,仿造雞肉無非是將黃豆、麥麵筋、油和水混合在一起而已,大部分肉類仿製品——包括素雞——都是這些原料混合出來的。問題是,用什麼法子混合?怎麼將這堆粘糊糊的東西變成一塊雞肉呢?

這位出生於台灣,在美國雪城大學Syracuse完成學業的教授,跟他的拍檔赫夫Harold Huff,一位說話粗聲大氣的密蘇里人開始在實驗室里搗騰開了。他們首先要解決的是雞肉的質地問題,這個問題已經讓其他仿製者頭疼了好多年。在一頭動物被擺上案板前,它全身的肉塊曾長年浸潤在一種生機勃勃,充滿了氧氣、激素、糖分和等離子體的液體中。這種液體叫做血液。而素肉在上桌之前可沒有在血液中暢遊的榮幸,你怎能指望它們變出鮮嫩又有嚼頭的口感呢?

這個問題的確不簡單,但也比想象中的容易。首先,你得先將麥粉和干豆蛋白粉拌均,然後加入水,再倒入巨大的食品工業壓模中。(這是個龐大的機器,你必須爬上一架梯子才能夠著它頂端的洞。)一開始,這堆攪拌物就像是蛋糕麵糊。當它們被加熱到175攝氏度,順著機器齒輪慢慢被擠壓運送出來時,麵糊會由上至下凝結出複雜的紋路。為了找到這個恰到好處的加熱溫度,謝富弘和赫夫花了好幾年的時間去實驗。另外的幾年,則用來研究使產品在融化之前迅速冷卻的方法。

這些“人造雞肉”嘗起來到底怎麼樣?足不足以吸引素食者和美食家們呢?

當美國記者探訪他們的實驗室那天,兩位教授找來了一些烹飪專業的大學生,和他們一起創造了三種菜色:烤雞肉三明治,龍蒿葉雞肉沙拉,還有墨西哥蔥爆肉片。菜品的搭配並不是非常出色,調味也只能說是一般般。但當那些肉片穿過齒尖,在口中被咀嚼開的時候,那完完全全就是無骨雞胸肉的口感。它們有著細密的纖維,又不太肥膩。這種豆製品並不像其他素食漢堡一樣融成一團,而是絲理分明,非常有嚼頭。一句話,這就是肉嘛!

素食界為密蘇里大學的突破而狂喜:“就如火腿一樣,雞肉的仿製一直就是不可摘取的聖杯,沒人能成功。”

公共健康倡導者一直在呼籲多吃豆製品,因為大豆是最好的蛋白質來源,它比肉類的脂肪和膽固醇都要低得多。密蘇里大學的研究成果符合公眾健康的需求,因為但是,密蘇里大學的研究成果仍然存在一個問題 ——口感質地雖然解決了,但要模仿雞肉,就必須添加大量的調味品和鹽,這同樣不那麼健康。

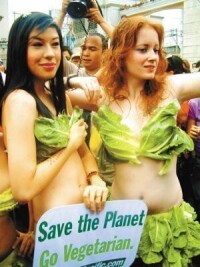

素食者抗議虐殺動物

另一方面,從生態的角度看,對於肉類的需求是氣候惡化的一大禍首。從那些豬牛羊雞體內排出的廢氣,還有大養殖場堆出來的糞便,對於全球的溫室效應“功不可沒”。

“人造雞肉”的發明,解決了這兩大問題。想象一下,如果你可以津津有味地享受一塊多汁的雞胸肉,而它不過是由對地球無害的植物製成的仿製品,這對環保者、素食者來說,確實不錯。