共找到2條詞條名為塞拉菲娜的結果 展開

- 塞拉菲娜

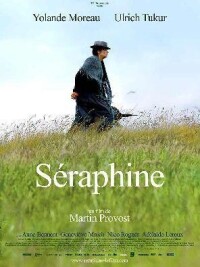

- 法國2008年馬丁·波渥斯執導電影

塞拉菲娜

塞拉菲娜

由馬丁·波渥斯導演,尤蘭達·莫羅、烏爾里奇·圖克爾主演的法國傳記劇情片,講述了一位獨來獨往的中年婦女薩賀芬路易,樣貌平凡的她卻擁有最神秘的繪畫天賦與創作動機,該部影片曾獲歐洲電影獎、最佳女主角提名獎等多項獎項。

《塞拉菲娜》

一天在杜佛夫人的晚宴,致力提倡‘素樸藝術’的德國著名收藏家威廉伍德,驚見薩賀芬被丟在牆角的畫作,竟然決定買下來,讓在場的藝文人士看傻眼,對於傭人有繪畫天分無法置信。得到伍德的慧眼賞識,薩賀芬更加廢寢忘食地畫,只為儘快達到足以開畫展的件數。

但是一次大戰突然爆發,伍德被迫逃離法國拋棄薩賀芬。然而戰時不論經歷多少困難,薩賀芬都不曾放下畫筆,一直默守對藝術及伍德的承諾。1927年伍德回到法國與薩賀芬重逢、再續前緣。但成名后的薩賀芬卻開始瘋狂,漸漸迷失自我…

《塞拉芬娜》

這個邂逅充滿了藝術家的傳奇性,伯樂發現良駒,如同畫家找到靈感一樣,突如其來,稍縱即逝。從表面上看,塞拉芬娜是那種扔在菜市場都會消失的下等女佣人,她肥胖羞澀,打扮粗陋,如果不是沃爾德那雙慧眼湊巧瞄見了塞拉芬娜放在廚房的一幅小畫布,他絕不會想到這個低頭匆匆,蓬頭黯淡的女人,還有如此明亮的心靈,一雙被繆斯撫摸過得雙手。

每個人都可以成為藝術家,每個人也都有權為藝術獻上自己的註解。塞拉芬娜的心靈,比起她服務的那家中產階級要美麗的多,也比大多數出入畫廊,高談闊論的布爾喬亞們更加純潔透明。她對美的感悟,來自對信仰的虔誠,和對大自然的原始熱愛,這好比是聖女貞德在上帝的感召下得以點化,授予了勇氣和使命。

《塞拉芬娜》

故事發生在世界大戰之前一個離巴黎不遠的小鎮桑利斯。薩賀芬是個獨來獨往的中年婦女,平日幫傭,下工就畫畫。她喜歡在短暫的休息時間親近大自然,因負擔不起畫材便從生活周邊收集土壤和動物的血,甚至搜括教堂燒融的燭脂來製作顏料。

友蘭達的精湛演技恰到好處地再現薩賀芬那難以理解的行徑,她的不受拘束就像她畫作那般繽紛多彩,而片中呈現的薩賀芬畫作都是裝飾在世界知名館廊的經典之作,例如巴黎的馬約爾美術館(Maillol Museum, Paris)、尼斯的國際素樸藝術館(Museum of Naive Art, Nice)。

歐路奇圖科飾演的德國藝評收藏家威廉伍德在影片中與薩賀芬維持一種難以言喻的優雅關係。偶爾他是純粹的藝術愛好者,有時是學者、師長、朋友或經紀人。兩人的關係被第一次世界大戰打斷,但薩賀芬仍留在小鎮窩在戰火和驚恐之間持續作畫,即使經歷極端困頓的時局,她依舊守護著自己的單純信仰。

尤蘭達-莫羅憑藉在片中精湛的演技,二度成為法國愷撒獎影后。

本片榮獲2009年法國愷撒電影節最佳影片、最佳女主角、最佳原著劇本、最佳電影配樂、最佳攝影、最佳布景、最佳服裝共七項大獎,並獲最佳導演及最佳聲音獎提名。

塞拉芬娜本人

就這樣,塞拉菲娜一邊坐著艱苦的工作,一邊每晚伴著燭光編織著色彩。然而與世隔絕的生活被一位藝術收藏家威廉·伍德所打破,這位曾發現畢加索的伯樂深深地被塞拉菲娜的作品所吸引,然而一次大戰的爆發迫使威廉返回德國。幸運的是在此期間,塞拉菲娜的創作沒有絲毫的間斷,繼而將畫藝錘鍊得更加精湛。當威廉再一次來到法國,他慷慨贊助塞拉菲娜並承諾將為其舉辦畫展。然而經濟突然有所好轉的塞拉菲娜漸漸迷失了自我,壓抑了太久的她將所有的希望都寄託到了即將到來的畫展上。無奈經濟大蕭條使塞拉菲娜的願望落空,致使其精神崩潰,被送到了精神病院,帶著遺憾死去。

死後,塞拉菲娜很快蜚聲國際,威廉繼續不遺餘力地為她的畫進行推廣。1928年威廉在巴黎組織了首次“原始畫派”的展覽,其中包括塞拉菲娜、亨利·羅素等“原始派”的代表畫家。

露易絲·塞拉芬娜僅存的一點點作品,分別收藏在巴黎的Musse mollol美術館,musée d'art de Senlis 美術館,尼斯著名的musée d'art na?f 美術館,以及里爾的 musée d'Art moderne。

關於“原始派”

最貼切的英文是Primitivism, 也可以說成“樸素派”,起源於18世紀。後來美術史家為避免名稱的混亂,根據原始派藝術創作的特點,提出Naive Art (稚拙藝術) 一詞,用以統轄原始派藝術,根據維基百科的介紹塞拉菲娜則屬於後者。此畫派的畫家均極少或未受過正規的繪畫訓練,憑著與生俱來的天賦自學成才。畫作追求原始藝術的風格,表達直接樸素的印象。

Seraphine。Seraphine。

《塞拉芬娜》

雲淡風輕。草木欣欣然瘋長。塞拉芬娜趴在郊野的大樹上,看陽光漏過樹葉的影子。她微仰著頭,偷笑。風一壟壟吹過,樹椏在屁股底下咿咿呀呀地響,裙兜里鼓滿透明的顏色。恍若畫布扯開的一瞬,一絲一絲的質感滲將上來,交織,縫合,密匝匝像一股氣浪。

正是1914年,整個世界如盛夏草木般瘋長,塞拉芬娜卻坐在樹上曬太陽。就像後來卡夫卡某篇日記的開頭,他說,世界大戰爆發的那個早晨,他正在他的浴室里刷牙。人說卡夫卡是“藝術的囚鳥”,卻到底看不穿他的苦痛;就像伍德,終將跟塞拉芬娜越離越遠。“伯樂”與“千里馬”的精神之隔就像合歡樹的根與葉,或而深植於土地,或而高擎著藍天。

塞拉芬娜,這個繆斯寵愛的孩子。她在她狹小的世界里,偷偷地掀開帷幕一角。帷幕外的畫廊上,大師們冠冕堂皇地坐在宴席上“撒潑”,唯有塞拉芬娜鑽在桌底下沉默,沉默得像一枚針,生根於土地。藝術的情愫

塞拉芬娜與伍德的第一次照面,就像每一出藝術盛宴的前奏,安靜,柔緩,悄無聲息,唯有命運的刀叉在藝術的氣浪里隱隱作響。

系著米白色群兜的塞拉芬娜,噠噠地踩過細滑的木地板,沖著獨自悲傷的伍德說,“先生,您知道嗎?當我悲傷時,我就會到野外去,摸摸樹,跟花、鳥、蟲子說說話,一切就會好的。”伍德仰起頭。瑣碎的沉默中,他的心微微涌動。

這是伍德與塞拉芬娜的序曲。像一對微妙的不可觸摸的“戀人”。

直至得遇她的蘋果畫。只那麼不經意的一瞥,他竟如此迫不及待地趕回房間點燭細看,那畫中的蘋果一枚枚躍出來,像熾烈的火焰,像燃燒的魂靈;那力量,拙樸而虔誠,若一簇簇不安的漩渦。於是,塞拉芬娜開始了她的盛放。

她的手指越發恣意地在畫布上旋轉跳躍,若桀驁的琴師按動琴鍵。她的掌紋里開始有了鬱鬱蔥蔥的氣味,手心是曠野,指縫是峽谷,汗珠是細密的露水一叢叢彌散。整個大自然存在在她的手心裡,她的畫中滿滿的都是有靈魂的植物。教堂的蠟油和溪澗的淤泥是畫布的底色,野草和鮮花的汁液是素樸的配色,動物的鮮血是綺麗的跳色。獨屬於藝術的鱗片開始有了細微的拔節,魚鰭是水中的翅膀,畫家的心張開了靈動的鰭翼。

塞拉芬娜。她相信萬物都有靈魂,相信動物也會悲傷,相信風有樂音雲有形狀。她獨坐曠野間閉眼感受風,仰臉傾聽陽光爆裂的細微聲響。她說,“(只要)執著於自己的作品,在鍋子里也能找到上帝。”這個把靈魂深埋於大地的清潔婦,她的鍋子里永遠盛滿了一公斤裝的西普林漆;她總是喃喃地看著牆壁,想念商店櫥窗里兩公尺的畫布。

影片的間奏輕快悠揚,像一支圓舞曲,一格格踮動腳尖。塞拉芬娜享受著大自然的饋贈,快樂得像一個經受洗禮的孩子。她在溪中裸體沐浴的情景令人一次次想起高更的名作《在浪中》,那是獨屬於精神的豐腴。而伍德,亦在一旁靜候著一幅幅傑作的誕生。他也同樣堅守著對藝術的虔誠,卻終於擰轉不了塞拉芬娜驟然綻放驟然凋萎的命運。想及《塞拉芬娜》的另一個片名《花落花開》,不禁愕然嘆惋。他跟她說,“塞拉芬娜,繼續畫,無論如何都要畫,有一天您的作品會受到肯定。”

他又跟她說,“親愛的塞拉芬娜,畫展暫時舉辦不了了。”

猝然的離去與重逢。始於清晨的叩門聲,終於黎明前的沉默。他在每一個暗夜中呼喊“塞拉芬娜”,他看到她畫中的植物的靈魂,像一團團鬼火將他的命運圍困。她漸漸陷入癲狂,他卻無力驅散她的心魔,唯有沉默。塞拉芬娜在電話中歇斯底里,她說,“先生,你一定要為我舉辦畫展……所有的天使都已經出發……”而他可銘記,他是她心中不可或缺的“情愫”,那珍藏於櫃櫥中的筆記本,那埋藏於心底的話,一次次萌芽,老去。

漸漸地我開始不明白,究竟是“伯樂”作弄了“千里馬”,還是“千里馬”生不逢時?

恐 懼

塞拉芬娜躲在她的一幅幅畫作背後燦爛地微笑。她視快樂為“上帝的恩典”。

塞拉芬娜的畫

那是怎樣一種原始的蠱惑?那是怎樣一種令人恐懼至戰慄的畫風?

就像德隆芝夫人所言:“塞拉芬娜,你畫的花好詭異,好像在動。你的花像昆蟲,像眼睛,受傷的眼睛,像受傷的肉,某種嚇人的東西。”

塞拉芬娜:“是的,德隆夫人,有時候我像現在這樣看著畫,我也會害怕自己的作品。”昂貴的白婚紗

伍德可曾知道,塞拉芬娜的傷心處總是卡著一把孤獨的匕首。

一個獨守一生的清潔婦的心裡究竟承載著什麼?天使的纜車只給她送來了繆斯的手,卻把她的其他一切統統拋棄。直到她看清她的孤獨和恐懼。卻至終都徘徊於桌底下擦拭染灰的桌角,那畫廊一隅的窸窣響動沒有人聽到。

塞拉芬娜穿著昂貴的白色絲質婚紗走下樓梯,潔白的頭紗籠住她的頭。她的謎一樣的一生揉碎在藝術家們孤獨的等待里。那是幽藍色的清晨,時光像一把利刃戳痛著她的心,塞拉芬娜老了,她在屬於她一個人的婚禮中漸漸老去。她悲傷地說,“天使也被邀請。”她悲傷地說,“我的畫受傷了。”她悲傷地說,“畫已經消失在黑夜中。”

1935年,克雷蒙療養院里住進了一個蓬頭垢面的女人。燥熱的靈魂在煽動翅膀,若墜落人間的天使弄髒了乾淨的赴宴的婚紗。塞拉芬娜噴薄而出的吶喊,恍若她的畫中的盛繁的枝葉。

大 樹

塞拉芬娜搬著一把靠椅,走向原野中那棵簌簌作響的大樹。不經然想起安哲《塞瑟島之旅》中的老人與樹,大海與木筏,同樣寓味著生命的孤獨與依靠。她一步一步地挪動。大概有多久。草很綠。風嘩嘩地敲打塞拉芬娜的心。那是藝術家的氧氣,是生命繁華光景背後淡淡的唏噓。終於,她安靜地坐下。一輩子,或而快樂,或而悲傷,就那麼刷刷地流過。唯有藝術永恆。