武漢大學電子信息學院

公立大學

武漢大學電子信息學院(SchoolofElectronicInformationofWuhanUniversity),位於湖北省武漢市,源於1945年建立武漢大學信息學部的原國立武漢大學遊離層實驗室。2000年新武漢大學組建后,由原武漢大學電子信息學院、分析測試中心測控技術與儀器專業、原武漢測繪科技大學光電工程學院和原武漢水利電力大學計算機系測控技術與儀器專業組成。

武漢大學電子信息學院

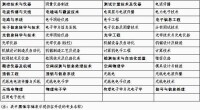

從上世紀五十年代開始,幾經歷史沿革變制,經查證,所屬武漢大學電子信息學院的專業有下列49個:

原武漢大學時期學院相關學科專業

1945年——1949年遊離層實驗室

電子信息學院源於1945年建立的國立武漢大學遊離層實驗室,桂質廷教授是最早的奠基人和創始人。1945年,時任武漢大學理學院院長的桂質廷教授,從美國引進了一套電離層垂直探測儀,並於當年創建了我國第一個電離層與電波傳播實驗室——武漢大學遊離層實驗室。1946年元旦,該室開始對四川樂山的電離層進行常規觀測,同年8月,該室遷返武漢進行電離層長期正規觀測,由此揭開了武漢大學空間物理和無線電物理研究的歷史。

在桂質廷教授的領導下,一起在遊離層實驗室工作的有理學院的梁百先、龍咸靈、王燊、周瑋、舒聲、莫紀華和工學院電機系的許宗岳、葉允競、楊恩澤、周克定、陳錦江、張肅文等人。

遊離層實驗室建立伊始,就堅持科學研究和人才培養並重(王燊是該實驗室培養的第一位研究生),取得了不少成果,在國際上產生了較大影響,使該實驗室成為世界知名的科研機構,桂質廷教授被遴選為美國著名的《JOURNALOFGEOPHYSICALRESEARCH》編委。

1949年——1958年電離層與電波傳播專業

1949年武漢解放以後,人民政府極為重視並撥專款資助遊離層實驗室的建設,從此,武漢大學的空間物理和無線電物理研究的掀開了新一頁。

1953年,全國進行“院系調整”,武漢大學以“遊離層實驗室”為基礎,在物理系設置“電離層與電波傳播”專業,繼續開展科學研究和本科生、研究生培養。

1956年,“電離層電波傳播”專業被高等教育部確認為“重點專業”。

1958年——1966年無線電專業設立

1958年,武漢大學物理系正式設立無線電專業,同年開始招收研究生。其後,無線電專業迅速發展,取了多項科研成果。

自1957年至1965年,無線電專業每年招生人數增至近100人,分學無線電技術和電波傳播,學製為5年。從“遊離層實驗室”到1966年,本學科共培養10名研究生。

1966年——1976年文化大革命時期

1966年至1969年,因“文革”爆發而停收新生。從1970年開始,物理系又開始招生,其中有無線電技術和電波傳播與天線兩個專業。文化大革命時期,科研工作從未間斷,特別是圍繞我國核武器的研製,在電離層探測、電波傳播等方面作出了突出貢獻。先後有70餘人次參加過我國核爆炸實驗。

1977年——1984年空間物理系、空間物理學博士學位授權點

1977年恢復高考後,經教育部認定,無線電電子學、電波傳播專業,繼續招收本科生。1978年從物理系分出有關專業成立空間物理系,設有無線電電子學、無線電波傳播與天線、空間物理學三個專業和無線電電子學、無線電波與傳播、空間物理和基礎理論四個教研室,在無線電物理、空間物理、無線電電子學三個專業重新招收碩士研究生。同年武漢大學成立空間物理系和電波傳播與空間物理研究所,師生源於物理系的無線電電子學和電波傳播與天線兩個專業,龍咸靈教授為第一任系主任,兼任研究所所長。1981年,空間物理系建立空間物理學專業博士學位授權點,梁百先教授為博士生導師,開始培養博士研究生。

1984年——1991年無線電信息工程系

1984年,為適應電子信息科學的發展,武漢大學成立無線電信息工程系,其師生大部分源於空間物理系的無線電電子學專業,張肅文教授為第一任系主任。無線電信息工程系設有無線電電子學(碩士)、無線電電子學、無線電技術(本科)三個專業。1990年,無線電信息工程系的電路與系統專業獲碩士學位授權點。

1984年——1991年空間物理系

空間物理系設有空間物理學(博士、碩士)、無線電物理(碩士)和電波傳播與天線(本科)三個專業。王燊、候傑昌先後任系主任。

1991年——1994年空間物理與電子信息學系

1991年底,學校為集中學科力量,形成更大優勢,成立了空間物理與電子信息學系。候傑昌教授任系主任。

1994年——1999年電子信息學學院成立

1994年10月,武漢大學在空間物理與電子信息學系的基礎上,成立電子信息學學院,管榮生教授、柯亨玉教授先後任院長。下設四系:電子信息學系、通信與電子工程系、無線電物理學系、空間物理學系;兩所:武漢大學電波傳播與空間物理研究所和武漢大學圖象及信息技術研究所,前者屬國家級研究所,是我國從事電波科學、空間物理科學研究的中心之一。一中心:教學實驗中心。一個國家重點學科,一個國家專業實驗室(1990年由國家從世界銀行貸款45萬美元建成),一個博士后流動站和一個博士學位授權點:空間物理學;四個碩士學位授權點:空間物理學、無線電電子學、電路與系統、無線電物理;三個本科專業:電子學與信息系統、無線電技術、電波傳播與天線、應用電子技術、計算機電子工程。

1999年——2000年物理與電子信息學學院

1999年,電子信息學院與物理學院合併組成物理與電子信息學學院,熊貴光教授任院長。

1985年——2000年分析測試中心

1985年,分析測試中心分析測試技術專業(專科)開始招生。90年代初,分析測試中心(現代分析測試科學系)精密儀器專業開始培養本科生。1996年,分析測試中心開始培養精密儀器專業碩士研究生。1998年,精密儀器專業名稱進行了調整:本科專業名稱為測控技術與儀器,碩士專業名稱為測試計量技術及儀器。

2001年——電子信息學院

她由原武漢大學電子信息學學院、分析測試中心測控技術與儀器專業、原武漢測繪科技大學光電工程學院和原武漢水利電力大學計算機系測控技術與儀器專業組成。柯亨玉教授任院長、蔣鎖奮同志任院黨委書記,晏蒲柳(任職時間:2001年1月至2001年5月)、仲思東、鄭建生教授、霍泰山、李曉蓉副教授任副院長;劉村、張燕同志任黨委副書記(任職時間:2001年1月至2002年3月);原各校區的專業和人員重新進行了整合,學院下設電子工程系、通信工程系、測控技術與儀器系、光電信息工程系四個系以及教學實驗中心和黨政辦公室。

2001年上半年度,各校區仍延續原有的秩序,包括教學計劃。本科生、研究生的招生錄取工作仍由各校自主進行(尚未劃定統一錄取線)。下半年度,學院統一了2001級本科生、研究生的培養方案,並對2000級學生的培養方案作出了調整。1999級及以前的在校生,仍按原方案進行培養。至此,電子信息學院實現了初步整合,並踏上了新的發展征程……

原武漢水利電力大學時期學院相關學科專業

1957年——1978年電測室

1957年,我國著名水利學專家、原武漢水利電力學院院長張瑞謹根據水利學科研的需要提出:通過對模型試驗中的各種非電量進行實際檢測,以求獲取珍貴的第一手資料,為此,以唐懋官等老師為主要骨幹在原武漢水利電力學院水利系成立了電測小組。1963年,電測小組劃歸電力系,並在電力系建立了電測室,唐懋官任電測室主任,由此開始了非電量檢測的專門研究工作。

1978年——1989年量測新技術研究室

1978年,電測室劃歸水利水電研究所,並改名為量測新技術研究室,唐懋官任實驗室主任,曲本泉、林騰龍任實驗室副主任。隨後,量測新技術研究室發展為兩個實驗室:非電量檢測技術研究室、感測器研究室,曲本泉、唐懋官分別為實驗室主任。在唐懋官、曲本泉、林騰龍、王孝棟、黃天戍等同志的帶領下,經過多年的努力,非電量檢測的研究工作有了很大的發展。二十世紀八十年代中期,非電量檢測技術研究室開始籌備新專業——檢測技術及儀器。

1989年——1992年檢測技術及儀器專業

經過多方努力,一直到1989年專業才開始招生。當時的專業是掛靠在電力電子技術專業下的檢測技術及儀器方向,招收大學專科學生;1990年開始招收本科學生;1991年,檢測技術及儀器專業獲取了批准並正式成立。在初辦的幾年中,專業一直掛靠在“利水電科學研究所”。

1992年——2000年測控技術及儀器專業

1992年,原武漢水利電力大學決定將檢測技術及儀器專業調整到計算機系。1997年,專業改名為測控技術及儀器。

2000年——測控技術及儀器專業進入電子信息學院

2000年8月,新武漢大學成立。

2001年1月,測控技術及儀器專業整體進入電子信息學院。柯亨玉教授任院長,蔣鎖奮同志任院黨委書記。

原武漢測繪科技大學時期學院相關學科專業

1958年——1966年測量儀器製造系、無線電技術專業

1958年4月,武漢測繪學院(原武漢測繪科技大學的前身)提出“掌握物理測距、雷達測距、電子計算機及其應用技術”即光、機、電、測發展方向。同年7月,經批准學院增設測量儀器製造專業,隨後成立了測量儀器製造系,紀增覺為系主任。在此期間,在龔瑾、朱光世、紀增覺等同志的帶領下,為專業發展奠定了較好的基礎。1959年,新增無線電技術專業(本科)和計算機技術專業(本科),同年招收第一屆無線電技術專業本科生。此後,無線電技術專業處於不斷發展之中,直到1966年停止招生。

1966年——1974年教學中斷、學校撤消

1966年至1973年停止招生8年,1970年學校被撤消,直至1974年才恢復招生。

1974年——1984年光學測繪儀器系、電子測繪儀器系

1974年恢復招生后,次年8月,測量儀器製造系分為光學測繪儀器系和電子測繪儀器系。劉葆梁、袁宇正分別為兩系系主任。9月,測量儀器製造專業改名為光學測繪儀器專業;無線電技術專業改名為電子測繪儀器專業。電子測繪儀器系設有兩個本科專業:電子測繪儀器、計算機及其應用;光學測繪儀器系設有一個本科專業:光學測繪儀器。

1984年——1988年光學儀器系、電子儀器系、計算機與無線電工程系

1984年電子測繪儀器系改名為電子儀器系,袁宇正為系主任;光學測繪儀器系增加一個專科專業:光學儀器檢校,並開始招生。1985年電子儀器系又改名為計算機與無線電工程系,袁宇正為系主任。1986年,光學測繪儀器系改名為光學儀器系,高寶山、陳曉東先後任系主任。

1988年——1994年光學儀器系、電子工程系

1988年3月,計算機與無線電工程系發展為二個系,即電子工程系、計算機科學和工程系,袁宇正任電子工程系系主任。電子工程系設有二個本科專業:無線電技術、電子儀器及測量技術;一個專科專業:應用電子技術。1989年成立電子工程研究所,袁宇正兼任所長。光學儀器系建制沒有調整。

1994年——1996年電子信息工程與精密機械學院

1994年11月,由光學儀器系、電子工程系合併組建為電子信息工程與精密機械學院,袁宇正任院長。學院設有二個國家首批碩士學位授予點:光學儀器、信號與信息處理;三個本科專業:電子工程、電子儀器及測量技術、光電技術與光電儀器;四個專科專業:機械製造工藝及設計、模具設計與製造、機械設計及自動化、應用電子技術。

1996年——2000年光電工程學院

1996年電子信息工程與精密機械學院更名為光電工程學院,何平安任院長。同年新增兩個碩士學位授予點:物理電子學、測試計量技術及儀器。1999年,謝寶康、蔣鎖奮調至光電工程學院分任院長、書記。

2001年——電子信息學院成立

2000年8月,原武漢大學、原武漢水利電力大學、原武漢測繪科技大學、原湖北醫科大學合併組成新的武漢大學。2001年1月,新的電子信息學院成立,光電工程學院進入電子信息學院,柯亨玉教授任院長,蔣鎖奮同志任院黨委書記。

武漢大學電子信息學院概況

| 電子信息學院 | 地球物理學 |

| 信息與通信工程 | |

| 信息與通信工程 | |

| 地球物理學 | |

| 電子科學與技術 | |

| 空間物理學 | |

| 無線電物理 | |

| 通信與信息系統 | |

| 信號與信息處理 | |

| 空間探測與信息處理技術 |

碩士點學科

一級學科:光學工程、儀器科學與技術

二級學科:通信與信息系統、信號與信息處理、空間物理學、空間探測與信息處理技術、無線電物理、電路與系統、電磁場與微波技術、物理電子學、測試計量技術及儀器、精密儀器及機械、檢測技術與自動化裝置、光學工程

本科生專業

電子信息科學與技術、通信工程、電子信息工程、光信息科學與技術、測控技術與儀器、電波傳播與天線。

電子信息科學類(通信工程專業)

本專業是一個涉及現代電子學、計算機科學和信息科學等學科的基礎知識完整,關聯工業、農業、生物、醫療、航空航天、軍事、金融業、廣播電視、網際網路等行業的應用領域廣泛的學科,主要研究對象包括信息的獲取、存儲、傳輸、處理和應用,以及信息與通信設備及系統的研究、分析、設計、開發、維護、測試、集成和應用。培養具有堅實數學物理基礎,掌握通信、信號與信息處理領域的基本原理與一般性技術知識,了解電子、計算機、自動控制等學科的一般理論與技術,了解信息與通信工程學科的前沿發展趨勢,能運用計算機等現代工具對現代通信系統進行研究、設計,對信息進行綜合處理和開發利用的高級專門人才。

主要專業課程有:資訊理論與編碼、通信原理及實驗、通信網路理論、移動通信,光纖通信、交換原理、通信電子線路及實驗、微波技術及實驗、天線理論與設計、現代數字信號處理及實驗、多媒體信息處理技術、語音信號處理、圖像處理等。

本專業是首批國家第二類特色專業建設點。

電子信息科學類(電子信息工程專業)

本專業以現代物理學、電子學和信息科學為主要手段,研究現代電子信息系統設計的基本理論、分析與測試的基本方法和實現的新技術,研究電子信息的獲取、檢測、控制、處理和應用的理論及新技術,培養具有堅實數學物理和電子學基礎,掌握現代電子信息系統的基本理論、信號處理基礎理論與技術,能運用計算機等現代工具對各種電子信息系統進行理論研究、設計、控制和應用開發的高級專門人才。

主要專業課程有:信號與系統、DSP原理、嵌入式系統、數字信號處理,計算機技術、微處理器與系統設計、網路分析與綜合、通信原理及實驗、非線性電子線路及實驗、微波技術及實驗、現代數字信號處理及實驗、圖像處理及實驗、多媒體信息處理技術、天線理論與設計等。

2013年將從本院新生中擇優選拔36名同學組建卓越工程師教育培養計劃試點班。

電子信息科學類(電子信息科學與技術專業)

本專業應用近代物理學和電子信息科學的基本理論、方法和實驗手段,主要研究電磁場和波與物質相互作用規律,開發新的電子器件和系統,發展信息獲取、傳輸、處理、存儲和應用的新理論、新方法和新技術。本專業培養具有堅實的數學物理基礎和寬廣專業知識面、富有創新精神和實踐能力、受到良好的科學實驗訓練、適應技術進步和社會需求變化的、能在電子信息科學與技術及相關領域從事科學研究、科技開發、產品設計的電子工程高級專門拔尖人才。

主要專業課程有:電子線路及實驗、通信原理及實驗、電波傳播及實驗、無線通信技術、雷達原理及應用、數字信號處理及實驗、微機原理與介面技術及實驗、射頻電路及實驗、DSP技術及應用、嵌入式系統設計、天線原理及實驗、微波技術及實驗、集成電路設計及實驗、多媒體信息處理技術、近代電子學實驗等。

本專業是國家第一類特色專業建設點。

電子信息科學類(電波傳播與天線專業)

本專業應用近代物理學和電子信息科學的基本理論、方法和實驗手段,主要研究電磁波與物質相互作用的基本規律,發展電磁波信號的產生、傳輸、處理、存儲及其在通信、雷達、遙感、導航、定位等應用的新理論、新方法和新技術及系統。本專業是我國電波科學人才培養的搖籃,培養具有堅實數學物理基礎,掌握現代電子信息科學技術的基本理論、基本知識和實驗技能,能運用計算機等現代工具對無線電系統及信息獲取進行分析、設計和綜合應用的高級專門拔尖人才。

主要專業課程有:電子線路及實驗、信號與系統及實驗、電磁場理論、微機原理與介面技術及實驗、通信原理及實驗、射頻電路及實驗、數字信號處理及實驗、日地空間環境與探測技術基礎、電波傳播及實驗、天線原理及實驗、微波技術及實驗、雷達原理及應用、GPS技術及應用、集成電路設計及實驗、科學計算方法、計算機網路、DSP技術及其應用、嵌入式系統設計等。

光電信息類(光信息科學與技術專業)

本專業應用現代物理學、光學和電子信息科學的基本理論、方法和實驗手段,研究光與物質的相互作用規律及光電信號的檢測、獲取、變換、存儲、傳輸、處理,應用新理論和新技術發展新的光電器件和系統,培養具有堅實數學物理基礎,掌握現代光學和電子信息科學的基本理論、基礎知識和基本技能,能運用計算機等現代工具對光電信息及其系統進行理論分析、設計、綜合處理和應用的高級專門人才。

主要專業課程有:光電信息物理基礎,工程光學、激光與紅外技術、光電檢測技術及實驗、感測器原理與應用及實驗、光通信技術、光電顯示技術、光電子學及實驗、圖像測量與處理,微機原理及實驗、現代數字信號處理及實驗、低頻電子線路、數字邏輯電路、計算機控制技術、計算機網路、多媒體信息處理技術等。

光電信息類(測控技術與儀器專業)

本專業應用現代物理學、電子信息科學和控制科學的基本理論、方法和實驗手段,研究對各種物理量進行檢測、計量、監測和控制的基本理論、方法和技術,探求新的測量方法,設計新的測控儀器與系統,培養具有堅實數學物理基礎,掌握電子信息科學,計算機、感測器,自動檢測與控制等領域的基本理論、基礎知識和基本技能,能運用計算機等工具對各種電量和非電量檢測、控制及相關儀器儀錶研製與開發的高級專門人才。

主要專業課程有:感測器原理及實驗、光電檢測技術及實驗、數字信號處理及實驗、自動控制原理、微機原理與介面技術及實驗、可編程式控制制器原理及實驗、計算機網路與通信、計算機控制技術、機械設計基礎、誤差理論與數據處理、測控電路設計、測控儀器設計、智能儀器與虛擬儀器、數字圖像處理及實驗等。

學院師資力量雄厚,現有教職工175名,其中在職教師125人,工程技術人員26人,管理人員24人;教師中有教授45人(含長江學者特聘教授2人,珞珈學者特聘教授1人,博士生導師37人),副教授46人,講師34人;另有高級工程師11人。

武漢大學電子信息學院

學院始終堅持以“寬口徑、厚基礎、重實驗、重能力”為指導思想,著力培養具有“創新、創造、創業”精神和實踐能力的複合型人才。數十年來,為國家培養了近萬名高級人才,造就了包括兩院院士在內的一大批知名學者和專家。在歷屆全國挑戰杯大學生科技競賽、電子設計製作競賽、數模競賽和研究生EDA競賽等諸多大賽中屢獲佳績,名列前茅,畢業生深受社會各界青睞。一批教材、CAI教學課件和教學改革成果獲得國家和湖北省優秀教學成果獎。

學院科學研究實力雄厚。目前有省部級重點實驗室4個:地球空間環境與大地測量教育部重點開放實驗室、測試計量技術與通信工程國家測繪局部級實驗室、湖北省光譜成像儀器工程技術中心、湖北省雷達與無線通信重點實驗室。

在注重理論研究創新的同時,面向經濟建設主戰場,積極參與國家重大科技攻關項目研究。先後承擔、完成了包括國家“863”計劃、“973”計劃、攻關計劃和國家自然科學基金在內的多項國家重點和重大科技攻關項目。先後獲得國家自然科學獎2項、國家發明獎1項;國家圖書獎1項;全軍科技進步一等獎2項;省部科技進步一等獎6項、二等獎16項和三等獎4項,為我國經濟建設、科技進步和社會發展做出了重要貢獻。

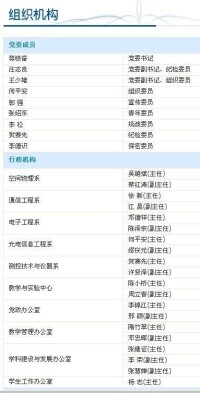

| 書記 | 楊少清 |

| 副書記 | 汪志良 |

| 副書記 | 王少雄 |

| 院長 | 張紹東 |

| 副院長 | 田茂 |

| 副院長 | 李德識 |

| 副院長 | 李松 |

| 副院長 | 郭強 |

| 院長助理 | 賀賽先 |

| 院長助理 | 吳雄斌 |

學院委員會

組織機構

媒體報道

武漢大學電子信息學院10周年院慶概況

著名學者魏奉思院士、校友劉先林院士、姜德生院士,中國科學技術大學副校長竇賢康,天津大學原常務副校長郁道銀,國家海洋技術中心主任羅續業,國家自然科學基金委地球科學部主任於晟,校長李曉紅、副校長周創兵、原校長侯傑昌,電子信息學院院長張紹東等在主席台就坐。相關高校、科研機構、大型企業、部分校內單位、院友和師生代表等600餘人參加大會,校黨委副書記、紀委書記俞湛明主持。

李曉紅髮表熱情洋溢的講話。他說,電子信息學院作為理工相互滲透、學科綜合優勢明顯的年輕學院,歷經十年發展,各項工作都取得了長足進步,幾大鮮明特點令人印象深刻。一是發展思路清晰,目標明確,始終堅持創辦“穩定培養有厚實基礎、有長期發展潛質的創新型領袖人才,穩定產出原創科技成果的研究型學院”。二是學科優勢互補,科研特色鮮明,形成了主要針對空間、海洋、國防、航天等國家重大戰略需求的無線電和光學探測技術優勢。三是精誠團結、艱苦奮鬥,有良好優秀的精神面貌。

李曉紅指出,武漢大學作為一所歷史悠久的知名學府,正著力實施“頂天立地”發展戰略,全校師生正以更加廣闊的視野,更加開放的姿態,更加執著的努力,實現建設中國特色世界一流大學的辦學目標。電子信息學院作為武漢大學的重要組成部分,其發展對提升學校綜合實力具有非常重要的意義。學校將一如既往地關心和支持學院的發展,同時也希望學院秉承“自強、弘毅、求是、拓新”的校訓精神,繼往開來,奮發圖強,推動學校各項事業取得更大成就。

“重返母校,看到風華正茂的電信學子,彷彿又回到了那艱辛求學的歲月。”1962屆校友劉先林院士與學弟學妹們分享自己的科研心得,“每天的事情做完后,是否可以想一想,如何才能開始別人還沒開始的事情,如何才能讓自己做的工作成為推動社會進步的工作。”

“提到空間物理研究,武大電子信息學院具有特殊的意義,它一直是該領域的一方重鎮。”“學院教師非常年輕,充滿了活力,大家在諸多科研合作中留下了美好回憶。”姜德生院士和竇賢康教授先後致辭。

“歷史長河中,伴隨學院發展而留存的是學院文化,是依靠歷屆院友在五湖四海建功立業所樹立起來的社會聲譽。”院長張紹東追溯了學院的辦學歷史,學科特色、科研成果等,並特彆強調了加強學院文化建設的重要性。

上海益實多電子商務有限公司董事長於剛、中國科學院自動化研究所模式識別國家重點實驗室副主任劉成林等11位院友,喜獲首屆傑出院友獎,李曉紅為獲獎代表頒獎。

“武大是我夢想起步的地方,他將我從一隻‘蠶蛹’變成了‘蝴蝶’。”“在我的人生中,大學是最關鍵的時期,它為我後來從事科研事業打下了堅實基礎。”獲獎代表們紛紛吐露心聲,對母校的深厚感情令人感動。

中國空間物理專業委員會榮譽主任肖佐、南方測繪集團常務副總經理楊震澎作為單位代表致辭,老教師代表侯傑昌、教師代表柯亨玉、學生代表黃震先後發言,祝願學院在今後的建設道路上再創輝煌,譜寫壯美的華章。

會上,武漢大學與國家海洋技術中心、中國科學院光電技術研究所分別簽署全面合作框架協議,電子信息學院與北京博飛儀器股份有限公司、蘇州一光儀器股份有限公司分別簽署了全面合作協議。

慶典期間,學院還舉辦了參會單位信息發布會、企業產品展示會、“光電信息技術及應用”高端論壇、梁百先和龍咸靈先生百年誕辰紀念會暨空間物理—無線電物理學術報告會、電子與通信學術報告、“大學生成才與創業”報告會、國家海洋技術中心—武漢大學合作研討會等系列活動。

據悉,2001年1月,原武漢大學、武漢測繪科技大學和武漢水利電力大學三個校區相關學院(系)的49個專業,組建成了新的電子信息學院。經過十年發展,學院在充分融合的基礎上,繼承光大前輩們的事業,成長為涵蓋七個一級學科、理工科相互滲透、學科綜合優勢明顯的年輕學院。