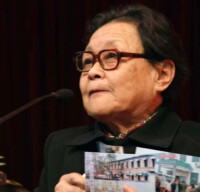

高耀潔

中國民間防艾第一人

高耀潔,女,山東曹縣人,生於1927年,1954年畢業於河南大學醫學院。河南省第七屆人大代表、九三學社成員、河南省文史研究館研究員、河南中醫學院退休教授、婦科腫瘤病專家。多年來共花費近百萬元自費印刷防艾宣傳資料、救助艾滋病患者和艾滋孤兒,被媒體譽為“中國民間防艾第一人”。

獲得“亞洲的諾貝爾獎”——亞洲拉蒙-麥格塞公共服務獎、“喬納森·曼恩健康與人權獎”等。2005年被提名諾貝爾和平獎。

發現於2000年10月23日,編號為38980號小行星被命名為“高耀潔”。

2009年8月,以訪問學者身份定居紐約。

出版有《高潔的靈魂——高耀潔的回憶錄(增訂版)》《血災:10000封信──中國艾滋病泛濫實錄》《揭開中國艾滋疫情真面目》等。

高耀潔

“老奶奶,你想不清楚、竟想出艾滋病來了,咱這哪會有這個病啊!”1996年,已經退休的高耀潔去某醫院會診時遇到了一位女病人,極度消瘦、高燒不退,皮膚出現暗紫色斑點。她記得在一本書上看過“艾滋病”的介紹,好像有點癥狀比較類似,但她剛一提出自己的懷疑,便有年輕的醫生不假思索地否定。那時候,大家都覺得艾滋離自己太遠太遠。

這位病人後來被確診,此前她曾接受過輸血。“開始不相信是中國的事。”像許多人一樣,高耀潔起初也懷疑病人或病人的丈夫“作風”不好。“抓她愛人來查,抓小孩,一下查了十來個”,病人的愛人很不高興,但還是接受了檢查,結果都是陰性,高耀潔才相信病人是通過輸血感染的。

高耀潔遇到的第一例艾滋病人實際上也給她自己一個小小的教育:原來對艾滋病,自己也有許多偏見與誤解。這年秋天,她開始把從各種資料上看到的知識摘下來,自費編印預防艾滋病的小知識。此後的二三年間,陸陸續續散發到河南許多地方。

1999年8月,高耀潔收到河南某縣一位檢察官寄給她的信,信上寥寥數語,卻明確告知一個信息:最近在上蔡縣文樓村裡,有很多艾滋病人。近似於一種本能,她立即警覺起來。其實在此兩個月之前,武漢大學醫學院教授桂希恩已經“注意”到了文樓村。他的一個河南籍學生告訴他,家鄉流行一種怪病,奪去很多人生命,希望他能幫助看一下。桂希恩後來確認,“怪病”實際上是艾滋病,當時他已發現了數百名艾滋病攜帶者,都是90年代初在河南盛行的“血漿經濟”的犧牲品。

接到信后,高耀潔馬上找了一位記者,於1999年9月第一次去文樓村。知道她是醫生,當時的情況還不像後來那麼緊張。一個叫吳攏的28歲女子扯了扯她的手:“俺給你煮花生吃吧”,然後一拐一拐地進屋去了。下個月再去,吳攏已經死了。她和丈夫是在賣血時認識而結婚的,小兩口、老兩口,家裡的兩個孩子都是艾滋病感染者。“當地人都知道誰家是。走了十幾家,拍門都是,沒幾家好人家。”“難受啊!同樣是命,來人世一場,咋就過成這樣呢?”老人想不明白,回到家躺在床上,一晚上一晚上地睡不著。

貧窮迫使這些村民靠出賣自己的鮮血換取暫時的財富,錢還沒在他們手上捂熱幾年,更大的災難不僅將原來的那些血汗錢席捲一空,更將一個個家庭徹徹底底地摧毀。11月,高耀潔聯繫到12位艾滋病人,過春節前,她給其中的8位每人寄了100元錢,讓他們好好過年。誰知半個月後,她收到了四張退款單,寫的都是“收款人已死”。“生命真脆弱啊!(當時)說話響噹噹的,說死就死了。”

經常深入艾滋病疫區,高耀潔見到了太多的苦難和悲劇。2001年3月,42歲的艾滋病患者王有志給高耀潔寫信,希望能見一面,“我趕到村子里,村子里正在出殯,走到棺材前,才知道死的人正是王有志,我嚎啕大哭”。老人起初有些難以接受,不過到了今天,對艾滋村來說,死亡是每時每刻都會發生的現實。最多的一次是看到一個村一天有9戶艾滋病人出殯。“死了就死了,都有點麻木了,也沒那麼難受了。”老人長長嘆了口氣,好一陣沉默。最早認識的那撥艾滋病人,她一口氣能說上二十幾個人的名字,“現在那撥人都不找我了,死了,成一抔黃土了……”

時間長了,一些艾滋病人也知道了高耀潔。他們知道,沒人管他們,但這個老太太至少會提供幫助。“那會我當家,錢都大把大把地花出去了。他們一來、一哭,至少給50元、100元,剛走一撥又來一撥,幾千塊錢轉眼就沒了。”這幾年在外面掙的稿費、講課費之類的,全都貼了進去。一些記者也找到高耀潔,希望她能幫助探訪艾滋村的真實情況,高耀潔從不拒絕這樣的請求,儘管有時對她這樣一位近八旬的老人實在困難。

2001年3月29日早上5點,高耀潔便來到火車站,準備打開一個新疫區。上午10點便到了駐馬店,再換乘汽車去新蔡,結果路上遭遇到非常嚴重的堵車。和她同去的兩名年輕人憋悶得受不了,擠到窗前,一翻身跳了下去,可苦了70多歲的老人,呆在車裡擠不出去,連氣都透不上。從早上10點一直在車裡堵到晚上8點半,連口水都沒喝,等到了駐馬店時腿都腫到膝蓋了。

漸漸地,上蔡、文樓、尉氏等艾滋疫情比較嚴重的地方,漸漸被外界所知。她也漸漸成了一些人眼裡特別不受歡迎的人。原本預訂好的一場“防艾知識”講座,因為“河南至今還未發現一名艾滋病人”而被取消;一位攝影記者偷偷跑到尉氏縣拍照,馬上有人找到高耀潔家,懷疑她跟攝影記者“串通”,讓她把膠捲要出來。在艾滋疫情與數字仍與“政治”掛鉤的時候,高耀潔曾面臨很多難以言說的壓力。有人說,河南的臉就被她給丟了,“安徽、湖北也有艾滋村,但那裡人聰明,不鬧,沒有高耀潔!”高耀潔知道自己是個“有爭議”的人,但她說:“我乾的事,老百姓支持,只要他們支持,我就幹下去。”

如今,高耀潔給自己定的目標是,已經被“認可”的老疫區不去,“我要‘打’新疫區”。的確,每一次下疫區調查都有點“打”游擊的意味。一次,聽說尉氏縣某地三個鄉疫情都很嚴重,高耀潔帶了兩個年輕的記者去了。一進村,村幹部並不直接攆她,而是客氣地表示要用車送她回鄭州。“俺告訴他們要去開封,俺娘家在那兒。”三個人上了車,走到離開封還有45里地的時候,“俺跟車上說,到了!”兩個男記者跟著一起下了車。三個人在5塊錢一晚上的小旅館住下,第二天天剛蒙蒙亮,老人把還在酣睡的兩個年輕人叫醒,“走,咱再回尉氏!”經驗豐富的老太太知道誰是最可能的知情者,在以一頓飯“收買”了一個三輪車夫后,他們坐著小車歪歪扭扭地進了村。結果,一下子走了七個村,每個村都有十幾家已感染上艾滋。一個被捂得很緊的縣就這樣被“炸開”了。

“尉氏之戰”是高耀潔的得意之作,但並不是每次都這樣順利。“新蔡、項城沒打開,還要再打。”她像一個指揮官一樣,給自己布置著任務,“有時這也像賭博一樣,你去十次,未必能撈住一次。沒人幫忙,進不去;進去也找不著,找著也不說。”老人自己也承認,很多是靠錢砸出來的,一個新疫點沒有一兩千塊是根本打不開的。

到哪兒去,高耀潔都能跟當地的司機關係成了“鐵桿”。有一次,她和同去的人雇了一個車,拉著滿滿幾箱東西去疫區,沿路不停地發放。路上只聽到司機給家人打電話,偷偷說,“拉了一群精神病,凈把東西往外扔”。跟著他們走了一天下來,司機終於明白他們的用意,執意以少收50元錢表達自己的敬意。“我的想法是,死的時候最好不要有‘隔夜食’。”這是高耀潔的看法。近幾年在國際上獲得的幾筆獎金,她都用在宣傳艾滋病知識的印刷上,“這些錢花完了是勝利,花不出去是失敗”。高耀潔一再這樣說,全然不顧自己現在還住在兒子的房子里。原來“像貧民窟”一樣的舊房拆遷了,要再遷回去得拿出17萬元,老伴很是發愁,但高耀潔壓根兒就不想這些事。

叫高耀潔不管閑事,似乎是件太難的事。1982年,高耀潔收了一個叫馬淑蛾的病人(老人的記性很好,對年份和人名記得特別清楚),得了顆粒細胞癌。她剛剛和村裡的一個人訂了婚,對方給了馬父500塊彩禮錢,未婚夫想讓老丈人再從中借出200塊錢給未婚妻看病,哪知老丈人竟不捨得。“我問他你咋不給?他說留錢給他兒娶媳婦,一問,他兒才13歲,可把我惱死了!”高耀潔“威脅”馬父,不出錢就去婦聯告他,馬父說:“這是俺閨女不是你閨女!”趁著高耀潔出去開會時,把女兒領跑了。高耀潔一氣之下找到省婦聯,省找到市、縣婦聯。三個婦聯主任找到馬淑蛾家,坐在那兒不走,“高老師可給我纏死了”。老頭無奈,出錢給閨女治了病。幾年之後,高家來了幾位特殊客人——馬父帶著女兒、女婿、外孫來看高耀潔了。進門就說:“高老師,你閨女看你來了。”高耀潔還沒忘“報復”他:“你不說那是你閨女不是俺閨女嘛?”

“那時候,我是很單純地同情她們,覺得治好病是醫生的天職。”從很小時候,高耀潔的兒子郭鋤非記得父親常掛在嘴邊的一句話是“家賊難防”,“家賊”不是別人,正是高耀潔,“家裡的東西經常找不著,都是她送人了。親戚、朋友、素不相識的,在醫院門口看誰可憐交不起看病錢、沒飯吃的,她就給人送,不是一天兩天、不是一年兩年,一輩子!”

高耀潔

從1996年開始,本已退休應該頤養天年的她又用這樣一雙腳,一步步走進了豫南一些艾滋病惡性爆發的鄉村,為那些從肉體到靈魂都經受折磨的受難者送去藥物和金錢、知識和慰藉。儘管在這場巨大而慘烈的災難面前,她也意識到自己所能做的直到最後也僅僅是“杯水車薪”。但與此同時,她從未放棄地衝破重重阻力,讓外界透明地了解到了正在這裡發生的一切。

“真正的英雄是那些在自己的國家不讓(艾滋)這個問題溜走的人。”2003年11月10日,來清華大學參加“AIDS與SARS國際研討會”的柯林頓這樣說。柯林頓也許不知道,與他近在咫尺的台下,就坐著這位有一雙小腳的7旬老太——高耀潔。這個平凡的她就是被他稱為“真正的英雄”中的一位。

這雙小腳曾是舊世界的一個象徵,但在這一刻,高耀潔,這位77歲的老人,卻成了中國民間抗擊新世界人類共同面臨的新災難——艾滋病的偉大象徵。在與這場災難的戰爭中,中國新一屆政府在針對艾滋病公共政策上的變化,或許是2003年最值得被記錄下來的一頁。

中國嚴峻的艾滋病疫情,曾被國際社會普遍擔憂“坐在即將爆發的火山口上”。2003年,中國政府宣布的艾滋病毒感染者為84萬,發病人數為8萬,中國的艾滋病患者人數已躍居亞洲第二,僅次於印度。2003年9月,中國衛生部常務副部長高強在聯合國出席關於艾滋病問題特別會議時承認,“艾滋病防治工作仍面臨著嚴峻的形勢,艾滋病在中國還沒有得到有效遏制”。

實際上,自2001年以來,中國已進入艾滋病發病和死亡的高峰,2002年全年報告艾滋病病例數比2001年增長44%。有學者警告說,艾滋病病毒感染者至少有80%生活在中國農村,如果不能加大防治力度,就會由於病情惡化馬上變成艾滋病病人。而由於醫藥負擔沉重,一個病人會使兩三名人口變成赤貧。

如果按照現在艾滋感染者以每年30%的速度增長,到2010年,全國將出現1100萬感染者。再以現在的推算方式,以800萬農村感染者計算,艾滋病所造成的貧困人口將高達2400萬到3200萬。柯林頓曾在演講中警告說:“如果有1500萬到3000萬人得了艾滋病,就將讓你們的經濟成果毀於一旦。”世界銀行發表的報告也指出,如果繼續對艾滋病採取不聞不問的態度,艾滋病就會在三代人的時間裡毀掉一個社會。“已到了亡羊補牢的最後時刻!”此前不少專家這樣大聲疾呼,艾滋病甚至被廣泛地提升至“國家安全危機”的高度來談論。

高耀潔

與此同時的一個事實是,很長一段時間以來,無論是艾滋病、艾滋病感染者還是民間防艾人士,都處於邊緣化地位。但到了2003年,正是這位步履蹣跚的老人的堅持不懈,使她越來越多地出現在主流媒體上。儘管對於大多數民眾來說,高耀潔仍是個相對陌生的名字,但那些經歷苦難的人會永遠銘記她、感謝她。

也許我們無法判斷高耀潔在國家防治艾滋病的政策選擇上究竟起了多大作用,但她的意義,更多在於喚醒國民對艾滋病的認知,呼籲大家對艾滋病人拿出愛心。第55屆聯大主席霍爾克里曾面對全世界的新聞媒介這樣讚譽過這位堪稱偉大的中國女性:“知識是艾滋病的最佳疫苗。在中國河南,就有一位傾盡心血義務宣傳預防艾滋病知識的人,她的故事跌宕起伏,她的精神讓人欽佩不已……”

2003年的高耀潔

晚餐是那麼簡單:玉米糊粥,素炒土豆絲,一份熟食,兩盤鹹菜,外加一盤饅頭。惟一的奢侈品是炒雞蛋:“你不是客人嗎?專為你炒的!”

這是高耀潔家12月17日的一頓普通晚餐,一年中絕大多數老兩口的日子都是這樣過的。而在前不久,她剛剛在國際上獲得了一筆5萬美元的獎金,“這兒、這兒,都是我的錢!”她打趣地指著一個房間里挨著幾面牆、碼到一人高的書。它們是高耀潔幾年來為宣傳艾滋病知識而付出的全部心血,整個房間都瀰漫著一股淡淡的油墨味道。這些讀物全部免費贈閱,一有來信索書,老人馬上記下地址,以最短的時間寄出去:“咱不能拖著不辦,人家以為贈書是假贈咧。現在騙子太多,咱不能再讓人以為遇到騙子了。”

吃完晚飯,高耀潔趕緊戴上老花鏡,一頭鑽進小屋,開始修改書稿。別看快80了,老人還有自己的電子信箱,發郵件需要別人幫助,但自己可以收信打開看。從今年夏天開始,高耀潔主要忙於將幾年來收到的群眾來信結集出版,暫定名為《一萬封信》。高耀潔一篇篇地看,不時念念有詞,放下稿件,再一個字一個字地改。自謙“以前只會寫病歷”的高耀潔幾年前曾拜過一位老師專門學寫作。

2003年是高耀潔“抗艾(滋病)”的第八個年頭。12月4日,高耀潔剛剛從豫南有艾滋病疫情的地區返回,給那裡的孤兒送衣物。“都零下2攝氏度了,孩子還穿著單褲跑。”高耀潔用很重的開封口音,有些生氣地大聲說。她一直想把那裡的孤兒介紹到一個健全的家庭里,但最近又遇到阻力,雖然想認領這些孤兒的人有許多。“他們不叫出來”,說是有官員擔心“艾滋孤兒”出去,丟河南的臉。

提起這些,老人總是顯得怒氣沖沖:“我對那些當官卻不關心老百姓的,最痛恨了。”自1996年與艾滋病打上交道之後,太多的苦惱、無奈甚至憤怒,無法讓她保存一顆平和的心。這位77歲的老人,愛也強烈,恨也強烈。進入得時間越長、越深入,她就越不平和。前幾天在清華大學參加的研討會上,一位專家曾發言稱,中國的艾滋病感染者39%是吸毒感染,這與高耀潔所接觸的大量因賣血或輸血而感染艾滋病的現實相悖,她認定那位專家是出於種種考慮在“討好某些人”:“我雖然上前跟她握了手說了幾句話,但我心裡彆扭得很,你瞎話不說行不行?”

偶爾,這位面部線條一直顯得很硬朗的老人也會流露出那麼一絲疲憊和倦怠,“時間不夠用啊”。她的聲音有些虛弱,“我心裡明白,這個歲數,馬上就干不動了,這很可能是我的最後一本書了……”

拉響警報的人

“老奶奶,你想不清楚、竟想出艾滋病來了,咱這哪會有這個病啊!”1996年,已經退休的高耀潔去某醫院會診時遇到了一位女病人,極度消瘦、高燒不退,皮膚出現暗紫色斑點。她記得在一本書上看過“艾滋病”的介紹,好像有點癥狀比較類似,但她剛一提出自己的懷疑,便有年輕的醫生不假思索地否定。那時候,大家都覺得艾滋離自己太遠太遠。

這位病人後來被確診,此前她曾接受過輸血。“開始不相信是中國的事。”像許多人一樣,高耀潔起初也懷疑病人或病人的丈夫“作風”不好。“抓她愛人來查,抓小孩,一下查了十來個”,病人的愛人很不高興,但還是接受了檢查,結果都是陰性,高耀潔才相信病人是通過輸血感染的。

高耀潔遇到的第一例艾滋病人實際上也給她自己一個小小的教育:原來對艾滋病,自己也有許多偏見與誤解。這年秋天,她開始把從各種資料上看到的知識摘下來,自費編印預防艾滋病的小知識。此後的二三年間,陸陸續續散發到河南許多地方。

高耀潔

接到信后,高耀潔馬上找了一位記者,於1999年9月第一次去文樓村。知道她是醫生,當時的情況還不像後來那麼緊張。一個叫吳攏的28歲女子扯了扯她的手:“俺給你煮花生吃吧”,然後一拐一拐地進屋去了。下個月再去,吳攏已經死了。她和丈夫是在賣血時認識而結婚的,小兩口、老兩口,家裡的兩個孩子都是艾滋病感染者。“當地人都知道誰家是。走了十幾家,拍門都是,沒幾家好人家。”“難受啊!同樣是命,來人世一場,咋就過成這樣呢?”老人想不明白,回到家躺在床上,一晚上一晚上地睡不著。

貧窮迫使這些村民靠出賣自己的鮮血換取暫時的財富,錢還沒在他們手上捂熱幾年,更大的災難不僅將原來的那些血汗錢席捲一空,更將一個個家庭徹徹底底地摧毀。11月,高耀潔聯繫到12位艾滋病人,過春節前,她給其中的8位每人寄了100元錢,讓他們好好過年。誰知半個月後,她收到了四張退款單,寫的都是“收款人已死”。“生命真脆弱啊!(當時)說話響噹噹的,說死就死了。”

經常深入艾滋病疫區,高耀潔見到了太多的苦難和悲劇。2001年3月,42歲的艾滋病患者王有志給高耀潔寫信,希望能見一面,“我趕到村子里,村子里正在出殯,走到棺材前,才知道死的人正是王有志,我嚎啕大哭”。老人起初有些難以接受,不過到了今天,對艾滋村來說,死亡是每時每刻都會發生的現實。最多的一次是看到一個村一天有9戶艾滋病人出殯。“死了就死了,都有點麻木了,也沒那麼難受了。”老人長長嘆了口氣,好一陣沉默。最早認識的那撥艾滋病人,她一口氣能說上二十幾個人的名字,“現在那撥人都不找我了,死了,成一杯黃土了……”

時間長了,一些艾滋病人也知道了高耀潔。他們知道,沒人管他們,但這個老太太至少會提供幫助。“那會我當家,錢都大把大把地花出去了。他們一來、一哭,至少給50元、100元,剛走一撥又來一撥,幾千塊錢轉眼就沒了。”這幾年在外面掙的稿費、講課費之類的,全都貼了進去。一些記者也找到高耀潔,希望她能幫助探訪艾滋村的真實情況,高耀潔從不拒絕這樣的請求,儘管有時對她這樣一位近八旬的老人實在困難。

2001年3月29日早上5點,高耀潔便來到火車站,準備打開一個新疫區。上午10點便到了駐馬店,再換乘汽車去新蔡,結果路上遭遇到非常嚴重的堵車。和她同去的兩名年輕人憋悶得受不了,擠到窗前,一翻身跳了下去,可苦了70多歲的老人,呆在車裡擠不出去,連氣都透不上。從早上10點一直在車裡堵到晚上8點半,連口水都沒喝,等到了駐馬店時腿都腫到膝蓋了。

漸漸地,上蔡、文樓、尉氏等艾滋疫情比較嚴重的地方,漸漸被外界所知。她也漸漸成了一些人眼裡特別不受歡迎的人。原本預訂好的一場“防艾知識”講座,因為“河南至今還未發現一名艾滋病人”而被取消;一位攝影記者偷偷跑到尉氏縣拍照,馬上有人找到高耀潔家,懷疑她跟攝影記者“串通”,讓她把膠捲要出來。在艾滋疫情與數字仍與“政治”掛鉤的時候,高耀潔曾面臨很多難以言說的壓力。有人說,河南的臉就被她給丟了,“安徽、湖北也有艾滋村,但那裡人聰明,不鬧,沒有高耀潔!”高耀潔知道自己是個“有爭議”的人,但她說:“我乾的事,老百姓支持,只要他們支持,我就幹下去。”

如今,高耀潔給自己定的目標是,已經被“認可”的老疫區不去,“我要‘打’新疫區”。的確,每一次下疫區調查都有點“打”游擊的意味。一次,聽說尉氏縣某地三個鄉疫情都很嚴重,高耀潔帶了兩個年輕的記者去了。一進村,村幹部並不直接攆她,而是客氣地表示要用車送她回鄭州。“俺告訴他們要去開封,俺娘家在那兒。”三個人上了車,走到離開封還有45里地的時候,“俺跟車上說,到了!”兩個男記者跟著一起下了車。三個人在5塊錢一晚上的小旅館住下,第二天天剛蒙蒙亮,老人把還在酣睡的兩個年輕人叫醒,“走,咱再回尉氏!”經驗豐富的老太太知道誰是最可能的知情者,在以一頓飯“收買”了一個三輪車夫后,他們坐著小車歪歪扭扭地進了村。結果,一下子走了七個村,每個村都有十幾家已感染上艾滋。一個被捂得很緊的縣就這樣被“炸開”了。

“尉氏之戰”是高耀潔的得意之作,但並不是每次都這樣順利。“新蔡、項城沒打開,還要再打。”她像一個指揮官一樣,給自己布置著任務,“有時這也像賭博一樣,你去十次,未必能撈住一次。沒人幫忙,進不去;進去也找不著,找著也不說。”老人自己也承認,很多是靠錢砸出來的,一個新疫點沒有一兩千塊是根本打不開的。

到哪兒去,高耀潔都能跟當地的司機關係成了“鐵桿”。有一次,她和同去的人雇了一個車,拉著滿滿幾箱東西去疫區,沿路不停地發放。路上只聽到司機給家人打電話,偷偷說,“拉了一群精神病,凈把東西往外扔”。跟著他們走了一天下來,司機終於明白他們的用意,執意以少收50元錢表達自己的敬意。 “我的想法是,死的時候最好不要有‘隔夜食’。”這是高耀潔的看法。近幾年在國際上獲得的幾筆獎金,她都用在宣傳艾滋病知識的印刷上,“這些錢花完了是勝利,花不出去是失敗”。高耀潔一再這樣說,全然不顧自己現在還住在兒子的房子里。原來“像貧民窟”一樣的舊房拆遷了,要再遷回去得拿出17萬元,老伴很是發愁,但高耀潔壓根兒就不想這些事。

叫高耀潔不管閑事,似乎是件太難的事。1982年,高耀潔收了一個叫馬淑蛾的病人(老人的記性很好,對年份和人名記得特別清楚),得了顆粒細胞癌。她剛剛和村裡的一個人訂了婚,對方給了馬父500塊彩禮錢,未婚夫想讓老丈人再從中借出200塊錢給未婚妻看病,哪知老丈人竟不捨得。“我問他你咋不給?他說留錢給他兒娶媳婦,一問,他兒才13歲,可把我惱死了!”高耀潔“威脅”馬父,不出錢就去婦聯告他,馬父說:“這是俺閨女不是你閨女!”趁著高耀潔出去開會時,把女兒領跑了。高耀潔一氣之下找到省婦聯,省找到市、縣婦聯。三個婦聯主任找到馬淑蛾家,坐在那兒不走,“高老師可給我纏死了”。老頭無奈,出錢給閨女治了病。幾年之後,高家來了幾位特殊客人——馬父帶著女兒、女婿、外孫來看高耀潔了。進門就說:“高老師,你閨女看你來了。”高耀潔還沒忘“報復”他:“你不說那是你閨女不是俺閨女嘛?”

“那時候,我是很單純地同情她們,覺得治好病是醫生的天職。”從很小時候,高耀潔的兒子郭鋤非記得父親常掛在嘴邊的一句話是“家賊難防”,“家賊”不是別人,正是高耀潔,“家裡的東西經常找不著,都是她送人了。親戚、朋友、素不相識的,在醫院門口看誰可憐交不起看病錢、沒飯吃的,她就給人送,不是一天兩天、不是一年兩年,一輩子!”

非“賢妻良母”的高耀潔

高耀潔與老伴郭明久在年輕時是經人介紹,相識、結婚、生子的。兩人育有一子兩女。今年78歲的郭明久是東北人,畢業於瀋陽的中國醫科大學,24歲那年隨“四野”進關,從此紮根河南,但至今還保留著純正的東北口音。

高耀潔

“年輕時俺很差勁,一星期不洗臉,十年都用一塊錢的雪花膏。”那時,她甚至一個星期都不回家,以至於孩子到現在進門只喊爸不找媽,“我咋回家?天天忙得跟驢子一樣,不是病房就是手術室。一忙就忙到天明。”有時候太忙,高耀潔乾脆就住在醫院,“瞪眼看產房”。那時她負責47個病床,“今天這個生不下來,明天那個出事了,多少命在我手裡啊!”高耀潔也替自己作小小辯護:“不是我不管家,是我顧不上管。我覺得自己的事業是第一位的。”

高耀潔家裡至今沒有洗衣機。直到今年冬天才找到一個小姑娘,幫做做飯、洗衣服,快80歲的郭明久老人才算暫別自己洗衣服的歷史。平時高耀潔要向外地寄書、寄材料,都是老人用自行車一點一點馱到郵局,幫著發出去的。寄書所需郵票都是索書人自己寄過來的,所以經常是郵局的人幫了半天,而他們“連一張郵票錢都不讓人家賺”。一次、二次下來,對方臉色便有些難看,常常把他晾了很長時間再過來。在機關里多少受人尊重的老人臉皮薄,下次再換另一家郵局,路遠也得換。但再怎麼換,寄這麼多、這麼頻繁總是要輪迴來的。以後再去,老人索性“豁出去”低頭不看對方,“辦理完后連說幾聲謝謝,人家都不吱一聲”。兒女們都心疼:“我這個老爸,可讓我老媽折騰完了!”

“我跟老婆子說,咱不幹這個行嗎?咱安安心心地在家裡呆著挺好的。她說,‘見死不救,咱學醫的可不這麼干’。”郭明久對老伴的態度也很矛盾。一些艾滋病人經常上家裡找高耀潔,說句老實話,老人心裡也有點怕:“特別是已發病的那些人,臉色很難看,眼睛也都是黃色的,一上門就要錢。”上門的艾滋病人,如果沒藥吃了,老伴一句囑咐,郭明久得上街替他們買葯;留這些病人在家吃飯,做飯的也是郭明久。吃完飯有些人還不走,“你給二三百,高興地走了,不高興的,還在這兒”。

從2001年,家裡的財權被郭明久老人收回,因為家裡的錢都被高耀潔花在艾滋病人身上。每月高耀潔2000元左右的退休金歸郭明久管,再“發”給高耀潔500左右零花錢。“她有時花得手痒痒了,跟我說,老伴兒,再給我點錢吧。我也心疼她,有時再給她幾百的。”郭明久說主要是擔心兩人的“保命錢”都存不下。

“平心而論,我真希望我的母親是那種傳統的賢妻良母。”郭鋤非是高耀潔與郭明久的大兒子,談起自己的母親,聽得出,郭鋤非充滿了複雜的情感。不久前,高耀潔接受了中央電視台《面對面》的一次採訪,一旦成為公眾人物,家中的私事、瑣事也意味著進入了公眾視野。在那期節目里,高耀潔說自己將“艾滋孤兒”領回家過春節,兒子嫌棄、不回家過春節的事。問起這件事會不會讓兒子不高興,高耀潔毫不在意:“沒事,他不在乎!”郭鋤非說:“舉反面例子,說別人不太好,說自己家人挺合適的。”

“她啊,是我的big trouble(大麻煩)!”郭鋤非嘆了口氣,轉而有點戲謔地說,言語里更多的卻是無奈。高耀潔在“文革”中的境遇並不好,被戴高帽,胃也被打壞,後來切除了3/4。因為“不說軟話”,她被斷續關到太平間里8個多月。為了整高耀潔,當時只有14歲的郭鋤非被逼著承認“反革命”舉動,“他們讓我咬她我不咬”,結果,只有14歲的郭鋤非被改了年齡,判了3年。“我也破了河南的紀錄了——年齡最小的犯人。”

“她年輕時就是這樣,從來不顧家,什麼事都按照自己的想法做。”郭鋤非說,“如果說‘慈母’,她離得很遠。”郭鋤非記得,小時候自己在外邊玩,母親下班回來,手裡抓著幾個衛生棉球,把臉、脖子、手擦成黑的一扔,孩子又野得不知哪裡去了。

“你不理解她給我、給這個家帶來的麻煩,你不會體會到把一個人置到有些人的對立面的那種壓力,這種壓力是難以承受的……”郭鋤久有些激動,“她80了,怕啥?她從來不替孩子想。”“父親是個大好人,跟著她,承擔太多太多的壓力。”聽得出,郭鋤非十分心疼自己的父親。“我對她談不上欽佩。”郭鋤非坦率地說。

高耀潔與小女兒關係緊張。因為女兒也在醫院工作,受她牽連工作受到很大影響,最後選擇移民到加拿大生活,至今與高耀潔關係緊張。女兒埋怨她不為子女考慮,她說女兒“懦弱”。問她難不難過女兒對她的隔膜,老太太不假思索地說:“不難過!人家好多艾滋病人過得比她還慘哩!”高耀潔對子女的態度似乎也不能理解,“他們跟著我倒霉,但艾滋病人比他們更倒霉哩!”

“《面對面》的王志曾問她,‘你先把自己的事辦好了沒有?’我覺得這話問得對。按說我爸是解放前參加革命的老幹部,他們倆晚年應該過得很好,你看現在,家徒四壁……隨她吧,終究是我的母親,攤上了,沒辦法……”郭鋤非說。

一個人的戰鬥

在高耀潔家採訪的最後一天是12月19日,因為第二天,高耀潔將赴濟南,作為嘉賓參加一電視台元旦晚會的錄製,講述她和幾位被安置到山東的艾滋孤兒的故事。

從2001年起,高耀潔開始將更多的時間和精力放在救助艾滋孤兒上,她至今不能忘懷的一個場面是:大冬天,8歲左右的孩子光腳拖著一雙破鞋,一崴一崴地走著。連凍帶爛,腳後跟都露出裡面的骨頭來。這孩子倒也不笨,抹了點鍋底灰敷在上面,原來他是一個父母都因艾滋病去世的孤兒。高耀潔一直遺憾後來再也沒找到那個孩子,沒把他“救”出來,“問題是不止是一兩個孩子這樣,太多太多了!”

經她聯繫的孤兒有164個,以前高耀潔經常給孩子們寄錢寄學費,但後來她不得不改變了策略。

2002年7月31日!”老人有點氣沖沖地回答改變她決定的那個日子。那一天,她發現一個孤兒的叔叔把她寄過去的1100元錢用做賭博。此前,她給了一個叫馮團偉的13歲小男孩3個學期的學費600元錢,結果發現孩子一天學都沒上,在河溝里挖沙土掙錢。錢都被孩子的大伯領走。“一個馮團偉就把我氣得夠嗆!”因為錢和生活用品都落不到孩子手裡,高耀潔於是決定不再給那些孤兒寄東西。

高耀潔的老伴郭明久老人說:“艾滋病是個太複雜的大問題,吃飯、穿衣、住行,哪一樣聽起來都很簡單,但哪件事情都很大。心都是好的,但如果沒有政府支持,僅憑個人的力量,太難了!”

高耀潔還是決定盡自己的力為孩子做點什麼。經她介紹,6個艾滋孤兒落戶到她的老家——山東曹縣。其中一個孩子剛到山東時,身上髒得被媽媽放在澡盆里洗了幾個鐘頭才洗乾淨,他的小手卻死死抓住臟衣服不肯放鬆,怕扔掉后沒有衣服穿。煮熟的雞蛋剝皮後放在面前也不知道如何吃,因為以前從來沒吃過。另一個孩子因為有饃吃,便覺得到了天堂,每個孩子背後的故事都令人心酸。

12月18日中午,一位台灣商人輾轉打電話找到高耀潔,表示想捐30萬元,請她幫助,為艾滋病做點事情。高耀潔拒絕了。從某種角度說,“高耀潔”已形成了一種品牌效應,她振臂一呼,至少也是應者甚眾。但越是這樣,她越是小心地觀察著,不輕易出讓自己的名聲。她謝絕了不同派別的邀請,推掉了一筆又一筆無條件信任她而捐出的錢。在旁觀者看來,這種拒絕簡直就是一種資源的浪費,但老人對這一點毫不動搖。雖然她也承認單個人的力量遠遠沒有組織起來形成的力量大。

“我沒辦法啊,我也很矛盾,又想幫助人,又怕受騙上當。”老人坦率地承認自己的難處。當自己的防艾戰爭打得越來越有成果的時候,高耀潔也對周圍的各種各樣“防艾”團體或個人,保持著充分的戒心和警惕,有時候甚至令人感覺太過敏感、太過謹慎。但畢竟,我們無法理解和體會她8年來所面對的壓力。

“你一味地排斥跟團體合作,是不是太絕對了?”忍不住向她提出這樣的疑問。“沒辦法,矯枉必須過正。”老人毫不動搖,“跟一些團體走,我不知道他們到底想為艾滋做點什麼;跟財迷走,我遺臭萬年。你沒跟他們打過交道,你不知道這裡面有多複雜……我不如就現在這樣。”

“我快80歲的人了,要留得清白在人間。”高耀潔不止一次這樣說,“我就是擔心這些東西以後交給誰,交給誰我都不放心。”老人家一次又一次以審慎而挑剔的目光巡視周圍可能的人選,掂量這個“貪不貪”,那個犧牲精神夠不夠。自然,無論在哪一點上,都沒有幾個人能再超過她的高度。

此次去鄭州採訪高耀潔之前,曾在清華大學舉辦的防艾滋研討會上見到高耀潔。一個大學生盛讚她是“grassroot(草根階層)”的代表,老人有些茫然地看著對方。

今年,高耀潔遭遇了一場官司,因為在她的宣傳品中有一篇《你詐騙艾滋病病人的錢財不感到可恥嗎》文章,湖北襄樊退休工人、“氣味學專家”李德敏認為高耀潔是在貶損自己,因而起訴高耀潔。一審被判敗訴后,原告李德敏在上個月不服判決,又將判決法院告到檢察院。雖然在旁觀者看來,對方無論從知名度還是影響力來說,都與她相差懸殊,但老人受到的傷害卻是旁人難以理解的。她留心“對手”每一篇對她的反擊文章,氣憤地反駁,她甚至懷疑這起訴訟案背後有些別有用心:“他贏得了、贏不了,都是分散我的時間,我在世的時間有限了……”

“我的智力、我的能力,有時真的應付不了外面的環境,那真是四面楚歌啊……”談及這場官司,不知觸動了高耀潔哪一棵脆弱的神經。本來表情很堅定的老人突然神情愴然,一行清淚緩緩流下滿是皺紋的臉。

丈夫:郭明久

大兒子:郭鋤非

大女兒:郭競先

小女兒:郭炎光

高耀潔與老伴郭明久在年輕時是經人介紹,相識、結婚、生子的。兩人育有一子兩女。今年78歲的郭明久是東北人,畢業於瀋陽的中國醫科大學,24歲那年隨“四野”進關,從此紮根河南,但至今還保留著純正的東北口音。

離休前,郭明久在河南省委做保健醫生,是對“紀律”和“保密”要求頗強的單位,時間長了,便也造就謹慎、不願惹事的性格,偏偏遇上這麼位老伴。家裡人都說,高耀潔在外面“闖禍”,天塌下來也不管不顧,可苦了這位生性溫和的老伴,替她擔著心,也是“一晚上一晚上地睡不著覺”。“我這個老婆子是山東人的倔脾氣。”郭明久老人一邊說,一邊笑眯眯地看著身旁的老伴,“我不怕你笑話,家裡的洗衣服、買菜、做飯,哪一樣都是我的事。她身體也不好,在外面壓力也大,我盡量給她減輕負擔吧。我再不幫她,她不就毀了嘛!”老人語調平和地說。

“年輕時俺很差勁,一星期不洗臉,十年都用一塊錢的雪花膏。”那時,她甚至一個星期都不回家,以至於孩子到現在進門只喊爸不找媽,“我咋回家?天天忙得跟驢子一樣,不是病房就是手術室。一忙就忙到天明。”有時候太忙,高耀潔乾脆就住在醫院,“瞪眼看產房”。那時她負責47個病床,“今天這個生不下來,明天那個出事了,多少命在我手裡啊!”高耀潔也替自己作小小辯護:“不是我不管家,是我顧不上管。我覺得自己的事業是第一位的。”

高耀潔家裡至今沒有洗衣機。直到今年冬天才找到一個小姑娘,幫做做飯、洗衣服,快80歲的郭明久老人才算暫別自己洗衣服的歷史。平時高耀潔要向外地寄書、寄材料,都是老人用自行車一點一點馱到郵局,幫著發出去的。寄書所需郵票都是索書人自己寄過來的,所以經常是郵局的人幫了半天,而他們“連一張郵票錢都不讓人家賺”。一次、二次下來,對方臉色便有些難看,常常把他晾了很長時間再過來。在機關里多少受人尊重的老人臉皮薄,下次再換另一家郵局,路遠也得換。但再怎麼換,寄這麼多、這麼頻繁總是要輪迴來的。以後再去,老人索性“豁出去”低頭不看對方,“辦理完后連說幾聲謝謝,人家都不吱一聲”。兒女們都心疼:“我這個老爸,可讓我老媽折騰完了!”

“我跟老婆子說,咱不幹這個行嗎?咱安安心心地在家裡呆著挺好的。她說,‘見死不救,咱學醫的可不這麼干’。”郭明久對老伴的態度也很矛盾。一些艾滋病人經常上家裡找高耀潔,說句老實話,老人心裡也有點怕:“特別是已發病的那些人,臉色很難看,眼睛也都是黃色的,一上門就要錢。”上門的艾滋病人,如果沒藥吃了,老伴一句囑咐,郭明久得上街替他們買葯;留這些病人在家吃飯,做飯的也是郭明久。吃完飯有些人還不走,“你給二三百,高興地走了,不高興的,還在這兒”。

從2001年,家裡的財權被郭明久老人收回,因為家裡的錢都被高耀潔花在艾滋病人身上。每月高耀潔2000元左右的退休金歸郭明久管,再“發”給高耀潔500左右零花錢。“她有時花得手痒痒了,跟我說,老伴兒,再給我點錢吧。我也心疼她,有時再給她幾百的。”郭明久說主要是擔心兩人的“保命錢”都存不下。

“平心而論,我真希望我的母親是那種傳統的賢妻良母。”郭鋤非是高耀潔與郭明久的大兒子,談起自己的母親,聽得出,郭鋤非充滿了複雜的情感。不久前,高耀潔接受了中央電視台《面對面》的一次採訪,一旦成為公眾人物,家中的私事、瑣事也意味著進入了公眾視野。在那期節目里,高耀潔說自己將“艾滋孤兒”領回家過春節,兒子嫌棄、不回家過春節的事。問起這件事會不會讓兒子不高興,高耀潔毫不在意:“沒事,他不在乎!”郭鋤非說:“舉反面例子,說別人不太好,說自己家人挺合適的。”

“她啊,是我的big trouble(大麻煩)!”郭鋤非嘆了口氣,轉而有點戲謔地說,言語里更多的卻是無奈。高耀潔在“文化大革命”中的境遇並不好,被戴高帽,胃也被打壞,後來切除了3/4。因為“不說軟話”,她被斷續關到太平間里8個多月。為了整高耀潔,當時只有14歲的郭鋤非被逼著承認“反革命”舉動,“他們讓我咬她我不咬”,結果,只有14歲的郭鋤非被改了年齡,判了3年。“我也破了河南的紀錄了——年齡最小的犯人。”

“她年輕時就是這樣,從來不顧家,什麼事都按照自己的想法做。”郭鋤非說,“如果說‘慈母’,她離得很遠。”郭鋤非記得,小時候自己在外邊玩,母親下班回來,手裡抓著幾個衛生棉球,把臉、脖子、手擦成黑的一扔,孩子又野得不知哪裡去了。

“你不理解她給我、給這個家帶來的麻煩,你不會體會到把一個人置到有些人的對立面的那種壓力,這種壓力是難以承受的……”郭鋤久有些激動,“她80了,怕啥?她從來不替孩子想。”“父親是個大好人,跟著她,承擔太多太多的壓力。”聽得出,郭鋤非十分心疼自己的父親。“我對她談不上欽佩。”郭鋤非坦率地說。

高耀潔與小女兒關係緊張。因為女兒也在醫院工作,受她牽連工作受到很大影響,最後選擇移民到加拿大生活,至今與高耀潔關係緊張。女兒埋怨她不為子女考慮,她說女兒“懦弱”。問她難不難過女兒對她的隔膜,老太太不假思索地說:“不難過!人家好多艾滋病人過得比她還慘哩!”高耀潔對子女的態度似乎也不能理解,“他們跟著我倒霉,但艾滋病人比他們更倒霉哩!”

《面對面》的王志曾問她,‘你先把自己的事辦好了沒有?’我覺得這話問得對。按說我爸是解放前參加革命的老幹部,他們倆晚年應該過得很好,你看現在,家徒四壁……隨她吧,終究是我的母親,攤上了,沒辦法……”郭鋤非說。

2003年12月18日,星期四

高耀潔

“她比俺親奶對俺還好。”小霞跟這個家很融洽,她聽完課後就找高耀潔。“奶奶讓我星期六、星期天到她家,吃完飯再拿一袋子東西回來。我字寫得不好,她讓我練字。她就是這樣,看不得人受苦。”幾個月前,她把表妹介紹過來,幫這對老人干點家務,郭明久老人這才結束洗衣服的歷史。

10:30,電話響了,原來是有兩個從西安來的婦女,到鄭州找了一天才找到她。其中一位說自己喪夫,老來無負擔,“看了高老師的先進事迹”,想過來收養一個艾滋孤兒。怕不信她,矮個的帶來了封介紹信給大家看。覺得遇到了知心人,高耀潔很高興地聊起來,中午留她們吃飯。但吃完飯,老人才弄明白原來上午的高個婦女是某醫藥研究所的,想借高耀潔幫助,說她的葯能治好艾滋病。老人將這類人都定義為“騙子”:“這兩個壞傢伙,耽誤了4個小時,真可恨!”

15:15,新一期《預防艾滋病的知識》校樣送過來了,高耀潔戴上老花鏡,一字一句地看。電話再響起。記不清這是多少個電話了,電話那頭很急促的聲音:“高教授,我的男人被人打了,你說咋辦哩?”打電話的是高耀潔曾接濟過的一位艾滋病人的妻子。老人實在沒什麼好辦法,安慰片刻掛下電話。

18:00,電話又響。是一個四川的小夥子打來的,說是希望幫高耀潔建自己的網站,又花了很長時間介紹自己。老人不知如何處理,想來想去讓他去找另一位知名的反艾人士胡佳。

19:00,開始編輯《一萬封信》書稿。小霞幫她列印出來,老人在紙上寫寫劃劃改得很認真(記者20:00離開,高耀潔次日告知,這天晚上她一直工作到12點)。

2003年12月19日,星期五

10:30,小霞的表妹取信、取報紙回來了。清點后共33封,“算是中等”。

高耀潔戴上老花鏡,打開信,一邊看一邊低聲念叨著:“我有一個女兒……想領養一個孤兒。”再把信小心翼翼地疊好,放回信封。在信封背面寫上兩個大字“領養”,“要孩子的也得回啊,安慰安慰人家吧!”

另一封信一打開,三張郵票滑下來,老人吃力地欠身撿起,放在一個盒子里,裡面全是用于贈書的郵票。

一封特殊的信老人選擇放在最後看,信寫在以藍天白雲做底的信紙上,是老人救助到山東曹縣的一個女孩,曾經的苦孩子高麗,現在叫王媛媛。信上這麼寫:

“親愛的爺爺奶奶:

我好想好想您和爺爺……天涼了,應多注重身體。我知道您內心的憂傷和焦慮。也許您正為和我一樣的孩子擔憂,為了我們,您不惜時間、精力,用慈善的火焰點燃了一盞盞希望之燈,讓我再次擁有親情……”

處理完這些信已小半天過去。老人說:“今天真不錯哩,這麼多信,沒一封是騙子信!”

(中午高耀潔說有點累了,讓我下午2點半以後過來。)

15:00,高耀潔坐在餐桌前,和羅新霞一起給上午來信的人回信或寄資料。看得出,老人對這三天抽出整段時間接受採訪有點心疼,她執意坐在餐桌前,邊拿著小棍子抹漿糊邊說:“就在這兒說吧!”

客廳那頭,郭明久老人正在顫巍巍地往信封里塞宣傳品,他塞了幾次,厚厚的資料總是塞不進。“老婆兒,你是不是要50份?”

“對啊!”兩位老人的說話聲音都很大,因為都有些耳背,“老頭有點糊塗,一般不用他,今天忙不過來了,讓他幫裝信封。”高耀潔說,“有時把地址寫錯了,給退回來,寄一次四塊,一來一回就浪費我八塊錢。”

16:00,前天來找高耀潔看病的一個婦女,又回來了。她有些不好意思地說她得的是梅毒,因為她“男人在外邊跑”。高耀潔告訴她去防疫站再檢查一遍,千萬別信那些性病診所醫生的話。

17:05,珠海一中學生打來電話說,他節省下幾天的早點錢,想捐給“高奶奶”,請他代轉給那些艾滋孤兒。像那天拒絕掉一筆30萬元捐款一樣,老人堅決辭謝。

19:00,晚飯過後,老人又坐在電腦前做例行的功課——改書稿。

這普通的兩天,有欣喜、快樂、憤怒,更多的是平凡、瑣碎而具體的小事。■

◆2001年,高耀潔獲全球健康理事會頒發的“喬納森·曼恩健康與人權獎”,這個獎每年只頒給一位,獎金為2萬美元。但由於種種原因,她未能親往美國領獎,而高耀潔說,在此之前,包括比爾·蓋茨的夫人在內已預約見面並表示要捐款。在提及高耀潔時,聯合國秘書長安南的原文如下:“隨後你將聽到其中的一個人:高耀潔醫生。今晚,我們向她獨自在中國鄉村推行HIV教育的工作表示敬意。同你們所有人一樣,我非常遺憾她不能夠親自來領取這一獎項。”

◆2002年3月10日,高耀潔被美國《時代》周刊評為25位“亞洲英雄”之一,被列為第9位。

“她只是位退休的醫生,但面對疫情,她拒絕保持沉默。”向讀者這樣介紹高耀潔的是《時代》周刊駐上海記者漢娜·比姬(Hannah Beech)。她是第一位去河南艾滋病村採訪的外籍記者。2003年12月20日下午,馬上要啟程去機場、赴歐洲過聖誕節的漢娜·比姬向記者回憶,在去後來有名的“艾滋村”——上蔡縣文樓村之前,漢娜在鄭州見到了高耀潔。在此之前,漢娜以為這只是“很短的採訪”,但她們一下子談了3個小時,雖然老人很重的開封口音讓漢娜在理解上遇到點麻煩。“她(高耀潔)是一個非常好的人。她的堅強、她的勇氣都給我很深的印象。”

◆2002年7月,被美國《商業周刊》評為25位“亞洲之星”之一。頒獎晚會在10月22日在人民大會堂召開,英國前首相梅傑為高耀潔頒了獎。

《商業周刊》以《艾滋社會活動家》為題,介紹了高耀潔。“我的餘生,將會繼續艾滋教育”;“作為一個醫生,我一天最多只能治十位病人;但是通過教育,我一天可以達到上千人。”文章里說,高耀潔“最近的事業是:為那些因為艾滋失去父母的孩子繼續得到教育而奔忙”。

◆2003年8月,獲“拉蒙——麥格塞塞”獎,此獎被稱為“亞洲的諾貝爾獎”(如著名物理學家吳大猷曾在1984年獲此殊榮;中國著名水稻專家袁隆平在2001年亦獲獎)。

2003年的獲獎者有7位,高耀潔獲得的是“公共服務獎”(Public Service)。頒獎大會8月31日在菲律賓舉行,高耀潔請人代領了獎盃、獎品和獎金。馬尼拉市市長贈送一金鑰匙,並授予她榮譽市民稱號。

組織方對高耀潔的評價是:“通過授予高耀潔醫生2003年度的麥格塞塞公共服務獎,理事會藉此表達對她在對抗中國艾滋病危機中表現的強烈個人獻身熱情和富於人情味的工作的讚賞。”■

高耀潔

1988年,全球共討,征服有期;

1989年,我們的生活,我們的世界———讓我們相互關照;

1990年,婦女與艾滋病;

1991年,共同迎接艾滋病的挑戰;

1992年,預防艾滋病,全社會的責任;

1993年,時不我待,行動起來;

1994年,艾滋病和家庭;

1995年,共享權利,共擔責任;

1996年,同一世界,同一希望;

1997年,生活在有艾滋病世界的兒童;

1998年,青少年———迎接艾滋病的生力軍;

1999年,關注青少年,預防艾滋病———傾聽、學習、尊重;

2000年,預防艾滋病,男士責無旁貸。

一位艾滋病患者臨死前伸著骨瘦如柴的手哀求說:“高大夫,我就是輸了一次血,咋就會沒治?我不想死啊!我還有丈夫,有小孩子,他們都離不開我呀……”

這是6年前的情景,也是高大夫接診的第一個艾滋病人,患者的無知和痛苦深深刺痛了高耀潔的心,她作出決定,要盡自己餘生的力量讓人們了解艾滋病、關注艾滋病、遠離艾滋病。

76歲的高耀潔是河南中醫學院教授、婦科腫瘤病專家、河南省七屆人大代表,10年前退休。本能享受輕鬆的晚年生活的她,卻走上了宣傳防治艾滋病的艱辛路途。

高教授說:“看病,我一天最多能治幾十個。而宣傳防艾,每天都能使成百上千的人獲得知識,從而挽救更多的人。”

1999年10月,有人給她寫信說,豫南某縣一個賣血專業村的不少人感染了艾滋病,已不斷有人死去,情況十分悲慘。

過年春天,高耀潔自費租了輛車,從鄭州跑到鄉下為病人義診、送葯。沒想到,竟有上百人圍上來。

一中年男人拿到葯后,便掏出皺巴巴的幾張零錢遞過來。高說:“我是義診,不要錢!”那男人卻激動起來:“世上竟有給葯不要錢的好人!我病了好幾個月,都因為沒錢一直沒藥吃!”兩位患艾滋病的年輕夫婦,抱著一對新生的雙胞胎擠過來,哭著對高教授說:“求您,給我們的娃看看。”經仔細檢查,高耀潔不禁老淚縱橫:“多可憐的孩子呀,一出生就……”“很多患者是因為生活拮据去賣血而染上艾滋病的,面對這些人,我感到壓力更大了。”高教授說。此後,她一方面印發了大批防艾知識宣傳單,同時,又給自己加上了深入艾滋病重病區義務講課的重擔。

高耀潔家的牆上裝掛著兩行大字:“但願人皆健,何妨我獨貧”,這裡已成為艾滋病患者諮詢中心。人們有什麼不懂的知識,找她;被別人歧視受了委屈,也找她。她每天要接幾十個電話,回近10封信。至今,她已資助了17名艾滋病孤兒的學習和生活,加上免費行醫、義務送葯,更使她多年的積蓄所剩無幾。高教授編寫了一本名為《艾滋病性病的防治》的書,準備印10萬冊,成本至少得10萬元,但目前她只籌了不到1萬元。

高耀潔說:“我一個人的力量太有限了,即使把房子賣掉,也救不了那麼多艾滋病患者。我希望通過我的努力,能喚起全社會對艾滋病和艾滋病患者的關注!”

高耀潔

2003年12月1日是第16個世界艾滋病日,被稱為“中國民間防艾第一人”的高耀潔又一次成為媒體關注的焦點。為表達對這位年過七旬的老人的敬意,本網特意摘編了一些高女士接受媒體採訪時的精彩對白以饗讀者。

記者:宣傳防治艾滋病,怎麼會跟救助孤兒這個事情聯繫起來了?

高耀潔:因為孤兒是艾滋病製造的。

記者:為什麼你覺得救助艾滋孤兒會比救助艾滋病患者重要?

高耀潔:因為孩子才十幾歲,他活的時間很長,而且數量那麼大,你現在不接受教育,他是文盲,文盲變成法盲,將來就是社會長治久安出問題。

記者:你覺得艾滋病孤兒面臨著什麼樣的問題?

高耀潔:生存問題,教育問題和心理問題。

記者:您不怕這些孩子有艾滋病,但是你不怕這些偏見嗎?

高耀潔:我也不怕這偏見,我要扭轉他的偏見。艾滋病並不可怕,可怕的是無知。

記者:老伴支持你的這些救助行為嗎?

高耀潔:老伴有時候支持有時候不支持。

記者:你不做不行嗎?

高耀潔:現在我是欲罷不能啊。

記者:他們都是跟你沒有血緣關係,沒有親戚關係的人。

高耀潔:沒有血緣,沒有血緣。我不是從這兒出發,我是從整個社會上出發。我得獎了,"健康人權"獎,兩萬美金來了,還給我一萬一共三萬美金。我大閨女的兒子找我,三天兩頭找我,經常找我,(說)姥姥咱買個車吧,你坐著我開著,我說你滾,我才不買呢。

記者:第一次把這些艾滋孤兒接到家裡住的時候,就沒影響你家裡的生活嗎?

高耀潔:就是兒子嚇跑了,他怕得病。

記者:你為什麼放著好日子不過,非這樣做的?

高耀潔:我的看法,一個人活著,不應該為了自己,應該為著更多人。一個貓頭鷹生到世上,它要吃老鼠,一個蜻蜓它要吃蚊子,何況人呢?

記者:您做這些有回報嗎?

高耀潔:沒有。要說有回報就是說我看著孩子一天天長大了。

記者:那你接下來準備怎麼做呢?

高耀潔:我現在怎麼做?第一個,我要繼續宣傳,我還要再寫書,叫大家知道艾滋病是怎樣一回事,讓大家知道怎樣預防,艾滋病並不是那麼可怕,再一個的話就是說抓緊時間想辦法解決孤兒的三個問題,生存問題,教育問題和心理問題,這是我今後要做的事情。

《血災:10000封信──中國艾滋病泛濫實錄》

《揭開中國艾滋疫情真面目》

《我的防艾路》和《疫症病案一百例》

《艾滋病與性病防治》

《鮮為人知的故事》

《女科疾病防治全書》

2張

2張高耀潔

《高潔的靈魂——高耀潔的回憶錄(增訂版)》

《高耀潔憶往昔》,明報出版社,2018年;