灰鯖鯊

鼠鯊目鼠鯊科動物

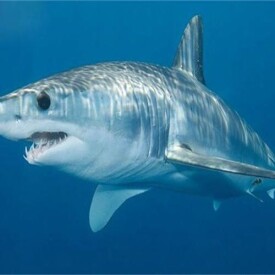

灰鯖鯊為鼠鯊科,鯖鯊屬。體呈紡錘形,軀幹粗大,尾漸細小。尾柄具1側突,尾基上下方各具一凹窪。在水中時速可達96公里。垂釣的漁民非常珍視這種魚類,灰鯖鯊的跳躍能力也非常有名,據說它曾經跳上漁船並使垂釣的漁民受傷。因為它們游得非常快,因此鯖鯊能夠追上那些其它捕食者追不上的魚類,如金槍魚和旗魚以及其它的鯊魚。它們喜食旗魚也招致了一些麻煩,據報道許多被捕獲的灰鯖鯊都有旗魚造成的創傷。因為灰鯖鯊的力量和攻擊性,它對人類具有危險性,並且已經報道了幾起致命的攻擊事件。

灰鯖鯊(尖吻鯖鯊)被認為是所有鯊魚中遊動最快的,衝刺速度可達每小時35公里,並以能製造躍出水面6米的壯觀景象而聞名。

灰鯖鯊

灰鯖鯊的尾巴產生了推動鯊魚迅速前進的最大動力,不論是極速衝刺時,還是長距離持續巡航時。灰鯖鯊還有一個能使體溫高於周圍的水的熱交換循環系統,從而維持高度的活躍性。這種大而呈流線型的鯊魚具有獨特的月牙形尾鰭,長長的錐形鼻,大大的黑眼睛和剃刀般鋒利的牙齒。上身為明亮的金屬藍色,而下面是雪白色的,年齡越老塊頭越大的個體往往白色區域更少而顯得較暗。因此未成年體一般比成熟體更近於灰白色,且鼻尖上有一個明顯的黑色標記。灰鯖鯊與僅有的另一種鯖鯊,長臂灰鯖鯊相區別,不只在於胸鰭更短,而且還有鼻下側和嘴周邊的部分呈白色,而長臂灰鯖鯊的則呈暗色調。

大小長度:最大4米。重量:最高高達570公斤。

灰鯖鯊最初由拉芬斯克(Rafinesque)於1810年首次描述並命名為Isurusoxyrinchus。屬名Isurus是希臘語,指的是其月形尾鰭。種名oxyrinchus源自希臘文語“oxy”(意思是尖銳)和“rynchus”(意思是鼻)。統一學名包括:surustigrisafricanusSmith1957、Isurusafricanus Smith1957、Isurusbideni Phillipps1932、Squaluscepedii Lesson1831、Isuruscepedii Lesson1831、Isuropsisdekayi Gill1862、Oxyrhinaglauca Müller&Henle1839、Lamnaglauca Müller&Henle1839、IsurusglaucusMüller&Henle1839、Isuropsisglauca Müller&Henle1839。

剛產仔鯊長60-70厘米,雄成魚長195-284厘米,雌成魚長280-394厘米,最長可達4米。體紡錘形,軀幹肥大,頭、尾漸細小。尾柄具一側突;尾鰭基上下方各具一凹窪。吻長而尖。眼大,圓形,無瞬膜,距吻端比距第一鰓孔為近。鼻孔小,距眼比距吻端為近。口深弧形,長與寬幾相等;唇褶約為頜長之半,沿著唇內側。齒側扁,尖銳;在頜的前部者齒頭細長彎曲,在後部者齒頭短寬,三角形;無側齒頭;每側每行10-12個,2-3行在使用;上頜第三齒較小。噴水孔細小,位於口角上方,在眼的下緣水平線上,距眼頗遠。鰓孔5個,寬約與吻長相等,最後2個距離較近,最後1個恰在胸鰭基底前方。

背鰭2個;第一背鰭中大,起點與胸鰭里角相對,后緣微凹,下角尖突;第二背鰭很小,基底中部與臀鰭起點相對,上角圓,下角延長尖突。尾鰭短寬,叉形,尾椎軸上翹;上尾叉由上葉、尾椎軸、下葉中後部組成,下尾叉單由下葉前部的突出部分組成;下葉中、後部間具一缺刻。臀鰭與第二背鰭大小和形狀相同。腹鰭小,約位於兩背鰭間的下方,后緣凹入,外角圓,里角尖突。胸鰭頗狹長,后緣凹入,外角鈍尖,里角圓形,胸鰭長較短於頭長。

體青色,吻腹側和腹部白色。

廣佈於世界各大洋的熱帶和溫帶水域。在西大西洋,從大淺灘、加拿大到阿根廷,包括墨西哥灣和加勒比海。在東大西洋,從挪威到南非,包括地中海。在印度洋,遍布從南非至澳大利亞。在西太平洋,從日本到紐西蘭;在中太平洋,從阿留申群島到社會群島;在東太平洋,從美國加利福尼亞到太平洋上的智利。在中國分佈於東海和台灣海域、南海。

灰鯖鯊

通常的灰鯖鯊生活在遠洋的,但有時可發現岸邊。雖然通常在地表水下約150米,這條鯊魚已被記錄在水深達740米。有證據表明,這個物種遷徙季節溫暖水域。

暖水性上層游泳種類,性兇猛,追食鮐魚和沙丁魚等魚群,危害漁業。卵胎生。體長4m以上。食魚類,特別是金槍魚和旗魚等遠洋魚類,以及其它鯊魚。為卵胎生。一次產仔5到10尾。據稱發育良好的灰鯖鯊幼仔會吃掉鯊魚媽媽子宮中發育不好的手足同胞。

繁殖卵胎生被滋養,胚胎在子宮胎盤卵黃囊。之間的4和25胎活是天生的在晚冬和早春,后15到18個月的醞釀期。其次是最初的較快增長速度。雌性被認為休息18個月後出生之前再次懷孕。雌性似乎成為性成熟約17至19歲雄性成熟約7至9年。最大的已知年齡的灰鯖鯊是32年。

灰鯖鯊生長緩慢,雄性在7-9歲時達到成熟,雌性在18歲之前就達到成熟。繁殖周期為3年。卵胎生,儲存在卵黃囊中的卵黃可滋養子宮中的胚胎。母鯊和幼鯊之間沒有胎盤連接。幼鯊一旦在子宮中孵化,有同種相殘殺吞食的習性。發育成熟的胎兒攝入未受精或發育欠佳的卵。幼鯊在15-18個月的妊娠期后出生。產仔數為4-25尾。

保護級別:列入《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》(IUCN2018年ver3.1)——瀕危(EN)。