八岔戲

八岔戲

八岔戲它以語言通俗、曲調優美、故事生動而深受群眾熱愛,它的聲腔唱段遍及全區各個角落。它的稱謂有“七岔戲”、“花鼓戲”、“陽八岔”、“陰八岔”、“大八岔”、“小八岔”、“小調戲”、“岔兒戲”、“岔調戲”等,不下八、九種。“八岔戲”的角色行當為“生”、“旦”、“丑”,其中以小生、小旦、小丑戲居多,是較典型的“三小戲”。據上世紀50年代(安康戲曲發掘組)資料記載,八岔戲有劇目190餘個,但至今我們所能看到的不足50本(折)。本戲少,折戲居多。題材絕大多數來源於民間的男女愛情故事,傳統和勞動生活中的軼聞趣事。

八岔戲

八岔戲它以語言通俗、曲調優美、故事生動而深受群眾熱愛,它的聲腔唱段遍及全區各個角落。它的稱謂有“七岔戲”、“花鼓戲”、“陽八岔”、“陰八岔”、“大八岔”、“小八岔”、“小調戲”、“岔兒戲”、“岔調戲”等,不下八、九種。那麼,它是歌?是舞?是戲?其實正是這奇特的存在形式,鮮明的“體征”向我們揭示了八岔戲發展形成的全過程,即:唱民歌——賽唱(打圍鼓)——民間歌舞(小場子,地蹦子)——八岔戲。同樣,它的劇目表演也是循著民歌——唱故事——演人物這個軌道,發展變化而形成的。因為多用熟悉的六、七支小調來演唱故事,所以藝人們將它稱為“七調戲”、“七岔戲”(意思是岔來岔去的七個調)。清乾隆、嘉慶年間(1772—1810年),在七岔戲的發展變化中,有“鄖陽調”從鄂西傳入漢水中上游,經我區藝人的傳唱嬗變,形成開頭有“起板”,中間敘事有“訴板”,結尾唱“落板”的板腔曲體,就變成“七調加一調”——如今的“八岔戲”了。“八岔戲”的角色行當為“生”、“旦”、“丑”,其中以小生、小旦、小丑戲居多,是較典型的“三小戲”。據上世紀50年代(安康戲曲發掘組)資料記載,八岔戲有劇目190餘個,但至今我們所能看到的不足50本(折)。本戲少,折戲居多。題材絕大多數來源於民間的男女愛情故事,傳統和勞動生活中的軼聞趣事。

八岔戲的音樂,只有唱腔和打擊樂兩部分。以“陽八岔”(又稱“大八岔”,原於“鄖陽調”)與“陰八岔”(又稱“小八岔”、“七岔”、“小調”,“雜調”等)所含的曲調分為兩種不同表現力的聲腔。陽八岔的所有唱腔,除用打擊樂,作為句、段之間的間隔外,均屬無弦管伴奏的清板式的、一人唱眾幫腔的演唱形式;陰八岔以民間小調作為唱腔,常用的有【長工調】、【撒花調】、【綉荷包】、【探妹】、【度林英】、【接乾妹】、【十綉】、【十恨】、【游春】、【趕船】等。由於陰八岔囊括的曲調很多,具有豐富的表現力,因此它能演示出那些情節迭宕、表演細膩、人物個性鮮明的劇目。面對浩瀚眾多的民歌,八岔戲也絕非一味接納,它受到八岔戲已定型的伴奏鑼鼓嚴格的制衡與取捨。

《柳二姐盤花》、《賣雜貨》、《尼姑思凡》、《王婆罵雞》、《上竺山》、《何氏勸姑》系列(《要嫁妝·張德和進店·張德和休妻》)、《站花牆》、《吳三寶游春》、《賈金蓮趕船》、《白扇記》、《蔡鳴鳳辭店》、《坐東樓》、《西樓會》、《保娃子打草鞋》等,據著名八岔戲傳承人劉聰成談:民國時期(1915—1945年),八岔戲在漢濱境內最盛,有不少職業班社,也有不少“二棚子班”、“皮影班子”、“大筒班子”兼唱八岔戲或專工八岔戲,著名藝人有李洪發、余德奎、余德業、袁富恩、汪元鰲、余策成、李正年、朱代業、劉聰成(綽號狗旦子)等。在長期的藝術實踐中,八岔戲逐步形成了“三門九行當”的角色分工。有些行當的表演,卻“脫胎終未換形”。角色有:生(包括小生、鬚生、老生)、旦(小旦、正旦、老旦)、丑(小丑、老丑、丑婆)此即“三門九行當”。角色分工明確了,表演就進入了一個新領域,應用範圍也隨之擴展。

表演要求“心中有戲,眼中有神,動中有情”外,各門角色手、眼、身、法、步的表演進化各不相同。小生表演已經運用了整冠、圓領、抖袖、撣塵、台步等諸多的戲曲程式;而旦角則保留著“小場子”身段、台步,始終亭亭玉立,雙膝微曲,大臂貼身,用小臂扭著“進三退二”的小顫步。“丑”門類的表演均屬“說天指天,道地指地”的,甚至隨意性、即興式的表演。

八岔戲的形成發展同樣經歷了唱民歌——打圍鼓(賽唱)——小場子、地蹦子(民間歌舞)——民間戲曲(八岔戲)的演變過程。清順治六年(1650年)。朝廷下達了墾荒令,第一次移民進入當時頹敗凋蔽的安康,他們圈地圍田,拓荒墾植,數十年間生產很快得以恢復,生活自給有餘,商貿有了長足的發展。在物質生活得以基本滿足的同時,

多種自娛自樂的文化活動也隨之興起,“打圍鼓”就是其中的一種。 5至7人打著鑼鼓走鄉串戶,他們既是演奏又是歌手,演奏著大家熟悉的花鼓調和數種民間小調,在走村串戶活動時,宗族之間、村鎮之間興起了“打對台”,以賽歌唱,這種群集的“打對台”是即興創作的,帶有挑戰性的歌詞比賽,而且創作的愈快、愈及時、愈辛辣,愈能得到群眾喝彩,這就催生出新的短小精悍的鑼鼓點和奔放、熱烈歡快的“花鼓調”以及柔和委婉、歌詞典雅的小調,尤其是多段歌詞的小調,象《山伯訪友》、《十里亭》等都是數百段千餘句的歌詞。這種歌唱了完整故事的小調,常常是“打圍鼓”的主要曲目。隨著時間的推移,“打圍鼓”已不能滿足鄉民們對文化生活的進一步要求,於是在“打圍鼓”的基礎上則手舞足蹈,使“小場子”和“地蹦子”等民間歌舞應運而生。在“打圍鼓”時是由一個人說唱數個人物,而“小場子”等歌舞則由歌舞者分別演唱,歌舞對唱中常常插白打諢或詢問對答等等,產生了簡單的道白和即興式的表演,進而發展成為對對戲、摺子戲。如《劉海砍樵》、《賣雜貨》、《柳二姐盤花》等,特別是那些能夠歌唱完整故事的,將第三人稱的歌唱變為第一人稱進行表演就形成了八岔戲的雛形。八岔戲形成之初常用七首曲調,即:【長工調】、【放羊調】、【翠花調】、【游春調】、【趕船調】、【繡花調】、【訪友調】(其中有的是以戲名代曲名)。演唱初始由一戲一曲逐漸發展到以人物,情節使用曲調,亦稱為岔開使用的七岔戲。到清乾隆中期,(1773-1774年)是我區又一移民高潮,兩湖移民大量湧入,促成了此後數年間安康經濟文化的空前繁榮。到乾隆末年嘉慶年間,因移民逐年增多,老林開闢、山貨雲集、商賈輻輳、農貿振興,使安康成為漢江中上游的商業重鎮。水上航運成為陝鄂之間物質及文化交流的唯一渠道,加上民間班社往來演出頻繁,使【鄖陽調】傳入安康。經過藝人們吸收改造,變成了具有板腔體雛形的“陽八岔”(又稱大八岔)。“七岔”因受表現功能的局限,使它多表現風趣幽默的喜劇和輕鬆愉快的鬧劇。相對而言對激越高亢、莊重肅穆的劇目內容卻難以適應,“陽八岔”的衍生、加入正適時恰切地彌補其不足,使帶有正劇、悲劇內容的劇目逐漸增多,唱腔也形成了陽八岔(大八岔,板式衍生體)和陰八岔(七岔或小調帶有原始風貌的民歌體)兩類。自此,八岔戲完成了一次質的飛躍。由於八岔戲的劇目、唱腔和鑼鼓伴奏易於流傳,致使家庭班、裙帶班、村鎮班,這些季節性、半職業性質的班社遍布各地,至道光年間 (1821—1850年)達到鼎盛。據調查,僅漢濱的恆口、五里、梅子鋪、大同、建民、吉河、關廟、石梯、河西等鄉鎮一帶較有名氣的演出班社近30個之多。清末民初此戲曾被官府誣為不登大雅之堂的“鄙俗之樂”,兩次明令禁演,從而在城鎮舞台上銷聲匿跡,但仍頑強的活躍在廣大農村,成為“蓆棚戲”、“角角戲”,盛況一直延續到民國中葉。由於歷史上的原因,八岔戲長期遠離中心城鎮,蝸居山野,極少受到較高層次的文化藝術熏陶與交流,致使它發展緩慢,顯得稚嫩柔弱。

新中國成立后,黨和政府對八岔戲進行了多次採錄普查,並對一些職業八岔戲班社給予大力扶持,組織了多次民間藝術會演,讓八岔戲堂堂正正的登上了大舞台,其中漢濱區關廟鎮的劉忠誠職業班社,直到1964年禁演古典戲時才停止活動。

1956年,安康市漢劇團將八岔戲《站花牆》、《吳三寶游春》搬上了大舞台,對劇本、表演、唱腔進行了整理和加工,並首次使用了民族管弦樂器伴奏,在參加陝西省第一屆戲劇觀摩會演中獲得了各種獎勵,取得了成功。長安書店還專為《吳三寶游春》和《站花牆》出了專輯,使八岔戲發展到一個新階段。

上世紀80年代中期,地縣兩級組織編輯班子,系統搜集整理了八岔戲集成並列入了《陝西省戲曲音樂集成卷》。90年代初,漢濱區又組織專業文化工作者創作了《新吳三寶游春》又獲成功,受到省市有關部門的獎勵,成為了保留節目,常演不衰。同時數量不菲的八岔戲班社至今仍活躍在我區廣大農村。

1、八岔戲是流傳在漢濱區的一個年輕地方劇種,它來自於“四民”,即:劇目來自於民間故事、傳說;表演來自於民間歌舞:唱腔來自於民間小調;伴奏鑼鼓來自於民間鼓樂。

2、從唱民歌——打圍鼓——小場子(地蹦子)——民間戲曲(八岔戲)。它處於民間地方戲曲形成的頂端,研究內容十分豐富。

3、八岔戲唱腔分類比較獨特,既有唯一板腔體雛形的陽八岔(由【鄖陽調】嬗變而來),又有依一定規律且又囊括大量民間小調的陰八岔,演唱時卻渾然一體,妥貼無痕。

4、輕裝簡行,最大限度適應農村鄉鎮環境。能在多種場合中演出,演小場子中唱八岔戲,二棚子班也演八岔戲,就是自娛自樂的“打圍鼓”,鑼鼓一響便也唱起了八岔戲。

1、學術價值:了解了八岔戲就等於基本了解了漢濱區的民風民俗。它的形成、發展、完善過程都能夠對研究地域文化的發展諸多啟示。

.

八岔戲演唱不動絲竹,全憑鑼鼓樂“掌其節奏,齊其動作,鼓其精神。”常用樂器有柿餅鼓(扁圓狀鼓)、蘇鑼、蘇鈸、小鑼、馬鑼、二五子(小碗寬邊的小鑔)、雲鑼等。總體音色要求明快熱烈而不尖厲,柔和圓潤卻不低沉。在整個伴奏過程中,鈸起音響指揮作用。樂隊演奏必須達到強弱分明、疏密清晰;掂閃結合,擦捂有致。將鑼鼓“掂出味來,打出情來”,使之“遠聞鑼鼓聲便知演八岔。”

由於唱腔來自於民間小調,又不用弦樂伴奏,全用民間鼓樂間插,或句末尾三字由後台或圍觀群眾以集體接唱的形式來烘托,因此具有熱鬧靈活參與人多的特點。再加上它通俗多變的唱詞,生活化的道白,本地化的語音語調,唱訴民間故事,故其普及程度非常之高。八岔戲自清嘉慶、道光年間(1796--1850)獨立成體以來,日漸發展。光緒年間至民國初期,城鄉有了八岔戲自樂班或半職業班走鄉串村演出。劇目日增。演出時,已具有戲曲表演程式。角色有了“三門九行當”。後來競出現了的傳授師傅和演技出色的“把師”的常年班。新中國成立后,安康市漢劇團吸收引進、整理、創作演出新八岔戲,增加了絲弦伴奏,豐富了表演程式,使傳統的八岔煥然一新,轟動一時。代表劇目有《站花牆》、《吳三保游春》和現代劇《挖界石》等。

八岔戲在清代後期班社眾多,盛極一時。在農村鄉鎮,八岔戲班社多為季節性、半職業性質的家庭班、裙帶班、村鎮班,少則五、七人,多則十餘人,人員互動頻繁。辛亥革命以來,較有影響的班社有:漢濱區河西鎮王志勝班、關廟鎮劉德茂班和劉聰成班(綽號狗旦子)、大河鎮雙溪李家班、恆口鎮劉道聰班、恆口鎮白魚趙開恩班、梅子鋪鎮康繼紅、康承剛班、恆口鎮月南唐仁耀班、張灘鎮石梯鄉八里劉建民班。新中國成立后仍有相當數量的八岔戲活躍在農村各地,其中劉聰成(狗旦子)班社直到1964年禁演古典戲時,才封箱停止活動。近年,比較活躍的八岔戲班社有:恆口慶豐閆昌信、陳厚全班社、恆口鎮恆河村雷興家班、恆口唐繼德業餘班、五里鎮朱俊善班、建民鎮李隆茂班等。

劉聰成(又稱劉忠誠)(1910—1979),漢濱區八岔藝人,住漢濱區張灘農村。民國15年(1926),被安康劉德茂八岔戲班中名角李天喜收為徒弟學唱小旦。后隨師搭班流動演出達20餘年,足跡遍及漢濱區鄉鎮和旬陽、平利、白河、鎮安、山陽及鄂豫交界地區。他的演唱通俗樸實,生活氣息濃郁,刻畫人物逼真、細膩,加之嗓音圓潤,唱腔動人,深受廣大農民群眾的喜愛,“看看八岔子,想起狗旦子”成為到處流傳的口頭語。拿手劇目有《吳三寶游春》、《站花牆》、《蘭橋擔水》、《賈金蓮趕船》、《繡花衫》、《買白布》等六十餘出。其中《買白布》一劇1959年先後參加安康地區民間文藝會演、陝西省民間文藝會演,均榮獲演出二等獎。劉聰成於1956年被邀請到安康漢劇團傳授八岔戲技藝,收黃賢明、龔尚武等人為徒,他傾心傳藝,使經典劇目《站花牆》、《吳三寶游春》等得以傳承光大。

已知第一代:

劉德茂,男,清?光緒(?——?),今漢濱區關廟皂樹“二棚子”班班主,主唱八岔戲。

李天喜,男,清?光緒(?——?),今漢濱區關廟鎮皂樹村人,八岔戲旦角名演員,收徒劉聰成。

王志勝,男,清?宣統(?——?),今漢濱區河西鎮汪家台村,八岔戲班班主,著名演員。(以上均為八岔戲名藝人劉聰成口述提供)

已知第二代:

趙開恩,男,清?宣統末(?——?),二棚子班班主,今恆口鎮白魚村,八岔戲旦角演員。

劉道聰,男,民國初(?——?),今恆口鎮河南村人,八岔戲班主。

劉聰成(1910—1979),男(綽號:狗旦子,又稱劉忠誠)。漢濱區張灘鎮人。民國15年(1926)拜著名旦角藝人李天喜為師。學唱旦角。

汪元鰲,男,民國初(?——1985),今漢濱區河西鎮汪台村橋娃班旦角演員。

劉建民(1915——),男,今漢濱區石梯鄉人,八岔戲班班主,生角演員。

余德業(1900——1985),男,漢濱區五里鎮余家山人,師從多人,余家班班主。

已知第三代:黃賢明(1934-——),女,今漢濱區城關人,專業漢調二簧演員。曾拜八岔戲藝人劉聰成為師,學習《站花牆》演出獲得成功,使該戲成為八岔戲經典保留劇目。

龔尚武(1936——),男,今漢陰縣城關人,專業漢調二簧演員。新中國成立初拜劉忠誠學習八岔戲生角,代表劇目為《站花牆》生角楊二舍。

王賢珠(1941——),女,今漢濱區城關人,原漢調二簧專業演員。 1956年師從劉聰成學習旦角。

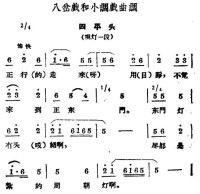

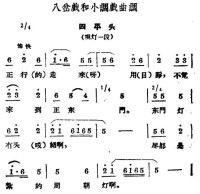

八岔戲曲譜

胡自慶(1938——),男,今漢濱區張灘鎮人,原漢調二簧演員。 1956年師從劉聰成學習《吳三寶游春》中的小生。

王治英(1940——),女,今漢濱城區東關人,原漢調二簧演員。 1956年師從劉聰成飾演《吳三寶游春》劇中的趙翠花。

錢康年(1941——),女,今漢濱城區西關人,原漢調二簧演員。 1956年拜師劉聰成,習《吳三寶游春》中丑旦。

江樹業(1941——),男,今漢濱區大同鎮人,原安康漢劇團作曲。 1956年先後拜劉聰成、張復成、趙德才為師。研究八岔戲多年。

唐繼德(1936——),男,大學文化,今漢濱區恆口鎮唐家灣村人,教師。上世紀50年代,先後師從李志連、張廣明學唱八岔戲,現為恆口鎮業餘劇團團長,生角演員。口鎮業餘劇團團長,生角演員。

已知第四代:

顧 銘(1944——),男,今漢濱區雙龍人,漢調二簧演員。長期研習八岔戲演唱,飾演的《新吳三寶游春》的吳三寶,獲省獎勵,嗓音宏亮韻味醇真。

閆昌信(1948——),男,今恆口鎮慶豐村人,自幼師從其父學習八岔戲丑角技藝。

李隆茂(1948——),男,今漢濱區建民鎮人,師從多人。習八岔戲生、醜行。現為八岔班班主。

已知第五代:

陳厚全(1952——),女,今恆口鎮永豐村人,先後師從張廣明等多人。現為八岔戲旦行知名藝人。

富興家(1950——),男,今恆口鎮恆河村人,習演八岔戲丑角,師從多人。

陳紅霞(1952——),女,今漢濱城區人,漢調二簧演員。上世紀 90年代飾演八岔戲《新吳三寶游春》丑婆王媽獲省獎勵。

李 明(1955——),女,今漢濱區城關人,漢調二簧演員。上世紀 90年代飾演八岔戲《新吳三寶游春》中的趙翠花獲省級獎勵。

朱俊善(1946——),男(又名朱三寶),今漢濱區五里鎮人,師從多人,多才多藝。習八岔戲生、醜行。現為五里朱三寶鼓樂、八岔戲班主。

已知第六代:

魏長安(1975——),男,今旬陽蜀河鎮人,漢調二簧演員。在重排八岔戲《站花牆》中飾演小生楊遇春。

吳 河(1977——),女,今漢濱城關人,漢調二簧演員,飾演重排八岔戲《站花牆》中的小姐趙美蓉。

已知第七代:

馮尚麗(1987——),女,今漢濱區壩河鄉人,漢調二簧班學員,習演重排八岔戲《站花牆》中小姐王美蓉。

黃 悅(1987——),男,今漢濱區西城人,漢調二簧班學員,習演重排八岔戲《站花牆》中小生楊二舍。

1、儘管目前仍有一些半職業八岔班社活動,但均處於自生自滅狀態。現存藝人演唱八岔戲環境、空間有限,多是興之所至演唱幾折(段),衰微之勢日漸加劇。

2、八岔戲目前已無相當造詣的藝人擔綱。專業團體也無施教安排,搞過八岔戲採錄整理、研究的專業人員本來稀少,加之年事已高,也有斷代之慮。

3、一些已基本完稿的八岔戲資料因為經費問題,遲遲難以付梓問世,恐有散佚可能。

目前已投入資金情況:

上世紀八十年代初,地方政府投入資金1萬元,組織幹部、專家深入農村將流傳民間的唱詞、唱腔、劇目等整理成冊,並組織、輔導民間八岔戲班社5個,促進了八岔戲藝術的發展。

八十年代中期,政府再次投入資金,對安康八岔戲的流傳地域進行大面積調查,並對著名班社、藝人進行採訪和錄音,把八岔戲在我區的起源和流傳的整個狀況進行整理、研究。

九十年代,上級下文由安康漢劇團再次排練八岔戲,並投入資金2萬元,對傳統戲《吳三寶游春》進行新編、排演。

2006年,安康漢劇團投入資金1.5萬元,再次排練八岔戲的代表性劇目《站花牆》、《王婆罵雞》,將參加安康市舉辦的民間藝術匯演。

一、主要保護內容

為保護漢濱區的八岔戲,使這一民間藝術能在漢濱區這塊土地上傳承下去,特制定了十年保護計劃。此計劃由區文廣局非物質文化遺產保護領導小組負責管理、組織實施,由漢濱區文化館負責具體落實,保護計劃要點如下:

(一)靜態保護

1、在現有的基礎上,進一步全面深入細緻的開展普查工作,徹底摸清八岔戲的歷史沿革,區域分佈的範圍及其劇目、唱詞、曲調、樂隊以及演出所產生的社會價值等全部狀況,並將普查所獲資料進行整理、歸類,並建檔。

2、建立專人管理的八岔戲資源庫和資料檔案室,成立專家組成的八岔研究中心,深入開展理論研究工作,在抓好八岔戲基礎理論工作研究的同時,切實抓好經數年發展、演變后創新體系的研究,並及時將這些研究成果以音、像、影、文字等多種形式予以出版、推介。

3、廣泛發動群眾,增強全區人民的保護意識,對“八岔戲”中歌唱與伴奏部分進行收集,特別是對原生態的劇目、音樂進行徵集,並以多種形式將實物、圖片、照片及音像資料進行複製后展示。

(二)動態保護

1、建立八岔生態保護區,成立八岔保護專家論證組,建立覆蓋全區的八岔活動網。

2、發動群眾文化工作單位,以及專業劇團,對八岔戲新一代從業人員以訓練班形式進行培訓,以便把原有資料及新搜集整理的內容以授課方式進行傳授,讓他們全面掌握劇種,力爭多培養出一些藝術骨幹。

3、成立漢濱區民間文藝家協會,全方位團結全區的民間藝人,把生活貧困的民間藝人納入“低保”範圍,對年齡在75歲以上的民間老藝人辦理髮放“壽星證”,使其在政策允許的範圍內享受各項福利待遇和優惠政策。

4、規劃建設漢濱區八岔戲民俗展覽館基礎保護設施,對八岔戲的相關資料及實物妥善收藏、保存和展示。

5、結合城鄉區域群眾的紅白喜事,配合農村的節令廣泛開展演出活動;同時,每年不定期的送八岔戲進社區、進廠礦、進學校、進廣大農村院落、進機關、進企業、進軍營進行表演,以靈活多樣的經營方式讓廣大群眾參與進來。

6、將八岔戲納入區委、區政府每年舉行的民間藝術節(已連續舉辦了七屆)進行展演、評獎。並結合“中國安康漢水龍舟文化節”、“黃洋河之春”、“漢江之夏”、“香溪洞之秋”,以及恆口“桃花節”、“油菜花節”等一系列大小地方民俗旅遊節日,把其作為這些活動的保留節目,給八岔戲充分的展演機會和空間,讓其真正成為人民群眾喜聞樂見的藝術形式。同時,擬定在2008年度舉辦安康八岔戲調演大賽。

7、組織八岔戲藝人到相鄰的省市做專題推介演出,大範圍的對其進行宣傳,提高我區八岔戲的知名度。

二、已採取的保護措施

1、上世紀八十年代初,在編輯《安康民間藝術十大集成》和戲劇志時對八岔戲流傳的地域進行大面積的調查,並對著名班社、藝人進行採訪和錄音,從而明晰了八岔戲的起源和流傳的狀況。同時對八岔戲的音樂也進行了錄音、記譜,並整理成卷,現已列為我省《八岔戲音樂集成》的重要卷本。

2、1999年,政府要求安康漢劇團再次排練八岔戲,並對傳統戲《吳三寶游春》進行新編,利用八岔戲原生態音樂進行排演。該劇參加了陝西省舉辦的“慶祝新中國成立50周年匯演”,在劇目改編、演出、導演、音樂、表演幾方面均獲一、二等獎。

3、2004年3月,區政府決定將每年的“黃洋河之春”、“漢江之夏”、“香溪洞之秋”、“元宵燈節”等四項大的群眾文化活動,重點確定為民間藝術的展示推介活動,同時在各大旅遊推介活動及重大節慶中,都組織八岔戲專場,把這一民間藝術做為活動的重要藝術品牌來打造。

4、我區主管單位多次派遣群文幹部和專業劇團人員到各班社從劇目、音樂、表演等方面進行輔導。

5、由文化部門牽頭,組織班社進社區、廣場等,對這一民間藝術進行普及、宣傳、推廣。

6、2006年成立漢濱區民間藝術家協會,將散落於民間的班社登記造冊,進行規範管理,並擬對現有的藝人授予不同層次的藝術家稱號。關心老藝人的生活,結合實際,把生活困難的老藝人納入社會低保,對已享受低保待遇的逐年提高其低保標準。

7、2006年,區政府要求安康漢劇團再次排練八岔戲的代表劇目《站花牆》,參加安康市舉辦的民間藝術匯演。

8、近年來,為了不斷弘揚、發展這一瀕危的地方民間藝術,我區老一輩藝術家、老藝人不斷發掘本土人才,採用不同方式,對現有人員進行技藝傳授並在保持原有藝術精華的基礎上,不斷對這一古老藝術進行深化、提高、創新,在唱腔上不斷改進、完善,大大增加了八岔戲表演的觀賞性。

三、十年保護目標

圍繞建設生態型文化旅遊城市的奮鬥目標,通過開展非物質文化遺產保護工作,使八岔戲這一民間文化藝術得到有效保護和傳承,使其具備市場條件可以進行適當適度開發,建立起比較完善的民間文化保護開發制度和保護開發體系,在全社會形成自覺保護非物質文化遺產的意識,基本實現民間文化開發工作的科學化、規範化、網路化、法制化,全面促進我區文化事業和文化產業的發展。

四、五年保護工作計劃

2007年保護措施:全面搜集普查資料、成果,編寫相關適用的培訓教材,建立6鎮(建民、五里、恆口、瀛湖、張灘、大同)為八岔戲文化生態旅遊保護重點區域,成立八岔戲保護工作領導小組和專家論證組,建立覆蓋全區的安康道情活動網。預期目標:整理、完善普查資料,並組織相關老藝人和專家對其普查結果進行系統複核,確認並建檔(包括文字檔案、電子文本、音像光碟等)。

2008年保護措施:①完成普查資料成果結集出版工作,組織專家小組編寫教材。②培養傳承人,發展演員,對其進行理論及技藝的全方位系統培訓,並組織開展演出活動。預期目標:①開展命名、保護、普及、培訓工作:扶持民間八岔戲班社8個。②在保護人才的同時,進一步加大培養、發現傳承人才的工作力度和對八岔戲原生態的保護力度。③擬定本年度舉辦一次八岔戲調演大賽。

2009年保護措施:①繼續充實壯大漢濱區民間文藝家協會,在政策允許、條件成熟的前提下給予民間藝人關懷、扶持。②繼續搞好研究工作,為出版相關書刊做前期準備。③加大劇本創作力度,在鞏固原有成果(如《吳三寶游春》)的前提下,力爭再出佳作,再創佳績。預期目標:①在有效政策支持下,發放貧困老藝人一定的生活補助。②力爭多創作出的劇本,籌備並舉辦一場高質量的八岔戲專場演出。

2010年保護措施:①組織專業人員對八岔戲再度進行深入研究。②全面總結試點工作。③確認一批專業過硬的傳承人,協助專家和老一代八岔戲藝人編印、出版《安康八岔戲大全》。④頒布鄉村保護機制。預期目標:①被命名鄉鎮的保護工作走上制度化、規範化。②將撰寫、編印、出版的各類八岔戲書刊結集彙編,並在省內處乃至全國範圍內進行推介、宣傳。

2011年保護措施:①完善各級保護組織。②將八岔戲作為一種文化資產進行開發,並培養一定的市場環境,使其社會效益與經濟效益有效結合,形成良性循環。預期目標:①參加全國、全省賽事活動,力爭走出國門。②形成相應產業,保證良性發展,逐漸繁榮。

五、五年主要保障措施

1、首批確定6鎮(建民、五里、恆口、瀛湖、張灘、大同)為八岔戲文化生態旅遊重點保護區域,成立保護工作領導小組及專家論證組。

2、規劃建設漢濱區八岔戲民俗展覽館等基礎設施,對其相關資料及實物妥善保存並展示。

3、成立專項研究小組編寫八岔戲教材,培養傳承人,發展演員。

4、全面總結試點工作,組織班、社、團、隊進行調演。

5、編印、出版漢濱區《安康八岔戲大全》。

6、加大劇本創作力度,在鞏固原有成果的前提下,改編舊劇本並創作一批新八岔戲劇本,籌備並舉辦高質量的八岔戲專場演出。

7、將業餘團隊進行全麵包裝,形成產業,使其逐步成為漢濱區的藝術發展實體。

六、建立機制

1、建立健全工作機制。成立漢濱區八岔戲保護工作領導小組(由區文廣局分管副局長任組長)和八岔戲專家論證組。以文化戰略上“定向”,發展藍圖中“定位”,工作決策中“定項”,領導班子內“定人”,幹部職責上“定責”,資金投入上“定額”為主要內容的領導制度建設機制。

2、建立專項資金。適度進行市場運作,廣泛招商引資發展該項產業;漢濱區每年拿出2萬元,被命名保護的鄉、鎮每年各籌資1萬元以上的保護經費。

3、建立教育培訓機制,每年培訓不少於兩次;設立培訓教材編寫組,負責培訓、輔導工作。

4、建立原汁原味的原生態保護與不斷提高技藝、發展創新、協調發展相結合的動態保護機制。

5、提請地方人大常委會出台《民間藝術保護決議》。

6、建立現有班社和新建班社成員與專家學者步調一致、互動互補的人才隊伍建設機制。

7、以產業實體為依託,建立藝術市場運營機制。

七、經費預算及依據說明

依漢濱區現行財政體制,由區政府直接將保護經費列入財政預算,區人大常委會審議通過後實施。

全區命名保護的6個鄉、鎮,各預算保護經費1—2萬元以上,共需10萬元。