明代三才子

明代三才子

明代三才子,是明朝楊慎、解縉及徐渭三人通稱。楊慎,是明代文學家,明代三才子之首。解縉,字大紳,又字縉紳,號春雨,出生於書香門第。徐渭,初字文清,改字文長,號天池山人。

明代三才子沒有唐伯虎

明代三才子分別是,楊慎、解縉、徐渭。

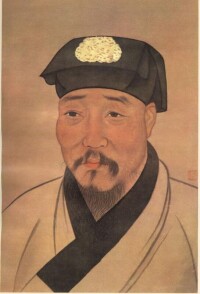

楊慎塑像

楊慎存詩約2300首,所寫的內容極為廣泛。因他居滇30餘年,所以"思鄉"、"懷歸"之詩,所佔比重很大。他在被謫滇時,妻子黃娥伴送到江陵話別,所作的《江陵別內》表現別情思緒,深摯凄婉。《宿金沙江》描寫往返川滇途中的感慨:"豈意飄零瘴海頭,嘉陵回首轉悠悠,江聲月色那堪說,腸斷金沙萬里樓。"以今昔行旅思情相對,襯出離愁的痛苦。他臨終前所作《六月十四日病中感懷》詩:"七十餘生已白頭,明明律例許歸休。歸休已作巴江叟,重到翻為滇海囚。"敘述自己因病歸蜀,途中卻被追回的憾恨,深為感人。

他也有一些詩作表現了對人民疾苦的關懷。《海口行》及《后海口行》揭露豪紳地主勾結地方官吏,借疏海口占田肥私。他在詩中指出,"疏浚海口銀十萬,委官歡喜海夫怨",並呼籲"安得仁人罷此宴,億兆歌舞如更生"。他在《觀刈稻紀諺》中托老農之語,說"樂土寧無詠,豐年亦有歌。惟愁軍餉急,松茂正干戈"。表現了農民遇豐年,卻因軍餉賦斂沉重而仍然不得溫飽的貧苦生活。其他如《寶井篇》、《滇池涸》等,也是此類作品。

楊慎的寫景詩也不少。他敘寫雲南風光,描繪祖國山河,頗有特色。《海風行》寫了下關的風:"蒼山峽束滄江口,天梁中斷晴雷吼。中有不斷之長風,衝破動林沙石走。咫尺顛崖迥不分,征馬長嘶客低首。"氣勢雄偉,有雷霆萬鈞之力。而《龍關歌》:"雙洱煙波似五津,漁燈點點水粼粼。月中對影遙傳酒,樹里聞歌不見人。"寫洱海夜色,漁舟燈火,月映水波,細膩清新。此外,楊慎又有描述、歌頌歷史英雄、忠臣義士以至耕夫樵叟的詩,其中也不乏佳作。

(公元1369一1415年),字大紳,又字縉紳,號春雨,又號喜易,洪武二年十一月初七日(公元1369年12月6日)出生在育水鑒湖(今吉水縣文峰鎮)的一個書香門第之家。洪武進士,官至翰林學士。祖父解子元,元至正五年(公元1345年)進士,授安福州判宮,遷太史院校書郎,除承務部、東莞縣尹,在元末戰亂中死於亂兵;父親解開,二魁胃監,五知貢舉,以父死節贈官參知政事不拜,明初授以官又不受,一心從事著述、辦學,培養人才;母親高妙瑩,不但賢良淑慧,而且通書史,善小楷,曉音律。

解縉生長在這樣的家庭,從小就受到良好的教育。傳說他自幼穎敏絕倫,其母畫地為字,於褪概中教之,一見不忘。5歲時,父教之書,應口成誦;7歲能屬文,賦詩有老成語;10歲,日涌數千言,終身不忘;12歲,盡讀《四書》、《五經》,貫穿其義理。洪武二十年(公元1387年)參加江西鄉試,名列榜首(解元);次年,會試第七,廷試與兄綸、妹夫黃金華同登進士第。選為庶吉士,讀中秘書。明成祖時,人直文淵閣,進翰林學士,參與機務,后又兼右春坊大學士,一時詔令製作,皆出其手。

徐渭畫像

他在詩文中熱情地歌頌了抗倭愛國的英雄,曾為胡宗憲草《獻白鹿表》,得到明世宗的極大賞識。本以為能施展抱負,但後來 胡宗憲被彈劾為嚴嵩同黨,被逮自殺,徐渭深受刺激,一度發狂,精神失常,蓄意自殺,竟然先後九次自殺,自殺方式聽之令人毛骨悚然,用利斧擊破頭顱,“血流被面,頭骨皆折,揉之有聲”,又曾“以利錐錐入兩耳,深入寸許,竟不得死”。還懷疑其繼室張氏不貞,居然殺死張氏,因之下獄,度過七年牢獄生活。後為好友張元忭(明翰林修撰)營救出獄。出獄后已53歲,這時他才真正拋開仕途,四處遊歷,開始著書立說,寫詩作畫。晚年更是潦倒不堪,窮困交加。常“忍飢月下獨徘徊”,杜門謝客,其中只在張元汴去世時,去張家弔唁以外,幾乎閉門不出,最後在“幾間東倒西歪屋,一個南腔北調人”的境遇中結束了一生。死前身邊唯有一狗與之相伴,床上連一鋪席子都沒有,凄凄慘慘。命運的困蹇更激發了他的抑鬱之氣,加上天生不羈的藝術秉性,“放浪麴櫱,恣情山水”,一泄自己內心的情感,悲劇的一生造就了藝術的奇人。