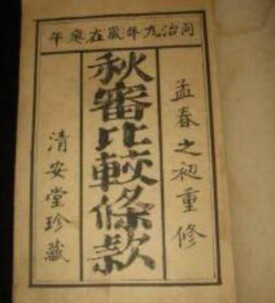

秋審

秋審

秋審是清朝的一種審判制度,從明朝發展而來。明朝的朝審制度被清朝繼承后,又有了發展變化。清朝將朝審發展為兩種,即朝審和秋審,但這兩種審判方式形式基本相同,只是審判的對象有區別。

秋審的對象是複審各省上報的被處以死刑的囚犯,而朝審則是複審刑部在押的死刑犯。審判官的組成是相同的,都是中央各部院的長官。朝審和秋審的區別還在於時間上,朝審要早一些。

明代的朝審制度最初確立時並未推廣全國,后至嘉靖年間開始向全國推廣。清朝繼承此制后又有了發展變化。清朝將朝審發展為兩種,即朝審和秋審,但這兩種審判方式形式基本相同,只是審判的對象有區別:秋審的對象是複審各省上報的死刑犯,而朝審則是複審刑部在押的死刑犯。審判官員的組成都是相同的,都是中央各部院的長官。朝審和秋審的區別還在於時間上,朝審要比秋審早一些。因為秋審和朝審都在秋季舉行,因此明代有時也將朝審泛稱為秋審。從清朝開始秋審只特指對地方上報死刑案件的複核。

秋審 qiūshěn

代複審死刑案件的一種制度。因於秋季舉行,故稱。清 制,各省於每年四月,對判處死刑尚未執行的案犯,再行審議,分為“情實”、“緩決”、“可矜”、“可疑”、“留養承祀”五類,報送刑部。秋八月,刑部會同大理寺等,對上述原判死刑的四類案件集中審核,提出意見,最後奏請皇帝裁決。《清史稿·穆宗紀二》:“諭停本年秋審,朝審勾決。”

例:余經秋審。——清· 方苞《獄中雜記》

經秋審入矜疑。

秋審最主要的目的是加強了中央集權,將人犯的生殺大權集中到中央政府乃至皇帝本人。其次,秋審也是一種皇權的表現形式,通過最高級別的會審和皇帝親自勾決等儀式,體現了皇權的至上性,大大加強了皇權的威嚴。再次,秋審體現了對死刑的重視,因為人死不可復生,判決的正確與否直接影響到朝廷和皇帝的威信。

關於秋審的作用,應當辯證的分析。首先,由於死刑判決的嚴肅性和死刑的不可逆性,皇帝必定會很重視,甚至必要時親自審理個別案件,以防出現冤案;其次,由於皇帝的重視,地方上的死刑判決也會相對慎重一些,畢竟如果出現冤案而被皇帝或中央政府發現,可能會導致主審官員受到處分;再次,由中央政府乃至皇帝的親自把關,可以統一全國死刑的適用標準,從量刑上做到相對的公平。

但是也不能對秋審做過高的評價。首先,從量刑上來說,死刑的適用標準往往取決於當時的社會形勢,如果是治安混亂時期,亂世往往用重典,可能造成一些罪不至死的人被判了死刑;如果太平時期,有時為了體現皇帝的仁慈,判決可能會法外從輕,使得作惡多端得不到應有的懲罰。其次,從複核的程序上來說,秋審基本上都是依據各地上報的書面材料進行複核,案犯很難對書面材料的內容提出質證,而書面材料本身可能就是虛假的。

即便是京師地區的秋審,雖然會提審犯人,但是各種關節錯綜複雜,案件的判決會受很多因素干擾,很多時候皇帝是被蒙蔽的。而且按照慣例,一般在數日內就要複核完所有的案件,其複核的質量可想而知。此外,由於各種腐敗原因,秋審的黑幕是很多的,從各種筆記如清代文人方苞的《獄中雜記》,和著名的楊乃武與小白菜的冤案中就可見一斑了。總得來說,秋審基本上只是一種皇權至上的形式而已,受冤枉的人能夠通過秋審洗冤的幾率是很小的。

秋審和朝審號稱一代“秋讞大典”,專門以死刑監候(斬監候、絞監候)案件為審錄對象,是清朝死刑覆核制度的重要組成部分。每年大量的死刑監候犯人經過秋審和朝審,獲得進一步的處理結果。所有的結果,“各別於情,以通其類”。據《光緒會典》載,“凡秋審之別有四,曰情實,曰緩決,曰可矜,曰留養承祀”,此乃當時之通說。

乾隆中葉,阮葵生所撰《秋讞志稿》堪為清代第一部詳細介紹清代秋審和朝審制度沿革的書籍。由於阮氏身為刑部郎中,精於刑名之學,該書自成書後,不脛而走,在當時影響很大。該書記載秋審和朝審的結果較為詳細:“秋審之類凡五,一情實,二緩決,三可矜,四留養,五承祀,各別其情以於類。按國初分情真應決為一項,緩決為一項,可矜可疑為一項,矜者減等,疑者覆問。

雍正三年間,改情實、緩決、可矜三項”。可見,清朝秋審和朝審結果的分類並非一成不變,而是經過幾次變化。以此材料為根據,大致可分三個階段:其一,從順治十年恢復朝審至雍正三年以前,分情真應決、緩決、可矜可疑三類;其二,雍正三年後,分情實、緩決、可矜三類;其三,乾隆年間,復改作情實、緩決、可矜、留養、承祀五類。

結合《光緒會典》和《秋讞志稿》兩書的記載,則清代秋審和朝審結果的分類至少有了三種說法,即三類說(情真應決、緩決、可矜可疑,或情實、緩決、可矜)、四類說(情實、緩決、可矜、留養承祀)和五類說(情實、緩決、可矜、留養、承祀)。而在這三種說法之下,還有更為細緻的處理方式。清末律學名彥吉同鈞指出:“情實之中又分數種辦法,有情實即勾決者,如命盜案中情傷俱重之類是也;情實聲請免勾者,如命盜案中情有可原之類是也;又有名為情實,非從嚴聲敘,向來不予勾決者,如官犯及服制各犯是也。

至於緩決之中,又有一次即准減等者,有三次后逢恩始減等者。而查辦減等,又有減軍、減流之分”。然則,清代秋審和朝審結果在司法實踐中的分類,比現今通行的說法要複雜得多。其實,在每年的秋審和朝審過程中,以及在此過程之前後,皆有若干情況沒有在《大清會典》中被完整記載,而有些特殊的情況甚至就沒有支字談到。本文的寫作,即在於對清代秋審和朝審的司法結果作進一步的考察,尤其揭示這一司法實踐鮮為人知的某些方面。首先,還是將主要的幾種情況分別敘述。

秋審開始執行於順治十五年,即1658年,首先要求各省的督撫將自己省內所有被判處斬和斬監候(相當於現代的死緩)案件和布政使、按察史會通複審,分別提出四種處理意見:

(1)情實。罪情屬實,罪名恰當,奏請執行死刑。

(2)緩決。案情雖然屬實,但危害性不大者,可減為流三千里,或減發煙瘴極邊充軍,或再押監候辦。

(3)可矜。案情屬實,但有可矜或可疑之處,可免死刑,一般減為徒、流。

(4)可疑。指案情尚未完全明了的,則駁回原省再審。

(5)留養承祀。案情屬實、罪名恰當,但有親老單丁情形,合乎申請留養者,按留養案奏請皇帝裁決。

然後將有關案件的情況匯總報送刑部,而囚犯則集中到省城關押。在每年的八月,中央各部院長官會審后,提出處理意見,報皇帝審批。如果確認了情實,到秋後就要處決。緩決如果連續了三次,就可以免死罪,減輕發落。如果是可矜,也可以免死減等發落。可疑的則退回各省重新審理。在雍正時期,還增加了一種叫做“留養承祀”的減輕發落的方式:如果死囚犯是獨生子,如果處死其父母和祖父母就無人供養、送終,經過皇帝批准,改判重杖一頓再枷號示眾三個月,免掉了死罪。但是這種“留養承祀”在實際情況中較為罕見。

原為“情真”,即情真罪當之意。乃在雍正朝為避皇帝的名諱,將“情真”改為“情實”。一字雖改,而意思不變。《秋讞輯要》擇要列舉了在秋、朝審中應該擬以情實的二十八種情況,如下:謀殺,故殺,侵盜錢糧,枉法贓,開棺見屍,羞憤自盡,賄買頂凶,匿名揭帖,光棍為從(有分別),強盜為首,強姦已成,奪犯傷差(有分別),聚眾械鬥,私鹽竊盜,拒捕殺人,偽造印信(有分別),詐假官,誣良為盜、逼斃人命(有分別),捕役私拷嚇詐、非刑致斃人命,監候不應矜減人犯越獄,因奸盜威逼人致死,竊盜衙署贓至滿貫,仆竊主財滿貫(有分別),偷盜蒙古馬牛十匹以上,私鑄錢十千以上,左道惑人,滿洲殺死滿洲,及各項由立決改為監候人犯。而如吉同鈞所言,在每年秋審和朝審之後,情實又分予勾、未予勾兩種。

予勾者,當年即要執行死刑。而未予勾之死刑犯命運則有所不同,至少要等到次年秋審或朝審才能有結果。而有些時候,“不予勾”也有慣常的規律。根據大清律例規定,“官犯俟十次免勾之後,服制、常犯俟兩次免勾之後,大學士會同刑部堂官將人犯招冊復加詳勘,其有實在情節可寬者,摘敘案情,確加看語,請旨改入緩決”。據乾隆皇帝自己講,“夫金刃殺人,所以令入情實者,原以此等人犯彼此逞忿,輒用金刃殺人,不可不嚴行懲儆。至其中情罪稍有可原者,勾到時原可不致予勾,此等人犯經十次秋審,便可入於緩決。各該犯久坐囹圄,可抑其強悍之氣,使眾人亦知所儆惕”。對於“強姦未成、本婦因調戲而羞憤自盡”之案,“既經一次免勾之後,下年即可改為緩決”。雖擬情實而不與勾,湊足“免勾”年數即可改緩,實際已與緩決無異,連皇帝自己也不得不承認這一點。

死刑監候犯人在秋審或朝審中如果得到緩決的處理,該算是一件幸運的事。多數死刑監候犯人在經歷幾次緩決后即可請旨減等發落,少數者可能要捱上十幾、甚至二十幾年才能得到減等,而更少者雖經若干次減等,而在某一年也可能由緩決改為情實予勾,命喪黃泉。

嘉慶年間王有孚的《秋審指掌》記載了若干當時秋審和朝審擬緩的情況,如下:毆因奪贓,死系罪人;扎由頂撞,死系悍妻;毆由義憤,死系圖奸罪人;釁起索欠,扎由情急;死者強乞逞凶,扎由先被按毆;傷由誤中,死出不虞;棒由奪獲,死系理曲;毆由還抵,死非徒手;釁起護父,傷系他物;毆因辱詈,傷非致命,死越旬余;趨勸被毆扎情急;理直被罵,一傷適斃;釁起疑奸,殺由潑罵;傷非金刃,死系姦淫;死者逞凶肇釁,傷由自碰刀尖;死雖緦麻服兄,但被毆回擲,傷止一處,情非逞凶;鼠竊贓未至五百兩;強姦刃傷本婦傷輕平復,婦未姦汙,情稍可原;竊賊拒由圖脫,刀劃一傷,尚無護贓格鬥;受傷格毆,械繫奪獲;先被刀扎,情急抵砍;理直扭論,死由失跌;情切救父,攔抵一傷適斃;擲由被追,死由傷潰;死系不順之妻,殺由先被詈毆。然而,緩決減等的處理方式是逐漸成熟的。

到了乾隆四十七年(1782)“查辦秋朝審緩決三次以上人犯條款”出現,使緩決減等有了比較定準的依據。沈家本遺著《敘雪堂故事》中記載頗為詳細。如規定緩決三次以上准減流者有:“鬥毆,共毆,擅殺罪人,毆妻致死,姦夫擬抵,奴婢毆死良人,毆死本宗、外姻卑幼,毆死兄弟妻,姦婦不知情,毆死妻前夫子女,受賄頂凶,背夫逃走,良人毆死他人奴婢,毆死夫妾,羞憤自盡,毆死功服僱工,威力主使制縛致死,比照大逆緣坐之伯叔減流、其祖父釋放”等18項,其後又有三次以上減流近邊者5項,邊遠者4項,極邊四千里者6項,伊犁、烏魯木齊等處2項,黑龍江等處11項,合前項共計46項條款。除此以外,該條款又規定緩決三次以上不準減者32項,如圖財強嫁、因奸謀殺本夫、謀叛未成、減等人犯復犯死罪,奸職官妻、枉法贓、監候待質、威逼期親尊長致死等等,皆情罪重大者。這78項條款,在每年的秋審和朝審過程中具有一定的指導作用。

對於秋審和朝審入於緩決者,《大清律例》規定:“舊事緩決人犯,摘敘簡明略節,依此匯為一本具題,俱不必敘入問供,以省繁冗。至九卿會審時,……其舊事已入緩決者,不必重複備冊,分送會審,止於會審時逐一唱名。進呈秋審本內,亦開列起數、名數具題”。此為乾隆三十四年(1768)所定例文,而由於乾隆四十七年“緩決三次人犯減等條款”出現,後來“前擬情實、后改緩決,前擬緩決、后改可矜”者漸漸減少,及至清末,歷官西曹的薛允升記述道:“從前間或有之,近則絕無此事矣”。緩決人犯的處理,日趨程式化了。

即有情可原之意,在清代司法文書中常常矜減並稱,言外之意,可矜者即可減等發落。《秋審指掌》同樣列舉了幾種“可矜”的條件,如“死系圖奸罪人,拘捕有據”、“一傷適斃,死系不孝之妻”、“釁起戲謔,傷由適中,並無爭鬥情形”。死刑監候犯如果能被歸為可矜一類,則通往陰曹地府的大門就向他們暫時關閉了,在這些人面前的將是一條活路。而真正把他們從牢獄中拯救出來的並不完全靠皇帝的仁慈,更主要在於案情要“有一線可原”。清朝皇帝在秋審和朝審過程中不斷強調“凡有一線可原,即予減等發落”,說來簡單,其實不免要在每一件死刑監候(包括立決)案件上頗費斟酌。然而,究竟什麼是“一線可原”?可以說,當時任何人,包括皇帝在內,根本就沒有固定的標準,更沒有像“緩決三次人犯減等條款”的類似規定出現。

今人的理解也只能從一個個案例中去體會。下舉一例,乾隆五十二年(1787)九月的一天,乾隆皇帝接到刑部具題四川省秋審案件的題本。待他“逐案詳加披閱”,發現其中“絞婦杜氏因奸好之僧元凈揢死伊夫梁大潮”一案有“一線可原”。案情大致是這樣的:“元凈因奸敗露,將梁大潮揢傷斃命。杜氏見梁大潮揢斃,即行哭喊,被元凈用言嚇禁,回家隱忍並不告知屍父”。乾隆皇帝認為:“此案杜氏因奸起釁,致伊夫被元凈揢死,又懼恐嚇,隱忍不言,覈其情節,本無可寬。但杜氏見伊夫被元凈揢斃,即行哭喊,有不忍致死伊夫之心,尚有一線可原”。根據《大清律例》“殺死姦夫律”律文規定:“若姦夫自殺其夫者,姦婦雖不知情,絞(監候)”。

而乾隆四十二年新纂例文同時規定:“凡姦夫自殺其夫,姦婦雖不知情,而當時喊救與事後即行首告,將姦夫指拿到官,尚有不忍致死其夫之心者,仍照本律定擬。該督撫於疏內聲明,法司核擬時夾簽請旨”。薛允升案語道:“伊夫之被殺,實由伊與人通姦所致,雖不知情,律亦擬絞,嚴之至也。例改從寬典,雖系衡情辦理,惟一經夾簽,即可免死減等,則所得流罪應照律收贖”。此處雖律與律不甚相符,但又根據“斷罪依新頒律”中乾隆五年(1739)新增“小注”:“若例應輕者,照新例遵行”,因此,杜氏應從寬典,減等收贖,這是可以肯定的了。此案中杜氏以一柔弱婦女,看見親夫被姦夫無情揢死,“即行哭喊”,是懼怕?是悔過?還是其他什麼?但不管是什麼,總因這一聲哭喊,喊出了一線生機,喊出了一條生路。

“犯罪存留養親乃國家法外之仁,其在年逾七十老人,桑榆暮景,朝不慮夕,而篤疾、廢疾者,舉動為難,卧床待斃,倘侍養無人,就衰垂死,舉目凄涼,煢獨情形,誠堪憫惜,緣設留養一門。所以矜恤罪人之親,以廣孝治也”。在《大清律例·名例律》中,因襲唐律和明律,將“留養承祀”列為專條,並做了比較全面的規定。康熙四十五年《大清律例朱注廣匯全書》記載是這樣的:“(此條乃法中之恩)凡死罪,非常赦所不原者,而祖父母、父母老疾應侍(中,再)家無以次成丁(即與孤子無異)者有司推問明白,開具所犯罪名並應侍緣由奏聞,取自上裁”。並加朱註:“此條優及其親”,意即對“親親”關係的維護。引文明白指出了死刑犯存留養親的條件:(1)非常赦所不原;(2)祖父母、父母老疾應侍;(3)家無次丁,只有這樣三個條件同時具備,有司方能在推問明白后,開具所犯罪名並應侍緣由,奏聞請旨,最後由皇帝來決定。《大清律例》規定:“凡人命案件於相驗時,即將兇犯之親有無老疾,該犯是否獨子,訊證明確,一併詳報”。

留養又可分兩種:(1)隨案聲請,“定案時,系戲殺及誤殺、秋審緩決一次例准減等之案,並擅殺、斗殺情輕及救親情切、傷止一二處各犯,核其情節,秋審時應入可矜者,如有祖父母、父母老疾應侍及孀婦獨子、伊母守節二十年者,或到案時,非例應留養之人,迨成招時,其祖父母、父母已成老疾,兄弟、子侄死亡者,該督撫查明各結聲明具題,法司隨案核覆,聲請留養”;(2)秋審和朝審時核辦,“秋審並非應入可矜,並誤殺緩決一次,例不準減等者,該督撫於定案時,止將應侍緣由聲明,不必分別‘應准’、‘不應准’字樣,統俟秋審時取結報部,刑部會同九卿核定,入於另冊進呈,恭候欽定。……朝審案件一體遵行”。據薛允升的考證,康熙年間,秋審原為實、緩、矜疑而設,與留養並無干涉,經雍、乾兩朝留養始入秋審和朝審。“以秋審應入可矜及例應一次減等者,俱准隨案聲請留養。余俱於秋審時取結,分別辦理”。可見,留養作為秋審和朝審對於死刑監候犯的一種處理結果,其出現晚於其他三種。另外,從“秋審應入可矜及例應一次減等者,俱准隨案聲請留養”這一點來看,迨其出現之時,清代的秋、朝審制度已經趨於成熟和完善,不然就不會預先分辨出“秋審應入可矜及例應一次減等者”。

此處仍要強調的是,清律對存留養親條款的適用一般都要斟酌具體情況,也具有相當衡平、對等之觀念,並非不分事實,一概留養。如“殺人之犯,有秋審應入緩決,應准存留養親者,查明被殺之人有無父母,是否獨子,於本內聲明。如被殺之人亦系獨子,但其親尚在,無人奉侍,不論老疾與否,殺人之犯,皆不準留養”。而“凡曾經觸犯父母犯案,並素習匪類,為父母所擯逐,及在他省獲罪,審系遊盪他鄉,遠離父母者,俱屬忘親不孝之人”,實所不赦,如果留養就與“教孝敦倫”之宗旨大相違背,因此也“概不準留養”。清律並且把“留養承祀”之適用範圍推及滿洲旗人,做到一視同仁,規定“凡旗人凡斬、絞、外遣等罪,例合留養承祀者,照民人一體留養承祀”。而對於蒙古,《蒙古律例》內雖無留養之條,大清皇帝也“無分中外,一體施恩”,常予留養。但是,“犯罪存留養親”的律文中並未言及“承祀”,例亦無犯死罪准其承祀之明文,薛允升也認為“留養已屬寬典,若推及承祀,則未免太寬矣”。實際上,在每年秋審和朝審過程中,死刑監候之案因承祀而得減免的案件並不多見。

整個清代對於死刑監候犯的處理,除了法典中有明確記載的以上四至五種情況之外,在秋審和朝審程序進行之前後,還有其他幾種比較特殊的情況,應該引起人們的注意。試擷其大要,歸納如下。

其一,永遠監禁。在秋審和朝審中以此處理者,或因瘋殺人,或情切天倫,或為避人復仇,法律上曲予保全。清末刑部秋審處的一份檔案就記載了兩件這樣的案例。

一,斬犯藍映奎與胞兄藍映相素睦無嫌,該犯素患瘋病,時發時愈。該犯之父藍正芳與鄰約張天明等因其並未滋事,未經報官鎖錮。嗣該犯用力劈篾,瘋病複發,執刀亂舞,藍映相瞥見聲喊,趕攏拉奪,該犯用刀亂戳,傷藍映相右肋、右後肋倒地,旋即殞命。該犯到案,驗系瘋迷,覆審供吐明晰,將該犯依“因瘋毆死胞兄”律擬斬立決,具題奉旨,改斬監候,情實二次改緩,永遠監禁。恭逢光緒三十年正月十五日恩詔,因瘋毆死胞兄,似應不準援免,仍永遠監禁。

一,絞犯童氏與童養媳塗易姑先無嫌,該氏與王汲三通姦,氏之夫塗正興與子並不知情,嗣王汲三往與該氏續舊,被塗易姑撞見斥罵,並謂該氏不顧顏面。該氏用拳毆傷其額顱,塗易姑倔強,該氏用掌毆傷其左腮頰。塗易姑稱公公回家,定欲告知。該氏恐姦情敗露,起意商同王汲三將塗易姑致死滅口,王允從。該氏當將塗易姑掀按在地,姑掙扎喊叫,王用膝蓋跪住其左、右膝,兩手按其左、右手,該氏左手按其上下唇吻,右手用刀割其咽喉,當即殞命,依“因奸將媳致死滅口”律絞侯緩決,永遠監禁,恭逢光緒三十年正月十五日恩詔,因奸將媳滅口情節較重,似應不準援免,仍永遠監禁。

上述檔案是有關死刑監候犯人“永遠監禁”的一份清單,除四川省外,還有雲南等省,可惜殘缺不全,僅存二十來起,基本上都屬於以上因瘋、因奸致死兩種情況。另據《清高宗實錄》載,乾隆五十八年(1793)四月,刑部議駁陝西省趙宗孔毆死趙粃麥改擬斬候一本。此案趙宗孔因父被趙粃麥扎死,趙粃麥擬絞監候,后遇赦減流,十年無過,釋回原籍。觸起前忿,趙宗孔將趙粃麥致死,為父報仇。而乾隆帝很是反對這種“復仇”行為,他說:“趙粃麥前已問擬絞候,國法既伸,只因遇赦減流,十年無過,釋回原籍,並非幸逃法網,是揆之公義,已不當再挾私讎。……若盡如趙宗孔之逞私圖報,則趙粃麥之子,又將為父復仇,此風一開,誰非人子,皆得挾其私憤,藉口報復,勢必至仇殺相尋,伊於何底”?結果,“將趙宗孔入於緩決,永遠牢固監禁”,並著“嗣後各省遇有此等案件,俱照此辦理”。

實際操作卻未必盡然。有極少的犯人老死囹圄,有的將瘐斃其中,而有的則在被監禁若干年後,有機會減刑釋放。更有甚者,在判決之初實際上已經給犯人留了活路。如乾隆皇帝在處理“留養”之案件時,一般並不急於開釋,相反秋審或朝審中或情實或緩決,並不勾決,均“俟其拘系經年,馴其桀驁之氣”,再“量為末減”。清末法部的一份奏摺也充分說明了這一點。光緒三十三年(1907)十一月十六日,法部奉旨查辦秋審永遠監禁各犯,浙江省上報開列的清單中,“有汪有葆一名,係為父復仇,監禁已經九年”,法部認為“似應准予釋放”。而直隸省上報的清單中,有“栗氏、周氏、趙氏三犯”,但“均系情節較重,監禁未及二十年”,所以“似應不準援減”,皆“奉旨依議”。以上四川省的兩個案例及這份奏摺告訴我們,秋審永遠監禁的犯人還是有機會死裡逃生的,並且從法部所言的“九年”、“二十年”字樣推理得知,清朝對這些犯人的處理也逐漸形成了某些司法慣例。

此乃屬於從重處決。根據《大清律例》“犯罪事發在逃例”規定:“凡該斬絞之犯事發到官,負罪潛逃被獲者,如原犯情罪重大,至秋審時無可寬緩者,改為立決”。據乾隆朝律學家吳壇的考證,此中“無可寬緩”字樣為乾隆朝加入,在雍正朝《大清律集解》中沒有,乃是遵雍正遺訓的結果。雍正皇帝曾註明“不許擅用”,但流弊甚深,乾隆朝修律時特加註意。乾隆四十年(1775)更為立法,命刑部酌定科條,將何者應由監候改為立決悉心核擬,成條款二:“斬監候改立決條款”、“絞監候改立決條款”,並於乾隆四十三年館修入律。其中“斬監候改立決條款”,如“謀殺人造意者”、“故殺人者”、“犯罪拒捕殺人者”、“興販私鹽拒捕殺人者”、“毆宗室覺羅死者”、“因奸盜而威逼人致死者”等,共四十九條;“絞監候改立決條款”,如“誣告人斬罪,所誣之人已決者”、“獄卒凌虐罪囚,克減衣糧,因而致死者”、“鬥毆連斃兩名者”、“因事逼迫期親尊長致死者”等,共十八條。並註明“以上各項人犯情罪較重,如事發在逃二、三年後被獲,即改為立決”。此兩項條款,指明了監候改立決的逃犯在逃時間比較模糊的下限,即“二、三年”,但並沒有同時規定上限,因此這樣的立法的確存在罅漏。

不太容易把握。乾隆四十二年(1777)六月刑部審擬“竇十調奸拒捕逞凶斃命”一案,案由:竇十乘張氏之夫夏三與子夏喜外出,用言調戲。當經夏三邀同妻弟張祿並攜子夏喜赴竇家理論,竇十即持刀開門,將夏喜砍傷斃命,並砍傷夏三、張祿等四人,畏罪逃逸。旋赴熱河地方拿獲,審明定擬。刑部等以“竇十情罪可惡,僅按律擬斬監候,不足蔽辜”,請旨即行正法。乾隆皇帝雖也覺得兇犯僅擬斬監候、留待次年,實有所不當,但並不同意將之即行正法。其言道:“此等淫惡兇犯,情罪固為可惡,但按律擬以斬監候,於法已無可加。若因其情罪較重,只須趕入本年秋審情實,不使久系羈誅,尚非決不待時之犯”。乾隆皇帝覺得“凶頑之徒,糾眾抗官,死刑不法,自應明正典刑,以示懲創”,遂從陳宏謀所請,並傳諭各該督撫:“凡遇此等案件,俱照此辦理”。而乾隆四十二年前述竇十案件發生,乾隆皇帝更下諭旨:“嗣後如遇此等案犯,按律定擬后,即夾片聲明趕入本年情實”。但嘉慶四年(1799),刑部認為,“以應入下年秋審人犯聲明趕入本年,既罪名仍按斬絞本律,而問刑之官遽請趕入秋審辦理,即屬加重之意”,與體制不符。即使“間有情節較重者,亦應斷自宸衷,臨時酌量趕入,非問刑衙門所應聲請”,應請嗣後“均毋庸先行聲明‘趕入秋審’字樣”。實際上,刑部聲請一方面是為了避免皇帝的死刑最高決定權下移,一方面也含有與地方督撫爭權的目的。因為,亦有由刑部聲請者,凡是一方先聲請趕入,另一方則在皇帝面前陷於相對被動的境地。但是,夾簽聲請趕入者到後來一直不見減少,尤其對於官犯,在清朝後期更發展到“概入本年,無所謂例應入、例不應入”的程度,可謂大失制律之本意。後來夾簽聲請趕入的做法漸成慣例,有的刑部秋、朝審官員精於此道,分析更為細緻:“此等撫題內已經聲明之案,不徒以‘本年’二字之有無為別,宜以月份為斷。其有‘本年’二字者,必入本年,斷斷無疑,即無此二字,而奉旨在七月以內者,皆宜提入。若進(黃)冊以後,自當入下年矣”。

如孕婦,如新疆人犯等。孕婦緩刑之例,據清代趙翼的考證,“婦人當刑而有孕者,許產後百日乃決”,本漢魏之制,乃法外之仁,後世屢廢屢行。清康熙元年(1662)題准:“凡姦婦有孕犯死罪者,俟生產後立決”。自此以後,乃至清末法律改革,亦未能變。宣統二年(1910)《大清新刑律》第一編第七章第四十條規定:“凡孕婦受死刑之宣告者,非產後逾一百日、經法部覆奏回報,不得執行”。前後雖執行機關名稱發生變化,但實質未變,如出一轍;其孕婦產後必要執行死刑,又與現今的刑法精神不合。“新疆人犯治罪應較內地為重”,在清代是不易之成規。內地秋審人犯緩決三次者方准減等,情實未勾十次未勾者,方改緩決。而乾隆四十二年(1777)定律:“嗣後新疆秋審人犯緩決者,必俟五次之後;情實者,必俟十二次未勾,方准於新疆地方互相調發為奴”。又嘉慶四年(1799)八月秋審,“和闐回民莫羅愛底勒強姦十歲回女色克呢已成”一案,經辦之官奏“莫羅愛底勒凶淫已極,新疆又非內地可比,請將該犯即行正法,以懲淫風”。按強姦本律,應擬斬監候。又若內地之犯,情況特殊,自應重加懲創。因此,皇帝覺得經辦官所述“尚無錯誤”,“著依擬應斬監候”。但同時命令“即行正法”,名為“監候”,卻立決執行,這樣的事情也真夠特殊的了。

上列四類情況,均不見於《大清律例》、《大清會典》等法律文本。只有深入司法層面,從其他一些司法材料中才能發現。第二類和第三類皆發生在秋審與朝審進行之前,而第一類和第二類就實際發生在每年的秋審和朝審過程中,皆長期存在,且為數不少,這足以引起我們的注意。由此,我們發現不僅今人的研究可能存在認識的局限,就是古時的記載也未必完全可靠。在研究中法史的許多問題時,現存的文獻材料既給我們提供了研究的基礎和便利,有時竟也會引導我們走向研究的歧途,甚至布下認識的陷阱。有時恰恰因為我們對某些材料過於信任,局促了我們研究的視野,一度不能認清研究對象的廬山真面目呢。