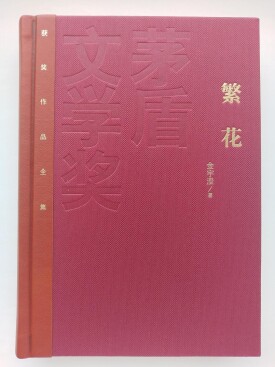

繁花

金宇澄創作長篇小說

徠《繁花》是金宇澄創作的長篇小說,2012年發表在《收穫》雜誌。

《繁花》故事以10歲的阿寶開始,以中年的小毛去世結束,起於20世紀60年代,終於20世紀90年代。重點描寫了兩個時間段的上海,一是20世紀六七十年代,一是八九十年代,尤其是這兩個特殊歷史時期上海人的生存狀況。除此之外,金宇澄還將筆調觸及太平天國時期,甚至遠古的傳說時代,展現的並非上海這座城市的歷史記憶,但又與上海的文化背景息息相關;體裁上,《繁花》充分借鑒和吸收了話本小說的優勢,呈現出一種新的韻致。

《繁花》獲2012年中國小說排行榜長篇小說第一名,首屆魯迅文化獎年度小說獎等。2019年9月23日,《繁花》入選“新中國70年70部長篇小說典藏”。10月11日,入選國家新聞出版署和中國作家協會聯合推介的25部“慶祝新中國成立70周年”主題網路文學作品暨2019年優秀網路文學原創作品名單。

《繁花》的敘事時間為上海的上個世紀六十年代至九十年代,全書連首尾三十三章,每章又基本分為三節,阿寶、滬生和小毛則是貫穿首尾的三個主要人物。

以大量的人物對話與繁密的故事情節,像“說書”一樣平靜講述阿寶、滬生、小毛三個童年好友的上海往事,以十歲的阿寶開始,由一件事,帶出另一件事,講完張三,講李四,以各自語氣、行為、穿戴,劃分各自環境,過各自生活。小說結尾,阿寶與滬生依照小毛的遺言,去幫助法國人芮福安和安娜,這兩位法國青年借宿在小毛的房子里,雄心萬丈地準備寫一個上海劇本,法國工廠主愛上了中國的紡織女。結尾處這個故事像一出寓言劇,作者暗諷時下流行的上海傳奇,不過是一些濫俗的套路,彷彿出自外國人的手筆,對於真實的上海的不了解。

《繁花》整體結構分為兩條線索的交替穿插運行,一條線從1960年至“文革”尾聲,另一條線則自1980年到新世紀初。隨著時間推移最終合攏歸入“海上”。

《繁花》是無準備中完成的,可說是一個無意識的狀態下寫了這個長篇。起因是金宇澄想在網上,寫一些無名無姓者的市井事迹,於是起了個網名,上去開了帖。

於城市背景中產生,描繪和書寫城市生活中的故事或意緒,正是城市文學的典型特徵。另一方面,當代文學的“城市寫作”一直處於弱勢中。曾以地域性見長的上海文學與上海文化日漸式微。“城市無文化”,這樣的論調已然多年,自抗戰時期政治重心轉向農村之後,鄉土文學蓬勃發展之餘,尤其當代文學又有莫言、賈平凹等北方鄉土文學的強勢,相較之下城市寫作一直處於弱勢之中。這也成為金宇澄寫作《繁花》的重要初衷重拾城市書寫,向這座偉大的城市(上海)致敬。

| 人物 | 介紹 |

| 阿寶 | 出身於資產階級家庭,家住皋蘭路,成為了商人。 |

| 蓓蒂 | 阿寶青梅竹馬的鄰居,也是阿寶的初戀。 |

| 滬生 | 出身空軍幹部家庭,家住石門路拉德公寓,因父母問題搬入武定路舊公房,律師。 |

| 白萍 | 滬生的老婆,與小毛的爸爸是同一代人。 |

| 小毛 | 出身上鋼八廠工人家庭,家住大自鳴鐘西康路,原鐘錶廠下崗工人,小毛最後的結局可以說是落魄而死。 |

| 梅瑞 | 滬生的前女朋友,是汪小姐的同事。 |

| 大妹妹 | 大妹妹,安守本命、終為普通勞動婦女。 |

| 小毛爸爸 | 小毛爸爸是抱著宏大工業夢的階級代表。 |

| 紹興阿婆 | 蓓蒂的保姆。 |

| 汪小姐 | 跟小毛假結婚與宏慶是夫妻。 |

| 玲子 | 陶陶、小琴、的朋友,進賢路“夜東京”飯館老闆娘,與葛老師有曖昧關係。 |

| 葛老師 | 與玲子和亭子間子阿嫂有曖昧關係 |

| 宏慶 | 汪小姐老公,康總的朋友。 |

主題思想 小說《繁花》表現的主題是宏觀大歷史下小人物隨波逐流的命運無常的無奈,如張愛玲、王安憶等海派作家那樣,在作品中呈現的,是無論滄海桑田、風雲變幻,卻永遠都不會改變的恆定的、瑣碎的、精細的、世俗的市民傳統,並在這種瑣碎和精細中展現最真實的生活本相。《繁花》用自己腔調和言說印記來發現並肯定日常經驗和平凡物事“詩意”和“史意”,文中對於寫上海日常生活的描寫存在著內在的連續與變化,而這個過程實際上也表現了作者金宇澄對上海精神及對上海生活的理解的變化過程。上海精神的真正內涵應該是一個豐富的、充滿著內部緊張的、動態的過程。正是在這個動態的、不同階層共同參與的、互動的過程中才構成了歷史中真實的上海。

小說《繁花》表現的主題是宏觀大歷史下小人物隨波逐流的命運無常的無奈,如張愛玲、王安憶等海派作家那樣,在作品中呈現的,是無論滄海桑田、風雲變幻,卻永遠都不會改變的恆定的、瑣碎的、精細的、世俗的市民傳統,並在這種瑣碎和精細中展現最真實的生活本相。《繁花》用自己腔調和言說印記來發現並肯定日常經驗和平凡物事“詩意”和“史意”,文中對於寫上海日常生活的描寫存在著內在的連續與變化,而這個過程實際上也表現了作者金宇澄對上海精神及對上海生活的理解的變化過程。上海精神的真正內涵應該是一個豐富的、充滿著內部緊張的、動態的過程。正是在這個動態的、不同階層共同參與的、互動的過程中才構成了歷史中真實的上海。

封面

《繁花》更貴之處是對上海普通民眾和飲食男女的重新建構,通過對三個年代的市民群像刻畫,還原上海市民的整體面貌,並從歷史與現實兩個層面進行了精神批判,通過物質性的觸底的書寫,還原上海城市生活“城市與人”的本相。《繁花》越過鋼筋水泥,越過膚淺的描摹與媚俗,以日常敘事的傳統,以紮根於城市之中的方式,以城市書寫的夾層直以來被遺忘被忽視的普通市民階層群體為對象歸還世俗生活原有的空間,歸真於日常,成就了一部特點鮮明,和當下的小說完全不一樣的關於城市文學的長篇。

《繁花》書寫了三代人物,各個人物的身份、家庭背景、主要活動空間、性格脾性都各有不同,作者在碎片化的描摹中展現了一幅完整的上海人生活圖景,深刻詳實地映射著其背後的時代變遷。在各種政治之風中,農民們面對的是最直接的飢餓與身體之痛,而城市裡的普通市民,更多的在承受精神煎熬——作為無產階級工人隊伍最強大、資產階級也同樣數量最多的城市,作為曾經風華絕代的上海,在一系列變故之中,更顯得風雨飄搖。《繁花》是一部上海市民心靈史,也是上海的成長史,且是一部痛史。

藝術手法《繁花》以蒙太奇式的鏡頭畫面給了許多和故事聯繫不那麼緊密的東西,或者說沒必要交代的地名、路線,不必須寫清的物件收藏。金宇澄切切實實記下一街一景,把《繁花》寫成了“物質生活史”一一通過基礎的物質存在,寫出了上海生活歷史的變化。

以具體的地名為坐標,如寫生一般來描寫上海這座城市,更使小說中的人物真實可感,具體的活動場所、詳細的活動路線,反覆出現的地名、建築物名,每個人物每個事件甚至每條路線都昭示著作者的用心,傾注著作者的情懷。《繁花》融合了福克納和川端康成兩位大家的寫作特點,將錯綜複雜的人物關係置於交錯的時空里展開進行,作者的筆尖掃過上海的各式地方,呈現出蒙太奇式的鏡頭美感,“話本體”的寫作方式回歸傳統,又不乏現代元素的融入,交錯的時空線營造出十足的畫面感、鏡頭感,把上海描寫的十分接地氣卻又不失風情;滬語思維下的創作則給整篇小說添上了濃濃的上海風味,並在語言方面也克服了南方作家面對普通話的敘事困難,實現了對北方語言的壟斷地位的突圍,使南方語言得以從書寫邊緣地帶向中心靠攏。

《繁花》某種意義上正啟示著新的書寫方式,在敘事方式上,金宇澄以“說書人”自居,恰恰是回到了古代城市之中說書,需要說書人,需要被言說的作品,需要特定的場域,需要足夠的觀眾,擺脫說書人的敘事方式”成為彼時對創新的讚美,破舊立新的重要手段,是復歸也是創新,可以說是另一種文本的實驗。《繁花》在敘述上運用普通話,而在人物對話時卻用吳語方言。《繁花》採用了上海話本方式,也避免外地讀者難懂的上海話擬音字,顯現江南語態的敘事氣質和味道,腳踏實地的語氣氛圍。小說從頭到尾,以上海話思考、寫作、最大程度體現了上海人講話的語言方式與角度,整部小說可以用上海話從頭讀到尾,不必夾帶普通話發音的書面語,但是文本的方言色彩,卻是輕度,非上海語言讀者群完全可以接受,可用普通話閱讀任何一個章節,不會有理解上的障礙。

2徠012年《繁花》發表於《收穫》雜誌,《繁花》被中國小說學會評為2012年中國小說排行榜長篇小說第一名。2013年《繁花》被中國圖書評論學會評為2013年中國好書第一名,《繁花》獲得第十一屆華語文學傳媒大獎年度小說家獎,以及第一屆魯迅文化獎年度小說獎;2015年8月《繁花》獲得第九屆茅盾文學獎。

2018年9月,入選中國改革開放四十周年最有影響力小說。

茅盾文學獎獲獎作品、上海作家金宇澄的代表作《繁花》,近日(2018年12月)相繼授權美國和日本著名文學出版社。據《繁花》國際版權代理人彭倫透露,經過近半年的評估,美國著名文學出版社法勒-斯特勞斯-吉魯出版社(Farrar, Straus and Giroux,簡稱FSG)最終決定簽下《繁花》的全球英文版權,並將使用美國翻譯家、蒙特雷國際研究學院教授陶忘機(John Balcom)已經翻譯了兩年的譯本,全書預計將於2019年8月完成翻譯初稿。

2019年9月23日,入選“新中國70年70部長篇小說典藏”,10月11日,入選國家新聞出版署和中國作家協會聯合推介了25部“慶祝新中國成立70周年”主題網路文學作品暨2019年優秀網路文學原創作品。

說到上海敘事,自白話小說盛行以來,一直到金宇澄的《繁花》橫空出世,大約有4位作家是絕對繞不過去的。按照時間順序排列,他們分別是韓邦慶、張愛玲、王安憶、金宇澄。

——茅盾文學獎評委王春林

最好的上海小說之一和最好的城市小說之一。

——中國小說學會會長雷達

我過去講《紅樓夢》,說《紅樓夢》的了不得之處,在於它能夠無限地實,但又能夠無限地虛,到了這樣的境界,是《紅樓夢》的最高成就。在現代以後的中國小說中,得到《紅樓夢》真正精髓的其實不是很多,應該說金宇澄是做到了。

——評論家李敬澤

《繁花》是2012年中國文學天空劃過的一道閃電。它建立了一座與南方有關、與城市有關的人情世態的博物館。它考驗著我們對文學的認知度和忠誠度。

——《收穫》雜誌副主編程永新

我看《繁花》是陷進去了,我會從中間任何地方進去讀,我可以倒過來讀,我可以把一段看三遍。我知道我碰到了一件非常驚人的作品。

——評論家吳亮

《繁花》中人物的情愛、生活的方方面面都無法提供意義感了,生活就像河水一樣,緩慢地漫過了這一切,這是現代人的一種處境。

——評論家黃平

| 獲獎時間 | 獲得獎項 | 頒獎方 |

| 2019年10月11日 | 2019年優秀網路文學原創作品名單 | 國家新聞出版署和中國作家協會聯合 |

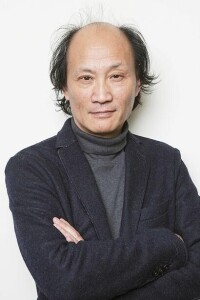

金宇澄

獲獎記錄2012年《繁花》獲中國小說排行榜長篇小說第一名,首屆魯迅文化獎年度小說獎。

2019年9月23日,入選“新中國70年70部長篇小說典藏”。