第九屆茅盾文學獎

中國作家協會主辦的文學類獎項

第九屆茅徠盾文學獎(The 9th Mao Dun Literature Award)是由中國作家協會主辦的文學類獎項。根據茅盾先生生前遺願於1981年設立,旨在褒獎優秀長篇小說創作,是中國長篇小說的最高文學獎項之一,也是中國第一次設立的以個人名字命名的文學獎。茅盾文學獎由中國作家協會主辦,根據茅盾先生生前遺願於1981年設立。

2015年9月29日,第九屆茅盾文學獎頒獎典禮在北京中國現代文學館舉行,由李敬澤擔任主持人。本屆評選範圍是2011年至2014年出版的長篇小說,共有252部作品參評,有10部作品被提名。最終格非的《江南三部曲》、王蒙的《這邊風景》、李佩甫的《生命冊》、金宇澄的《繁花》及蘇童的《黃雀記》獲得該獎。

茅盾文學獎是由中國作家協會主辦,根據茅盾先生遺願,為鼓勵優秀長篇小說創作、推動中國社會主義文學的繁榮而設立的,是中國具有最高榮譽的文學獎項之一。獎項每四年評選一次,參評作品需為長篇小說。從2011年起,由於李嘉誠的贊助,茅盾文學獎的獎金從5萬提升到50萬,成為中國獎金最高的文學獎項。

第九屆茅盾文學獎評獎委員會由鐵凝擔任主任,李敬澤、閻晶明任副主任。根據最新修訂的《茅盾文學獎評獎條例》,評獎委員會主任主持評獎工作,不參與投票,副主任及委員採用實名方式投票。投票過程在紀律監察組監督下進行,並由北京市方正公證處公證。評獎範圍為2011年至2014年間出版的長篇小說,共有252部作品參評,比上屆增加74部。中國作家協會書記處聘請了來自全國各地的62位作家、評論家和文學組織工作者組成評獎委員會。

2015年3月15日,第九屆茅盾文學獎參評作品徵集工作啟動,4月30日結束。評委對作品進行了認真閱讀、深入討論,經過5輪投票,2015年8月12日進行了第五輪投票。最終金宇澄的《繁花》、蘇童的《黃雀記》、王蒙的《這邊風景》等10部作品獲得提名,角逐最後的大獎。

2015年8月16日,經第六輪投票,產生了五部獲獎作品並向社會公布了實名投票情況。

2015年9月29日晚,備受社會矚目的第九屆茅盾文學獎頒獎典禮在北京中國現代文學館舉行。

| 時間 | 日程 |

|---|---|

| 2015年3月15日至2015年4月30日 | 徵集參評作品 |

| 2015年5月15日 | 公示《第九屆茅盾文學獎參評作品目錄》 |

| 2015年8月12日 | 公布提名作品名單 |

| 2015年8月16日 | 公布獲獎作品名單 |

| 2015年9月29日 | 舉行頒獎典禮 |

| 第九屆茅盾文學獎評獎委員會 | |||||

| 主任 | 鐵凝 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 副主任 | 李敬澤 | 閻晶明 | |||

| 委員 | 馬步升 | 王力平 | 王春林 | 王炳根 | 王鴻生 |

| 王彬彬 | 豐收 | 韋健瑋 | 水運憲 | 葉梅 | |

| 包明德 | 朱向前 | 孫甘露 | 任芙康 | 劉川鄂 | |

| 李掖平 | 李朝全 | 楊揚 | 克珠群佩 | 楊克 | |

| 楊慶祥 | 吳秉傑 | 汪政 | 何弘 | 何向陽 | |

| 汪守德 | 張檸 | 張莉 | 張未民 | 張志忠 | |

| 張清華 | 張燕玲 | 陳曉明 | 陳福民 | 范詠戈 | |

| 周大新 | 歐陽友權 | 歐陽黔森 | 季宇 | 羅勇 | |

| 孟繁華 | 郎偉 | 胡平 | 胡性能 | 洪治綱 | |

| 高海濤 | 黃濟人 | 梁鴻鷹 | 彭程 | 彭學明 | |

| 董立勃 | 謝有順 | 賴大仁 | 額爾敦哈達 | ||

| 第九屆茅盾文學獎紀律監察組 | |||

| 組長 | 陳崎嶸 | ||

|---|---|---|---|

| 成員 | 彭雲 | 陳德龍 | 鄭蘇伊 |

| 第九屆茅盾文學獎評獎辦公室 | ||

| 主任 | 何向陽 | |

|---|---|---|

| 副主任 | 李朝全 | 趙寧 |

第九屆徠茅盾文學獎提名作品(以作品出版日期為序)

| 序號 | 作品名稱 | 作者 | 出版單位 | 出版日期 |

| 1 | 《生命冊》 | 李佩甫 | 作家出版社 | 2012年3月 |

| 2 | 《江南三部曲》 | 格非 | 上海文藝出版社 | 2012年4月 |

| 3 | 《北去來辭》 | 林白 | 北京出版社 | 2013年1月 |

| 4 | 《繁花》 | 金宇澄 | 上海文藝出版社 | 2013年3月 |

| 5 | 《這邊風景》 | 王蒙 | 花城出版社 | 2013年4月 |

| 6 | 《黃雀記》 | 蘇童 | 作家出版社 | 2013年8月 |

| 7 | 《喀拉布風暴》 | 紅柯 | 重慶出版社 | 2013年9月 |

| 8 | 《耶路撒冷》 | 徐則臣 | 北京十月文藝出版社 | 2014年3月 |

| 9 | 《吾血吾土》 | 范穩 | 北京十月文藝出版社 | 2014年10月 |

| 10 | 《活著之上》 | 閻真 | 湖南文藝出版社 | 2014年12月 |

以上參考資料:

第九屆茅盾文學獎獲獎作品(按得票數排序)

| 序號 | 作品名稱 | 作者 | 出版單位 | 出版日期 |

| 1 | 《江南三部曲》 | 格非 | 上海文藝出版社 | 2012年4月 |

| 2 | 《這邊風景》 | 王蒙 | 花城出版社 | 2013年4月 |

| 3 | 《生命冊》 | 李佩甫 | 作家出版社 | 2012年3月 |

| 4 | 《繁花》 | 金宇澄 | 上海文藝出版社 | 2013年3月 |

| 5 | 《黃雀記》 | 蘇童 | 作家出版社 | 2013年8月 |

以上參考資料:

作品介紹

| 作品名稱 | 作品摘要 | 作品評價 | 作者介紹 |

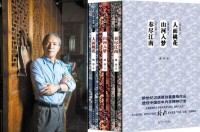

| 江南三部曲 | 《江南三部曲》是著名作家格非從上世紀九十年代中期開始醞釀構思,沉潛求素,到2011年終於完成定稿的系列長篇巨作,呈現了一個世紀以來中國社會內在精神的衍變軌跡。江南三部曲分別是指:《人面桃花》、《山河入夢》、《春盡江南》。 | 透視精神的江南烏托邦 從《人面桃花》、《山河入夢》到《春盡江南》,《江南三部曲》格非寫作了近20年,寫辛亥革命以來的百年中國史,第一部寫辛亥革命,第二部寫上世紀五六十年代,第三部寫新世紀。在歷史發展的過程中,地方沒變,人沒變,世界變了。但到《春盡江南》,將落點放在了人物的精神世界,對當下知識分子精神狀態作深入透視,把宏闊的歷史命題濃縮到深入的精神層面——20世紀中國人尤其是中國知識分子在精神世界的追索,的確與社會歷史緊緊聯繫在一起。 專家點評:格非的《江南三部曲》從上世紀90年代末開始構思,2003年前後正式動筆寫作。格非自稱,“這是用10多年的心血寫成的作品。”《江南三部曲》得到了眾評委一致好評,認為這是近年來最有厚度和整體性立意的作品。 | 劉勇,男,筆名“格非”,生於1964年,江蘇鎮江丹徒人。1981年考入上海華東師範大學中文系,畢業后留校任教。2000年獲文學博士學位,並於同年調入清華大學中文系。現為中國作家協會會員、清華大學中文系教授。著有《格非文集》、《慾望的旗幟》、《塞壬的歌聲》、《小說敘事面面觀》、《小說講稿》等。他的中篇小說《褐色鳥群》曾被視為當代中國最玄奧的一篇小說,是人們談論“先鋒文學”時必提的作品。 |

| 這邊風景 | 《這邊風景》是王蒙六七十年代下放新疆農村勞動期間創作的長篇小說,因各種緣由未曾付梓,但在《王蒙自傳》和各版本評傳中都有所提及,因而是一本早有耳聞卻遲遲未露面的小說。小說反映了漢、維兩族人民在特殊的歷史背景下的真實生活,帶有歷史沉重的份量,又將日常生活中的人物塑造得極為生動,懸念迭生,獨具新疆風情。 | 新出的小籠包還是陳年老釀 《這邊風景》,初次定稿於1978年,塵封了35年後,當作者王蒙近80歲時,書稿新鮮出爐。它描寫了上世紀60年代農村的階級鬥爭、伊犁風光、新疆生活風貌以及十幾個民族的日常往來,字裡行間洋溢著對生活的赤誠與熱情。這部寫於特殊時期的作品有其特殊的歷史價值,一定程度上填補了“文革”文學的空白。作者自己還在思考,文學是冒著熱氣的新出鍋的小籠包呢,還是醞釀許久的陳年老酒呢? 專家點評:中國少數民族作家學會副會長包明德說:“王蒙以一種現實主義的文學勇氣和敘事自覺,向讀者講述了上世紀60年代新疆的故事。以一個獨特視角,藝術再現了上世紀60年代的中國風貌,熱情歌頌了誠實的勞動、正直的品格、民族的團結和美好的愛情,我看了以後很感動。”81歲高齡的王蒙自稱,這是一本下了苦功夫的書。“沒有許多年的農村生活,沒有與各族農民的同吃同住同勞動,沒有維吾爾語的熟諳,沒有對於生活、對於大地、對於邊疆、對於日子的愛與投入,不可能有這部作品。” | 王蒙,男,河北南皮人,祖籍河北滄州,1934年10月15日生於北京。中共第十二屆、十三屆中央委員,第八、九、十屆全國政協常委。中國當代作家、學者,文化部原部長、中國作家協會名譽主席,任解放軍藝術學院、南京大學、浙江大學、上海師範大學、華中師範大學、新疆大學、新疆師範學院、中國海洋大學、安徽師範大學教授、名譽教授、顧問,中國海洋大學文新學院院長。著有長篇小說《青春萬歲》、《活動變人形》等近百部小說,其作品反映了中國人民在前進道路上的坎坷歷程。曾獲義大利蒙德羅文學獎、日本創價學會和平與文化獎、俄羅斯科學院遠東研究所與澳門大學榮譽博士學位、約旦作家協會名譽會員等榮銜。作品翻譯為二十多種語言在各國發行。 |

| 生命冊 | 《生命冊》是李佩甫“平原三部曲”的巔峰之作。作品主人公“我”,是一從鄉村走向城市的知識分子,一個“背負土地行走的人”。他從鄉村到省城,從省城到北京,再從北京到上海,一路走來,“我”的身份也從大學老師、北漂者槍手、南方股票市場上的操盤手,到一家上市公司的藥廠負責人。“我”是一個深刻、冷靜,內斂、節制,不偏執,不輕狂,有著一切自省者的特點和帶有知識分子尊嚴的人物,所以自始至終都在默默地觀察和審視著周圍的一切。 | 找不到、回不去的故鄉 花甲之年,河南作家李佩甫的《生命冊》面世。它積累了半個世紀,習慣於從中原文化的腹地出發,書寫平原大地上土地的榮枯和拔節於其上的生命的萬般情狀。在他的筆下,鄉村與城市、歷史與現實、理想與慾望並置,其試圖從中摸索出時代與人的命運之間的關聯。小說,既有對二十世紀後半期政治運動中鄉民或迎合或拒絕或遊離的生存境況的描摹,亦有對鄉人“逃離”農村,在物慾橫流的都市誘惑面前堅守與迷失的書寫。他說,現在的鄉土已經不是原來意義的鄉土了,許多人已經找不到“故鄉”了。在書的扉頁上印有泰戈爾的詩:“旅客在每一個生人門口敲叩,才能敲到自己的家門;人要在外邊到處漂流,最後才能走到最深的內殿。” 專家點評:李佩甫也是在他寫作生涯的第38個年頭,迎來了茅盾文學獎。《生命冊》是他花甲之年完成的“平原三部曲”收尾之作。他從一風、一塵、一樹、一花寫起,書寫了整個平原上的各種風土人情及一個村莊50年的生存狀況。獲獎后,李佩甫表示,要“感謝我的平原,感謝平原上的風,感謝平原上的樹”。 | 李佩甫,大專學歷,中共黨員。國家一級作家。 1979年參加工作,歷任許昌市文化局創作員,《莽原》雜誌編輯、第二編輯室主任,河南省文聯、作家協會專業作家,《莽原》雜誌副主編,河南省作家協會第二屆理事、河南省文聯副主席,河南省作協主席。享受國務院政府特殊津貼。作品有《黑蜻蜓》《村魂》《田園》等。 |

| 繁花 | 《繁花》是一部地域小說,人物的行走,可找到“有形”地圖的對應。這也是一部記憶小說,六十年代的少年舊夢,輻射廣泛,處處人間煙火的斑斕記憶,九十年代的聲色犬馬,是一場接一場的流水席,敘事在兩個時空里頻繁交替,傳奇迭生,延伸了關於上海的“不一致”和錯綜複雜的局面,小心翼翼的嘲諷,咄咄逼人的漫畫,暗藏上海的時尚與流行;昨日的遺漏,或是明天的啟示……即使繁花零落,死神到來,一曲終了,人猶未散。 | 上海普通話建立的博物館 有人評價,《繁花》以滿紙滬語建立了一個文學的博物館,多少年以後你要回過頭來看上海,到小說里找就行了。作者金宇澄是文學編輯,非職業作家,作品超出很多職業作家,被公認為是寫當代上海里弄生活的最好作品。 這是一部地域小說,也是一部記憶小說,上世紀60年代的少年舊夢,90年代的聲色犬馬,敘事在兩個時空里頻繁交替,傳奇迭生,暗藏上海的時尚與流行。 它概括起來就是小說中姝華的那封信“年紀越長,越覺得孤獨,是正常的,獨立出生,獨立去死。人和人,無法相通,人間的佳惡情態,已經不值一笑,人生是一次荒涼的旅行。” 專家點評:藝術是需要個性的。傳統是生活乃至文學最基本的發動機,金宇澄用滬語創作了《繁花》,整部作品呈現出很強的地域性和鮮明的文本識別度。他選擇改良的方言口語,因為他認為“相對於固定的普通話而言,方言更有個性,更活潑,它一直隨時代在變化,更生動,也更有生命力”。 | 金宇澄,原名金舒澄,上海人,小說《繁花》的作者。1952年出生,被稱為小說界的“潛伏者”。《上海文學》的編輯,2012年以滿紙滬語完成了一部描寫上海市民生活的長篇小說《繁花》,一問世就反響強烈,一舉摘得中國小說學會評選的2012年度中國小說排行榜長篇小說第一名。2013年憑藉《繁花》獲得第11屆華語文學傳媒大獎年度小說家獎、第二屆施耐庵文學獎和第一屆魯迅文化獎年度小說獎。 |

| 黃雀記 | 《黃雀記》延續了蘇童慣常的小人物、小地方的敘事風格和節奏。故事並不複雜,就是一樁上世紀80年代發生的青少年強姦案。分為三章:保潤的春天、柳生的秋天、白小姐的夏天-三章的標題暗示了三個不同的敘事視角。 | 香椿樹街的殘酷青春 《黃雀記》蘇童用慣常的小人物、小地方的風格、節奏來敘事。故事並不複雜,一樁上世紀80年代發生的青少年強姦案,三個受侮辱與損害的青年人的糾纏、成長和命運背後,時代的變遷、社會的變異,香椿街充滿了他獨有的細膩的南方情調、氣氛。它的很多故事後來轉移到精神病院。也許我們這個時代真的有病,有些事註定要發生在不正常的地方。 專家點評:“新歷史主義”小說家蘇童,把香椿樹街的故事寫了很多年,《黃雀記》獲獎讓他感到終於對自己有了個交代。《黃雀記》被認為是香椿樹街系列中最成熟、最完整的一部長篇小說,是蘇童香椿樹街寫作的一個重要標籤。 | 蘇童,原名童忠貴,中國當代著名作家。1980年考入北京師範大學中文系,現為中國作家協會江蘇分會駐會專業作家、江蘇省作協副主席。代表作包括《園藝》、《紅粉》、《妻妾成群》、《河岸》和《碧奴》等。中篇小說《妻妾成群》入選20世紀中文小說100強,並且被張藝謀改編成電影《大紅燈籠高高掛》,獲提名第64屆奧斯卡最佳外語片,蜚聲海內外。2015年8月,獲得2015年諾貝爾文學獎提名。 |

| 作品名稱 | 作者 | 頒獎嘉賓 | 授獎詞 |

|---|---|---|---|

| 《江南三部曲》 | 格非 | 鐵凝、景俊海 | 格非的《江南三部曲》以對歷史和現實鄭重負責的態度,深切注視著現代中國的壯闊歷程。以百年的跨度,在革命史與精神史的映照中,處理了一系列重要的現代性命題。三代人的上下求索,交織著解放的渴望和夢想的激情,在興衰成敗與悲歡離合之間,個體的性格和命運呼應著宏大的歷史運動、艱巨的價值思考,形成了豐贍綿密而高遠寥廓的藝術世界。這是一部具有中國風格的小說,格非以高度的文化自覺,探索明清小說傳統的修復和轉化,細膩的敘事、典雅的語言、循環如春秋的內在結構,為現代中國經驗的表現開拓了更加廣闊的文化空間與新的語言和藝術維度。 |

| 《這邊風景》 | 王蒙 | 錢小芊、吉狄馬加 | 在王蒙與新疆之間,連接著綿長繁茂的根系。這片遼闊大地上色彩豐盛的生活,是王蒙獨特的語調和態度的重要源頭。《這邊風景》最初完稿於20世紀60年代,具有特定時代的印痕和局限,這是歷史真實的年輪和節疤,但穿越歲月而依然常綠的,“是生活,是人,是愛與信任,是細節,是傾吐,是世界,是鮮活的生命”。在中國當代文學中,很少有作家如此貼心、如此滿懷熱情、如此飽滿生動地展現多民族共同生活的圖景,從正直的品格、美好的愛情、誠實的勞動,到壯麗的風景、絢爛的風俗和器物,到迴響著各民族豐富表情和音調的語言,這一切是對生活和夢想的熱誠禮讚,有力地表達了把中國各民族人民從根本上團結在一起的力量和信念。 |

| 《生命冊》 | 李佩甫 | 翟泰豐、何建明 | 《生命冊》的主題是時代與人。在從傳統鄉土到現代都市的巨大跨越中,李佩甫深切關注著那些“背負土地行走”的人們。他懷著經典現實主義的雄心和志向,確信從人的性格和命運中,可以洞見社會意識的深層結構。《生命冊》以沉雄老到的筆力塑造了一系列鮮明的人物形象,快與慢、得與失、故土與他鄉、物質與精神,靈魂的質地在劇烈的顛簸中經受縝密的測試和考驗,他們身上的尖銳矛盾所具有的過渡性特徵,與社會生活的轉型形成了具體而迫切的呼應。《生命冊》正如李佩甫所深愛的大平原,寬闊深厚的土地上,誠懇地留下了時代的足跡。 |

| 《繁花》 | 金宇澄 | 金炳華、陳崎嶸 | 《繁花》的主角是在時代變遷中流動和成長的一座大城。它最初的創作是在交互性、地方性的網路空間進行,召喚和命名著特定的記憶,由此創造出一種與生活和經驗唇齒相依的敘述和文體。金宇澄遙承近代小說傳統,將滿含文化記憶和生活氣息的方言重新擦亮、反覆調試,如鹽溶水般匯入現代漢語的修辭系統,如一個生動的說書人,將獨特的音色和腔調賦予世界,將人們帶入現代都市生活的夾層和皺褶,亂花迷眼,水銀瀉地,在小歷史中見出大歷史,在生計風物中見出世相大觀,急管繁弦,暗流涌動,盡顯溫婉多姿、餘音不絕之江南風韻,為中國文學表達都市經驗開闢了新的路徑。 |

| 《黃雀記》 | 蘇童 | 李冰、白庚勝 | 在《黃雀記》中,一切都遙望著丟失的魂魄。蘇童回到已成為當代文學重要景觀的香椿樹街,以輕逸、飛翔的姿勢帶動沉重的土地與河流,意在言外、虛實相生,使得俗世中的緣與孽閃爍著靈異的、命運的光芒。三代人的命運構成了深微的精神鏡像,在罪與罰、創傷與救贖的艱難境遇中、時代變遷下,人的靈魂狀況被滿懷悲憫和痛惜地剖白。蘇童的短篇一向為世所重,而他在長篇藝術中的探索在《黃雀記》中達到了成熟,這是一種充分融入先鋒藝術經驗的長篇小說詩學,是寫實的,又是隱喻和象徵的,在嚴格限制和高度自律的結構中達到內在的精密、繁複和幽深。 |

《人民日報》評:第九屆茅盾文學獎評選,首先“撞上”的是中國當代文學創作的多元和差異。該屆獎項參評作品多達252部,傳統文學、網路文學、類型文學競相發力;作家代際上到“30后”下到“80后”;題材、手法各顯神通,新元素、新特質雜花生樹。可最終這次評獎卻以相當高的共識度從252部參評作品中推選出了5部,這些作品除了在大眾讀者中有高度共識,也存在著顯著的共性。

共性之一,也是最顯著的,是這5部作品都是作家關注時代、深耕生活的產物,體現了作為“大製作”的長篇小說對歷史與現實的把握能力、處理能力。王蒙《這邊風景》寫於“文革”時期,直到2013年才公開發表 。這本被稱作“出土文物”的書,卻並不灰頭土臉。20世紀60年代農村的階級鬥爭、伊犁的自然風光、維吾爾族的生活風貌以及與漢、滿、蒙等十幾個民族的日常往來、近百個人物形象,都被作家以明亮的色調刻畫出來,字裡行間洋溢著對生活的赤誠與熱情——而這正是感染讀者的一種單純又結實的力量。從中原文化腹地出發的河南作家李佩甫,則十幾年裡像種莊稼一樣地“種”他的鄉土題材小說。中國農民的生活到了哪裡,他的筆就一步步跟到哪裡,所以才有了《生命冊》的力透紙背。字字句句背後,都是作家對生活的長久耕犁,這樣“種”出來的作品,怎會不令人信服。

。這本被稱作“出土文物”的書,卻並不灰頭土臉。20世紀60年代農村的階級鬥爭、伊犁的自然風光、維吾爾族的生活風貌以及與漢、滿、蒙等十幾個民族的日常往來、近百個人物形象,都被作家以明亮的色調刻畫出來,字裡行間洋溢著對生活的赤誠與熱情——而這正是感染讀者的一種單純又結實的力量。從中原文化腹地出發的河南作家李佩甫,則十幾年裡像種莊稼一樣地“種”他的鄉土題材小說。中國農民的生活到了哪裡,他的筆就一步步跟到哪裡,所以才有了《生命冊》的力透紙背。字字句句背後,都是作家對生活的長久耕犁,這樣“種”出來的作品,怎會不令人信服。

作品圖冊

共性之二是5部作品顯示了中國文學應有的精神高度和思想“野心”,體現了思想性與藝術性的統一。格非《江南三部曲》意在書寫的是辛亥革命以來的百年中國歷史,但它將落點放在了人物的精神世界,把一個宏闊的命題濃縮到一個深入的面向上——20世紀中國人尤其是中國知識分子在精神世界的追索,的確與社會歷史牢牢扣在一起。然而,對於這種帶有很強衝突性與批判性的思想軌跡和內心生活,格非的處理方式卻從容不迫,有一種承自古典文脈的優雅,像《人面桃花》《山河入夢》《春盡江南》這三部曲的書名一樣,給思辨的精神世界打上了一層抒情的底色。根植於中國深厚的鄉土文學傳統的《生命冊》,面對著迥異於魯迅、柳青或者路遙時代的中國鄉土,也志在從精神與思想上“逼”出這一時代的真問題來,於是讀者才會讀到那些讓人揪心的鄉情與理性的糾纏,以及家庭、故鄉與傳統對個人命運的掣肘,可是李佩甫還不滿足,又往前推了一步——拷問理想、拷問轉型期社會人心要恪守的那條底線。完完全全是從故事中來、從人物身上來的拷問與困惑,以非常具象的方式在小說中醞釀出一個激烈的交鋒場,逼著讀者不得不去思考。

共性之三是從不同維度對漢語文學寫作貢獻創造性新質,為中國當代文學敘事補充新鮮血液。金宇澄《繁花》就是在作為文學主題的上海被一再書寫甚至被符號化、消費化之後,貢獻了一個有別於張愛玲、王安憶、程乃珊筆下的“上海”。著筆的雖是弄堂里的交往、飯局上的閑談、尋常的生活片段,卻因為對事的熟稔和對人的體貼,寫出了人情世態的曼妙。更重要的是,《繁花》還貢獻了一種新的語言,它書面化的滬語迥異於翻開文學期刊撲面而來的“小說腔”,是一種訴諸聽覺、有生活味道又非常雅緻的語言,把母語的能量激活了,又輔以源自傳統小說的白描功夫和簡繁之道,反而更能解得現代況味。不同於金宇澄的“語言”創新,蘇童一直以高度自律的現代主義小說形式,引領著先鋒文學創作。此番《黃雀記》將他的“精緻而優美”錘鍊得更加完善,整個向內轉的故事編織顯示了虛構的高度,為當代文學注入了充沛的想象力。

第九屆茅盾文學獎達成的高度共識不僅是在獎勵回歸本體的文學品質,也是在嘉獎一種沉著冷靜的文學態度。5位茅獎得主對文學共識的堅持有他們十幾年、幾十年的文學長跑做鋪墊。就連憑藉一部《繁花》包攬各大文學獎的“黑馬”金宇澄,也是厚積薄發,拿一輩子的體驗去沖開創作的河堤。他們在創作和創造的道路上走得堅定紮實,甚至把限制走成了自由,在高處“相逢”。在他們的作品中,舊的也是新的,新的又是源於傳統的;現實主義的也是充滿理想與情懷的,先鋒的又是溫和而理性的。靠著曠日持久的開掘,他們像金剛石一樣,靠硬度而不是靠鋒利,劃開了中國當代文學的廣闊空間。