棠東水月宮

棠東水月宮

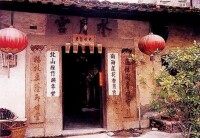

水月宮位於歷史番禺縣鹿步司棠下鄉中心,古時棠下水月宮前面有一株高大甘棠樹,前面為池塘,後面叫三角市。現前面為棠下東村居民委員會所在地,該宮位於現稱天河區棠下街豐樂新廟前街13號,始建於南宋,距今已有800多年歷史,由番禺縣鹿步司棠下鄉人簡稱“棠人”古史記:棠人不是尋常部族,棠人先祖祭祀之神,護佑之神便是水月宮廟堂,甘棠樹便是棠人靈魂樹,他們賴以生存在珠江母親河周圍,棠人以農業耕種為主,棠人窮都是在粗衣簡食中磨出來,他們在紀念甘棠樹下的經歷形成,便在棠人長期勤勞世代相傳的傳統已經深入他們的骨髓。水月宮重建於清乾隆戊辰年(1748年),咸豐元年(1851年)重修,皆因其靈氣而著名,從而保留至今。為古代志書志所記載的是棠下村水月宮,又稱棠人廟堂、觀音廟、眾村廟,是一座歷史悠久清代典型的小廟宇。宮坐北向南,門匾刻“水月宮”三個大字,門聯為石刻“蓮性聞香皆寶筏 楊枝垂蔭即甘棠”。宮內二進大廳,中有天井。總長30米,寬25米。該宮在清《番禺縣誌》、《番禺縣續志》均有關於水月宮的記載。是當時較為興盛的觀音廟之一,也是天河區棠下棠西村、棠下棠東村,開村起源地,在天河區舊社會被人們稱為‘十八鄉總舵’。

棠下村的開村有一個十分美麗的傳說,水月宮一帶綠草如茵,溪水晶瑩,花香鳥語,翠竹橫斜,楊柳依依,還有一株高大的甘棠樹,一天一位衣衫襤褸、憨厚誠實的青年大漢路經此地,坐在甘棠樹下,頓覺得沁人心扉,不知不覺就睡著,夢中一位白髮老翁告訴他這是塊風水寶地,是個好有發展前途的地方,如今贈給你,你就做這裡的主人吧!”說完,跨上仙鶴,騰雲而去,青年一覺醒來,舉目四望,發現此地果然是個好地方,便決定紮根於此。他用自己勤勞的雙手,披荊斬棘,開闢出一塊塊良田。此後不懈努力,世代相傳,這裡就成了雞鳴狗吠,炊煙裊裊的村莊。為紀念甘棠樹下的經歷,人們把村子命名為“棠下”以後,潘姓、鍾姓、梁姓、李姓、蘇姓人家相繼遷來,開發繁衍。棠下村不斷壯大,棠下村兩街棠西榮和棠東華,按福善社、豐樂大社與上社、東北社、東南社,共4段,1953年由於行政土改棠下,西部棠西榮(上社-福善-北社-新墟)承襲了棠下的古名,而東部棠東華(豐樂社-東北社-東南社-菱角社)承繼了棠下中心與東部簡稱棠東(亦稱棠溪),故民國時期同屬棠下,從此舊社會時期著名的五虎村棠下村兩街棠西榮與棠東華被分成棠西與棠東兩大行政村,棠下開村的美麗傳說終歸棠下(棠下西村),風水寶地水月宮歸屬棠東(棠下東村),這是天河區最美麗最曲折的真實歷史故事。

水月宮

故事一。古代志書記載和舉人題聯。

據民國20年(1931年)版《番禺縣續志》記載:“觀音廟,乾隆初棠下鄉人建……乾隆庚子鄉人李名奇有記。又相傳每年棠下收租食物必先供奉然後才散食,耕丁欠租牽牲入廟內,牲即不育,故欠租者不畏佃主而觀音之烜赫雲。”

棠東水月宮

縣誌記載,每年棠下鄉人將收租得來的東西先供奉觀音,然後才分發給各戶。耕丁。如佃農欠租不交,佃主就將他的牲口牽入廟內,牲口就不能再生育。所以,欠租者不怕佃主而怕觀音的顯靈。這段記載,顯然有迷信色彩,但是否牲口因被牽入廟,受到驚嚇或巧合等原因導致不能生育也有可能。在當時一些現象不能做出合理解釋時,人們往往用神鬼顯靈來補充。

故事二。信賴水月宮的靈氣,協助國軍平定軍閥叛亂。

1925年6月11至12日,駐粵滇軍將領楊希閔,桂軍將領劉震寰發動叛亂,進攻廣州。為討平滇桂軍叛亂,廣州國民革命政府命令東征軍回師廣州,並派人到棠下村聯絡,要求村民協助平叛。

水月宮廟堂

軍民出發前夕到觀音廟內燒香以求神靈庇佑。在陣地戰鬥中,雙方對峙,關鍵時候,有點痴獃的村民潘有順突然站起來,大呼:“冇有怕(不要怕)!,沖啊!”結果潘有順被敵人子彈打中,負傷,但他仍然大呼大叫,發狂似的向敵軍陣地衝去。敵軍頓時一片慌亂,軍民於是士氣大振,一齊高呼“冇有怕!”發起衝鋒,一舉擊潰敵軍。戰後評功時認為潘有順雖違反紀律,但勇敢不怕死,振奮了士氣,應當受到表揚。後來人們都叫他傻司令。但人們相信,這是觀音菩薩顯靈。

討平叛軍后,廣州國民革命政府派人到棠下鄉感謝鄉民的支持。國民革命軍何彤旅長等幾十人從城裡乘搭廣九車到車陂站,下車后浩浩蕩蕩,邁著整齊步伐,打著戰鼓,奏樂進村,棠下村鄉紳父老和村民也列隊在水月宮前夾道歡迎,並在廟內設宴招待。為表彰平叛相助,密切軍民關係,何彤旅長還送來燒豬一隻,供奉神靈後分派各人。軍民再三燒香叩拜,酬謝神恩。水月宮又稱觀音廟。據佛家經典所載,觀音有33形態之說,其中民間流傳較為廣泛的是觀音看水月的形態,因此觀音又稱水月觀音。觀音以救苦救難著稱,是民間尤其是婦女最崇拜的菩薩。

棠東水月宮

棠東水月宮

水月宮位於棠下街棠東新廟前街13號。此廟屬番禺鹿步司棠下鄉兩街棠西榮、棠東華各自然村共有,俗稱眾村廟。始建於清乾隆十三年(1748年),重修於乾隆三十八年(1773年)。1993年初,重修時填高地台。2004~2005年再次重建,大部分使用新材料。該建築坐北朝南,兩進三間一天井,通闊25米,通深30米,佔地面積750平方米。前臨街口,為兩段街(棠東華與棠西榮)交界處,左右均為6層樓房。

兩進大廳的屋頂都是硬山頂,正脊為龍船脊,脊身有一些彩色灰塑,人字形封火山牆,瓦面鋪作碌灰筒瓦。青磚砌牆,勒腳和門框部分用花崗岩。屋前有檐廊,較窄,沒有檐柱。屋檐有文字瓦當,檐下有彩色雕花檐檔。大門門額有石刻牌匾,上刻陰文“水月宮”,筆畫流暢有力。是清末有“嶺南第一才子”之稱的宋湘(1757~1826年)所題門匾刻,大門兩旁有石刻對聯,上聯:“蓮性聞香皆寶筏”,下聯:“楊枝垂蔭即甘棠”。門聯為本鄉舉人李名奇所題,描述觀音端坐蓮花之上,手持楊柳枝的狀態。門聯上方有浮雕的蝙蝠像。門額上方有壁畫,光鮮艷麗。頭門面寬3間,進深3間。天井兩邊有走廊,卷棚頂,有兩根四方石檐柱。後堂大廳前面有一廊,卷棚頂。靠天井處有兩根八棱檐柱。廳內有四條圓木金柱,上有對聯。神壇上供奉著觀音菩薩。