共找到2條詞條名為張正芬的結果 展開

- 國寶級國劇名伶

- 養鴨博士

張正芬

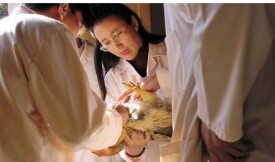

養鴨博士

張正芬,女,養鴨博士,貴州人。就讀農業類專業--動物營養學,畢業於全國重點大學--中國農業大學。

代表作品是《華南地區旱地健康養殖鴨關鍵技術研究和應用》。

張正芬來自貴州一個貧困農民家庭,自小就有一種要改變農村貧窮的強烈願望。1984年參加高考的前一天晚上,張正芬卻患上重感冒,高燒不退。第二天早上還未正式考試就暈倒在考場外,被醫護人員簡單處置后,她頑強地走入考場。高考後,張正芬選擇了別人不願意報讀的農業類專業--動物營養學。高考公布成績后,儘管當時高考狀態不好,但平時成績紮實的她,仍考取全國重點大學--中國農業大學。而所選擇的專業,在大學學習時發覺很有實用性和前瞻性。乃至30年後的今天,她為當時的選擇感到慶幸和自豪。

創業:南下創辦天農公司

1995年,研究生畢業后當了8年大學教師的她,卻放棄了大學教師安穩工作,毅然南下在廣東省溫氏集團公司當了一名技術總監,專門從事營養研究。她坦然地說,自己當老師也是一名好老師,但總覺得:在企業工作有太多的挑戰性和新鮮感,在科研領域不斷遇到新問題,又在解決問題過程中不斷獲得創意和靈感,這過程給她帶來無窮的樂趣和成就感,更適合她從來就不安分守己的個性。2003年初,張正芬在廣東省溫氏集團8年工作期間,為溫氏集團研究了不少科研項目,每一科研項目為公司帶來巨大的經濟效益。正當她事業得心應手紅紅火火時,這一次,她又急流勇退———到清遠市清新縣飛來峽鎮江口創業,成立廣東天農食品有限公司,建成了年產18萬噸的飼料廠、佔地1000畝的廣東最大型的種鴨場和佔地100畝的科研基地,同時建成了廣東最大的鴨苗孵化廠。

科研:旱地養殖水鴨

傳統的養殖業,必定先生產再研究遇到的問題,而張正芬卻是先建科研試驗基地再生產。張正芬說:“科技是第一生產力,科學技術在生產力諸要素中起著第一位的作用。”張正芬創業首個研究成果,正是《華南地區旱地健康養殖鴨關鍵技術研究和應用》,而這一重大科研成果,徹底改變了華南地區長久以來的水塘養殖水鴨的傳統方法。

張正芬研究中發現,在水鄉華南地區養殖水鴨是離不開水塘的,但水塘養殖存在不少問題:鴨子吃喝、排泄、游泳都在同一個水塘,水質自然受到交叉污染,鴨子喝了不幹凈的水又容易得病,而水塘又得不到及時消毒和更換水源,在此情況下,這一批鴨子上市了,但下一批鴨子仍在受污染的水塘里養殖。與此同時,養殖鴨子是為了多產肉,而不是為了讓鴨子游泳。鴨子長期在水裡游泳就會損耗大量能量,鴨子產肉率也相應降低,同時也加大了飼料的損耗。2003年,張正芬首次提出旱地養殖水鴨這一科研項目。當時,即刻遇到不少人反對:“華南地區天氣炎熱,沒水塘根本不可能養殖水鴨,要不就不叫‘水鴨’了。”張正芬卻認為沒有不可能的事,她執意進行旱地養殖水鴨科研攻關。張正芬說:“原來也有人研究過,但最終沒有成功,主要是沒找到關鍵問題。”而她在廣泛研究的基礎上,找出阻礙旱地養殖水鴨的關鍵技術:鴨子品種、抗病菌能力、養殖環境因素,飼料配方、疾病防疫等問題。

經過艱辛科研攻關,2005年,這一科研成果最終獲得通過,而她也拿到了動物營養學博士的學位。她的研究,通過旱地養殖水鴨法,水塘所存在的水質交叉污染、鴨子疾病死亡率高、飼料損耗浪費大、產肉率低、冬季乾涸不能養殖等問題迎刃而解。原來,水塘養殖水鴨一畝僅100隻左右,而旱地養殖可增至3000隻,足足增長30倍;水塘養殖鴨子成活率僅80%左右,旱地養殖水鴨則提高至99%以上。在取得科研成果后,這一技術在華南地區推廣應用。該項目獲得了廣東省科技進步獎;清遠市科技進步獎。

成果:多次承擔國家科研任務

僅靠試驗室里的瓶瓶罐罐是弄不出科研成果的,必須到實地詳細調查觀察,經反覆試驗比較才能出成果。如她研究的《無魚粉日糧配製技術在不同品種肉雞中的應用研究與推廣》,就是住在雞舍邊幾個月研究出來的,該項目獲得雲浮市科技進步一等獎;又如《美國混合油在不同品種肉雞中的應用研究與推廣》,是在考察美國多家混合油廠家的基礎上,經反覆比較才能推出市場。