大同北魏明堂公園

中國歷史上的四大明堂之一

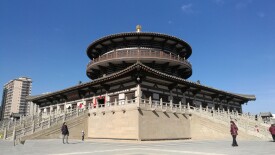

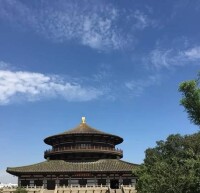

北魏平城明徠堂是中國歷史上的四大明堂(漢長安城明堂、北魏平城明堂、唐洛陽城紫微宮正殿、北宋汴梁明堂)之一,是北魏帝王舉行朝會、祭祀、慶賞等大典的地方,是禮治文化的載體,是目前唯一在原址修復完成的明堂,是平城遺址的城內標誌。其附屬辟雍相當於今天中科院。

南北朝時期的著名敘事詩《木蘭辭》:“歸來見天子,天子坐明堂。”講述了女英雄花木蘭替父從軍勝利歸來在明堂覲見皇帝孝文帝的場面。提到的“明堂”就是在現址大同市柳航里的北魏平城明堂公園。

1995年5月北魏平城明堂遺址在位於大同城南近郊被發現,它成為《水經注》所記諸多平城建築中第一個被發現的。經過1995年、1996年、2015年三次科學發掘,基本探明了北魏平城明堂的遺址布局、覆蓋範圍,與《水經注·漯水》記載一致。

人認為,明堂可上通天象,下通萬物,天子在此既可聽察天下,又可宣明政教,是體現天人合一的神聖之地。古代帝王凡祭祀、朝會、慶賞、選士等大禮典均在此舉行。1995年發現明堂遺址部分發掘延續至次年,其具體位置在今大同市區東南向陽東街一帶,東起大同一中(原雲中大學--大同職業技術學院)西南角,西至柳航里小區西沿,南迄城區四十五校西牆外,北至柳航里原大同職業技術學院3號家屬樓西的小區停車場。已探明這處圓形遺址直徑為289至294米,佔地面積達百畝。遺址中央是一方形夯土台基,邊長約43米,是主體建築“明堂”所在地。遺址總平面呈圓形,在圜形水溝的內側,設東、南、西、北四門,南門與西門的遺址規模宏大。依照相關資料推算,建築規模相當於現存北京天壇的3倍。可惜受到當時社會條件局限,地處鬧市無法進行下一步詳細考古。

北魏王朝是鮮卑族建立的北方政權,也是南北朝時期北朝第一個王朝。北魏平城明堂據《魏書·高祖紀》記載:太和十年(486)秋七月“詔起明堂、辟雍。”而真正開始修建是在太和十五年(491)夏四月,並且在修築明堂的同時還修築了太廟,《魏書·高祖紀》記載:“經始明堂,改營太廟。”工程進度特別快,僅僅用了半年的時間,明堂和太廟就修築完成了。此時文明太后剛剛故去,而由太后與皇帝共同主持的班祿制、均田制和三長制改革已經完成且收到實效,國家進入了鼎盛期。這樣的政治、經濟條件成就了明堂,明堂便也成了國力的炫耀和時代的標誌。這一點可以從平城明堂本身得到驗證。《魏書·高祖紀》記載:太和十五年(491)冬十月“明堂、太廟成。”這不僅是中國歷史上唯一一座由少數民族政權建造的明堂,而且該明堂內部增設了渾象,頂部修建了靈台,集天文觀察、演示和月令於一體,兼有了天文台的作用。《水經注·漯水》記載:平城“明堂上圓下方,四周十二堂九室,而不為重隅也。室外柱內,綺井之下,施機輪,飾縹碧,仰象天狀,畫北道之宿焉,蓋天也。每月隨斗所建之辰,轉應天道,此之異古也。加靈台於其上,下則引水為辟雍。水側結石為塘,事准古制,是太和中之所經建也。

北魏平城明堂是由李沖來設計建造的,據《魏書·李沖傳》記載:“沖機敏有巧思。北京明堂、圓丘、太廟,及洛都初基,安處郊兆,新起堂寢,皆資於沖。”這裡的“北京”就是指的平城,是遷都洛陽后對平城的稱呼。李沖不僅設計修建了明堂,還有古代祭天的圓形高壇圓丘和供奉皇帝先祖的太廟,包括後來北魏遷都洛陽劃定基址、設置郊廟之地、新修殿堂都全靠李沖。值得一提的是,雖然現在對明堂的具體設計修建沒有查到更多資料,但就當時在修建太廟時,因北魏孝文帝大力推行漢化政策,時命蔣少游赴洛陽測量了魏晉故廟基址,然後依據其樣式建造。至此,北魏重新修建的太廟脫去了鮮卑舊俗,成為一座符合漢族傳統帝王體制的建築。由此可以推想到,當時明堂的修造也應該是參照了漢族傳統帝王建築而修建的。

主要遺址是中心及東南西北共5個建築遺址的夯土台基,以及外環於周邊四個台基的一條圜形河道。中心台基長寬各42~43米,應為築明堂太室即太廟,可惜它正好被壓在柳航里小區一座樓下。四方的夯土台基應為明堂東南西北四門或四處堂室(更可能是被稱為四門之學的太學)。根據已發掘的西、南兩個夯台及建築遺存,四方台基皆向外呈凸字形,面闊29米,進深16~17米。台外的圜形河便是辟雍了,以其形同玉璧名之。辟雍河寬17~22米,整齊的砂石砌成堤岸,並以河泥防滲。河以碎石鋪底,頗為考究。

據清道光《大同縣誌》載,此處原名八圪瘩(上世紀三四十年代日軍佔領期間修飛機場才將8個圪瘩連同中心台基上唐代因址而建的魏孝文帝廟殘址夷為平地)。想來當初這裡是有8個夯土台基的,每個夯土台都是一處大的建築,不僅有明堂、太廟、太學、靈台及四門,可能還包括南面專作祭天的圜丘。這一組皇家建築群,再加上東面皇帝勸耕的藉田、葯圃,北面高聳入雲的永寧寺七級浮圖以及皇舅寺和佛塔,京邑帝里,王者之象,令人神往。從發掘中出土的大量精美石料、表面磨光的大瓦以及直徑18厘米的獸面瓦當,也可窺見一斑。

北魏平城明堂是少數民族政權和民族融合的產物。隨著封建化的推進,鮮卑拓跋氏與其代北各部族、融入北魏政權的中原士族和周邊新加盟的少數民族的交融愈益深廣。太和十年,魏孝文帝拓跋宏在平城“始服袞冕,朝饗萬國”,並以“法服御輦祀於西郊”。大臣們也“始制五等公服”。這個大的歷史背景,標誌著鮮卑少數民族政權的成熟,也就在這一年下詔營建明堂。平城明堂是我國歷史上唯一由少數民族政權建造的明堂,也是迄今為止除長安、洛陽而外發現的又一座明堂。這座明堂建造的時間、地點都說明,它本身就是中世紀中華民族夷夏交融的產物。長安和洛陽的明堂,都是明堂、太學、靈台分置,而平城北魏明堂卻是合三為一的。辟雍環明堂,考古實物已經證明太學和明堂建於一處,而作為宣揚教化的形象代表“三老五更”高處明堂則史有明載。靈台就在上圓下方的明堂上,而且其“室外柱內”的“綺井之下”彩繪北半天的星空,並且置有機輪,天象逐月而變。太和十六年正月孝文帝先是登靈台觀雲物接著又降居青陽左個布政。不僅明堂、太學、靈台三而為一,明堂太室也兼有太廟功能。太和十六年(492年)正月依據“嚴父配天”的常禮“宗祀顯祖獻文皇帝於明堂,以配上帝”,同年九月又“大序昭穆於明堂,祀文明太皇太後於玄室”。在明堂序祖宗昭穆,實際上就是把七廟之享遷入明堂,明堂便成了太廟。這不僅合了蔡邕《明堂月令》關於明堂、清廟、太廟、太室、太學、辟雍,“異名同事,其實一也”的說法,把聽政布政、施行教化、祭天祀祖、觀雲物,察符瑞集於明堂一身,也體現著北魏政權崇簡、尚實的民族品格。

大同北魏明堂公園

環形水渠內側,四周臨水處,東、西、南、北分別有一座凸字形夯土台基,突出的部位伸向渠內,夯土台長29米、寬16.2米,夯土厚約2米。環形水渠的中央,地表下有正方形夯土台基,厚2米多,邊長42米。

此中心建築為明堂所在,其上層就是靈台,周圍的環形水渠是辟雍。這種將明堂、辟雍和靈台合而為一的建築形式,在已發現的明堂中是獨有的。

明堂是古代帝王舉行朝會、祭祀、慶賞等大典的地方,是禮治文化的載體。1995年發現並於同年至次年進行了部分發掘的明堂遺址,其具體位置在今大同市區東南向陽東街一帶,東起原大同職業技術學院西南角,西至柳航里小區西沿,南迄城區四十五校西牆外,北至柳航里原大同職業技術學院3號家屬樓西的小區停車場。已探明這處圓形遺址直徑為289至294米,佔地面積達百畝。遺址中央是一方形夯土台基,邊長約43米,是主體建築“明堂”所在地。遺址總平面呈圓形,在圜形水溝的內側,設東、南、西、北四門,南門與西門的遺址規模宏大。依照相關資料推算,建築規模相當於現存北京天壇的3倍。

大同北魏明堂公園

主要遺址是中心及東南西北共5個建築遺址的夯土台基,以及外環於周邊四個台基的一條圜形河道。中心台基長寬各42~43米,應為築明堂太室即太廟,可惜它正好被壓在柳航里小區一座樓下。四方的夯土台基應為明堂東南西北四門或四處堂室(更可能是被稱為四門之學的太學)。根據已發掘的西、南兩個夯台及建築遺存,四方台基皆向外呈凸字形,面闊29米,進深16~17米。台外的圜形河便是辟雍了,以其形同玉璧名之。辟雍河寬17~22米,整齊的砂石砌成堤岸,並以河泥防滲。河以碎石鋪底,頗為考究。

據清道光《大同縣誌》載,此處原名八圪瘩(上世紀三四十年代日軍佔領期間修飛機場才將8個圪瘩連同中心台基上唐代因址而建的魏孝文帝廟殘址夷為平地)。想來當初這裡是有8個夯土台基的,每個夯土台都是一處大的建築,不僅有明堂、太廟、太學、靈台及四門,可能還包括南面專作祭天的圜丘。這一組皇家建築群,再加上東面皇帝勸耕的藉田、葯圃,北面高聳入雲的永寧寺七級浮圖以及皇舅寺和佛塔,京邑帝里,王者之象,令人神往。從發掘中出土的大量精美石料、表面磨光的大瓦以及直徑18厘米的獸面瓦當,也可窺見一斑。

北魏平城明堂是少數民族政權和民族融合的產物。隨著封建化的推進,鮮卑拓跋氏與其代北各部族、融入北魏政權的中原士族和周邊新加盟的少數民族的交融愈益深廣。太和十年,魏孝文帝拓跋宏在平城“始服袞冕,朝饗萬國”,並以“法服御輦祀於西郊”。大臣們也“始制五等公服”。這個大的歷史背景,標誌著鮮卑少數民族政權的成熟,也就在這一年下詔營建明堂。平城明堂是我國歷史上唯一由少數民族政權建造的明堂,也是迄今為止除長安、洛陽而外發現的又一座明堂。這座明堂建造的時間、地點都說明,它本身就是中世紀中華民族夷夏交融的產物。長安和洛陽的明堂,都是明堂、太學、靈台分置,而平城北魏明堂卻是合三為一的。辟雍環明堂,考古實物已經證明太學和明堂建於一處,而作為宣揚教化的形象代表“三老五更”高處明堂則史有明載。靈台就在上圓下方的明堂上,而且其“室外柱內”的“綺井之下”彩繪北半天的星空,並且置有機輪,天象逐月而變。太和十六年正月孝文帝先是登靈台觀雲物接著又降居青陽左個布政。不僅明堂、太學、靈台三而為一,明堂太室也兼有太廟功能。太和十六年(492年)正月依據“嚴父配天”的常禮“宗祀顯祖獻文皇帝於明堂,以配上帝”,同年九月又“大序昭穆於明堂,祀文明太皇太後於玄室”。在明堂序祖宗昭穆,實際上就是把七廟之享遷入明堂,明堂便成了太廟。這不僅合了蔡邕《明堂月令》關於明堂、清廟、太廟、太室、太學、辟雍,“異名同事,其實一也”的說法,把聽政布政、施行教化、祭天祀祖、觀雲物,察符瑞集於明堂一身,也體現著北魏政權崇簡、尚實的民族品格。

大同北魏明堂公園

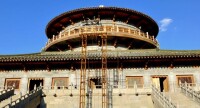

明堂建築高度為27米,佔地600平方米,南門、西門均為二層閣樓式建築,每個門佔地近300平方米,明堂辟雍西南段、西北段的水道已完成。北門、東門還未建。明堂主體的穹宇殿頂開始覆蓋琉璃瓦,殿基正在安裝漢白玉護欄,殿內裝飾工程也在加緊進行。南門、西門主體已完工,重檐牌樓式建築初現高大、雄渾氣勢。

該工程由山西省古建築工程集團有限公司於2010年5月開工建設,到2011年底,完成了中央明堂主體建築以及西門、南門、西側環水渠主體部分,因公園涉及的徵收工作影響進度,4月徵收工作完成,該工程建設於今年5月恢復施工,目前已完成東門一層框架、北門基礎框架,環形渠已全部貫通,預計今年年底整個工程主體全部完工後,明年可進行綠化,水、電、暖等管網的鋪設和建築彩繪等工程。

1995年5月北魏平城明堂遺址在位於大同城南近郊被發現,它成為《水經注》所記諸多平城建築中第一個被發現的。經過1995年、1996年、2015年三次科學發掘,基本探明了北魏平城明堂的遺址布局、覆蓋範圍,與《水經注·漯水》記載一致。

2008年,本著既充分挖掘城市歷史文化內涵、體現城市文脈延續性,又滿足現代文化生活需要、體現景觀設計的思路,明堂遺址公園修復被列入歷史文化名城復興工程。2010年5月明堂公園在向陽街原址開工建設,設計參考歷史文獻及研究成果,結合考古發掘、雲岡雕刻等實物及圖像材料,經專家多方論證完善,力求接近北魏明堂形制和建築布局原有的風貌,歷經6年建設完工。工程為展覽建築,包括明堂主體、四門、圍牆等,計劃投資3500萬元,總建築面積6702.88平方米,其中明堂建築面積為4628.88平方米,四門建築面積為2074平方米,每個門佔地近300平方米,建築層數為地下一層,地上二至三層。最大檐口高度20.32米。還有一個暗層,窗戶樣式為古老的直欞窗,採用的是波羅格木料,與明堂尖頂構成了一幅別有韻致的圖畫。明堂建築高度為27米,上圓下方,穹宇重檐,覆蓋琉璃瓦,殿基周圍有石質護欄。上圓下方效法著天圓地方。明堂外面環繞著環形的水池,是為辟雍。環水為雍(意為圓滿無缺),圓形像辟(辟即璧,皇帝專用的玉制禮器),象徵王道教化圓滿不絕。在環繞水道的四面之上設四門,均為二層閣樓式建築。

針對北魏明堂公園內發掘的南門夯土台和一段環形水渠,在做好保護的同時,將採用不同的手段進行標識,使這處古老遺址與新建明堂相互輝映。對於遺址南門典型的北魏夯層和一段保存較好的砂岩砌築的環水池壁,將設置玻璃幕地板覆蓋,使遊客直接俯瞰到下面明堂遺址本體,細細品味北魏建築高超的工藝水平。

明堂公園建設注重遺址保護,採用多種保護展示手段,既全面地保護了遺址,又把遺址信息完整地展示出來,充分彌補地下遺址可看性的缺失,盡量做到考古發掘、文物保護、市民遊客共贏的效果,達到將文化遺產保護與城市發展相結合、遺產保護成果惠及於民的更高要求。