共找到4條詞條名為南塘鎮的結果 展開

- 廣東省廣州市芳村區南塘鎮

- 熊出沒之環球大冒險中的小鎮

- 廣東省高州市轄鎮

- 浙江省溫州市樂清市轄鎮

南塘鎮

浙江省溫州市樂清市轄鎮

南塘鎮為一地名,在我國浙江省、江西省以及廣東省(3個)都有同名鄉鎮,由於受自然條件影響,以及當地政策規劃不同,在發展建設方面,各個鄉鎮存在差別。

據史書記載,南塘與清江一帶原屬淺海,在潮水漲平時,波濤滔滔,巨浪滾滾,運輸船隻和漁船可經檉江(古清江名)與自南浦山嘴始的南浦大浦沿三江大浦直達三江碼頭上岸。潮落之後,灘塗廣寬而平展,居住在傍於蔡嶴山、九龍山、南浦山、三江山、珠山海邊及還屬島嶼的鯉魚山、瓜瓢山、蟾山的勞動人民,便可下塗捕捉蟹、蝦、蟶、蚶與蘭鰗、望潮、蝦蛄彈等塗鮮;或依潮水的漲落,設置篾簾、倒籠、圍網進行漁業勞作,生生息息,年復一年。直到清雍正13年(1735),閩福鼎人陳汝白矢志在此築塘圍海造田后,才由淺海慢慢嬗變為物阜民豐的肥沃小平原。

陳汝白(1699-1779),名殿金,又名大侖,號西庚,別號懷辛。世居福建省福鼎縣院洋鄉三都關盤,清雍正12年設置霞浦縣,福鼎三都等地劃歸該縣,陳汝白也更籍為霞浦。據《關盤陳氏宗譜》記載,陳汝白“少有志行,嗜學不倦,頗具經濟之才,不從流俗”。康熙丁酉年(1717),與胞弟肖雲科試名列前茅,昆仲雙雙入州學附生,時有“棣萼聯芳”之美譽。后因古時科場黑暗,陳屢遭失利后,遂與其弟陳肖雲,改事行商,常年往來於浙、閩沿海各商埠、碼頭。在一次商船遭遇颱風駛入樂清灣避風時,發現清江海口十六都、十七都(即今清江、南塘一帶)灘塗廣袤,海淺平坦,眼睛為之一亮。極有商業頭腦的他,便萌生在此築塘圍海造田的宏偉計劃,回家后與其弟肖雲商議得到贊同。經過悉心籌劃后,由陳汝白招募民工主持圍塘築堤,陳肖雲回鄉籌措資金。兄弟倆的通力合作,計劃很快便付諸實施。

他們經過縝密考察,首先在亨乾口至南浦山與珠山接合部築塘,取名大西塘。這條塘堤長跨度大,所經之浦深寬,浪大流急,建築時遭遇到極大的困難。特別是堤壩合攏時,龍口屢屢被潮水衝垮,歷經7次而不成。至第8次,由於又遭大潮與風暴,眾人畏懼退縮,皆以為不可能成就。在這成敗一舉的緊要關頭,陳汝白不顧生命危險,奮然撲入決口,大聲喝令:“何不往我身上倒土?遲疑不決,將前功盡棄矣!”在他的感召下,紛紛有人跳下決口,眾志成城而合圍成功。自此,“鄉人皆以為神,無不俯首聽命。”大西塘是南塘境內最長(約5市裡)得田最多的塘。後來經丈測,為3760畝。

沒想到,正當陳汝白兄弟進行大西塘的堤塘加固和塘田淡化、計劃河道等等措施時,虹橋后塘劣紳連某某眼紅陳汝白的成就,向上誣告陳汝白常用“大洋船”(指陳汝白在海上用以貿易的商船)私通海匪鄭洪達,危害百姓。大清浙江省道接到“呈狀”,便派遣官員下來查辦。陳汝白從友人口中得知此事後,經深思熟慮,想出一計,粉碎了連某某的毒辣陰謀。他先把自己常用的“大洋船”駛進南浦,靠近大西塘邊,然後發動自己手下的上千民工,趁著落潮連夜築起“南浦小塘”(后丈量計田80畝),把“大洋船”圍在塘內。當浙江省道的查辦官員看了現場后,看到“大洋船”停在塘內,不可能進出,通匪無從說起,遂宣布陳汝白無罪,連某某誣告判刑入獄。

此後,陳汝白兄弟又圍住了南塘。由西塘陡門邊(即南塘塘角),朝西北向蟾山,再向東面的東山尾部,回接大西塘圈圍,亦得田3700畝;東山塘。由蟾山往西北的鯉魚山沿北往東延至東山靠海的山嘴圈圍,周圍六里,得田360畝;鎮浦塘,在南浦,長300餘丈,計田370畝。豐碩的成果又多次遭到地方惡霸豪紳蠹胥的妒忌,這幫人上下勾結、沆瀣一氣陷害陳氏兄弟,意欲鳩佔鵲巢,使得陳氏兄弟遭遇彌天不幸與遺恨。陳汝白自36歲開始在南塘、清江圍塘造田,歷經30個寒暑,至65歲又著手改良土壤,開墾土田,直至80歲離開樂清,付出了畢生的心血,奉獻了全部家產,其間所經歷的艱難困苦,是難以用筆墨形容的,其功績之巨,也非言語可以表述。

陳公汝白是南塘的創始人,是南塘的開山鼻祖,這是不可抹殺的歷史事實,他的巨大功績也是不能泯沒的。陳汝白離開南塘作古后,南塘的先民視陳公為神人,自發地塑陳公像,立陳公廟,年年祭拜,虔誠跪禱。

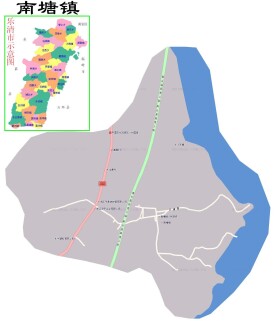

南塘是鑲嵌在樂清海畔的一個璀璨明珠。地處雁盪山南麓的南塘鎮,距樂清市區20多公里,104國道倚鎮而過,甬台溫高速公路橫貫全境,溫州機場和火車站均在1小時車程內。全鎮總面積為14.5平方公里,轄18個行政村,除小橫床地處海島、山馬村在龜山之南外,其餘村莊都在一片水網平原之上。

據考證,南塘自古為東甌繁華之地。北宋治平二年,因海嘯而成滄海,清雍正乙卯,福建人陳汝白從閩東遷徙居此並築塘造田,男耕女織,幾代人苦心經營,才形成今日之風貌——居民傍山者依山築屋,近水者臨河而居,青郁蒼翠之處皆為人家,田園風光旖旎無比。

南塘鎮

“雄關漫道真如鐵,而今邁步從頭越。”在新的歷史進程上,南塘人民正以嶄新的姿態把樂清灣這顆燦爛明珠建設得更加輝煌。

| 珠山村 | 后塘村 |

| 鯉魚山村 | 北港村 |

| 南浦村 | 朝霞村 |

| 南塘村 | 三江村 |

| 江宅村 | 小東塘村 |

| 東港村 | 小橫床村 |

| 楊州村 |

(第五次人口普查數據)

| 總人口 | 18312 |

| 男 | 9635 |

| 女 | 8677 |

| 家庭戶戶數 | 4888 |

| 家庭戶總人口(總) | 17039 |

| 家庭戶男 | 8750 |

| 家庭戶女 | 8289 |

| 0-14歲(總) | 4648 |

| 0-14歲男 | 2556 |

| 0-14歲女 | 2092 |

| 15-64歲(總) | 11938 |

| 15-64歲男 | 6239 |

| 15-64歲女 | 5699 |

| 65歲及以上(總) | 1726 |

| 65歲及以上男 | 840 |

| 65歲及以上女 | 886 |

| 戶口本地住在本地 | 15930 |

2021年,溫州市第七次人口普查分鄉鎮(街道)常住人口數據公布,截至2020年11月1日零時 ,南塘鎮常住人口為19977人。

秉承先人創業遺風,這片熱土上的人民勇敢、勤勞、敢為天下先。早在1936年,鯉魚山村就建立了戰時青年服務團,全鎮在革命戰爭中犧牲的烈士有12人。1994年百年未遇的17號颱風伴隨著天文大潮,吞噬了全鎮所有的堤塘,奪去無數的生命,財產損失巨大。災后,南塘人民在黨和政府的領導下,自力更生,奮起抗災,不到一年時間投入了近千萬資金,全部築起了20一遇的標準堤塘。山馬村黃永斌膽大"包海",個人投資600萬元建標準塘,一時引起全國眾多媒體的關注。此外,不少南塘人士在全國各地築碼頭、闖市場,為當地的經濟建設作出了貢獻,留下了一個個成功者的足跡。這種"敢冒風險、敢於創新、自加壓力、自強不息"的南塘精神,永遠是南塘人民一筆巨大的精神財富。

改革開放以來,南塘大地波瀾疊起,捷報頻傳,2萬多南塘兒女搶抓機遇,加快發展,努力建設美好家園,為提前實現農業和農村現代化而奮鬥著。特別是近年來,鎮黨委政府始終堅持"兩個文明"一起上,揭開了南塘發展歷史上光輝燦爛的一頁:工業經濟快速發展,效益農業已成規模,基礎設施日臻完善,教育投入力度加大,海上南塘優勢凸現,社會事業全面進步。2000年全鎮工農業總產值2億元,農民人均收入達5057元。跨入了溫州市首批小康鄉鎮行列。

2006年,該鎮認真貫徹樂清市委一系列重大決策部署,凝心聚力,奮勇爭先,攻堅克難,紮實工作,全鎮經濟社會實現又好又快發展。全年實現生產總值8.95億元,比上年增長48.4%;財政總收入2370萬元,比上年增長15%;農村居民人均純收入由6002元增加到6500元,比上年增長8.2%。

2007年政府工作指導思想是:以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,以科學發展觀統領全局,緊緊抓住樂清灣港區開發建設機遇,以港富鎮,深入實施科教興鎮、農業穩鎮、工業立鎮的發展目標,統籌各項事業發展,全面建設經濟發達、文化繁榮、社會穩定、人居環境優良的和諧南塘。

陳十四娘娘的傳說

南塘鎮的東山村,建有一座陳十四娘娘廟,每逢農曆三月初五日,便舉行盛大的廟會活動。

一是娘娘出巡保平安。出巡的隊伍龐大,整肅活躍,“娘娘”的轎前,裝扮的“旗牌”高舉“出巡”、“肅靜”的牌子,由多人吹著長號,鳴鑼開道,吹吹打打前行。後面則由村民扮演“老鼠嫁囡”等民間遊藝雜耍助興。並規定凡“保界”內的村落(今東山、外塘、里塘、永光、龍珠塘)都要設香案迎接,每個香案,必須由村中“丁財兩旺”而且有威望的老人主祭。祭拜時,由司儀高呼“娘娘”的聖號讓主祭人參拜。結束以後,“娘娘”乘坐著半副“鑾駕”回廟。

二是廟會活動期間,要上演三天三夜大戲,熱鬧非凡。

三是廟會活動期間,進行民間貿易。本地的、外地的村民、商賈,買賣水車犁耙、畚箕扁擔等農副產品以便備耕。

為什麼“陳十四娘娘”有此威望,有關的傳說很多。

有傳說道,唐代中葉,一白蛇千年修鍊成精,統領白猿精、青虎精等大小妖魔,佔據福建省古田縣臨水村的靈氣洞穴,殘害黎庶。並強迫鄉民為其立廟,要於每年的重陽節送童男童女二人作祭禮,民不堪其苦。鄉民請當地頗具法術的道教法師陳上元(諱陳昌,官封諫議戶部郎中)之子陳二相(號法通)、義子陳海清(號法青)作法除妖。法通與法青雖都是經異人傳授瑜迦大法神通三界的法師,無奈妖蛇法力比法通、法青更勝一籌,無力翦除。那妖蛇更加興風作浪,直攪得東南沿海烏煙瘴氣,民不聊生。

適一日觀音大士赴會南海,途經東南沿海,見人間妖氣衝天,掐指一算,知是妖孽所為。乃剪一指甲化作一道金光,直往福建省古田縣臨水村陳上元之元配夫人藹氏腹中投胎,藹氏生下一女后,取名十四,又名進姑,亦名靖姑,自小聰穎,幼年便悟玄機。至成年,觀音菩薩點化傳授其通天法力,並命其帶領法通、法青等法師,在東南沿海一帶除滅了妖蛇及其他魔怪,佑護黎民百姓免受苦難,廣受塵世眾生的愛戴。

後來,唐朝皇帝的皇後分娩艱難,宮中御醫無能為力,有朝臣推薦靖姑解難。靖姑降玉施法,使太子安然產下,保皇后平安,立下大功,皇上敕封陳十四為“都天鎮國顯應崇福順意太奶夫人”,並敕建廟堂於古田。陳十四娘娘的法術系觀音菩薩所傳授,功力高強,其人又嫉惡如仇,專在東南沿海一帶除妖滅怪,保生護幼保境安民。

有一次,陳十四娘娘帶著一班人眾,在東南沿海巡查至樂清灣南塘段的上空,見兩條蛟龍為搶一顆明珠,一忽兒上天,一忽兒入海,直斗得海浪滔天,潮水跨過塘堤,沖毀田地房屋,弄得民眾攜兒帶女驚慌四逃。陳十四娘娘大怒,立即降下雲頭,念動咒語,作法降魔。兩條孽龍斗得正酣,忽見一道金光直逼腦門,一聲炸雷直轟頭頂,不過半刻便癱軟在地僵化為山,那顆明珠也一同幻化為山。至今,遠看南塘鎮的東山和南浦山極像兩條龍,在其中間的龍珠山也酷似一顆明珠。當地人民感其功德,遂建廟祭祀膜拜矣。

鯉魚山的傳說

傳說元朝末年,因為統治階級殘暴壓迫殺害東南沿海人民,逼使有志之士紛紛揭竿而起,奮起反抗暴政。尤其是東南沿海的方國珍擁十數萬眾,割據一方,屢攻州縣得勝,疆域大辟,弄得元仁宗寢食不安。

其時,仁宗信奉佛道神說,一貫溜須拍馬深得仁宗信任的軍師向皇帝進言,說自己夜觀天象,測知方國珍系金色鯉魚精轉世。鯉魚如躍過龍門即化為龍。龍乃皇帝之謂,如是必將取代陛下。一番話說得元仁宗昏昏沉沉,那軍師趁機又說自己有解救之法,經步罡踏斗后掐算出東南沿海的樂清灣邊有一座小島,其形酷似鯉魚,即金色鯉魚的化身。那鯉魚日間幻化為山,埋頭睡覺,養精蓄銳,夜間成鯉,游向龍門下,試躍龍門。如將“鯉魚”治住,使之不能躍上龍門,則方國珍剿之必滅。皇帝忙問“治鯉”之法,那軍師神秘地向皇帝附耳述說,道是只要將“鯉魚”的兩隻眼睛鑿瞎,必失飛躍龍門之能。皇帝遂降旨命軍師率人乘船來到樂清灣北部,找到鯉魚小島,在其北、南兩側尋著兩塊形如魚眼的巨大圓石,對中鑿開,還澆之狗血等污穢之物,使“鯉魚”永遠僵化為山,也就是現在座落在南塘鎮的鯉魚山。

所謂“鯉魚”兩隻眼珠之處,後人圍海后,建成兩座陡門,成為“塘洋”泗塘河與北塘河兩條大河的疏導和藏貯河水的要塞。在兩處陡門建造之處,那兩塊巨石的確很像魚眼,現在仍依稀可見。

永光村太子殿的傳說

南北朝時代的南朝梁武帝,名蕭衍(502-520),建都城於杭州,其太子名蕭統,號昭明,因迷戀京都的繁華,無心求學,荒廢了學業。梁武帝為糾其繆誤,在蕭山建“太子讀書室”,迫其攻讀。太子離開京都繁華之地,遂潛心在讀書室攻讀文學,後來成了一位文學家,著有昭明太子選集等。

昭明太子成了文學家以後,一次乘船南下到溫州江心寺進行文學探訪,正值農曆六、七月期間,船未至溫州,受到大颱風襲擊,飄泊至東山島(就是現在南塘鎮的東山)避風。太子因受風寒,突發了急病,在那年代,海邊人煙稀少,缺醫少葯,昭明太子不得治療而死亡。因天氣炎熱,死屍不能久放,所以埋葬在東山嘴頭。後人念其尊為太子,客死異鄉,遂在其墳邊建造了太子殿,常常燒香禮拜,慰其孤魂。不想太子陰靈非常靈驗,有求必應,香火漸漸鼎盛。

瓜瓢山的傳說

南塘鎮鯉魚山村的瓜瓢山有一段鮮為人知的民間傳說,為鯉魚山及周邊村落渲染上神秘而美麗的色彩。

相傳在很早很早的時候,“塘垟”是一個浩大的湖泊,湖水豐盈,水生物繁盛,北歸的雁,南飛的燕是這個澤國世界里的常客。一次,一位仙人羨慕這塊人間絕倫美境,駕著一葉輕舟到此覽勝,但見湖泊中魚肥蝦鮮,饞欲油然而生,立身船頭,便將一架用來捕魚的網罾放入水中。片刻,一條大魚堂然而入,仙人欣喜若狂,即把網罾扳起,但見這條肥大鋥黃的鯉魚在網中翻滾,似有掙脫逃逸之勢,仙人急中生智,見船倉內有一隻舀水用的大瓜瓢,隨手取它去舀取鯉魚,誰知,這條大鯉魚非但沒被舀進瓜瓢,卻大施威力,猶如蛟龍,蹦跳翻滾,頓時,湖面上掀起千尺狂瀾,結果,船被掀翻了,網罾、瓜瓢統統被掀散了。仙人自然不會遭此劫難的,為銘刻此番非常遭遇,他略施法術,指物變山,永存人間。

當年的鯉魚,就是現在的鯉魚山,網罾,就是現在楊州村的蟾山,舟船,就是現在的三江村北山的船山,瓜瓢,便是鯉魚山鄰近惟妙惟肖的瓜瓢山了。

龍珠山的傳說

清雍正年間,閩人陳汝白北游甌越,見樂清灣北部海塗沃衍,宜造田為民,遂與其弟肖雲竭家資與鄉民戮力圍海,歷時三十年,先後築成北塘、南塘、南浦塘、蔡嶴塘等,計田數千畝。

后因來了兩條孽龍,為爭奪龍珠,時不時興大風作巨浪,或降暴雨釀災,致使塘塌田復功虧屢敗,陳汝白含憤吞塘泥魂歸故里。其弟肖雲悲慟之餘,決心續其兄志。某夜宿於館舍,夢楊七府神人前來點化,說惡龍夜間飛空爭鬥,白晝則化為山丘卧淺海深眠,只須乘其酣睡時,用柴火雜以白狗血炙燒其肚臍三個時辰,即可治死孽龍,再取龍珠投入塘之龍口,則圍海造田大功可成。肖雲從其說,率鄉眾修復塘堤,又在南塘與東浦塘交界處復築一塘,其龍口設於兩惡龍化山的交界地。塘成,肖雲依法果然治死惡龍,並攫龍珠投入龍口,取得了築塘圍田的勝利。后將此塘取名為龍珠塘。

現在,遠望南塘鎮的東山與南浦山的形狀,確頗像兩龍,在其中間的龍珠山亦酷似龍珠。在東山西部一凹處,尚有炙龍的遺址。填入塘之龍口的龍珠雖亦化為山,因寶光靈氣不滅,幾百年來仍寶光閃耀。

南浦山尖求子故事

從前某村有一個婦人,人長得非常漂亮,但水性楊花,經常有些遊手好閒的浪蕩子弟上門勾搭她,弄得她的丈夫非常生氣,但又因為她長得千嬌百媚,也捨不得打她罵她,尤其是這婦人能說會道,很會撒嬌,總把醜事推得一乾二淨,他丈夫沒有辦法,只好由她。

但是婚後三年,尚不見有喜,丈夫便經常在妻子面前念叨:“人生百事,無後為大。我們結婚多年,尚無子嗣,這便怎麼好。”他的妻子想想也是,聽別人說,南浦山尖的送子娘娘十分顯靈,某日也不告知丈夫,相約一個女友前去南浦山尖求子。她的丈夫見她打扮得妖嬈百般,以為又去干不正經事,便悄悄尾隨著她,一直到了南浦山尖佛堂,便悄無聲息地提前鑽進佛櫥下面。

這婦人經過一番凈手點香后,跪在蒲墊上求告道:“阿彌陀佛,弟子結婚三年,尚未見喜,要說我自己“緣故”(原因的意思),我做‘大娘’(大姑娘的意思)時生過;若講是丈夫‘緣故’,我‘親家’(姘夫的意思)無數,求送子娘娘給我送子。”此話一出,她丈夫氣不打一處出,爬出佛櫥,便大聲責罵妻子:“你平日都說自己貞節,今日你求子說得一清二楚,還有何話可說”。那婦人的女友,見狀況不對,拖著那婦人如飛般逃出佛堂。

王仙祖廟的傳說

南浦山尖,就是南塘鎮南浦山的頂峰,是個風景秀麗的地方,它東臨樂清灣空闊的大海,遠看波濤滔滔,船駛鷗飛,水天茫茫;西壤南塘小平原,俯視可見一望無際的綠野和錯落有致民居住宅。站在此處,海天空闊,清風習習,令人神曠心怡,確是一個休閑的好地方。

但來這裡的人大部分是燒香拜佛的,因為這裡有一座善男信女嚮往的王仙祖廟。世傳仙祖名逢春,系江西省南昌人氏,精於醫道而嫻於陰陽地理,喜山水風景。當他雲遊到南浦山尖時,認為此是勝地,便定居下來。仙祖慈悲為懷,樂於以醫術救治百姓,活人不止千數,名聲遠播“塘垟”、虹橋、海山遠近之地。上天念其功德,指派觀音菩薩點化為仙。後人尊為仙祖,並建廟頂禮祭拜。

馬欄基的傳說

南塘鎮的山馬村,由“山下塗”與“馬欄基”兩個自然村合併而成,並取兩個自然村的首字而起名為山馬村。

“馬欄基”自然村的名字有些來歷。據傳說,元末農民起義軍陳友諒部,在東南沿海戰鬥頻繁,他在擁有強盛的海上軍隊后,逐漸把目光瞄向陸戰部隊。在一次考察山川地理態勢時,發現馬欄基這個地方三面環山,東靠浩瀚的樂清灣,佔地800餘畝,土地肥沃,草木豐盛,是飼養戰馬的好地方,遂把原養在茅峴島的戰馬移至馬欄基。

為了方便茅峴山大營軍隊與戰馬所在地的聯繫,在樂清灣茅峴島與“馬欄基”的海陸之間,搭起一座長達千米的浮橋。后陳友諒兵敗,這條浮橋和馬欄基及戰馬都毀於兵燹,但飼養戰馬的“馬欄基”古迹尚存,“馬欄基”這個地名也流傳至今。