劍門蜀道遺址

劍門蜀道遺址

劍門蜀道遺址,戰國至清代川陝古道遺址。位於四川省廣元市劍閣縣。以劍門關徠為中心的劍門蜀道,是戰國時開闢的秦蜀古棧道的南段蜀棧道,又稱金牛道,歷經秦、漢、唐至清代。

劍門蜀道從陝西漢中、寧強進入四川,經四川廣元、劍閣、梓潼至綿陽,全長600餘公里,這條古道沿嘉陵江修築,山坡為石梯路,峽崖為棧閣(鑿孔塞梁、立柱鋪板)。現嘉陵江明月峽、清風峽、三灘峽等處古棧道遺痕孔尚存。

劍門古蜀道對古代中國西南的政治、軍事、經濟、文化的發展曾起過重要作用。沿途遺存名勝古迹眾多,如廣元棧道、皇澤寺、覺苑寺、千佛崖、古驛道翠雲廊、七曲山大廟等,其中翠雲廊為國家級森林公園,覺苑寺為國家級文物保護單位。

2006年5月,劍門蜀道遺址被國務院公布為第六批全國重點文物保護單位。

劍門蜀道已有3070多年的歷史。它大規模開鑿於戰國中期,周慎靚王五年(公元前316年),秦惠文王派遣司馬錯、張儀至蜀時使用。秦末,劉邦在關中與項羽爭霸取得勝利后,從此道入蜀,並進而完成統一大業。東漢末年,劉備進兵欲取西川也是走的劍門蜀道。蜀漢時,諸葛亮“六齣祁山”北伐也要走劍門蜀道,併發明了“木牛”、“流馬”穿行於這條古道上。三國末年,魏軍伐蜀時兵分兩路,主力走的是劍門蜀道,另一支走的是陰平古道。此後,劍門蜀道成為歷代兵家必爭之地。

金牛道

20世紀30年代修建的川陝公路和20世紀50年代修的寶成鐵路都是沿著劍門蜀道而修建。1982年劍門蜀道被國務院公布為第一批全國重點風景名勝區。

地形走向

劍門蜀道,道路多沿河流呈南北或西南走向,隨山系間隙及河流谷地穿行,依據地形靈活變化,沿途多作棧閣,途中穿越天險劍門。

驛道結構

劍門蜀道古棧道

翠雲廊段的古驛道由一塊塊青石板拼接而成,路面一般寬2—3米,最寬處有5米,其間有“攔馬牆”、“飲馬槽”、“門檻石”、“防滑線”、“栓馬樁”等。道路兩旁是參天古柏,驛道上留有車轍痕、馬蹄痕和行人足跡。

劍門蜀道沿途遺存

劍門蜀道遺址的三國文化

劍門蜀道遺址是中華民族創造史、奮鬥史的歷史見證,蘊含著中華民族特有的精神價值、思維方式和想象力,體現著中華民族的生命力和創造力,是全人類文明的瑰寶。

明月峽

自蜀道申報世界遺產工作開展以來,廣元市人大常委會、廣元市政府先後出台了《關於加強劍門蜀道遺址保護的決定》《廣元市劍門蜀道遺址保護管理暫行辦法》等系列文件,將劍門蜀道保護列入政府重要工作,納入全市經濟和社會發展規劃、城鄉建設規劃、市縣工作目標考核體系,避免劍門蜀道文化資源的原真性、完整性和原生態環境遭到破壞,促進了劍門蜀道遺址保護工作的順利進行。

主要措施:

一是實施文物保護工程。十一五期間特別是“5.12”地震災后重建以來,國家、省、市投入劍門蜀道文物保護經費22億元,先後實施了劍門蜀道沿線重要文物保護單位皇澤寺、千佛崖等20個保護項目,使重要文物保護單位的基礎設施條件得到根本改善。同時,建立健全了嚴格的保護機制和管理措施,將保護管理責任層層進行落實。

二是加強劍門蜀道遺址古石板路及其周邊環境的保護。嚴禁盜搬道上石板、亂修亂建、開山採石等破壞性行為,切實保護蜀道遺址原貌。

翠雲廊古柏

四是加強環境綜合整治。在千佛崖、皇澤寺、劍門關周邊開鑿隧道3.5公里,從根本解決了交通主幹線橫穿重點文保單位的問題,做到公路、鐵路為文物讓路;搬遷了文保單位內大量違章建築,修復了部分驛站街道、民居、石板路。

徠金牛道

五丁坪雕塑

劍門關

三國時期,孔明北伐中原時路經此地,通過觀察地形,認為易守難攻,所以便在此處建關,劍門關由此而來。

擺宴壩

唐天寶十五載(公元756年)六月,因安史之亂,年逾古稀的唐玄宗李隆基出逃四川。至德二載(公元757年)正月,安祿山被他兒子所殺,長安和洛陽也被唐軍收復。金秋十月,即位的皇帝唐肅宗李亨封玄宗為太上皇,並派大臣到蜀地迎接其回長安。

劍門關

報國靈泉

在劍閣縣武連鎮至柳溝鎮境,至今有雙眼泉水,終年不枯,水質甘甜。相傳唐僖宗幸蜀路過此地時,身患重病,醫治無效,后經異人指點,飲此泉水而愈,於是賜名為“報國靈泉”。

細雨廊

細雨廊一名取自於宋代詩人陸遊的名篇《劍門道中遇微雨》。這首詩的內容為:“衣上征塵雜酒痕,遠遊無處不消魂。此身合是詩人味,細雨騎驢入劍門。”當年,陸遊奉調從陝南到成都去任新職,路徑細雨廊,吟成了這首記行小詩。

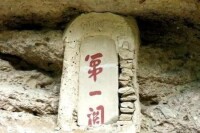

“第一關”碑

第一關

位置:廣元市劍閣縣劍門鎮。

門票:劍門關景區100元(含關樓、粱山寺景區),劍門關索道單程20元,往返30元,翠雲廊景區50元。

開放時間:劍門關9:00—18:00,17:00停止售票。

交通信息:

1.成都—廣元—劍門關:成都昭覺寺車站有到廣元的班車;廠元南河汽車站有到劍門關景區的班車。

2.成部—劍閣新縣城—劍門關:成都昭覺寺汽車站有到劍閣新縣城(下寺)的班車,劍閣新縣城至劍門關有小巴。