朊蛋白病

朊蛋白病

朊毒體病(prion diseases)是一組由變異朊蛋白引起可傳遞的神經系統變性疾病。亦稱朊病毒病或蛋白粒子病。朊蛋白病是一類具有傳染性朊蛋白導致散發性中樞神經系統變性疾病。動物朊蛋白病包括羊瘙癢病、傳染性水貂腦病、麋鹿和騾鹿慢性消耗病和牛海綿狀腦病等。已知人類朊蛋白病主要有Creutzfeldt-Jakob病、Kuru病、Gerstmann-Straussler綜合征、致死性家族性失眠症、無特徵性病理改變的朊蛋白痴獃和朊蛋白痴獃伴痙攣性截癱等。

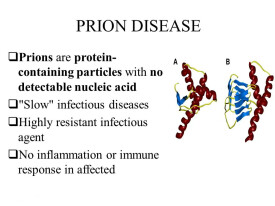

朊蛋白病是一組具傳染性朊蛋白所致散發的,顯性遺傳的,可傳染的中樞神經系統變性疾病,其病理特徵是腦海綿狀變性。已知朊蛋白並非病毒,也不是類病毒,而是一種特殊的具有傳染性質的蛋白(protinactious?infectious?particles,prion)。朊蛋白上一種糖蛋白,分子量約27~35道爾頓。正常腦組織中也含朊蛋白,並存在朊蛋白基因,位於20號染色體短臂上。

正常腦組織朊蛋白(prion protein,PrP)無致病性,其功能尚不清楚。感染性朊蛋白是朊蛋白的一種變異型,可引起腦組織海綿狀變性。正常朊蛋白是α螺旋結構,是水溶性蛋白,可以被蛋白酶水解。而變異型朊蛋白則是β片狀結構,不溶於水,不能被蛋白酶水解,也不能被核酸酶破壞,高壓消毒及巴氏消毒不能滅活。變異型朊蛋白沉積在腦組織中,引起神經細胞退行性改變,造成海綿狀腦病。皮質-紋狀體-脊髓變性(Creutzfedt-Jokob?Disease,CJD)是人類最常見由朊蛋白引起的疾病。瘋牛病(BSE)的發現引起世界上極大震動,系通過被感染動物屍體加工成飼料喂飼牛而發生流行。

該病的病變主要累及大腦皮質,有時基底節、丘腦、小腦皮質等也可受累。(1)肉眼觀大腦萎縮;(2)光鏡下神經氈(neuropil),即神經突起構成的網狀結構和神經細胞胞漿出現大量空泡,呈海綿狀外觀,伴有不同程度的神經元缺失和反應性膠質化,但無炎症反應。病變區可有澱粉樣斑塊;(3)電鏡下空泡內可見含有與細胞膜碎片相似的捲曲的結構。臨床表現多樣性,多以人格改變起病,進行性智力衰退,無發熱。CJD患者可有步態異常,肌陣攣和發展迅速的痴獃。99%病人的病情為進行性發展,往往在起病後5個月~1年內死亡,死亡率99.2%,遠遠高於癌症。

朊蛋白病是一種由於朊蛋白錯誤摺疊而引起的致死性神經變性疾病,包括人類朊蛋白病和動物朊蛋白病。

根據朊蛋白假說,朊蛋白病是由一種缺少核酸但具有感染性的朊蛋白病原體所引起。現如今較認可的發病學說是:少量致病性朊蛋白與正常朊蛋白結合后,以致病性朊蛋白為模板,使正常朊蛋白髮生明顯構象改變而轉變為致病性朊蛋白,致病性朊蛋白轉換成功之後,此增殖過程就以指數方式增長,朊蛋白全部或大部分轉變成不溶性的致病性朊蛋白。一旦正常朊蛋白轉變成致病性朊蛋白,就會從細胞膜上解離,在溶酶體內聚集,最終導致溶酶體崩解和細胞變性死亡。

人類朊蛋白病包括Creutzfeldt-Jakob病、Kuru病、Gerstmann-Struss-sler綜合征和致死性家族性失眠症等。綜合征和致死性家族性失眠症等。根據其流行病學特點分為3種類型,分別為散發性、遺傳性和獲得性。動物朊蛋白病包括牛海綿狀腦病(即瘋牛病)、羊瘙癢症、傳染性水貂腦病、鹿的慢性消損病、貓海綿狀腦病、野生動物海綿狀腦病等。動物朊蛋白病均由接觸感染動物或餵食被感染的飼料引起。

神經影像學檢查:磁共振典型的成像表現是雙側沿皮層溝回走形的改變和基底節區的異常高信號。基因檢測可發現相應的基因突變。腦組織病理學和免疫學檢出致病性朊蛋白是診斷的金標準。典型特徵是腦組織廣泛海綿狀空泡變性、澱粉樣蛋白沉積及神經退行性變,但活檢可能引起繼發感染、腦組織進一步破壞,且操作有傳染的風險,應慎重進行。

本病最重要的輔助檢查是腦電圖檢查、腦脊液檢查、神經影像學檢查和基因診斷。腦電圖為常規檢查項目,特徵性表現為周期性尖慢複合波。

現如今朊蛋白病仍沒有延緩疾病進展的有效治療手段。

據文獻報道,Creutzfeldt-Jakob病意外傳染給人類而致病的潛伏期為1.5~2.0年,而其他類型疾病潛伏期可長達年30年。大多數Creutzfeldt-Jakob病患者在出現臨床癥狀或體征後生存時間為一個6~12月,部分患者可生存長達5年之久,有報道稱,日本朊蛋自病患者生存期長於歐洲地區。臨床主要是對症和支持治療,延緩疾病進展,提高患者生活質量,延長生存期應鼓勵患者積極參加適於自身的鍛煉活動,尤其是無癥狀性遺傳性Creutzfeldt-Jakob病患者,可使發病年齡推遲。同時也可囑咐患者減輕壓力維持健康、均衡的飲食。由於疾病的快速進展性,建議患者與醫師保持密切聯繫,以幫助控制癥狀。患者仍應定期隨訪,以有效控制其臨床癥狀。對於患者家屬的諮詢是十分必要的,尤其是基因攜帶者。

朊蛋白是可傳播性海綿狀腦病病原體,是既有傳染性又缺乏核酸的非病毒致病因子。PrP高度耐受高壓消毒或福爾馬林處理,須用特殊高壓消毒程序或次氯酸鈉(漂白粉)消毒。人類PrP由20號染色體短臂膀上面PRNQ基因編碼,有兩種異構體,分別是存在於正常細胞的PRPC和引起動物及人類朊蛋白病的PrPsc。兩種異構體序列無差別,但蛋白空間構型不同,PrPc是一種細胞內膜結合蛋白,生物學功能不清;PrPsc不僅存在於細胞內膜,在細胞外澱粉樣蛋白絲和斑塊中也可發現,PrPsc可促進PrPc轉化為PrPsc。人體內PrP增殖可能是一個PrPc分子與一個PrPsc分子結合,形成一個雜合二聚體或三聚體,此二聚體會轉化成兩個PrPsc分子,再依次呈指數增殖。PrP如何傳播疾病迄今不明。人類朊蛋白病在約15%的患者為遺傳性,均為常染色體顯性遺傳,患者家族也朊蛋白基因突變(人類命名為PRNP),機體對α-螺旋向β-片層轉變特別易感,遇到外部致病因子(如PrPsc)時約半數人可發病,潛伏期長短與接觸致病因子的量及不同構型毒株有關。

Creutzfeldt-Jakob病(CJD)是最常見的人類朊蛋白病,主要累及皮質、基底節和脊髓,故又稱皮質-紋狀體-脊髓變性(corticostriatospinal degeneration)。臨床以進行性痴獃、肌陣攣、錐體束或錐體外系損傷癥狀為主要表現。本病呈全球性分佈,發病率為1/100萬。患者多為中老年人,平均發病年齡60歲。

CJD分為散髮型、醫源型(獲得型)、遺傳型和變異型等四種類型。80%~90%的CJD呈散髮型。發病年齡25~78歲,平均58歲,男女均可罹患。

1、患者多隱匿起病,緩慢進行性發展,臨床可分三期:①初期:表現易疲勞、注意力不集中、失眠、抑鬱和記憶減退等類似神經衰弱和抑鬱症的表現,可有頭痛、眩暈、共濟失調等。②中期:大腦皮質、錐體外系、錐體束及小腦受損的癥狀交替或相繼出現。大腦皮質受損表現為進行性痴獃,一旦出現記憶障礙,病情將迅速進展,患者外出找不到家,人格改變,痴獃,可伴有失語、皮層盲;錐體外系受損的表現為面部表情減少、震顫、動作緩慢、手足徐動、肌張力增高等。小腦受損出現共濟失調、步態不穩。脊髓前角細胞或錐體束損害可引起肌萎縮、肌張力增高、腱反射亢進、Babinski征陽性。此期約2/3患者出現肌陣攣,最具特徵性。③晚期:出現尿失禁、無動性緘默、昏迷或去皮質強直狀態,多因壓瘡或肺部感染而死亡。

2、變異型CJD特點是,發病較早(平均約30歲),病程較長(>1年),小腦必定受累出現共濟失調,早期突出的精神異常和行為改變,痴獃發生較晚,通常無肌陣攣和特徵性EEG改變。

本病尚無有效治療。90%病例於病後1年內死亡,病程遷延數年者罕見。