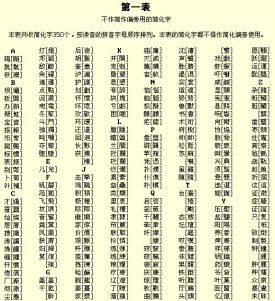

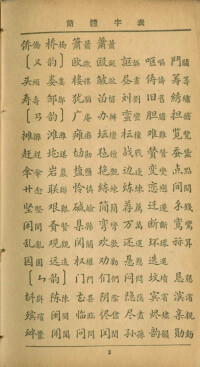

第一批簡體字表

公佈於1935年的簡體字表

1934年1月,國語統一籌備委員會第29次常委會通過了錢玄同的《搜采固有而較適用的簡體字案》,呈請教育部施行。經教育部批准同意后,委託錢玄同主持編選《簡體字譜》。1935年8月國民政府教育部公布了《第一批簡體字表》,一共收錄了324個民間流傳最廣的俗字、古字和草書字。但因為有爭議,第二年2月,《第一批簡體字表》被收回。

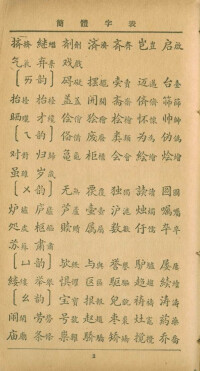

民國《第一批簡體字表》的兩個說明是這樣的:1)簡體字為筆畫省簡之字,易認易寫,別於正體字而言,得以代繁寫之正體字。2)本表所列之簡體字,包括俗字、古字、草書等體。俗字如“體、寶、岩、蠶”等,古字如“氣、無、処、廣”等,草書如“時、實、為、會”等,皆為已有而通俗慣用者。

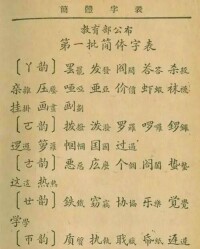

第一批簡體字表

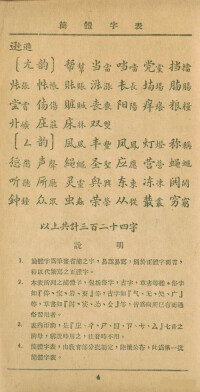

第一批簡體字表

1935年8月,《第一批簡體字表》發布,收簡體字324個。這是中國政府第一次大規模推行簡化漢字。1936年2月教育部奉行政院命令,訓令“簡體字應暫緩推行”。《第一批簡體字表》與《簡化字總表》有所不同,例如“麽”簡化為“庅”而不是“么”("么"原本是“幺”的俗體,后成為“麽”的簡化字)。

第一批簡體字表

1920年,語言學家錢玄同在《新青年》上發表文章,主張推廣簡體字。

1922年,錢玄同和北京大學教授黎錦熙向中華民國政府國語統一籌備會第四次大會提交了文件《減省現行漢字的筆畫案》,其中提出8種簡化策略,這是第一次系統提出漢字簡化方法。蔣介石對此表示關注。他詢問教育部部長王世傑的意見如何。王世傑回復道:“我個人認為,有的漢字筆畫確實太多,應該作些簡化,但只能逐步進行。”於是,蔣中正決定逐步推行簡體字。王世傑把簡體字的事情全權交予黎錦熙處理,黎錦熙提交了1000餘字的簡化字,王世傑認為太多,刪減到三四百字。

第一批簡體字表

1928年,胡懷深的《簡易字說》出版,這是為簡化漢字服務的最早的資料專書。1930年,劉復、李家瑞的《宋元以來俗字譜》、卓定謀的《章草考》、陳光堯的《簡字論集》等出版。1931年,徐澤敏的《常用簡字研究》出版。1932年,國語統一籌備委員會編的《國音常用字彙》出版,收入了宋元以來的大多慣用簡體字。1934年,杜定友的《簡字標準字表》出版。徐澤敏的《550俗字表》發表。1934年,錢玄同又一次向國語統一籌備委員會提出《搜采固有而較適用的簡體字案》。

第一批簡體字表

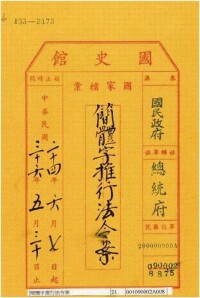

民國二十四年(1935年8月21日),王世傑頒布國民政府教育部第11400號部令,向全社會公布《第一批簡體字表》,共計324個;並公布《推行簡體字辦法》9條。

8月22日教育部制定公布了《各省市教育行政機關推行部頒簡體字辦法》。1936年2月5日教育部奉行政院命令,訓令“簡體字應暫緩推行”。《第一批簡體字表》被收回廢止。1936年10月容庚出版了《簡體字典》,並且在燕京大學開設簡體字課加以試驗。1937年5月字體研究會發表了《簡體字表》第一表。

考試院院長戴季陶聽聞后,向蔣中正說:“簡化漢字十分荒謬,破壞了中國文化”,並三個月拒絕參加國民黨會議。

蔣中正思考後,覺得暫時擱置簡化字方案。此後一直未有機會再次實行。

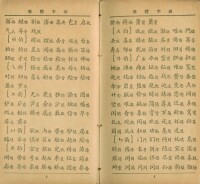

簡體字表

1.以述而不作之原則;

2.擇社會上比較通行之簡體字,最先採用;

3.原字筆畫甚簡者,不再求簡。