高山鼠兔

IUCN易危物種

高山鼠兔(拉丁學名:Ochotona alpina Pallas)為鼠兔科鼠兔屬的哺乳動物。外形略似鼠類,耳短而圓,尾僅留殘跡,隱於毛被內。因牙齒結構(如具兩對上門齒)、攝食方式和行為等與兔子相像,故名鼠兔。高山鼠兔體型小,體長約10.5—28.5cm,耳長1.6—3.8cm;後肢比前肢略長或接近等長;全身毛被濃密柔軟,底絨豐厚,與它們生活在高緯度或高海拔地區有關;毛被呈沙黃、灰褐、茶褐、淺紅、紅棕和棕褐色,夏季毛色比冬毛鮮艷或深暗。

在中國分佈於黑龍江、吉林、內蒙古、寧夏、甘肅、新疆等地,多棲息於山地針葉林、岩礫地區以及亞高山草甸、草原。該物種的模式產地在西伯利亞阿爾泰山。

該物種列入《世界自然保護聯盟》(IUCN)2013年瀕危物種紅色名錄ver3.1—-易危(VU)。

(概述圖參考資料: )

體形中等,體長135—210mm,四肢短小,後肢略長於前肢,後足長22—31mm。前足5趾,後足4趾,足面被毛,爪尖銳,明顯可見。無外露於毛被外的尾。乳頭3對,胸位1對,腹位2對。毛長而蓬鬆。吻鈍。耳圓形,有白色邊椽,長15—26mm。後足腹面具污白色密毛,其毛基為黑色。

夏毛:耳背黑褐色,上體棕黃色、赤褐色或黃褐色,頦烏灰色,頰部、胸部和腹部淺棕黃色或淡黃褐色,足背白色。

冬毛:色較淡而多灰色,耳緣白色,耳殼上部具黑色毛束,體背灰褐色、銀灰色或灰色,略染淺黃色調。下體白色,毛尖略染淺土黃色,足背黃白色,踱部有灰白色密毛。

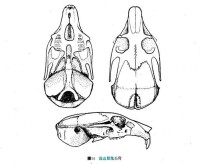

頭骨

上門齒兩對,第一對強大而彎曲,其前方內側有明顯的深溝,第二對門齒緊靠前齒後方,較小。齒隙較寬,其長度大於上齒列長或最後臼齒齒槽間的寬度。第一上前臼齒小,呈扁柱狀,第二上前臼齒較大,其內側有兩個齒梭。臼齒基本一樣,各齒內外側皆有兩個齒棱。下門齒平直,斜向前伸出。第一下前臼齒形狀不規側,斷面略呈三角形,第二下前臼齒結構與臼齒基本相同,最後一個下臼齒較小,僅具單個齒暗。下頰齒列咀嚼面內高外低,形成一斜切面。

高山鼠免為山地營群居生活動物。棲息於林中岩地或碎石坡地中,在林緣、灌叢和近水開闊地域的碎石地中也常見。高山鼠免的洞穴大多利用天然石洞、石隙、樹洞借勢築成,洞口較多,跑道明顯;主洞內巢室簡單,由乾草鋪墊而成;側洞較多,去向複雜。海拔下限為400m,海拔上限為2,500m。

高山鼠兔一般群居于山中岩地,以石隙為洞穴。洞口形狀不一,藏在亂石間。冬季不冬眠,在積雪時常將洞口通於雪面上,雪上洞口直徑約5—8cm。

高山鼠兔白晝活動。10—15時活動最為頻繁。活動時有鳴叫習慣;並以此相互傳遞信息,躲避天敵。高山鼠兔不冬眠,常在洞外石上曬太陽;當天氣不好時在洞中棲息或在雪下洞道中活動。

高山鼠兔也有貯草習慣。貯草一般從7月開始,集草是的活動半徑大於平時覓食時的活動半徑;集草一般貯於洞中及附近倒木或石縫裡。

高山鼠兔分佈在中國黑龍江省、新疆維吾爾自治區。中國之外分佈在哈薩克、蒙古、俄羅斯。

高山鼠兔寧夏亞種(拉丁學名:Ochotona alpina argendata)。在中國大陸,分佈於寧夏、甘肅等地。該物種的模式產地在寧夏。

高山鼠兔小興安嶺亞種(拉丁學名:Ochotona alpina cinereofusca)。在中國大陸,分佈於黑龍江等地。該物種的模式產地在黑龍江上游。

高山鼠兔長白山亞種(拉丁學名:Ochotona alpina coreana)。在中國大陸,分佈於吉林等地。該物種的模式產地在朝鮮北部。

高山鼠兔大興安嶺亞種(拉丁學名:Ochotona alpina mantchurica)。在中國大陸,分佈於內蒙古、等地。該物種的模式產地在東北地區。

19世紀70年代,高山鼠兔在西部蒙古山脈的數量急劇減少。至19世紀80年代,高山鼠兔的種群數量恢復到較高水平。

世界自然保護聯盟(IUCN):易危(VU)。

已被入列中國國家林業局2000年8月1日發布的《國家保護的有益的或者有重要經濟、科學研究價值的陸生野生動物名錄》。

高山鼠兔的毛皮板薄,質量不好,生產上的價值不大。

生活在林區的高山鼠兔,可以做黃鼬等毛皮獸的天然食料。

從高山鼠兔的洞口或洞內收集糞粒,篩凈泥沙,去除雜質,曬乾備用,稱草靈脂。