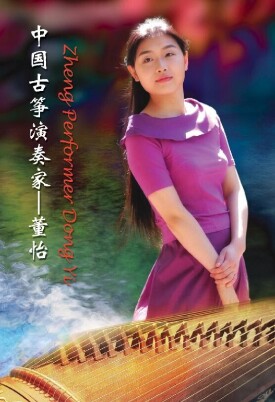

董怡

古箏演奏家

董怡是第一位在北京人民大會堂大禮堂、倫敦大英博物館、英國皇家愛樂樂團總部凱多根音樂廳、英國白廳宮皇家國宴廳、比利時樂器博物館音樂廳等舉辦專場演奏會的中國民族器樂獨奏家。自21歲起至今是中國音樂家協會最年輕的會員。2008於倫敦成立東方天莉文化交流與推廣有限公司(英國),任董事長。該公司現為由董怡擔任董事長的東方天莉音樂文化有限公司(英國)的子公司。自2010年起在英國創辦一年一度的“東方天莉中國藝術節”並擔任藝術節主任。多次應邀為歐洲的國家領導人和皇室成員進行獨奏和舉辦專場演奏會。在以英國為主的歐洲國家成功舉辦個人專場演奏會公演近一百場次。自1999年起已由中國唱片總公司先後出版了董怡的五部個人古箏演奏專集。個人資料被編入由鄧小平題詞、中國音樂家協會主編的新版《中國音樂家辭典》等。她演奏的樂器古箏是現今中華民族音樂大家庭中在全球範圍內普及度最高、最具影響力的樂器,最古老的彈撥樂器之一,至少擁有兩千五百年的歷史。被《歐洲時報(英國版)》譽為“中國古典音樂在英國音樂圈的拓荒者”,其現場演奏被BBC國際部資深文化評論人贊為“不愧為本年最佳的音樂體驗!”

出生於1982年11月的董怡,常駐倫敦和北京,是第一位在北京人民大會堂大禮堂、倫敦大英博物館(British Museum)、英國皇家愛樂樂團總部凱多根音樂廳(Cadagon Hall)、英國白廳宮皇家國宴廳(Banqueting House, Whitehall) 、比利時樂器博物館音樂廳(Musical Instrument Museum Concert Hall)等國際頂尖文化交流舞台舉辦專場演奏會的中國民族器樂獨奏家。其演出實況、錄音錄像、採訪等常年受到包括中國新華社、BBC的國際部及廣播電台、《歐洲時報》、中國中央電視台、中國國際廣播電台在內的中外媒體和中國大陸各大民族音樂網站的播放和報道。自18歲起曾8次受到新華社通稿的報導。自21歲起至今是中國音樂家協會最年輕的會員,此外還擔任中國民族器樂學會理事、北京樂器協會理事,是英國音樂家聯合會會員、北京古箏研究會會員。2008於倫敦成立東方天莉文化交流與推廣有限公司(英國),任董事長。該公司現為由董怡擔任董事長的東方天莉音樂文化有限公司(英國)的子公司。2010年於英國倫敦的白廳宮皇家國宴廳以自己演出的《樂游華夏—董怡古箏演奏會》為首屆“東方天莉中國藝術節”揭幕。個人資料被編入由鄧小平題寫書名、中國音樂家協會主編的新版《中國音樂家名錄》等。

自12歲起,董怡多次在國內國際比賽上獲獎,百餘次在中國大陸、香港和英國,以及中國與英、美、法、德、日、丹、比利時等國的文化交流活動中表演古箏獨奏、協奏,多次應邀為歐洲的國家領導人和皇室成員進行獨奏和舉辦專場演奏會。在以英國為主的歐洲國家成功舉辦個人專場演奏會公演近一百場次。舉辦過董怡個人古箏專場演奏會的國際著名藝術表演場所和藝術節包括:中國北京人民大會堂(2007)、大英博物館(2008)、英國皇家愛樂樂團總部倫敦凱多根音樂廳(2008)、中國駐丹麥王國大使館(2009)、英國白廳宮皇家國宴廳(2010)、愛丁堡女王音樂廳(2009)、北京大學(2003)、北京中山音樂堂(2003)、蘭州金城大劇院(2004)、湖南長沙田漢大劇院(2005)、倫敦政治經濟學院(2007)和“愛丁堡國際藝術節外圍演出”(2002、2009至今每年)、“2003蘇格蘭國際音樂日”、第25屆和第31屆“愛丁堡國際豎琴藝術節(2006、2011)” 、英國“時代中國2008” 、比利時樂器博物館音樂廳(2015)等。被歐洲觀眾推舉為“2003蘇格蘭國際音樂日最受歡迎的藝術家”。

中國唱片總公司從董怡16歲起先後出版了董怡的五部個人古箏演奏專集,其中CD專輯《漢宮秋月》(1999年)是中國唱片總公司有史以來出版的第一張高中在校學生的器樂專集,音樂電視《臨安遺恨》單曲DVD和VCD(2001年)被中國新華社和原協奏曲作者何占豪先生譽為“掀開中國音樂電視新篇章的MTV作品”,亦是經受委約為2001上海APEC會議中小企業論壇獻禮之作,並作為中國中央電視台的推薦作品在“第二屆布達佩斯國際音樂電視藝術節(2003)”中獲“最佳音樂藝術片獎”和大賽惟一的“評委團特別新人獎”,創造了華人在國際音樂影視專項比賽中的首次奪冠記錄;CD專輯《茉莉傳奇》和《茉莉情懷》(2007年)獲“第九屆中國金唱片獎”提名。2003年與中華文化促進會、作曲大師何占豪、中央歌劇院交響樂團等合作舉辦的兩場《董怡古箏獨奏與協奏曲音樂會》取得了轟動性的成功,是古箏以整場音樂會的篇幅與西洋交響樂隊進行合作的早期探索,著名聲樂教育家金鐵霖先生在無人陪伴的情況下於音樂會現場在觀眾留言簿上題詞:“妙手天音、民樂之聲”。在作曲家的推薦下,董怡在該場音樂會中演奏《梁祝》的實況,與著名小提琴演奏家呂思清、西崎崇子,著名二胡演奏家陳軍的錄像一同被編入北京電視台的《梁祝》紀念專題集錦。2004年應BBC邀請為在愛丁堡常年展出的“大不列顛號皇家游輪”錄製了中文解說詞。2005年底開始《琴箏音話――劉詩昆董怡鋼琴古箏巡迴演奏會》,2008年在倫敦成功進行歐洲首演。2007年11月在北京的人民大會堂大禮堂由中國音樂家協會民族音樂委員會主辦,指揮大師胡炳旭先生執棒中國愛樂樂團協奏、伴奏,面向六千餘名觀眾成功舉行《東方天莉—董怡古箏獨奏音樂會》,是迄今在人民大會堂大禮堂舉辦的第一場和唯一一場中國民族器樂獨奏音樂會商演、第一場由中國民族獨奏樂器和交響樂團聯合演出的專題音樂會、第一場女性民族器樂演奏家的專場音樂會和第一場由不是音樂學院畢業的演奏家獨奏的專場演出。其中,古箏與管弦樂《竹樓情》和協奏曲《梁祝》的演奏實況被收入中央電視台音樂頻道的《中國交響樂團世紀回顧》。董怡演奏的古箏獨奏曲《鐵馬吟》在2013年“東方天莉中國藝術節”十一場音樂會中被現場投票選為“最受歐洲觀眾喜愛的古箏短作品”。

董怡的學習成長和藝術經歷二十餘年來廣受中外藝術評論家、教育家、媒體和廣大觀眾的關注和讚譽,早在2003年即被評論家卜大煒譽為“董怡現象”。是中華箏樂宗師曹正教授的關門弟子。自幼在非藝術類學校學習的同時堅持進行專業化的古箏演奏教育。先後師從姚怡德、姚旭、張旗、曹正等音樂家,10歲時成為中華箏樂宗師曹正教授的關門弟子,在其門下受教五年,每星期上課一次,每次一整天。同時還得到了中國中央音樂學院、中國音樂學院、上海音樂學院、西安音樂學院、香港演藝學院、廣東星海音樂學院及西北民族大學等多所著名音樂院校的周延甲、王世潢、邱大成、陳安華、趙曼琴、周望、許菱子等多位古箏專家教授和著名電影藝術家王影女士、作曲大師何占豪教授、指揮大師胡炳旭、鋼琴大師劉詩昆等在演出、錄音實踐活動中的悉心點撥。系統掌握了河南、山東、陝西、浙江和潮州五大傳統箏派的表演風格和現代箏曲的演奏技法,是公認的何氏(何占豪)箏曲最具代表性的演繹者之一。經過較長期的演奏實踐,形成了“以情感和韻味取勝,以富有歌唱性的旋律處理為主要特徵”的表演風格,於清純靈秀間透露出大氣磅礴、拙樸自然的質感。

年輕的董怡與英國各界有著深厚的友誼,曾多次得到Isobel Mieras、Eddie McGuire、Jim Ferguson、Vasko Vasseliv 等英國音樂大師的無私幫助和指導。BBC國際部早在2002年就向全球觀眾介紹了這個中國女孩。2004年6月,董怡應邀為在愛丁堡常年展出的“大不列顛號皇家游輪”(Royal Yacht Britannia of the UK)錄製了中文解說詞。2005年以來,她應邀積極參與了由中國教育部和蘇格蘭政府在英國愛丁堡大學聯合成立的蘇格蘭首家孔子學院(Confucius Institute for Scotland in the University ofEdinburgh) 的籌建活動。時任蘇格蘭首席部長傑克•麥克康納爾(Jack McConnell)和亞歷克斯•薩蒙德(Alex Salmond)曾先後專門觀看她的獨奏。2008年中國汶川地震爆發后,董怡是蘇格蘭及北愛爾蘭地區中英各界華人華僑和友好人士賑災募捐義演的民間發起人。應英國“時代中國” (CHINANOW)文化年總裁Simon Heale先生邀請,同年8月在英國皇家愛樂樂團總部凱多根音樂廳舉辦《琴箏音話—劉詩昆董怡鋼琴古箏聯合演奏會》,這和2008年3月的《董怡倫敦大英博物館古箏演奏會》一起,是2008英國“時代中國”(CHINANOW)文化年實現的僅有兩台以藝術家姓名作為標題的音樂節目。2010年5月在英國白廳宮皇家國宴廳公開舉辦個人演奏會。時任中國駐丹麥大使謝杭生先生曾在2009年12月親自主持她和打擊樂獨奏家Henrik Larsen 的聯名演奏會,並熱烈稱讚:“彈得好,講的也好!對歐洲觀眾了解中國傳統文化很有助益!應大力發揚!”。前任中國駐愛丁堡總領事郭貴芳女士曾讚揚她是“朝氣蓬勃,正直向上,才藝超群的很出色的民間文化使者”。2010年入圍“第二屆大本鐘獎暨英國十大傑出華人青年評選” 。被《歐洲時報(英國版)》譽為“中國古典音樂在英國音樂圈的拓荒者”。其現場的演奏曾被BBC國際部資深文化評論人贊為“不愧為本年最佳的音樂體驗!”

近年藝術活動關注並宣傳對中外歷史文化遺產、古建築的保護、開發。兩次作為英國創造力產業的企業代表,以公司董事長身份出席在歐盟首府布魯塞爾舉行的“中歐工商峰會”。

初中、高中:北京師範大學附屬實驗中學(簡稱:北師大實驗中學)

小學升初中畢業考試成績:語文、數學兩門課總分 199.5分(滿分為200分)。

初中升高中考試成績:語文、數學、英語、物理、化學、政治思想、體育七門課總分 616分(滿分630分,其中體育滿分為30分)。其中,化學、體育和語文作文獲得滿分。

曾擔任學校學生會文藝部部長、校“晨曦”文學社社長(在校期間組織主編該校第一部校園文學總集《文溪•春芽》,於2001年由開明出版社出版發行)、《北京教育報》駐實驗中學通訊社副社長、校報《校園時訊》社長及主編、校辯論隊隊長。所在班級班長、文體委員等。高中二年級作為全年級僅有的三名優秀學生代表之一參加北京市中學生業餘黨校學習一年。

大學、研究生:

--英國愛丁堡大學“經濟學與經濟史”雙榮譽碩士(JointDegree Master of Arts with Honours in Economics and EconomicHistory)

參加英國高考,進校學習成績總學分為愛丁堡大學“有條件錄取”(conditional offer)所要求學分的兩倍。畢業前夕,相繼收到英國牛津大學、倫敦政治經濟學院和愛丁堡大學五個專業的研究生錄取通知書。

--大學三年級時作為英國愛丁堡大學在全年級公開選拔出的2004/5年度學生代表赴香港大學(University of Hong Kong)訪問學習一年並獲得獎學金

--倫敦政治經濟學院(London School ofEconomics and Political Science)人類學系(School of Anthropology)“比較中國學”碩士(Master of Science in China inComparative Perspective)

2006年於英國愛丁堡大學畢業留影

董怡多年的藝術實踐得到了中外媒體的廣泛推介。國際著名媒體如BBC國際部、BBC4、中國新華社、中國中央電視台、中國中央人民廣播電台、中國《人民日報》、鳳凰衛視和香港無線電視等均多次向國際、國內觀眾播放了董怡的古箏獨奏或對她進行採訪。中國新華社於2003年8月對大型古箏音樂電視《臨安遺恨》的通稿報道被同期推薦給全國300餘家媒體。

2005年以來,作為旅英中國藝術家應邀積極參與了由中國教育部和蘇格蘭政府在英國愛丁堡大學聯合成立的蘇格蘭第一家孔子學院的籌建活動。

2002年9月高分考取英國愛丁堡大學,2006年6月畢業,獲“經濟學與經濟史雙榮譽碩士”學位。在校學習期間兩次作為愛丁堡大學留學生代表被引薦給時任英國蘇格蘭首席部長傑克·麥克康納爾(Jack McConnell)先生,並於2004年11月應邀作為留英國際學生代表與麥克康納爾先生一起為蘇格蘭政府的出台的“招賢納能計劃(Fresh Talent Initiative)”在政府、學界、媒體聯合早餐新聞辦公會上進行政策推廣活動。2004/5學年作為該校選拔的學生代表在獎學金資助下赴香港大學進行訪問。現在是英國倫敦政治經濟學院人類學系“比較中國學”專業碩士學生(導師:Stephan Feuchtwang教授)。

除古箏演奏外,曾兩次在全國作文比賽中獲獎。1999年被評為中國作家協會魯迅文學院少年作家班優秀學員。2002年1月,董怡高中階段擔任“晨曦”文學社社長期間主編的北師大實驗中學學生文集《文溪·春芽》由中國開明出版社出版發行。

2004年6 月,董怡應邀為在愛丁堡常年展出的“大不列顛號皇家游輪”錄製了中文解說詞。

董怡

她於2003年與中華文化促進會、作曲大師何占豪、中央歌劇院交響樂團等合作舉辦的兩場《董怡古箏獨奏與協奏曲音樂會》取得了轟動性的成功,是古箏以整場音樂會的篇幅與西洋交響樂隊進行合作的早期探索。隨後,在何占豪先生的推薦下,董怡在該場音樂會中演奏《梁祝》的錄像,與著名小提琴演奏家呂思清、西崎崇子,著名二胡演奏家陳軍的錄像一同被編入北京電視台的《梁祝》紀念專題集錦。

曾數次與音樂大師何占豪(作曲)、胡炳旭(指揮)、劉詩昆(鋼琴)、Eddie McGuire(作曲、中西方笛子)等聯合演出,並與多位在國際樂壇上頗享盛譽的音樂家,如作曲家朱曉谷、周煜國、葉劍豪,二胡演奏家於紅梅,蘇格蘭民歌手及豎琴演奏家Katie Targett-Adams、Maeve Gilchrist等進行了合作。首演作品包括古箏與管弦樂作品《竹樓情》、《苗林歡歌》、《信天游隨想》,古箏、大提琴二重奏《在銀色的月光下》,古箏、鋼琴二重奏《小河淌水》(即興),古箏、豎琴二重奏《友誼地久天長》(即興)等。曾多次應蘇格蘭教育部門的約請在當地中小學中開展中國音樂欣賞課。

箏

現今中華民族音樂大家庭中在全球範圍內普及度最高、最具影響力的樂器,最古老的彈撥樂器之一。據文字記載,在春秋戰國時期便已廣為流傳,至少擁有兩千五百年的歷史,因此又被稱為“古箏”。

起先為十二、十三弦,後來逐漸增至十五、十六弦。二十世紀下半葉以來改製成二十一、二十五弦,並設有機械變音裝置,能轉十二調。現今亦有各種式樣的“轉調箏”被眾多專業音樂表演院團所採用,用以拓展該樂器的表現力。

以音響效果命名。大多作為獨奏樂器使用,也常用於重奏、合奏。在漫長的歷史文化演變中與祭祀雅樂、宮廷慶典、各地曲藝及地方劇種、說唱藝術和民間音樂,乃至佛教、道教音樂相互融合、碰撞,逐漸形成了各具特色的河南、山東、陝西、浙江、潮州、客家、閩南等中國內陸傳統箏派,並於一千四百年多前開始傳播海外,派生出了蒙古、朝鮮(加耶琴)和日本箏(koto)等分支,對亞洲音樂文化的發展產生了深遠的影響。近幾十年來,隨著樂器製造技術和演奏理論的飛速發展,以及中外政治、經濟、文化交流的不斷深化,中國古箏藝術煥發出愈加璀璨和多彩的光芒,世界各國許多音樂家也都對中國古箏藝術進行了學習、研究和探討。可以說,世界各地只要是有華人的地區,均有箏聲可聞。

(資料整理:董怡)