羅鏡鎮

廣東省羅定市下轄鎮

羅鏡鎮隸屬於廣東省羅定市,位於羅定市南部。羅鏡鎮地處鏡船盆地南緣,東接太平,南面是與信宜市交界的雲開大山山地,西臨分界,北面與連州為鄰。羅鏡河穿越鎮境,匯入羅定江。全鎮總面積161.4平方千米。轄1個社區、24個行政村。截至2020年11月1日,羅鏡鎮常住人口為66490人。

徠羅鏡鎮是羅定市的中心鎮之一,也是廣東省小城鎮綜合改革試點鎮,已被列為廣東省268個中心鎮之一。先後獲得“廣東省教育強鎮”、“雲浮市文明鎮”和“全國億萬農民健康促進行動廣東省示範區”等榮譽稱號。

羅鏡鎮

漢武帝元鼎六年(公元前111年),隸屬端溪縣。

東晉永和七年(公元351年),隸屬龍鄉縣;南梁時,隸屬瀧州。

晉末至南朝為龍鄉縣地,隋開皇十八年(公元598年)至明萬曆四年(公元1576年)歸瀧水縣管轄。

萬曆五年(公元1577年)瀧水縣升格為羅定州,十六年(公元1588年)設立羅鏡所城,並築了城牆。

清乾隆四年(公元1739年)羅定州州判署遷建於羅鏡,稱為分州城,領羅鏡、太平、分界。

民國期間,羅鏡歸羅定縣第三區管轄。

1949年2月,羅定縣人民政府在羅鏡宣布成立,為縣政府機關駐地。1950年,屬羅定縣第一區。1954年8月,一區改稱羅鏡區。1958年9月,稱羅鏡人民公社。1983年8月,稱羅鏡區。1986年11月,稱羅鏡鎮。2003年10月,新榕併入羅鏡鎮。

羅鏡位於羅定市南部,鏡船盆地南緣,是雲開大山東北麓羅(鏡)太(平)盆地的中心,東經111°26ˊ,北緯22°30ˊ。西南部與信宜市交界,東西北三面分別與太平、分界、新榕相鄰。區域總面積113.5平方公里。

羅鏡鎮地處亞熱帶,屬亞熱帶季風濕潤氣候,東短夏長,陽光充足(全年平均日照時數1900小時),熱量豐富,年平均氣溫22℃,雨量充沛(全年降雨量1500毫米)。全年無霜期345天,一年四季可耕作。乾旱及倒春寒災害較多。

羅鏡鎮有沃野平疇和重巒疊嶂。東南方的雲霽山(又稱:三叉山),海拔1010米,為本鎮最高峰。帝瓮河和雲沙河均發源於此山。

羅鏡河的上游有兩條主要支流,一為發源於信宜大營坳的分界河,一為發源於信宜的馬鞍山即銀岩頂的平塘河。兩河在水擺合流后稱羅鏡河。羅鏡河穿越鎮境,匯入羅定江。

羅鏡墟東南有一座緊靠羅鏡街的紅石山,另外還有兩座黑石山與紅石山隔河相望,呈不甚規則的“品”字形。三座石山底下,有一條天然暗道相通。

羅鏡鎮的土壤主要為砂壤土,屬沙質輕壤土。

截至2002年,羅鏡鎮總面積約16140公頃,全鎮有耕地1983公頃,其中水田1756公頃。此外,羅鏡全鎮種植優質蔬菜1200公頃,蠶桑433公頃,水果433公頃,甜玉米400公頃,馬鈴薯266公頃。

羅鏡鎮

其共轄1個社區、24個行政村,分別是:

| 羅鏡社區 | 龍甘村 | 水擺村 | 椽安村 |

| 鏡西村 | 鏡坡村 | 石淇灣村 | 塘沖村 |

| 駙台村 | 紅光村 | 官渡頭村 | 大平崗村 |

| 鏡東村 | 龍星村 | 龍岩村 | 鏡南村 |

| 雲沙村 | 雲龍村 | 步賀村 | 美河村 |

| 新星村 | 新中村 | 橫橋村 | 新西村 |

| 新東村 |

羅鏡鎮是漢族人聚居地方,也有少量其他少數民族。2001年底,全鎮總人口69490人,總戶數為18465戶,鎮區常住人口為2.02萬人,男女性別比例為117:100,其中非農業人口10672人,佔總人口的15.4%;農業人口58818人,佔總人口的84.6%

2021年6月28日,羅定市第七次全國人口普查公報:截至2020年11月1日零時,羅鏡鎮常住人口為66490人。

羅鏡鎮

改革開放前,由於農業生產力受到多方制約,大多以生產隊記“工分”的模式進行水稻生產,特別是單一的水稻插植,使全鎮農業產值非常低,1977年全鎮農業生產總值只有210萬元。

改革開放后,家庭聯產承包責任制,大大激發了該鎮農民種糧積極性,也隨著市場經濟發展,一方面農民生產上有了自主經營權,另一方面以利益為導向使農民在種植水稻上,由以前低產、低質、低值向高產、優質、高值轉變。全鎮2.6萬畝全部插植高產優質稻,其中優質高產量的“雪花粘”等羅鏡品牌水稻,年生產糧食達52萬噸。

以市場經濟為導向多種經營,全面發展,特別是以種養高附加值的農業產品獲取最大經濟效益是農村改革開放后的一個亮點。其中,蠶桑保持1.1萬畝,冬種梅菜1.3萬畝,種植優質水果達6000畝。梅菜加工基地——星晨鏡菜廠已經初具規模,“鏡菜芯”的生產也取得了一定的經濟效益,年銷量達100多噸,帶動農戶種植50戶,一些貧困戶也因種植梅菜家庭情況逐漸好轉。牲豬、雞、鴨等禽畜養殖業迅猛發展,成為人民群眾創收經濟的產業鏈。截至2007年,羅鏡鎮農業生產總值達3.64億元。

在改革開放前,羅鏡主要以小手工業為主,面向和服務於農業型的,如:農械廠是生產農用工具犁、耙、鋤、鎊等;機修廠主要是對運輸業拖拉機、汽車修理,農具修理;石灰廠用於稻田和建房用,外向型企業的有白粉泥廠。應用於日常生活中的有綜合廠,主要把木薯加工成生粉,把小麥加工成麵條;面向社會服務型的有單車運輸社,服裝上的縫紉社;運輸裝卸上的搬社(站)。七十年代初期,著力推進小水電的發展,利用山區有集雨水盆地的條件,建了3庫4站,基本上解決鎮村群眾的生活用電和生產用電。但單一落後的模式仍然制約著工業的發展。

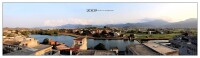

羅鏡風光

二是技改擴容挖潛力;對七十年代建設的3庫4站進行技改擴容,由原來已有的4個電站擴建到7個電站,1996年總產值達1267萬元。

三是做大做強牆紙產品;羅鏡牆紙廠原是羅鏡鎮辦企業一個小廠,在1978年底只有員工30人。隨著改革開放深入,通過投入資金不斷擴建廠房,引進設備,建成牆紙產品加工兩條生產線,牆紙產品花色品種達10個,遠銷台灣、香港、澳門。年生產總值由1979年的100多萬元到1995年的1284萬元,成為羅定市牆紙業出口基地。工廠員工至1989年增加到150人,發外加工使群眾就業達1.8萬人。

四是拓展建築業;羅鏡瞄準建築市場,在改革開放之初,羅鏡建築工程隊率先進入特區深圳,不但參與深圳特區建設,而且創造良好經濟效益,最鼎盛期的1995年總產值達2507萬元,創羅定之最。改革開放也催生了羅鏡個體企業、民營企業的發展,如電子、針織、玩具、手機皮套廠、燈飾廠、食品加工、飲食行業等。在2007年完成招商引資100萬元的項目3個、1000萬元以上1個,據統計,2007年全鎮工業總產值達1.19億元。

改革開放前,縱然該鎮有著豐富旅遊資源。有廷鍇將軍故居(現廣東省德育基地)、帝瓮瀑布(東南一景)、凌十八殉難井、鶴咀山南朝墓、雲沙溫泉、東山公園等。但是由於種種條件的制約,這些資源都不能被好好利用,無法發揮經濟效益。

改革開放后,該鎮堅持將開發旅遊資源作為小城鎮建設的一項重要內容,先後投資100多萬元修葺了廷鍇故居,大力發展以“尋找將軍足跡”為主題的紅色旅遊路線,改造了城區至帝瓮飛瀑、南朝墓、雲沙溫泉的交通線路。

風光旖旎的雲沙溫泉位於羅鏡鎮南部雲沙村,坐落在羅定市南部海拔最高的三叉山腳下,山水相映,溫泉共有泉眼100多隻,水溫常年保持在45℃-50℃之間,溫泉水清澈透明見底,經化驗,該溫泉含硫、錳、鎂、磷等多種對人體健康有利的微量元素。旅遊環境的改善,吸引了不少本地和外地遊客到該鎮觀光旅遊,促進了當地旅遊業的發展。

羅鏡鎮是歷史文化名鎮,歷來非常注重教育事業的發展。經過多年的發展,有由蔡廷鍇倡導創辦、1960年被國務院授予“全國文教系統先進單位”稱號的瀧水中學在內的中學4所,小學25所,幼兒園2間,學生14700多人,教職工近700人。全部實現教學樓和教師宿舍樓房化。瀧水中學、羅鏡中心小學被評為雲浮市一級學校。

瀧水中學

羅鏡鎮

解放前,為中國革命培養和輸送了許多革命志士,為新中國成立作出貢獻。解放后,為我國社會主義現代化建設培養了數以萬計的建設者和接班人。該校是羅定市南部唯一一家市級重點完全中學。

羅鏡鎮

2011年羅鏡鎮成立首個民間藝術團體——羅太春風曲藝社,成為民間藝術發展的新生力量;每年重陽節期間羅鏡東山公園都會隆重舉辦民間文化藝術節,表演節目豐富多彩,吸引羅鏡、太平、分界等周邊鎮的大量群眾參與。

2011年4月,省人民政府正式將羅鏡鎮“東山廟會”錄入廣東省非物質文化遺產名錄;2012年2月羅鏡鎮文化站被省文化廳命名為“廣東省特級文化站”和“廣東省百佳文化站”。2011年,羅鏡鎮第三次獲得“廣東省文明鎮”榮譽稱號,日漸成為省內知名的文化之鄉。羅鏡“東山文化節”也越來越受到社會各界的關注,各地群眾扶老攜幼、傾巢而出,觀看由民間藝術家獻上的歌舞雜耍等展演,零距離感受“原汁原味”的民俗文化。

羅鏡鎮內有中心衛生院1間,醫療站及診所37間,醫務人員120多人。

羅鏡中心衛生院是國家一級甲等醫院,有醫務人員60多名,病床50多張,200毫安X光機、B型超聲波機、體外震波碎石機等一批先進手術器械,能開展腹部外科手術,2001年被評為廣東省“百家文明衛生院”。曾獲國家頒發一級甲等醫院、愛嬰醫院等殊榮。

2000年以來,該鎮按照整體規劃,分區實施,規劃一片,建成一片,管好一片。先後共投入3000多萬元進行城鎮基礎設施和生活設施的建設。先後投入1020萬元改薄建規,成為全市改薄建規先行點,投入20多萬元完善了面積為5000平方米的文化廣場配套設施建設。投入290萬元新建的影劇院大樓主體已完成。

有線電視覆蓋到18個村委,覆蓋率達90%。被羅定市評為“文化建設先進鎮”、“文明鎮”和“文明城鎮”。鎮內建有日供水10000立方米、主供水管道長32公里的自來水廠1座的自來水廠,可滿足3萬多人的生活和生產用水。

全鎮建有水擺綜合廠電站,龍岩電站,金桃坪電站,賀木頭電站,雲龍電站,步賀電站等發電站8座,總裝機容量3100千瓦,年發電量達1100千瓦—1300千瓦,已實現電網改造,與省電網聯接。

羅鏡鎮內公路總長56公里,恩貴線過境公路改造為一級水泥路。城區通村道路實現硬底化水泥路達60公里。鎮區面積2.5平方公里,鎮區街道已全部實現水泥硬底化,街道兩旁安裝了可控路燈,並對街道實行環境的綠化美化。

羅鏡鎮

有建築面積500平方米,內設卡拉OK室、藏書2萬多冊的圖書室、桌球室、電腦室的鎮文化樓,佔地4000平方米的鎮文化中心廣場定期開展各種文娛體育活動。

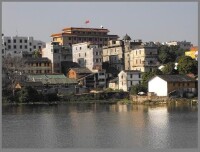

羅鏡圩,距羅定城區40公里,是羅定南部和信宜東部的農副產品集散地,有集貿市場4個,2002年集市貿易成交額達4875萬元,社會商品零售總額4662萬元。羅鏡圩總面積2.5平方公里,由舊街,新城,西城,南城組成,9條主要街道總長7公里,圩鎮常住人口30000多人,居民樓房居住面積人均25平方米。

羅鏡鎮

2007年,該鎮對蔡廷鍇故居、東山公園、區壽年故居、東南一景、貞節牌坊、雙陽駙馬廟等進行保護或修繕;以國家AAA和AA的評級標準,配備完善東山公園和蔡廷鍇故居兩景點的相關配套設施,使之獲國家AA級景區稱號。並在鎮內新建以蔡廷鍇將軍策騎駿馬為造型的陶瓷鎮雕,於8月14日舉行揭幕慶典。

6月和10月間,廣東衛視、鳳凰衛視有限公司駐北京節目製作中心攝製組分別到該鎮進行“最美麗鄉村”、“名人故居”等欄目的拍攝,加大了對外宣傳,提高羅鏡知名度。2007年,累計接待觀光遊客2.1萬人次。

蔡廷鍇將軍故居,位於廣東羅定市羅鏡龍岩村雙輪角村。建於1912年,三進院落合院式布局,佔地7000多平方米。主體建築,前有閣樓、迴廊,兩側設在附屋,後座兩角置有炮樓,屋前為池塘,屋後有菜園、果園,四周砌圍牆,附屋設有豬舍、牛欄、廁所等,通巷設水井,是粵西典型農戶大屋,略帶客家大屋風貌。1989年公布為廣東省文物保護單位,1992年省人民政府撥款修整了主體部分,前廣東省政協主席吳南生題寫匾額。

羅鏡東山公園,以修復太平天國凌十八擴清紀念館等歷史名勝古迹為主題,集休閑、觀光、紀念、集貿於一體,佔地面積160畝,總投資3000萬,首期建設100畝,投資500多萬元。公園計劃建設一個能容納一萬人以上,佔地7000平方米的廣場;建設一個停車場,佔地面積3000平方米;建設一個牌坊,牌坊門前建成一個小廠場,佔地約3000平方米;建設八角亭、六角亭、行人迴廊和大花壇等休閑設施;建設一條6.5米寬的水泥石級道路直通山頂廣場,鋪設一條1公里長的環山公路。

雲沙溫泉,位於羅鏡鎮南部雲沙村,坐落在羅定市南部海拔最高的三叉山腳下,山水相映。溫泉共有泉眼100多隻,水溫常年保持在45℃—50℃之間,溫泉水清澈透明見底。經化驗,該溫泉含硫、錳、鎂、磷等多種對人體健康有利的微量元素,整治了東山湖,實施了羅鏡河城區段的兩岸整治等。

羅鏡鎮

1933年,蔡廷鍇將軍在二、三瓮之間對著瀑布的西側建避暑亭,命為“退避賢廬”,意為待到抗戰勝利,則退居帝瓮,以讓賢路。1938年秋,蔡將軍因足傷返鄉療養,在帝瓮東側石壁題書“東南一景”四字,抒發他對帝瓮風光的情懷、家鄉的戀念,此後前來避暑,領略帝瓮風光的人絡繹不絕。1985年公布為羅定縣文物保護景點。

貞節牌坊

羅定市羅鏡鎮,近100年來湧現出了包括蔡廷鍇、張啟榮、葉少泉、區壽年、吳紹麟、葉常春、潘慶和張漢平八位將軍。據當地文史部門人士介紹,羅鏡是個藏龍卧虎之地,羅定人形成一種吃苦耐勞、矢志不移的性格。羅鏡人把這種稟賦帶入軍隊,能夠承受更多的苦難,在險惡的環境中生存下來,脫穎而出,成為將軍。

蔡廷鍇在抗戰期間,帶了不少家鄉子弟入伍。他出任十九路軍軍長時,又從隊伍中選拔了一批羅鏡籍學生擔任軍官,從而為羅鏡在抗日戰爭中產生多個將軍提供了條件。

禁煙水師

清嘉慶道光年間,羅鏡有三位戰功顯赫的水師將領:吳紹麟、葉常春、潘慶。三人一同在清軍水師營供職,一同在查禁鴉片的海戰中立功,先後晉陞為水師提督。羅鏡謂之“一社三紅頂”。其中吳紹麟,在清軍水營中屢擒海盜,成為一名出色將領。他嚴厲查禁鴉片走私,所到之處,整飭部隊,寬猛得體,有儒將風度,海盜誠服,洋人畏懼。兩廣總督阮元曾稱他為“水師第一出色人物”。

蔡廷鍇徠

羅鏡鎮

抗日戰爭時期,任第六集團軍總司令。1946年參與組織中國國民民黨促進會。1948年發起組織中國國民黨革命委員會。同年前往東北解放區,再轉北平。1949年9月出席新政協第一屆全體會議。新中國成立后,歷任全國政協副主席、國防委員會副主席、國家體委副主席、民革中央副主席等。1968年4月25日在北京病逝。

區壽年

區壽年(1902-1957)字介眉,廣東羅定人。蔡廷鍇的外甥。1931年任粵軍第十九路軍第78師師長。統領該師參與一二八事變,也為1933年閩變主力之一,閩變失敗后閑居香港。抗戰期間他曾為李宗仁麾下,參與徐州會戰與武漢會戰。國共內戰時,他擔任整編后的中將兵團司令,於1948年6月的豫東戰役被粟裕所部所俘。1950年被釋,擔任中華人民共和國的政協等職,后病逝於廣州。

葉少泉

葉少泉,革命民主人士,1896年出生於廣東省羅定市羅鏡鎮龍岩村,是蔡廷鍇將軍的鄰居。蔡、葉兩人是童稚相好的小友。後來志趣相投,成為莫逆之交。1922年,蔡廷鍇在粵軍任連長時,葉少泉便開始追隨蔡廷鍇。1930年,蔡廷鍇任六十師師長,葉少泉隨蔡廷鍇參加了“中原大戰”。同年8月,蔡廷鍇的六十師擴編成立十九路軍,蔣光鼐為總指揮,蔡廷鍇為軍長,葉少泉任上校軍需處處長,后又升任十九路軍總指揮部少將,經理處處長,總理財政軍需事務。

1932年1月28日,震動中外的十九路軍凇瀘抗日戰爭爆發,當時政府屈膝媚敵、不事抵抗,敵強我弱的惡劣處境下,葉少泉統籌軍需物資,支援前線。解放后曾任廣州市政協委員。

據了解,羅鏡鎮除了鴉片戰爭和抗日戰爭中湧現七位將軍外,原濟南軍區副政委、兼空軍政委,中將軍銜的張漢平(已離休)也是誕生於此。

張漢平

張漢平(1933.10-),廣東羅定人。張漢平於1951年參加中國人民解放軍並在1956年加入中國共產黨。他歷任中南軍區空軍預科總隊1團2大隊學員,空軍航空學校校食堂股管理員,軍區空軍後勤部車管處管理員、後勤部政治部組織科助理員、汽車來年指導員;

他也曾擔任軍區空軍後勤部政治部組織科副科長,空軍工程兵總隊政治部組織科科長,機械運輸大隊政治委員,空軍航空兵團政治委員,師政治部主任、副政治委員、政治委員,軍區空軍政治部副主任,空降兵第15軍政治委員,濟南軍區空軍副政治委員等職務。1992年11月張漢平任空軍政治部主任,1993年12月任濟南軍區空軍政治委員。1988年9月張漢平被授予空軍少將軍銜,1993年7月晉陞為空軍中將軍銜。