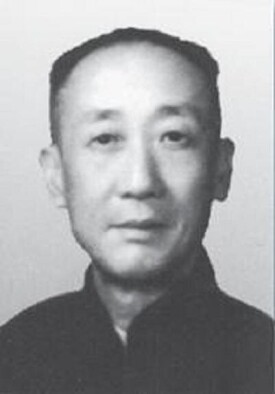

葉大密

民國時期武術家

葉大密老師(1888-1973),名百齡,號柔克齋主,浙江文成縣人。早年曾習溫州小八卦,1917年在北伐軍第二十五軍第二師第八團任職時,從田兆麟老師(1871-1959)習練楊氏中架太極拳。次年孫存周先生(1893-1963)去該團教內功拳,和孫結為金蘭交。經常切磋拳藝,並得到孫父孫祿堂老先生的口授身傳,因而功夫大進。

葉大密

葉老師的武當對劍成就較大,他自己也認為他的太極拳成就完全是從劍里悟出來的。1928年秋,上海《申報》和《新聞報》為了募集夜校助學金,特邀葉老師和他的學生濮冰如在蘭心大戲院(現上海藝術劇院)義演了一場“武當對舞劍”。服裝是葉老師設計,由上鴻祥服裝公司趕製出來的。表演時有“古琴社”的古琴和孫裕德“國樂團”的琴蕭伴奏,曲子名叫《落葉舞秋風》,當晚的蘭心大戲院真是座無虛席,盛況空前,演出極為成功。次日的《士林西報》也以很大的篇幅報道了演出盛況,給予了極高的評價。

1928年,楊少侯(1862-1930)、楊澄甫(1883-1936)先後來到南京,葉老師又從少侯、澄甫兄弟倆學習拳架、劍、刀和杆子。後來他改編了太極拳架,把楊氏大、中、小拳架的主要特點和八卦掌里的斜開掌轉身法以及武當對劍中的轉臂捷用法等內容都吸收了進出,形成了沉著松凈、輕靈活潑、舒展大方的獨特風格,人們稱之為”葉家拳“。

在葉老師向楊氏兄弟學習時,武匯川(1890-1936)和褚桂亭(1890-1977)等人也隨楊澄甫老師在南京。由於中央國術館安排不下,楊澄甫老師就托葉老師帶武匯川、褚桂亭和武的學生張玉來上海謀生。三人都住在葉家,武、褚兩人先在“武當太極拳社”授課,後由葉老師分別介紹到幾家公館教拳。半年後,武匯川在霞飛路(現淮海中路)和合坊成立了“匯川太極拳社”,后遷蒲石路貝諦鏖路(現長樂路成都南路)。褚桂亭除了在葉老師介紹的幾家公館教拳外,也曾在“匯川太極拳社”授課,后被南京某軍政機關聘去為國術教官。

1929年11月,在杭州召開的“國術遊藝會”,葉老師和陳微明、田兆麟、孫存周、武匯川、褚桂亭等人,同為由37人組成的監察委員之一,嗣後,屢為“中央國術館”聘為國考評判。

葉老師還是田漢、陽翰笙等文藝界前輩的老戰友。1933年成立的進步的“藝華影業公司”就是由葉老師積極參與促成的。1933年11月12日星期天上午,國民黨特務搗毀並焚燒了“藝華影業公司”在康腦脫路(現康定路)金司徒廟附近新建的攝影棚,田漢、陽翰笙、廖沐沙等同志只好暫時撤離,留下了黨外人士卜萬蒼、岳楓、胡塗等人繼續拍攝《逃亡》、《生之哀歌》、《黃金時代》等幾部尚未完成的影片。由葉大密老師出面,租賃了一間房子,供岳楓、胡塗等人和田漢、陽翰笙等同志會晤。這條“暗線”一直保持到這幾部電影全部拍成。

葉老師的學生解放后在上海武術界比較熟悉的有濮冰如、金仁霖、蔣錫榮、曹樹偉等。