大蚶山

迷人景色聞名於國內,為文人雅士所嚮往

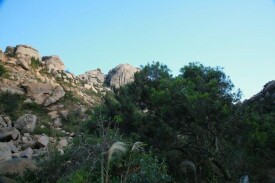

大蚶山位於福建省莆田市秀嶼區埭頭鎮境內,海拔389米,綿亘5公里。相傳蚶山遠古時代原為海底一巨礁,后因地殼變遷,升出海面,歷千年浪淘潮蝕,岩陣群立,怪石雜陳,石像遍布。

大蚶山

大蚶山矗立在莆田東南濱海,位於鵝頭、石城、平海三個半島的平原上,海拔近400米。《縣誌》“蚶山霞境”中載,“大蚶山主峰天雲顛上有兩塊巨石,宛如兩扇蚶貝,在煙波浩瀚的東海上,也依稀可見其芳姿。興化灣的船隻進出港口,往往以它為方位來定向。這裡峰奇、石怪、洞幽、徑曲,滿山青蔥翠綠,松濤起伏,風景清幽。”山上的寺廟庵堂等古迹頗多,天雲洞是蚶山系列景觀的主要部分。前人所謂“興化四季最為宜人景色的春莆禧、夏天雲、秋仙女、冬九鯉”中的“夏天雲”,就是指天雲洞,是夏季避暑的好處所。

大蚶山

大蚶山的迷人景色聞名於國內,為文人雅士所嚮往。

1.天雲洞

位於溫李村境內,莆仙的四大祈夢勝地之“夏天雲”就是指天雲洞。許多殿堂樓閣倚峰就壁,因勢起居,古樸典雅,各具特色。有仙公洞、龍喉巨洞、歸真和忘返諸洞;相傳“仙佛鬥法”的“三十六碟”,錯落留置著如盤似碟等形狀的奇異窟窿,相映成趣。山頂有“天雲風動奇石”,四周有如駝似鷹、如狗似猴等石像群,附近還有石魚鼓、石磬、十八跳石等古迹。唐朝詩人羅隱曾來此盡興遊玩,贊曰“滿山皆秀”。

大蚶山

天雲洞西北一巨石刻曰:致雨龍池。石旁有一口活泉,常年不竭,池前可見一片開闊地,面積近一畝,這就是恆山草堂遺址。草堂建於清初,距今350多年,地面有殘瓦斷垣可尋。相傳清末名儒劉尚文《續梅花百詠齋》載:清初莆田名士陳恆山攜妻子,隱於大蚶山,築草堂吟讀課徒,自給自娛。妻林氏出身名門,工詩書,擅吟詠,常為大蚶山秀麗幽勝的景色所陶醉而形諸筆墨,有詩集流傳,其“詠草堂”絕句,猶得唐人神韻:

老屋群山雨,平林一歲秋。

漁歌喧午夢,蜓雨射松濤。

3.鱟尾寨半山坡遺址

位於后鄭村紅旗水庫北面。分佈範圍約3000平方米。1987年採集到石刀和敲打器、貝殼以及較多的灰、紅硬陶、彩陶等陶片228片。紋飾有:繩紋、葉脈紋、曲折紋、圈點紋,方格紋、弦紋等。

4.唐林旻墓

位於大蚶山西潘宅村花溪仔,系唐代古墓。閩林族譜記載:林旻官承事郎,泉州通判。該墓建於唐咸通年間(公元860-873年),距今約1140年。據省文物專家考證,此墓系我省現存唐古墓原型保護最完整的一座。

5.陀山九座寺

位於大蚶山余脈南麓樟林村境內,是福建沿海地區建立較早的佛教聖地之一,是一處集儒道釋及媽祖信仰等為一體的綜合性寺院。寺內存有一副楹聯:“擴海岳即衢鷺峰梵宇莊嚴慧日高懸從自昔,粵隋唐而辟陀山川源秀麗法輪常轉到於今”。尚存幾根唐宋年間的石柱。2005年5月28日,中國民俗攝影協會授予“莆田市秀嶼區埭頭鎮大蚶山九座寺”創作基地,是福建省首個中國民俗攝影創作基地。聯合國教科文組織“全球對話”大使、CFPA中國民俗攝影協會會長沈澈題詞:讓莆田民俗融入世界多元文化共享潮流。

6.滴水岩

位於大蚶山西田邊村境內,明萬曆十四年(1586年),考亭書院的書生吳洪績和曾光魯同時考中進士,一時考亭書院名聞莆田,各為滴水岩和考亭書院寫一副對聯:靈岩晴昨雨,鷲嶺石為天;一竅有靈通地脈,半空無雨滴天漿,生動地形容滴水岩的由來及景觀。滴清殿後有一巨石,刻“雲水風度”。石刻後面有一奇石“海龜朝聖”。

滴水岩

位於汀港村境內,雄踞於大蚶山“二指峰”聖地,被劃定為生態旅遊資源保護區。天花聖寺是一座綜合性新寺,創立於1985年。兩座主殿供奉楊家聖人一家四代男女英雄聖像,全面紀念“楊家將”偉大歷史功績,弘揚愛國主義精神。九座天花殿堂象徵大蚶山聖地榮降九朵天花,蘊含“蚶山勝景現蓮萊”。

8.鵝頭村“第一山”

9.林氏英田宗祠與文昌書社

位於英田村,創建於元代。林氏族譜載:元成宗元貞、大德年間(1295-1307),林旻十三世孫若龍公創建宗祠於此,紀念一世祖唐建寧節度推官旻公(即林旻),二世祖唐銀青光祿大夫刑部尚書德孫公及宋代裔孫十八進士,現為縣級文物保護單位。

英田村梨嶺腳下的英田文昌書社創建於宋政和五年,牆壁上有副楹聯:文風昭唐宋兩朝俊貴從此社源由梨嶺,昌盛繼古今全族誠心奉諸神澤潤英田。英田文昌書社培養出十八名進士,令世人刮目相看,“父子五進士”和“兄弟雙進士”傳為美談。

傳說神奇

據說南宋的趙皇帝與陸秀夫宰相曾微服探游此山,乘船從山北鵝頭村海邊登岸題下“第一山”,爾後經中景到天雲洞。這裡近天寺石壁鐫刻“皇帝聖壽無疆”,龍泉前刻“致雨龍池”,均傳為宋帝和宰相御賜。流傳更多地說“第一山”乃明朝正德皇帝下江南時所封。

大蚶山

磐石巨奇

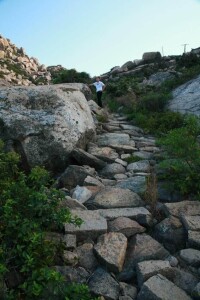

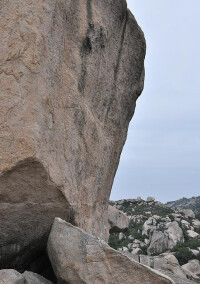

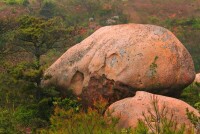

蚶山最大的特色就是滿山皆石,一多、二巨、三奇。有靜的熊貓逗趣,也有動的風動石鯉;有形如人面獅身、千年舵手、雙峰駱駝,也有狀似老鷹覓食、老猴遺首、海豚上岸、鱟母戲水等。真可謂“天崖有奇寶,秀石布滿山”。遊客來此,觸目皆石,路以石為面,水以石為底,洞以石為頂,廟以石為蓋,神以石為身,甚至這兒一些古剎和有的農家的門框門板窗欞窗扇樓板和屋頂、橫樑等也是石制,確實一派奇石世界。尤其那些形形色色的巨石造型,不由你不一步三回頭,只想多望幾眼。

山上有一孔子殿巧妙地架在兩大巨石之間,被譽為“巨人抬孔子”。天雲洞西北部有一磐石約長250米、寬150米,上有形如杯盤碗蝶的“三十六碟”,有個長寬2米、深近米的洗碗池,形似梅花,稱梅花池,常年不竭。類似的盤碟池有三百六十砶之多,村民美其名:“眾仙聚筵處”。該洞北邊還有一地叫伏船坡,亦稱“船底曬天”,有兩大磐石,形如翻船,船背朝天,十分逼真,各長百餘米,皆整塊石渾然一體,可謂巨哉!

石洞幽奇

大蚶山素以洞多且幽著稱。較大的有天雲洞、獅口洞、隱佛洞、仙際洞、飛鵝洞等。天雲洞,因海霧常籠罩此處山洞,使洞彷彿置身九天雲海之間,故稱之。當地也俗稱“仙公洞”,一年四季都有信徒來此“祈仙夢”。仙際洞起名於唐末,當年承事郎林徵告老返鄉,因慕其風景之秀、氣候之佳,居此猶如仙境一般,故取名。蚶山余脈在溪頂村羅隱廟近有一深洞,明代戚繼光平倭時,倭寇被追殺得近千人藏匿此洞,戚家軍採用火熏,迫得倭賊乖乖出洞就擒,故傳稱此洞為倭賊洞。但可惜倭寇洞和飛鵝洞均因近年開山炸石堵埋洞口,已難探游。佛嶺岩下有十八跳和連珠洞,即龜洞、蛇洞、螺洞等等,其大洞通小洞、小洞連支洞,形如串珠“洞洞洞”,令人交口稱絕。

天漿稀奇

蚶山西部田邊村有一滴水岩,傳是明朝曾光魯和吳洪績的讀書處,后改名為“考亭書院”。岩下為洞屋,長、寬約8米,岩屋常年滴水不歇。地面有滴水穿石的小洞,僅塊天然巨岩,上不著山,下為空穴,竟能終年滴漿,實罕見稀奇。明朝禮部侍郎曾光魯曾贊:“靈岩晴乍雨,鷲嶺石為天。”吏部尚書吳洪績亦書:“一竅有靈通地脈,半空無雨滴天漿。”兩對均已刻為岩屋楹聯。

唐墓宏奇

蚶山中花溪仔,有一唐代古墓,即林旻墓。閩林族譜記載:林旻官承事郎,泉州通判。該墓建於唐咸通年間(公元860-873年),離今1140多年。據省文物專家考證,此墓系福建省現存唐古墓原型保護最完整的一座。墓地山丘狀如虎頭,俗稱“虎穴”。墓后峨峰石筍相依而立,墓前小溪旁野花爭奇鬥豔,發而幽香,溪泉潺潺,叮咚有韻,花溪仔由此得名。該墓古老而宏特,墓龜呈立體形,高3米、長9米,繞墓龜一圈19米,乃考究唐墓的好史料。此外蚶山腹部,建國后聯建十幾座小水庫,更添幾多秀色;其山北汀港村內,還傳有明正德君御為“清水清茶真清福”的清水寺和褒揚楊家將30多位愛國忠良的天花聖寺,這是海內外絕無僅有的。

的確是“帝王神仙到此游,名山自此更風流。”蚶山人文薈萃,景觀多奇,石峰如林、石廟棋布、石泉如歌、石書如畫,有景點50多處,故歷代騷人墨客留下題刻數以千計。晚唐詩人浙江羅隱曾贊之“滿山皆秀”,宋代名士林聘題詩為“石枚爐峰紫氣佳,蚶岐華表護煙霞。”清初陳恆山在此築草堂讀書課徒,曾寫下“老屋群山雨,平林一歲秋”等詩草。勝景名不虛傳,值得開發!