共找到2條詞條名為力比多的結果 展開

- 女性“偉哥”

- 心理學名詞

力比多

心理學名詞

力比多(libido)即性力。這裡的性不是指生殖意義上的性,它被稱為:“力比多”(libido),泛指一切身體器官的快感,包括性倒錯者和兒童的性生活。精神分析學認為徠,力比多是一種本能,是一種力量,是人的心理現象發生的驅動力。

力比多是英文libido的中文譯音,其基本含義是表示一種性力、性原欲,即性本能的一種內在的、原發的動能、力量。關於這個概念,在弗洛伊德不同時期的著作中,都有不少論述。

1905年,弗洛伊德在《性學三論》中寫道:“我們從其他的精神能量區分出力比多能量來,意在表述這樣的假設:機體的性過程是經由特殊的化學變化過程得之於營養歷程的,性興奮不僅來自所謂的性部位,更且來自全身各器官。如此我們為自己提供了一個力比多能量( libido quantum)的概念,我們稱其精神表現為自我慾望。

在弗洛伊德的後期著作中,對力比多概念又作了擴充。如在1920年的《超越快樂原則》中寫道:“我們所說的性本能力比多,相當於詩人和哲學家眼中的那種使一切有生命的事物聚合在一起的愛的本能。1921年在《集體心理學和自我的分析》中又寫道:力比多是從情緒理論中借用來的一個語詞,我們用它來稱呼那種包含愛這個詞下的所有東西有關的本能的能量。

榮格認為,在自然界中,不管是物種的保存本能還是自我的保存本能,都是一種沒有差別的持續的生命的慾望,整個種族的持續通過個體的保存來得到保證。因此我們的力比多 概念作為一種對外界感知的運動僅能被理解為一種內部願望或需求的顯示。我們被迫把所有努力和所有需求,以及飢餓,都包含進這個概念。我們不再有任何理由在原則上區分築巢的需求和吃東西的需求。這樣,他就把力比多的整個概念擴大化了。

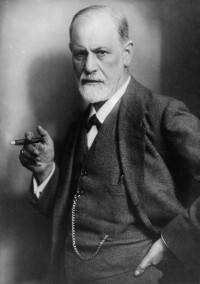

弗洛伊德(Sigmund Freud,1856—1939)是奧地利的精神病學家,精神分析學派的創始人。他誕生於科學主義盛行和哲學式思辨精神高度發達時期。在整個19世紀,自然科學的三大發現(能量轉化與守恆定律、進化論、細胞學說)已成為人們思考問題的牢固基礎。同時,哲學上也取得了輝煌的成就,尤其是德國古典哲學的高峰使理性主義發揮得淋漓盡。因此,科學的實證主義思維方式和哲學的思辨精神,這兩種強烈的思想傾向都對弗洛伊德產生了重要影響,弗洛伊德的力比多理論也都滲透了這兩種思維方式。

一方面,受到科學主義的影響,弗洛伊德的理論出現科學化傾向,企圖把關於人的學說建立成與經典自然科學(如數學、物理、化學)一樣精密和準確的學科。儘管在實證主義道路上,心理學取得了一定成就,但是心理學為此付出了極大的代價。科學精神提倡的理性主義使人的主體性、獨特性和情感性逐漸消融,勢必使心理學離“主體———人”越來越遠。

另一方面,在理性主義高度發達時期誕生的弗洛伊德主義,其理論體系也被打上了哲學式思辨的烙印。在弗洛伊德的力比多理論中,主觀臆測隨處可見。

此外,弗洛伊德受著名生理學家布呂克的影響,認為凡是重要的心理活動必然有其相對應的 生理基礎。因此,弗洛伊德認為力比多是類似於物理能、化學能的一種心理能量,雖不可對其測量和觀察,但它同樣服從物理學、化學的規律。

力比多亦稱“欲力”、“性力”、“心力”,精神分析術語。弗洛伊德早在1894年就開始運用力比多這個術語,1905年在《性學三論》一書中首次提出,指一種與性本能有聯繫的潛在能量。他把性慾與自我保存本能做了對比,並用力比多一詞開始指性慾或性衝動,后擴展為一種機體生存、尋求快樂和逃避痛苦的本能慾望,是一種與死的本能相反的生的本能的動機力量。弗洛伊德把它看作是人的一切心理活動和行為的動力源泉,是性慾、性本能衝動。

力比多定理是指:一個人的力比多(性的慾望)是有限的,如果他/她將力比多用在一個人身上,那麼用在另一個人身上的分量就會減少。

弗洛伊德將力比多定義為包含所謂的本我—精神內部主要的無意識結構—中的本能能量或動力。他指出這些力比多驅力可能與現有的文明行為規範相抵觸,這些規範在精神結構當中表現為超我。而在榮格作品中所表述的是指個體指向自身發展或個性化過程中的自由創造力,或稱之為心靈能量。

弗洛伊德及其作品

力比多與性

力比多是由弗洛伊德假設的作為涉及到其客體(投注的位移),涉及到其目標(如:升華),涉及到性興奮的來源(愛諾區的多樣性)的性衝動的變化的基礎。由此可見,力比多與性衝動有關,它作為一種推動力,是個體性本能表達與滿足的內在動力。弗洛伊德 認為:“力比多是一種力量,本能藉助這個力量以完成其目的。弗洛伊德所謂 的性衝動中的性,有別於生理學和解剖學意義上 的性,也不是指以生殖為目的的狹義的性生活,而是一種廣泛意義上的性,是一種更廣泛的肉體 能力,首先以快感為目標,其次才為生殖服務。所以,弗氏的性通常是指含義極為模糊地詞語“愛”所指的那些衝動。

力比多與自戀

弗洛伊德認為自戀是一種與“客體”關係的反應。客體是指認識的對象,是與主體相 對的概念。弗洛伊德認為自己可以把自己當作力比多投注的對象,即自戀主體是把自己當作客體的力比多投注。在這裡弗洛伊德第一次引入了“自我力比多”和“客體力比多”的區別。二者之 間的關係是:一方面,自戀乃是普遍的原始的現 象,有了這個現象,然後才有對客體的愛。在談 到“力比多的發展”時,弗洛伊德提出,以自身 的某一部分作為衝動對象的自淫,對以後的發展 有兩個作用:第一,放棄了自淫,再以體外的一 個對象代替本身所有的對象;第二,將各個衝動 的不同對象組合起來,造成一個單獨的對象。由此可見,最初含有性倒錯意味的自淫是個體獲得正常性活動的基礎。另一方面,自我力比多在常態的情況下,不難轉變而成客體力比多,而客體力比多最後又能為自我力比多收回。

力比多與認同

認同是精神分析中用來指示一個中心過程的術語,通過它主體在其發展的關鍵時刻,運用消化或者侵佔的方式,建立其或者變成他周圍的人 的一些方面、特性或特點。後來,認同的概念在力比多的關係中逐漸豐 富起來。首先,嬰兒的第一“性覺區”是口腔,嬰兒在營養的吸收與快感的獲得之間建立聯結,二者的活動對象是相同的,都是將外物吸入體內。這一自淫式的活動(力比多向身體的某一部分投 注)是後來重要心理活動(認同)的原型。所以 認同與自戀有關。自戀型客體選擇是客體按照本 人的模式被選擇,而認同則是主體按照後來客體 的模式所建立。

力比多與自我理想

自我有一種功能,不斷地監視著、批評著、比較著,因此,乃和自我的另一部分互相對抗著。弗洛 伊德把與自我相對抗的這一部分稱為“自我理想”,是自己在發展的過程中創造出來的。自我理想是原發性自戀的繼承者,在它的內部孩子滿足於他自己。最初,孩子本身就是自己的理想。孩子對全能感的幻象,加上父母把對孩提時代的自戀投射到孩子身上,使孩子形成一種虛幻的完美形象,並以此作為自戀的對象。而後,由於自己的自省和別人的評價,尤其是父母的介入和與模範人物的自比,孩子開始放棄“原發性自戀”。對這樣的一種理想的放棄可以導致以他者作為理想的出現。

榮格也用了力比多這個概念,榮格認為力比多有著多種多樣的表現形式。在兒童早期力比多體表現為增強身體的營養本能,隨著身體的的發展,越來越多的身體器官加入進來,力比多的活動領域也越來越廣泛。在這裡榮 格承認力比多一個決定性的和極端重要的活動領域就是性慾,但是他隨後把營養功能等等概念也加入了進來,稱力比多在性慾領域的首要表現就是與營養功能有著密切的關係。

另外原始的力比多向二級功能投注的過程可能總是以“力比多流”的形式發生。也就是說,性慾從它的原始目標中轉移 了,它的一部分用於初期功能的投注和保護機制,這種功能隨後會因為個體的發展而向更高一級的方向發展,即種族保存。這種性力比多從性領域向輔助功能領域不斷的轉化,在這種轉化活動沒有損 害個體的適應的情況下,我們把這種轉化稱之為“升華”,而在轉化的嘗試失敗的情況下則稱之為“壓抑”。在這一點我們可以看到榮格所定義的“升華”和“壓抑”的概 念是和弗洛伊德略有不同的。在這兩個概念上,榮格和弗洛伊德的分歧依然基於力比多是性的或者是非性的。

榮格及其作品

弗洛伊德將力比多定義為包含於所謂的本我——精神內部主要的無意識結構——中的本能能量或動力。他指出這些力比多驅力可能與現有的文明行為規範相抵觸,這些規範在精神結構當中表現為超我。從眾求同與控制力比多的需要導致了個體的不安與紊亂,進而促使個體利用自我防衛機制將這些未滿足的,而且主要是無意識的心靈能量在其他形式當中得到釋放。而這一機制的過度使用可以導致神經症。精神分析的主要目的在於引導本我的驅力進入意識,容許它們獲得直接的滿足以減少患者對自我防衛機制的依賴性。

在瑞士精神病學家榮格看來,力比多等同於心靈能量。二元性(對立)創造了心靈能量(力比多),且只有通過象徵才能表達自身,他是這樣論述的:“力比多在生命過程當中表現自身,並被主觀地認知為鬥爭與慾望。”

狹義上,力比多也指個體對從事性行為的衝動。在這個意義上,力比多的反義詞是死亡本能。

有時,性渴望會被損害或者減少,同樣可能表現出無力甚至完全不表現,諸如無性所發生的那樣。影響力比多的因素可以是心理的,也可以是生理的。力比多的缺失與不育症以及陽痿的聯繫也並非絕對。

力比多的降低可以發生於心理的原因,比如說隱私以及/或者親昵的缺失,壓力,精神渙散或是抑鬱。又或者是來源於環境刺激,比如說長期暴露在高強度的噪音或是強烈的光線當中。其他原因還包括:

Depression 抑鬱

stress or fatigue 壓力或疲乏

childhood sexual abuse, assault, trauma, or neglect 兒童性虐待強姦精神創傷或忽視

body image issues 身體形象問題

sexual performance anxiety 性焦慮

影響力比多的生理因素包括:內分泌問題比如甲狀腺功能減退;人體血液當中可利用睾丸素水平;某些藥物的影響(比如波斯卡(又名非納斯特胺)以及米諾地爾),不同生活方式的影響以及,根據研究顯示,自己伴侶的吸引程度和健康程度。遺傳性性慾的缺乏,就如在無性人群中所經常看到的那樣,也可以被認為是由生理因素造成的。

生活徠方式:體重過輕,過度肥胖或者是營養不良,由於正常荷爾蒙水平的失調,也會導致力比多低下。

藥物:力比多的降低也經常是醫原性的,可能由多種藥物引起,比如荷爾蒙避孕法,選擇性5-羥色胺再攝取抑製劑以及其他抗抑鬱葯,阿片樣物質和β受體阻滯葯(治高血壓和心臟病的藥物)。在某些病例中,如PSSD(Post-SSRI sexual dysfunction),醫原性陽痿或是其他性功能障礙可能是永久性的。

性激素,包括睾丸素,與球蛋白的結合后,便不可利用了。研究顯示,即使停止荷爾蒙避孕法,SHBG水平仍居高不下,並且當下沒有可靠的數據能夠預測這種上升現象何時會下降。

有人懷疑是否避孕丸以及其他荷爾蒙避孕法(甲羥孕酮避孕針,諾普蘭植入等)通過後生性機制已經永久地改變了基因表達。

如果不加處理,睾丸素水平低下的婦女將體驗到力比多的喪失,而這反過來將會引起其一生人際關係的緊張,以及骨骼和肌肉質量的喪失。(低睾丸素可能也是某些抑鬱症和精力衰弱的原因)。相反,雄激素(如睾丸素)在兩性中普遍都與力比多有確定的關聯。

月經周期:女性力比多與她們的月經周期也有關聯。許多女性在排卵前的幾天里能夠體驗到高漲的性慾。