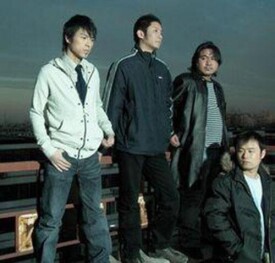

聲音碎片樂隊

中國內地搖滾樂隊

這是一支由彝族流浪詩人、山東三流神醫、東北夜行騎士、西南原始摩登人、淄博長發小貝所建立的搖滾樂隊,成立於2001年初。他們來自不同的地方,有著不同的經歷,他們的音樂中從平靜到狂躁、從孤獨到幸福,從自戀自傷到縱情高歌,聽者往往會將自身最隱秘的情感釋放出來,進入一種宣洩狀態!

“聲音碎片”成立於2001年初,是2002年以來最重要的中國搖滾樂隊之一。其曲風憂鬱低調唯美,歌詞極具詩意。正式發表的第一支單曲《 狂歡》2002年6月被收錄於《摩登天空4》合輯。同年9月,發表樂隊首張專輯《世界是噪音的花園》,引起媒體及樂迷的強烈關注。2006年9 月發表的第二張專輯《優美的低於生活》,單曲《優美的低於生活》更成為眾多知性青年的最愛。2008年9月,第三張專輯《把光芒灑向更開 闊的地方》的推出,奠定了聲音碎片樂隊“最佳中文樂隊”的地位。音樂上,比以往更大氣與好聽,一貫的好歌詞在這次更達到了一個新的境地,更為貼近內心,甚至有了一些能讓人潸然淚下的橋段。聲音碎片在一定程度上已經超越了搖滾樂,甚至超越了詩歌。

在三年多的發展時間裡,“聲音碎片”的發展可以用“驚人”二字去形容。新專輯《優美的低於生活》,一改第一張專輯所表現出來的低沉與灰暗,更多地強調了生活中的種種幸福。“對於生活本身可我們沒有太多的奢求與慾望,但我們要用一種驕傲的優美姿態去面對它。(馬玉龍語)”整張專輯豐滿大氣,無論從整體的編配還是細節的處理都較以往有了很大的突破,給聽眾帶來了一場聽覺盛宴。

山東三流神醫(吉他):李韋 博山人,畢業於山東濰坊醫學院,為人沉穩老練,如磐石一般以一種執著堅定的信念,屹立於“碎片”之中。由他彈撥出的一個個漂亮音色像玻璃碎片般閃爍著晶瑩脆弱的光芒,使之成為樂隊名稱的由來。

東北夜行騎士(鍵盤):劉光蕊 瀋陽人,其人玉樹臨風,貌比潘安,夜來夜往。他的加入使聲音碎片的音樂長出了翅膀,將音樂帶入一種亦幻亦真、豐盈大氣的氛圍里。

西南原始摩登人(鼓手):秦少建 昆明人,老資格樂手,主營業務是多支樂隊鼓手,兼職另類美髮師。混合著狂野與天真,荒蠻與時尚,不知是天使還是魔鬼,反正他以一種不可遏制的激情製造著更多絢爛的聲音與碎片。

淄博長發小貝(貝司):宋煒 山東人,乃青蔥玉指美少年,新近加入“聲音碎片”,他將一種淡淡的憂鬱氣息鋪墊在“聲音碎片”的音樂之中,華麗而唯美,音如其人。

2001年四月首次亮相與開心樂園酒吧

2001年05月1日參加第二屆迷笛音樂節

2001年10月在《現代藝術·聽》有聲雜誌發表單曲“世界是噪音的花園”

接受訪談

2002年6月單曲“狂歡”收錄於《摩登天空4》合輯

2002年9月發表樂隊首張專輯《世界是噪音的花園》

2003年02月提名百事音樂風雲榜最佳搖滾樂隊新人

2003年10月1日參加第四屆迷笛音樂節 2003年04月開始新歌的創作排練,8月鍵盤手劉光蕊加入樂隊

2003年12月樂隊舉行杭州 蘇州 西安 成都等6城市巡演

2003年4月參加中央電視台舉辦的“西南民族學院”五十年校慶慶典晚會。

2004年08月開始新專輯的錄製工作,年底專輯錄製完畢,年底貝司手尹勇及鼓手王贛相繼離開樂隊。

2005年04月鼓手小秦加入樂隊,6月貝司手宋煒加入

2005年6月12日在新毫運俱樂部成功舉辦樂隊新成員加入后的專場演出。

2005年8月發表樂隊第二張專輯《優美的低於生活》(無名高地)

2005年8月樂隊第一張專輯《世界是噪音的花園》再版發行

2005年10月1日 參加第6屆北京迷笛音樂節

2005年10月-06年1月舉行“把音樂還給耳朵”的全國巡演 途經上海 青島 武漢 深圳等30餘個城市並獲得極大的成功。

2006年3月提名百事音樂風雲榜最佳搖滾樂隊

2006年4月單曲《優美的低於生活》成為耐克廣告主題曲

2006年6月16日“紀念中國搖滾20周年”音樂會

2007年10月3日參加首屆“摩登天空音樂節”

2007年10月6日應邀參加第二屆麗江雪山音樂節

2007年10月底開始錄製樂隊第三張專輯

2008年5月1日參加成都橘子音樂節

2008年9月28日樂隊第三張專輯《把光芒灑向開闊的地方》發行(MAO)

2008年9月30日摩登天空音樂節

2008年12月5日舉辦“情歌而已”專場演出(星光現場)

2008年12月27日參加中國美術學院首屆網易藝術節

2009年2月 專輯《把光芒灑向更開闊的地方》獲《南方周末》文化原創榜年度音樂提名。

2009年3月獲音樂風雲榜“最佳搖滾專輯”“最佳搖滾樂隊”提名

2009年3月進行歷時30天全國19城市的全國巡演

《世界是噪音的花園》

1 自欺

2 平衡

3 妄想狂

4 狂歡

5 這一刻

6 所有人都必須這樣嗎

7 從內部成熟

8 請不要關我的燈

9 投降

10 秘密路線

11 世界是噪音的花園

聲音碎片樂隊

1 優美的低於生活

2 通過憤怒之門

3 在流逝之外

4 在時代華美的盛宴上

5 不合時宜的憂傷

6 向外

7 煙灰

8 讚歌

9 從現在開始

10 再輕鬆一些

聲音碎片樂隊

01.在一起

02.天邊一朵雲

03.陌生城市的早晨

04.星光照亮你回家的路

05.把光芒灑向開闊之地

06.黑白電影

07.騎手的悲傷之歌

08.順流而下

09.幸運的人

10.隨意跳舞吧

11.情歌而已

"聲音碎片”轉過身,開始歌唱

作者: 李皖

來源:南方人物周刊

“聲音碎片”是2002年以來最重要的中國搖滾樂隊——以近乎默默無聞的方式。當整個中國搖滾樂都失去了神魂,它沒有失去神魂;當幾乎所有的搖滾樂手都不能再有效地、發自內心地抒情與歌唱,它還在抒情與歌唱。中國搖滾樂除了青春期,還能有什麼歌唱的可能?2002年,《世界是噪音的花園》;2005年,《優美的低於生活》;2008年,《把光芒灑向更開闊的地方》;我眼見著它的神魂一天天強大,耳聽著它的抒情與歌唱愈加激越嘹亮。

在未接觸這個樂隊之前,你簡直無法想象,幻覺可以達到如此清晰的程度,音樂的想象力完全可以達到具體視覺的高度。

美。如果你不進一步地加以細究,你就會停留在樂隊的這個特點上:美,這是一個塑造美的樂隊。清亮的電吉他,充滿想象的鼓聲,提供色彩和背景的鍵盤,讓氣氛進一步濃厚的貝斯,然後,像靈魂那樣拔於地面、接近天堂的歌唱,美。

這幾乎近於奇迹。如此簡單的元素,卻綿綿不絕地創造出如此深幽、如此壯闊、如此感人、如此千變萬化的樂境。我想,不會有誰稱他們為樂器高手,但他們用簡單手法做出的高明音樂,比樂器高手的高超技術更讓人難以想象。主唱馬玉龍的嗓音天賦即使稱不上糟糕,也實在可用貧瘠一詞形容,但他是怎樣在歌唱?這歌唱是大喘氣的、奮力的、捉襟見肘的,但又是卓絕的、超越性的、迸發著生命的全部激情。在沒有辦法更超越的地方,而他又實在必須超越,超越出肉體,超越出人間的限度,呵,因此而出現了美妙的、貧困的,與其說是肉嗓、毋寧說是用渴望臆想出的假聲。

我最驚奇的還不是這些,我最驚奇的是:要有多大的力量,多堅強的內心,才能像“聲音碎片”那樣歌唱?當世界如此巨變不息,當正經歷的一切轉眼成過去,當精神被物慾追逐得沒有立錐之地,當價值、標準和寧靜的心被比特的轟笑淹沒,當人類的田園被工業化的高速推土機夷平,當中國人被企業競爭追趕得再沒有一分鐘的空閑……森林已經沒有了,那隻神鳥會停在什麼地方歌唱?如果它僥倖未死,它的心臟應該迸裂。如果它還有眼睛,它應該看到這慘絕人寰的災難。它還會唱嗎?它曾經的美妙歌喉,應該再發不出美妙的聲音!

“聲音碎片”提及了搖滾樂失語后的境況,它是這麼說的:

經過一個村莊之後/我們突然失去了語言/經過一座城市之後/我們刻意丟棄了聲音/一切表達都是多餘/溫暖不了某個夜晚/唯有情歌貌似單純/會唱的人卻已經沉默(《情歌而已》)

是的,這已經是一個情歌的時代,“唯有情歌貌似單純”,還可以唱,那些失去了歌唱的人,還可以以此假唱。對這個不分白天黑夜、只有情歌的時代,馬玉龍批評說:“最好給你一片空曠/讓你失去喧鬧的勇氣。”他還提議說:“沒有方向就去尋找/別的一切都已不重要。”

這完全是一個理性主義者的態度,在批判現實時,“聲音碎片”的聲音並不起眼,毫不鋒利、尖銳,也就是能指出事實而已。它還有一個批評,是針對我們的現實的:世界很遼闊,多麼適合於飛翔,但是“跑不起來,只能一直跳舞/飛不起來,只能一直跳舞”(《隨意跳舞吧》)。

面對這個憋氣的、狹隘的、讓人飛不起來的時代,“聲音碎片”的奇妙在那些隔著一定距離的、似有所指、若即若離、曖昧模糊、閃爍其辭的象徵方面。

比如,“每條路都通向這裡/只是出口隱藏得太深/所以每條街都像在突圍”(《陌生城市的早晨》);又比如,“幕拉開,音樂響起/一個舞台完成起伏/投入也罷,冷漠也罷/反正導演你不認識”(《黑白電影》)……

距離拉開后,“聲音碎片”顯露出了智慧。它確實是站在荒原上,發現一切皆毀,但是世界遼闊如初。正是從這裡,“聲音碎片”獲得了它的勇氣,獲得了它傲視人間的歌唱,得到了它藝術哲學的座基。它發現的真理是:“經過的人沒有名字/只有城市接近不朽”,“唯有晨光從容,沒有疑問/新鮮如初”;“遍地是人們曾經的驕傲/時光遺棄了輕浮和狂妄/唯有晨光榮耀,落日輝煌。”

呵,晨光榮耀,落日輝煌,這輝煌怎不令人歌唱!如果只是發現了塵埃,發現每一個人都穿越不了世界,發現人的一生比朝露還輕,這還不是“聲音碎片”,“聲音碎片”的獨特在這一切之後,站在廢墟上,面對一切毀滅、流逝、變遷,他採用了一種無比堅定的抒情歌唱姿態:

轉過身世界就小了/轉過身生命就輕了/轉過身光芒來自你的心/如果你還在仰望/請回頭一路狂奔/把光芒灑向開闊(《把光芒灑向開闊之地》)

“聲音碎片”轉過了身,開始歌唱,將一些咿咿呀呀、沒有字義、辨不清聲音的高音,放在歌唱的最高潮,放在靈魂的風口,放在閃爍其辭的詩句之中。這是一種卑微的驕傲。他本是背叛過的人,收起了翅膀,越來越習慣空曠的地方,他的聲音正是這一片空曠之聲;但是他超越了這份空曠,以靈魂的驕傲,把光芒灑向更開闊的地方。

轉過身是不是軟弱?在廢墟中歌唱是不是自欺欺人?這著魔般的聲音讓我相信,決非那麼簡單。聽聽《陌生城市的早晨》,這可能是繼上世紀末中國搖滾樂失聲以來最震撼人心靈的篇章。

第一次聽聲音碎片是在05年迷笛音樂節上。主唱馬玉龍在台上抱著民謠吉他把我們帶到了一個充滿詩意的世界,歌聲和成群飛翔的大雁,飛向了南方,台下美麗的姑娘穿著花衣裳,在夕陽的光芒下跳舞。我躺在秋天綠色並且逐漸變黃的草地上,閉上眼,聆聽著主唱的歌聲,彷彿是一首首美麗的詩,我在他們的音樂中產生了肆意的憂傷。後來我去買他們的CD,那一段時間我在聽他們的所有的音樂,廉價的CD中發出的像黃金一樣的聲音,讓我陶醉,我會扒下他們並不複雜的和聲,在沒有人的情況下我會為自己唱一首跑調的歌,我知道他們的音樂對生活的指導性已經超越了音樂本身的價值。我和主唱馬玉龍約在舊鼓樓大街的一個茶館,那一天突然降溫十多度,我騎著單車路過鼓樓並沒有看見夕陽,天氣陰沉,我和主唱馬玉龍約在舊鼓樓大街的一個茶館,我們喝著溫暖的茶水,並不喜歡說太多的話,我還是在儘力的問著他我更多想知道的問題。他是一個真正的藝術家,並不是唱片公司包裝宣傳的那種藝術家。他是一個詩人,儘管他從來不寫詩只寫歌詞。他是一個歌者,他會用歌聲安慰那些脆弱的心靈。

問:最近在忙什麼呢?

馬:因為剛發行了新專輯,所以一直在做各種宣傳。

問:您剛開始接觸吉他是在什麼時候?

馬:我是76年出生,我彈吉他大概是在94年左右,以前我們剛開始彈吉他的時候也看劉傳老師的教材。那時候我在西南民族大學,我們的那個學校特別奇怪,估計是吉他最集中的一個學校,基本上每個宿舍都會有三、四把吉他,那時候的紅棉吉他也就幾十元錢,當時沒有其他的娛樂活動,我就是整天看書和彈吉他。我們曾經出現過最為壯觀的幾百人吉他大合奏,以後再也沒有見到過這種場景。那時候因為太喜歡吉他了,所以練習起來也比較刻苦,半年以後我就是我們宿舍樓的第一高手。我上學的時候就在酒吧彈唱。我是96年畢業的,畢業之後我在酒吧呆了半年,就去了昆明,然後去了西南的其他一些城市。

問:隨著人的成長,每個時期可能有不同的音樂理念,剛開始學吉他的時候可能和現在不一樣,你的音樂理念是什麼呢?

馬:剛開始的時候肯定和現在不一樣,剛開始的時候就是所謂的另類,那時候年紀小,會有不切實際的野心,就想做到和別人不一樣,甚至想做的比別人更好,後來漫漫的覺得那已經不重要了,幹嗎非得跟別人不一樣呢,慢慢的我就會找到最適合我的方式。有的人可能找了一輩子也找不到,有的人可能十幾歲就能找到,實際上這就是一個過程,當你找到的時候,你能把自己的內心表達的非常舒服,那就是最適合你的。音樂是有很多種風格的,那些都無所謂,關鍵是你內心的表達。對於音樂來說內心的表達是最重要的。如果他真是來自心裡,其他的形式真的不重要。

問:您剛開始接觸吉他的時候,就已經有一個音樂理想了嗎?

馬:沒有,那時候就只是覺得好聽,上學的時候吉他彈唱很多人只是為了吸引女孩子的注意。剛開始是這樣的。但是後來我遇到了讓我終生難忘的樂隊,我估計別人也是一樣。對我來說就是平克。弗洛伊德,我的思維就一下打開了,所以直到現在平克。弗洛伊德都是讓我終生難忘的樂隊。

問:您從什麼時候開始做樂隊的呢?

馬:我是在02年。

問:那時候就來北京發展了嗎?

馬:對。那時候已經有非常明確的目的了。在中國的地方城市,樂手會特別少,找不到志同道合的樂手,而在北京有來自全國各地的樂手。我的吉他手是MIDI音樂學校的。剛來北京的時候在酒吧幹活,當時我四川的朋友已經來北京做樂隊了,比如木馬樂隊的曹操,我們在四川的時候就認識。當時我的鼓手和貝司手也是我們在四川的時候就認識。

問:那時候也是駐紮在霍營或者樹村嗎?

馬:我沒有住過那裡,但是我的樂手有的住過那裡。我去過那裡但是不喜歡那個氛圍,我不喜歡扎堆的那個感覺。做音樂還是在一個獨立的地方要好一點兒,原來的樹村,全是那種金屬說唱樂隊,聽起來他們一模一樣,他們缺少那種獨立思考的能力。

問:平時除了音樂還在做什麼呢?

馬:謀生。靠做音樂是無法維持生活的。做樂隊必須抽出很多時間來做,並且這些是不掙錢的。那就必須靠別的辦法把生活安頓好了。但是我們不是靠上班來維持,開其他方法也可以掙錢,因為上班的人每天工作八小時,在時間上安排不過來。上學的時候不知道自己以後要搞樂隊,上學的時候和其他同學的想法一樣,上個大學找個工作,但是後來我覺得上個大學只是為了找個工作,那樣的人生很沒有意義。所以我們就選擇了這樣一條路。

問:那你有沒有想過上完大學找個工作,然後有固定的工作再來維持自己做音樂呢?

馬:在地方上做樂隊是不可能的。比如我來自攀枝花,但是那裡一個樂手都沒有,找不到和自己志同道合的樂手,但是北京就可以。

問:但是你為什麼要找志同道合的樂手,現在隨著MIDI的普及,你完全可以自己做音樂啊?

馬:樂隊是一種方式,是不可代替的,和自己在家裡做音樂是完全不一樣的,是兩個感覺。幾個人在一起排練、一起演出,是用電腦代替不了的。以前有一些搞樂隊的人自己單幹了,演出的時候擺個電腦擰來擰去,他們演出的時候會非常不適應,我也不喜歡那種形式。

問:音樂是你生活中的一部分還是你的全部呢?

馬:音樂只是生活的一部分,而且還是不太重要的一部分。只是喜歡和熱愛音樂而已。有一個辭彙叫死磕,我覺得不用死磕,我們只是喜歡並且熱愛。我們從音樂中得到了從其他事物中無法代替的快感。

問:總有評論說你們的音樂像Radiohead,你怎麼看待他們的評論?

馬:那簡直就是無稽之談,估計那是唱片公司的人說出來的。當一張唱片宣傳的時候,總要有一個這樣的說法,出現一個新的音樂他們不知道用什麼樣的辭彙形容。北京這麼大的城市也就一百多樂隊,據我所知倫敦有一萬多個樂隊,他們總拿中國的某個樂隊像國外的某個樂隊來做比較。實際上這只是宣傳的一種手段。

問:音樂和生活是密不可分的,比如說你出第一張專輯的時候是一種生活狀態,出第二張專輯的時候又是一種生活狀態,你出過三張專輯,我可以理解為這是三個階段,這三個階段在音樂和生活上有什麼不同呢?

馬:我們發行第一張專輯的時候實際上是失控的,失控就是掌握不了自己,掌握不了自己的內心,就像一匹脫韁的野馬一樣,完全就亂了。發行第二張專輯的時候,我們掌握了百分之八十。到了第三種專輯,我們就完全掌握了。所有的歌曲都是有感而發,所有的歌曲都是在自己的控制範圍內。

問:我覺得的你的歌詞非常有詩意,你平時看一些詩人的詩集嗎?

馬:是的,我喜歡詩。至於說喜歡哪個詩人,那就太多了,這就像聽的音樂一樣多。我喜歡海子、于堅、多多、白樺……我喜歡他們的作品,但是只是喜歡讀他們的作品,可能真的見面了,沒有想象中的好。因為讀他們的作品的時候會把自己的經歷套進去,會產生共鳴。

問:您平時寫詩嗎?

馬:不寫,我寫歌詞。

問:對您來說喜歡音樂和喜歡文學是同步的嗎?

馬:不是,我喜歡文學要更早一點。喜歡音樂是我在20多歲的時候,喜歡文學是我在很小的時候,上小學的時候就開始看小說了。

問:我覺得新專輯的最後一首歌《情歌而已》和你以前的作品不太一樣,您談談對這首歌的看法吧。

馬:首先是關於這首歌的名字,現在的情歌太多了,有些港台歌曲全是情歌,我以前從來沒有寫過情歌就是因為情歌太多了。

問:說說新專輯名字的由來吧。

馬:《把光芒撒向更開闊了地方》,這也是我們專輯中一首歌的名稱。就是說不要那麼狹隘,不要覺得喜歡搖滾樂就有多麼了不起。其實我知道,不好的搖滾樂真的非常難聽。不要總是局限在這裡面,要去掌控自己的生活,要知道世界是那麼的開闊,自己只是那麼一點兒。

問:從您剛開始彈吉他到現在,說說您的心態是怎樣變化的呢?

馬:原來是很狹隘的,不知道這個世界有多麼遼闊,但是慢慢的就會越來越開闊。哪怕開闊不了,但是內心也有一個理想,想讓自己的內心世界更加開闊一些。

問:是不是也是從一個憤怒的狀態慢慢緩和下來的過程?

馬:實際上我一開始就沒有那種所謂的憤怒,現在沒有原來也沒有。其實是從封閉逐漸走向開闊的過程。開始覺得只有搖滾樂是重要的,但是後來發現其實生活中有很多更加重要的東西。

問:這麼多年你們一直在和摩登天空合作嗎?

馬:對。

問:你們是也是像其他樂隊那些把小樣交給公司然後簽約的嗎?

馬:不是的,有一次我們在酒吧演出,那個酒吧現在已經沒有了,演出的時候正好沈黎輝也在,演出完他來找我們,然後我們就合作了。

問:以前的迷笛音樂節和現在的摩登天空音樂節你都參加過,你覺得這兩個音樂節有什麼不同嗎?

馬:我個人看法,摩登天空音樂節要好玩一些,看起來更像一個音樂節,迷笛音樂節太土了。摩登天空音樂節更包容一些,時尚青年也在那裡演出。迷笛音樂節全是憤怒青年。

問:你怎麼看待現在的憤怒青年呢?

馬:盲目的熱情,可能過了那個勁兒也就不做這些了,如果你的內心是真的熱愛這些的話,就要理性一點兒。演奏上和演唱上要盡量做的職業化。千萬別連歌都不唱,就上去吼幾聲,下來還罵港台歌星。我覺得他只是圖個嘴巴痛快而已。你要是能把歌唱上去觀眾自然會覺得你好,你把自己的音樂做好了才會有資格說那些話。

問:感覺在北京演出和外地演出有什麼不同呢?

馬:舞台音響效果肯定不一樣,北京的要好一些。觀眾人數上來說外地的要更多一些,對於我們來講要多很多。北京的樂隊太多,各種風格都有,觀眾也不可能今天重型樂隊去演出他們去看,明天民謠樂隊去演他們也去看,觀眾會有選擇的去看。但是到了外地,一個樂隊過去演出,所有喜歡搖滾樂的人都會去看。

問:像那時候的開心樂園,現在已經沒有了,說說時候的酒吧和現在的酒吧各方面有什麼不同呢?

馬:那時候的酒吧簡直不是演出的地方。那時候的酒吧老闆喜歡搖滾樂,就讓樂隊來演出,現在的酒吧都是非常專業的演出場所,比如MAO LIVE

HOUSE和星光現場,裡面的燈光音響都是非常專業的。那時候的觀眾就是一種熱情,他們沒有分辨樂隊好壞的能力,完全就是盲目的熱情。現在的觀眾有分辨的能力,他們不會在乎形式上的東西。從看演出的觀眾人數上來說,那時候的觀眾沒有現在多。現在的觀眾有固定的人群,現在每場演出保持幾百人應該沒有問題,除非是遇上像下雨這樣的特殊情況。

問:那時候的一些金屬說唱樂隊也已經不存在了,但是你們樂隊卻還在堅持著,談談您的感受吧?

馬:有些人當時是盲目的熱情,最重要的還是音樂本身。

問:談談現在國內的音樂市場吧。

馬:完全就是一團糟,根本就沒有形成市場。現在所有做音樂的人根本就無法靠音樂生存,不只是做樂隊的,一些主流歌手據我所知,他們也是靠走穴。但是在國外如果一張唱片做的好的話,他們靠版稅,會有很多收入。比如NIRVANA,雖然科本已經死了但是他們的唱片還在賣,還會創造很多財富給他們的親人。但是在國內已經完全沒有人管這套了。但是我們還在認真的做好自己的音樂,達到認可的標準。

問:你覺得搖滾樂和其他的音樂最大的不同是什麼呢?

馬:我覺得最大的不同是它來自我的心。搖滾樂是非常有詩意的,不是像我愛你、你愛我那樣的口水歌。但是搖滾樂也有不好的一面,有的只在乎膚淺的表面。我覺得搖滾樂應該是來自對周圍世界的思考,我覺得這是非常重要的。

問:我看過毛姆的《人性枷鎖》,他說藝術家就應該是貧窮的,一種很艱辛的生活狀態,這樣才能創作出好的作品,你怎麼看待他的話呢?

馬:那可不一定。有兩種人,一種人完全是失控的表達,像梵高、科本……還有一種是自己能夠控制自己的人,像鮑伯。迪倫、畢加索……一切都在他們的掌握裡面,他們一直就是那個時代頂端的人物。他們對自己的生活不失控,但是我覺得他們比那些失控的人創作出來的作品還要好。我覺得那些失控的人表達出來的東西是非常低級的。應該先掌握在自己手裡面然後再表達。那些失控的,比梵高,很多人喜歡他,我卻不喜歡。鮑伯。迪倫一直就是我的偶像,他一直就是那麼酷。

問:如果按照你的失控判斷標準,你是如何看待海子的呢?

馬:海子是一種失控的表達。于堅就是能夠控制的那種表達,一切都在他的觀察裡面,他靠眼睛的觀察這個世界,然後寫下來。我更尊敬像于堅這樣的詩人。海子的作品我很喜歡,包括NIRVANA,我也很喜歡。但是我更最近那種能夠控制自己的內心的人的表達。

問:你的歌詞的非常有詩意是不是和你讀過中文系有關嗎?

馬:其實跟那個沒關係,只是我自己喜歡而已,讀中文系的時候,我都不怎麼上課,我只是在找我自己喜歡看的書。

問:介紹一下你自己用的設備吧。

問:你們樂隊現在除了三大件之外還有其他的樂器嗎?

馬:還有鍵盤。

問:我在你們的專輯里聽到的口琴、口風琴那都是用鍵盤做的嗎?

馬:口風琴是用鍵盤做出來的,口琴是我自己吹的,我會吹口琴。

問:你們在創作上是怎麼分工的?

馬:創作上就是以一個人為核心的,我就是那個中心點。我們先把音樂部分做好了,然後我再加人聲,最後再寫歌詞。

問:這些歌詞是你自己當時寫的還是平時積累的素材?

馬:是根據音樂寫的。歌詞是要添到歌曲里的,但是詩歌就不用管這些,詩歌很自由,想寫多長就能寫多長。但是在音樂裡面就要按照這個框架寫歌詞,比如說人生就要在這四小節裡面,多餘的不能要。其實寫歌詞比寫詩要難。詩歌嘛,即要有詩又要有歌,原來的詩歌是用來唱的,現在的詩歌是用來朗誦的。

問:最近有樂隊方面什麼計劃嗎?

馬:過了年我們會進行全國的大型巡演。

問:以前巡演過嗎?

馬:巡演過。現在的好多樂隊巡演的酒吧就是從我們那時候開始的,我們巡演之後,樂手和酒吧會進行來往,我們是最早在全國進行巡演的樂隊之一。我們03年就進行過全國巡演。

問:那時候是你們自己辦的巡演還是公司幫助安排的?

馬:自己辦,自己聯繫的。

問:你們現在在哪排練?

馬:在大望路,我們租的排練室。

問:現在一星期排練幾次呢?

馬:正常的話如果我們創作新歌,每周排練四天。演出多的時候排練就會多,演出前我們都會排練。

問:預祝你們全國巡演成功,最後想對喜歡你們音樂的人說點什麼呢?

馬:沒有什麼好說的,就是珍惜生活吧,讓每一天都很開心,呵呵。