董邦達

書畫家

董邦達(1696-1769),字孚存、爭存,號東山、非聞,浙江富陽人,清代官員、書畫家。

雍正十一年進士,乾隆二年授編修,官終禮部尚書,謚文恪。好書、畫,篆、隸得古法,山水取法元人,善用枯筆。其風格在婁東、虞山派之間。與董源、董其昌並稱“三董”。

乾隆三十四年,以老乞休。是年七月,以疾卒,賜祭葬如例,謚曰文恪。

雍正元年(1723年)拔貢。

雍正七年(1729年),鄉試中式,經刑部尚書勵廷儀保舉,以七品小京官在戶部行走。

雍正十一年(1733年),成進士,改庶吉士。

乾隆二年(1737年)散館,授為編修。次年典試陝西。

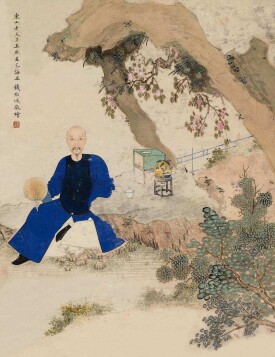

董邦達畫像

乾隆十二年(1747年),授予內閣學士兼禮部侍郎銜,十月,遭母喪回籍。

乾隆十四年(1749年),春,服未及闋,詔以素服入直內廷,服闋補原官。

乾隆十五年(1750年),遷禮部右侍郎,調工部,旋調吏部,充經筳講官。

乾隆十八年(1753年),主持江西鄉試。此後,多次扈從巡幸,充殿試讀卷、經筵講授、武會試總裁等官,補授都察院左都御史,署翰林院掌院學士,遷工部尚書,轉禮部,復轉工部,賜紫禁城騎馬。

乾隆二十三年(1758年)臘月二十四日,與《紅樓夢》作者曹雪芹在宗室敦誠家聚會,談竺論畫,一見如故,曾為曹氏所著《南鷂北鳶考工志》題籤並撰序言,傳為佳話。

乾隆三十四年(1769年),以老乞休。是年七月,以疾卒,賜祭葬如例,謚曰文恪。

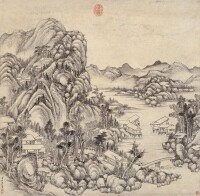

董邦達繪畫作品

| 人物關係 | 名稱 | 註記 |

| 長子 | 董誥 | 名畫家 |

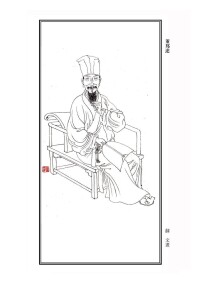

董邦達半身像

由於董邦達既是位地位很高的官員,同時又擅長作山水畫,而且皇帝還頗為欣賞其畫藝,所以在他流傳眾多的作品中,有一部分是屬於“臣字款”的畫幅,就是專門為皇帝而畫的作品。從清朝的繪畫來看,“臣字款”畫數量很多,但是“臣字款”畫作者的身份地位卻懸殊頗大,其中既有“金枝玉葉”的宗室,還有地位顯赫的官員,也有身份比較低下的供奉宮廷的職業畫家。董邦達的存世作品中就有不少“臣字款”的畫幅。但是這《秋林漁隱圖》軸的署款為“董邦達謹繪”,姓名前並沒有冠以“臣”字,說明此圖並非是為皇帝所畫的,而從其他畫幅中得知,如此署款,其受畫人也不是等閑之輩,應當屬於“親王”、“郡王”級別的貴族,至於具體是什麼人,已然不可詳考了。

墓在富陽新桐鄉(今三山鎮)新店村,現為縣級文物保護單位。邦達工書,尤善畫。篆隸古樸;山水宗元人,多用枯筆,而氣勢磅礴,生面別開,乾隆帝為之題志者甚多。