馬尾之戰

戰爭

在越南戰場上,中法雙方雖在軍事上互有勝負,但由於清廷統治者的腐朽,最後被迫簽訂了喪權辱國的《中法簡明條約》。因清廷中“清流派”反對,條約沒能實現,法國隨即派出遠東艦隊到台灣海峽進行武力威脅和訛詐,逼迫清政府支付巨額賠款。1884年7月中旬,法國海軍中將孤拔率艦隊以“遊歷”為名,駛進馬尾軍港。閩浙總督何璟、船政大臣何如璋等,在李鴻章對外退讓妥協政策的影響下,深恐得罪侵略者,影響中法“和議”和列強“調解”,不但不施防範,反而舉行隆重的歡迎儀式,對前來準備進攻中國海軍的法國艦隊以“友好的接待”。並“嚴諭水師、不準先行開炮,違者雖勝亦斬”。甚至禁止港內水師艦隻移動,免使法軍產生疑慮。8月21日,中法談判破裂,戰事終在8月23日爆發。

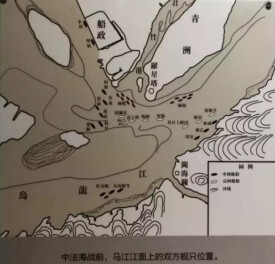

1884年(清光緒十年)7月中旬,法國東京分艦隊司令A-.A.-P.孤拔海軍少將率10餘艘艦艇侵入福州馬尾港,監視福建海軍各艦,脅迫清政府屈服。此時,清廷仍幻想議和,不但嚴令清軍不得主動出擊,亦未作有效的防禦部署。8月22日,孤拔接到法國政府的攻擊電令后,於當晚下達了次日開戰的命令。23日13時45分,法軍8艘軍艦、2艘魚雷艇按照預定部署突然發起猛烈攻擊,處於劣勢位置的福建海軍11艘艦艇還未起錨,就被擊中多艘。開戰後,會辦福建海防事務大臣張佩綸擅離職守,船政大臣何如璋以及負責指揮的副將張成亦棄職脫逃。各艦官兵在沒有統一指揮的情況下,倉促應戰,管帶陳英、許壽山、葉琛、林森林、高騰雲及炮艇統帶呂翰等英勇戰死。戰鬥持續了40餘分鐘。隨後數日,法艦又轟擊了福建船政局和閩江下游兩岸炮台,使其遭受嚴重破壞。

此戰是中國近代海軍建立后的第一次大規模作戰,福建海軍被擊沉擊毀軍艦9艘,另有一批舊式水師戰船被擊沉,官兵陣亡700餘人。法軍死6人,傷27人。8月26日,清廷對法國宣戰。

一是傳統陸權思想制約海權意識發展。海權意識是由海上自由貿易保護派生而來,但明清兩代,為保持以“陸權”為主的農耕社會的穩定,採取了“片板不得入海”的海禁政策。在“重農抑商”等傳統儒家思想影響下,海權意識的發展舉步維艱。雖然清末洋務運動已經顯現出海權意識萌芽,但受腐朽封建制度所限,清朝統治者的觀念難有根本轉變。馬江海戰爆發前,清廷已經意識到海防的重要性。1874年,清廷進行了中國近代第一次海防大討論,決定“塞防與海防並重”。但遺憾的是,清政府籌備海防,建立和發展海軍,主要目的是“自強”、“禦侮”,維護死守“陸權思想”的清王朝的封建統治,海權意識缺失導致清廷思想觀念上的先敗。

二是寄望“道義”佔優導致軍事戰略誤判。中國傳統軍事理論把“道義”作為戰爭第一前提:強調以和為貴,追求和平,厭棄戰爭;要求發動戰爭必須出於正義,“師出有名”;積極尋找戰爭替代手段,努力用“文伐”代替“武戰”。這從某種意義上講是正確的,但必須以實力為基礎和後盾。但是,清政府自中法開戰以來死板教條地寄望於虛幻的“道義”,死抱避戰求和心態。對於法國海軍的頻頻挑釁,清廷嚴令“不可釁由我啟”,慈禧太后諭“無旨不得先行開炮”,閩浙總督何?福建船政大臣何如璋不得不“嚴諭水師,不準開炮,違者雖勝亦斬”。清政府和戰不定,始終不敢鼓足勇氣與侵略者決一死戰,在戰略全局上處於被動挨打地位。

三是臨戰錯失先機造成清軍迅速潰敗。戰場制勝的重要原則之一是“先下手為強”,馬江海戰即是這樣一場典型戰例。交戰前,福建水師位於閩江上游,法艦在下游。由於軍艦主炮和鐵錨均在艦艏,船身會隨潮水漲落改變方向(上午漲潮時,船頭指向下游,下午落潮時,船頭指向上游)。法軍選擇落潮時開火,大部分中國軍艦完全暴露在法艦主炮火力之下,淪為法軍“海上靶船”。其實,朝廷“彼若不動,我亦不發”的旨令,並沒限制一旦開戰我方當可全面反擊,以及臨機反制等。這本就是前線清軍主帥的職責所在。而毫無統兵戰鬥經驗的前敵將領昏聵愚忠,在戰爭一觸即發、法軍發出最後通牒之際,竟然對外封鎖消息,使戰機錯失,30分鐘的海戰變成一場勝負立判的血腥屠殺,福建水師幾乎全軍覆沒。