共找到6條詞條名為大禹廟的結果 展開

- 浙江會稽山大禹廟

- 陝西韓城大禹廟

- 山西省河津市龍門大禹廟

- 山西鄉寧師家灘大禹廟

- 大禹廟(平順縣北社村)

- 山西平順縣西青北大禹廟

大禹廟

山西省河津市龍門大禹廟

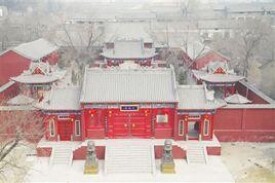

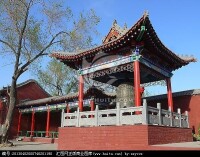

大禹廟位於山西省河津市清澗街道辦龍門村南,是一座歷史悠久的的廟宇,在清朝時代大禹廟與韓城大禹廟遙遙相對,氣勢磅礴,是古龍門八大景之一,抗日時期,毀於日寇炮火。為了傳承大禹精神,弘揚龍門文化,2012年春,龍門村擇宜地重建大禹廟,是年桃月奠基,葭月竣工。如今的大禹廟坐落於河津市清澗街道辦龍門村,坐北朝南,佔地20餘畝。北依呂梁,西抱黃河,南連國道,東擁村落,是一座總體布局和建築風格既保留原制,又別開生面的仿古建築群。中軸線上,自北而南依次為禹王殿、財神殿、娘娘殿、獻殿、仁貴殿、藥王殿、鐘樓、鼓樓和山門。山門外為大型祭奠廣場,向南與108國道銜接。整個廟宇氣勢恢宏,環境幽雅,為民眾休閑娛樂,開闢場所,為河東勝景,錦上添花。

相傳上古時期,龍門山(今陝西韓城與山西河津交界處)堵塞住了黃河水的去路,把河水擠得十分狹窄。奔騰東下的河水受到龍門山的阻擋,常常溢出河道,釀成水災。大禹到了那裡,觀察好地形,率先民們開鑿龍門,苦戰四年,把這座大山鑿開了一個大口子,河水順口而下,奔騰咆嘯,聲如巨雷。集中在龍門水下的大鯉魚為急流所迫,隨之而下,向下不斷跳躍,造就了民間流傳的吉祥之兆——“鯉魚跳龍門”的故事。

仁貴殿

薛文清集。游龍門記[禹廟]

出河津縣縣城西門,向西北上走過三十里地,就到達龍門山山腳下。東邊和西邊都是層層的山岡和高高的山峰,橫排著直插向雲霄。黃河從西北方的山峽里衝來,到了這兒,山脈中斷了,河水流過來。兩岸的陡岩面對面地豎立著,偉大的夏禹疏導開鑿的功勞,在這兒顯得最突出。

從東南山根起在岩石上鑿出洞眼、架起木樁,在河水上面凌空搭成一條棧道,盤旋著往山上去。靠河邊有塊開闊平坦的地面,夠得上兩三畝方圓,石頭多,泥土少。居中有座禹王廟,叫做明德宮,規模十分壯麗。到大殿前參拜,默念到夏禹的豐功偉績,肅然起敬了好半天。院子里有好多青松和叫不出名字的樹木,樹根排開岩石泥土,突起延伸,互相連結著,稀疏的枝條和稠密的葉子接搭著遮住陽光,樹皮樹榦蒼老挺直、一股高傲勁兒,形象很堅定的樣子,好像一些勇士各據一方,爭持著不肯讓步。

廟門外西南面有一座石頭山峰,孤零零地從河心裡高高插起。踏著石頭台階,登上了頂峰。頂峰上有座臨思閣,因為山高風大,沒法使用木料,全部用磚頭砌成。從閣門口向下看,黃河激流翻滾,向三面衝擊振蕩,叫人疑心石頭頂峰也像在晃動。掉頭向北看那巨大的峽谷,朱紅的岩石,蒼翠的石壁,吐出雲朵,飄過煙霧,散開就滿明朗,合攏馬上陰暗下來,一會兒工夫千變萬化。西面是山連著山曲曲折折延伸過去。向東望那座最大的山,黑壓壓的和天一樣高。向南見到浩蕩的河流、洶湧的波浪,石頭島嶼和沙灘地,高高的平原和斷缺的河岸,煙霧籠罩的村莊和樹林,那風裡的滿帆和浪里的大船,隱隱約約地出現了又不見了。華山、潼關以及陝西、河南的許多山,好像都在眼前。真是天底下少有的景緻啊!

順著山路,從頂峰東面下山。有一處鑿開石崖,用木頭交叉架搭,懸空造起一座水樓。水樓中心在地板上開了個洞,洞上安著井架和絞車,掛下一根繩索向河裡打水。倚靠在那欄桿邊,清涼的風飄灑過來,就像傳說里列禦寇駕著天風在半空中站著。又從水樓北邊沿著山路往禹王廟後面走過一百多步,就到了右面山溝邊,向下面望,深得望不見底。東邊背靠大山,西邊面對黃河,山溝從南到北離開丈把遠,上面橫搭著一根老樹樁,算是橋樑,腳尖挨腳跟地走過橋去。山溝北面二百步光景,有座小廟,匾上寫著“後土祠”。北山山峰筆陡地高難度起來,山根一直連到河邊。這就走盡了後土祠東邊的山路。有座山洞,空蕩蕩像一間大廳。倒掛著的石鐘乳長長短短,有的像人形,有的像鳥翅膀,有的像獸嘴,有的像肝臟肺臟,有的像贅瘤,有的像古鼎拖著三隻腳,有的像一整套的編鐘,又像玉坯子還沒有車開,又像礦石還沒有下熔爐,它的形狀真沒法說齊全。高處的泉水滴在石頭上,咚咚地發出響聲。洞下面石塊橫七豎八地散布著,卧倒的,歪斜的,豎起的;像床鋪的,像茶几的,像屏風的,可以坐,可以扶,可以靠。洞里氣候涼陰陰的,即使是大伏天,也不覺得悶熱,只叫人心神感到凄清、肌肉里透著寒意,不能夠多耽擱。重又打老樹樁橋上走過明德宮左邊,踏著石頭台階上去。東南山腰上面有座道院,地勢跟臨思閣高低差不多,也可以從那兒遠望到黃河和龍門山一帶的好風景。這就從石頭台階下來走向棧道,到黃河邊上看了往來的渡船,才沿著東山回去。

時間是宣德元年五月二十五。同游的人有楊景端。

古龍門八大景之一

春鱗汲浪:

星河一瀉勢如傾,春暖桃花浪幾層。

囑咐 魚休點額,崢嶸頭角任飛騰。

飛閣流丹:

畫閣臨崖結構雄,飛屹立半虛空。

轆轤百尺長牽梗,一汲洪濤起卧龍。

空谷驚雷:

九折黃流風浪平,紫雲芳草護長汀。

蟄龍不是蟠屋穩,端等春雷第一聲。

秋水歸帆:

梁山劈破地天開,萬里河源星宿來。

可奈寒颼秋色幕,胡笳羌笛甚縈懷。

曲棧連云:

天險長橋駕彩虹,岩迴路曲似蠶從。

遊人多少迷律渡,雲鎖闌干十二重。

層樓疊漢:

樓結飛甍峭壁懸,丹崖萬丈碧雲間。

分明閬苑清虛府,好乘星槎上九天。

懸崖掛月:

遠對孤峰接華尖,潮聲夜夜繞風檐。

門開惟許來明月,卷上銀鉤不放簾。

鳴泉漱玉:

石孔雲根一脈通,涓涓滴翠玉丁東。

大禹廟景