后獸亞綱

后獸亞綱

后獸亞綱又叫做有袋亞綱,在進化水平上介於卵生的單孔類動物和高級的有胎盤類動物之間。后獸亞綱動物繁殖後代的方法是胎生,但大多數沒有真正的胎盤。母獸長有特殊的育兒袋,可以讓發育不完全的幼仔在袋子里繼續完成發育。

后獸亞綱

根據門齒數目的多少可分為3個總目:多門齒總目、新袋鼠總目和雙門齒總目。

后獸亞綱動物袋熊

(二)新袋鼠總目 種類和數量均不多,分佈在南美,棲于山地森林中,營夜間生活,以蟲為食。已知的有2屬,即新袋鼠和Orolestes。

(三)雙門齒總目 分佈在澳洲,營陸棲或樹棲生活,大多是大型食草的類型。特徵是:上頜門齒每側有1—3枚,下頜每側有1枚,犬齒形小或退化,臼齒具鈍的疣狀突,適於研磨草料。後肢的第二趾與第三趾癒合,稱並趾。重要的科有:袋貂科、大袋鼠科。后一科的典型代表為:大袋鼠、灰袋鼠、袋熊、袋貂及已滅絕的袋狼、袋獅、雙門齒獸等

包括袋狼科Thylacinidae、袋食蟻獸科Myrmccobiidae和袋鼬科Dasyuridae3科。分佈於澳大利亞和新幾內亞。多門齒。其中袋狼Thylacinus cynocephalus曾廣佈於澳大利亞、新幾內亞和塔斯馬尼亞,是世界上最大的食肉有袋類,由於人類捕殺,於1933年滅絕。

有1科2亞科15屬62種,包括棉毛負鼠亞科和負鼠亞科。主要分佈於南美洲。多門齒型,具長吻和很發達的矢狀脊。育兒袋發育不完全或無或只有簡單皮褶。多書生有長而稀疏體毛,尾具抓握功能,前足拇指對生,適於攀爬。壽命短,繁殖率高,數量大,妊娠期一般不足2周,新生兒體重約0.1克。

僅鼩負鼠科(新袋鼠科)Caenolestoidae,共2屬5種,分佈於南美洲。體小,外形似鼩鼱,具長吻,眼小,後肢比前肢長,成獸體重約40克,體長約15厘米,尾生密毛,約15厘米。無育兒袋。棲於高海拔森林的稠密植被或南美洲西部草原地帶,多為夜行性,食蟲或雜食。

有2科8屬21種,包括袋狸科Peramelidae和兔耳袋狸科Peroryctidae。分佈於澳大利亞和新幾內亞。多門齒,後肢第二、三趾癒合。

僅1種,即秘魯鼩負鼠Lestoros inca。分佈於南美洲安第斯山區。夜行性。

僅1科1屬2種:袋鼴Notoryctes typhlops和托氏袋鼴Notoryctes caurinus。分佈於澳大利亞西部。體形如鼴,成體體長14厘米,尾長2~3厘米,體重約60克。高度適應地下生活,眼隱於皮下,無晶體,直徑僅1毫米;耳無耳殼。前肢強而有力,三,四趾的爪特長,有如鏟子的功能,其它趾縮小;後足中間有三趾有長爪;第一趾小而有甲,第五趾留有痕迹。雌獸在生殖季節有很發達的育兒袋,分隔為二,每邊各有一乳頭。棲息於灌叢荒漠地帶和沙質窪地,主食甲蟲幼蟲和卵。掘土方式於食蟲目鼴鼠有明顯區別,在地下遊走,身後不會留下永久性洞道。均為瀕危動物。

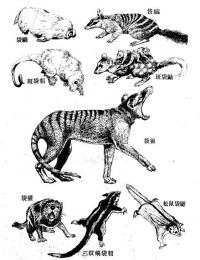

本亞綱動物主要分佈於澳洲及其附近的島嶼上,少數種類分佈在南美和中美,僅一種分佈在北美。現存的只有一個目,即有袋目(Marsupialia)。有袋目的分佈特別值得注意,化石材料證明,在新生代初期它們是廣泛分佈於全球的,後由於澳洲和其他大陸隔離,其他大陸上發展起來的高等有胎盤類未能侵入,這些有袋類由於沒有競爭者就大量發展起來,並且適應各種不同條件而輻射發展了和大陸上有胎盤類趨同的眾多種類。例如以肉為食的袋狼、袋獾;草食的袋鼠;食蟲的袋鼴等。典型代表為大袋鼠(Macropus gigantens),體型為袋鼠類中最大者,長達2米以上,前肢短小,後肢強大,適於跳躍,一步可跳5~6米。每胎產一仔,剛生下的幼仔發育不完全,只有2.5~3厘米長,大小像一個核桃,在母獸育兒袋內繼續發育。經過7~8個月即可離開育兒袋獨立生活。

后獸亞綱

有袋目的分佈是值得特別注意的,它們現代的種類僅分佈於澳洲和南美,還有少數在北美,而化石材料證明在新生代初期它們是廣泛分佈於全球的。解釋這個事實必須從地理上的隔離來探索。澳洲在白堊紀已經和其它大陸隔離,後來在其它大陸上發展起來的高級真獸類由於地理隔離而不能傳到澳洲,這些原始的有袋類由於沒有競爭者就大量發展起來,並且適應各種不同條件而輻射發展為和大陸上真獸類趨同的眾多種類:例如食蟲的袋鼴和鼴鼠趨同;食肉的袋狼、袋獾和狼、獾趨同;許多小型的有袋類和嚙齒類趨同等。南美洲早在第三紀的初期便與其它的大陸分離,在分離以前進入該處的有胎盤類中沒有食肉種類,因此有袋類得以保存並發展。第三紀末南美洲又重新以介於兩大陸之間的地峽與北美洲相連,移人南美的有胎盤類在生存競爭中在一定程度上排擠了有袋類,但象負鼠這些體小、樹棲的原始有袋類,仍能繼續生存下來。