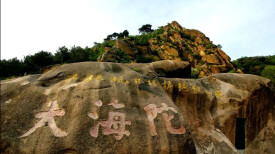

大海陀

AAA風景區

大海陀自然保護區,橫亘於首都北京西北的綠色屏障——大海陀,是國家級自然保護區。它位於河北省赤城縣西南,距北京100公里,總面積達11224.9公頃,主峰海陀山海拔2241米。該保護區是典型的山地森林生態系統類型,在我國華北地區植被垂直地帶性和生物地理區系等方面具有典型性和代表性。該保護區地處溫帶,自然生態環境複雜多樣,植被垂直分佈明顯,包羅了從溫帶到寒溫帶的自然景象,是歐亞大陸從溫帶到寒溫帶主要植被類型的縮影。

大海陀是指:

1.河北省張家口市赤城縣大海陀鄉。

2.大海陀國家級自然保護區。

大海陀國家級自然保護區位於河北省張家口市赤城縣大海陀鄉。

該保護區位於我國候鳥遷徙的通道上,鳥類資源豐富,多達125種,其中列為國家重點保護的鳥類有17種,國家一級重點保護鳥類有白肩雕、金雕等。同時,保護區內還有獸類29種,其中金錢豹、斑羚等都屬珍稀野生動物之列。

大海陀

長春溝塔林,海陀頂峰,黑龍潭,渾元洞,長春廟等。

塔林

北長春有寶山寺,南長春有長春廟(原名勝海寺),相距不過1公里。皆始建於明正德年間,直到清末香火未斷。如今殿宇已毀,碑刻、古松還在。特別是現存的8座墓塔基本完好,可謂山中藏秀,塞外含珠。

其中5座高僧塔獨具風采。一座建在勝海寺前的孤峰上,高高的須彌座承托著碩大的覆缽,似寶珠騰空,氣凌霄漢。左右兩側的懸崖各自向塔峰伸脖努嘴,形成二龍戲珠之勢。

一座在北長春溝的寶山寺(俗稱北寺)廟址前,四周群山環抱,卧風藏氣,松柏掩隱,頗有一種神秘之感。密檐樓閣式塔通高8米,塔基周長7.2米,磚石結構,雕工精美,保護完好,屬明代建築。

另三座在長春廟背後的小南溝東坡上。同樣大小的三座墓塔,呈三角分佈,相距約7米,磚石結構,屬喇嘛塔,但裝飾風格很有特點。塔高4.2米,塔基平面為八角形,用石條砌成,須彌座高0.72米,上飾覆蓮一層,仰蓮兩層,仰覆蓮之間用疊圈隔開,承托著高1.2米的瘦形覆缽。前面開拱龕,內嵌塔銘,后塔題額為“嚴園庄菽勝海堂上師祖上,本,下,然慧口公和尚覺靈塔,光緒元年(公元1875)日建塔”。前二塔左為“嚴園庄菽恩師上,法,下,喜亮公覺靈塔”。右為“嚴園庄菽恩師,上,凈,下喜智公覺靈塔”。兩塔均為“同治十三年(公元1874)孟春日啟建”。其相輪與眾不同,七重巨大的相輪(有一座是5重)高1.7米。造型粗獷,收分圓和,幾乎佔據了整個塔身一半的比例。頂部只有厚0.2米的半球形小寶蓋。整體呈一圓柱狀,小巧玲瓏,簡潔秀雅,雕造之佳,卓然超群。與北朝時期的石雕小塔對比有相似之處。這在明清造塔史上是極為罕見的,也是塞外塔苑中建築時間最晚的一例。

由長春廟向東南望去,約50米處還有一大塔,為磚石結構,屬亭閣密檐式,塔基用石條疊砌為須彌座,塔體雕有觀音神像,鳴禽走獸。做工精細,栩栩如生。正中辟有拱券小門內嵌的塔銘已毀。塔剎殘頹。塔通高10米許。應為明代建造。從該塔再往東南,還有兩座明代磚塔,都已殘破,需要搶救性維修。

長春廟最初叫勝海寺,勝海寺大殿現已修復。往日的輝煌將會再現。

黑龍潭

聞名遐邇的黑龍潭位於海陀山東側,從東興堡、前孤山、石頭堡村沿溝而入,一路可飽覽怪石奇峰、綠樹冰川。幽谷中,大如屋小如牛的河刮石靈氣十足,各顯風姿;密林處,芳草軟碧,撩枝探路,步步登高。更少見的是,盛夏時節,山峽兩側黛綠參天,飛蝶避暑,而溝壑里卻冰瀑懸掛,寒氣嗖嗖。近在咫尺,盛暑與寒冬相伴,著實罕見。

順著嘩嘩的流水聲,在觀賞自然風光的同時,還可以看到煙熏嵯、三官廟、龍潭廟遺址,其中有許多美麗的傳說;至於當年平北軍分區的戰地醫院、兵工廠、被服廠等更是難得的紅色資源。若請老游擊隊員作嚮導,那可歌可泣的戰鬥故事會使你的心靈受到極大震撼。紅、綠、古多姿多彩的景色倒影在龍潭溝蕩漾的碧水間,無時不在陶冶著你的情操;三潭、二潭瀑布懸飛的嘩嘩聲,無時不在縈繞著你心中的戀歌。一步一景,處處迷人的沿途風光使你沒感到有多累就來到了日思夢想的人間仙境——黑龍潭。

一座凹形巨峰擋住了你的去路,崖下就是遠近聞名的黑龍潭。直插雲霄的峭壁上綠樹亭亭、草木崢蠑,山頂中央是一道不肥不瘦的凹槽。有這樣一首詩讚美龍潭瀑布:“崖掛珍珠倒捲簾,風飛瀑露灑雲煙;碧水搖紅千樹影,深潭漾綠萬重山。”仔細琢磨其詩意,龍潭和瀑布實際上是各有特色的兩景。人們通常習慣把它們放在一起稱龍潭瀑布。

雨水較少時,空中之水只是依貼著直上直下的崖壁,輕悠悠地溜下來。隨著崖壁的不同顏色,水過處,時而白色,時而黑色,一會兒變黃,一會兒變綠。崖壁凸凹,紋路彎曲,又讓水時而薄、時而厚,瀟瀟灑灑,好不溫柔。遠望,流水如絲如帶、碧峰垂練;近看,飛珠潑玉、直瀉潭底。水聲悠揚,山鳴谷應。滴水穿石,貴在持久。千百年來,龍潭瀑布這把雕刀將潭池鑿刻得洞可卧龍,深不見底。波紋似錦、清涼甘甜的潭水從缺口溢出,流向下一個山坎,岩壁疊宕,飛瀑重現,於是就形成了二瀑、三瀑……

每到雨季水大時,黑龍飛瀑便一反常態,峰頂之水毫無顧忌地從天而降,再不想依貼崖壁,輕輕漂落,則是使勁地探出身子,噴射而下。為此,龍潭北側的山嵯上有一處摩崖石刻形容此景:“巍巍雲峰,仙境神能,飛瀑千尺,其若洪鐘。”這是明景泰七年(公元1456)祈雨者的題跡。

《龍關縣誌》記載著一個神奇的傳說——很早以前,有一長工白天幹活,傍晚不知去向。主人納悶,尾隨其後,只見長工從潭水中出入,問其緣由,長工說:“我是龍神,因行雨被玉帝治罪到此受苦,今時限已滿,該回去了,可我的潭池卻被白龍佔據,您能幫幫我嗎?”主人苦笑著說:“俺一個凡夫俗子能幫你什麼忙?”龍神說:“您蒸麵食三斗,等到某日見潭中起黑沫就投放,若見白沫則投狗血臟物之類。”主人半信半疑地答應了。屆時率眾來到潭邊,果見雷雨大作,潭水鼎沸,人們按吩咐投食,頃刻,風定波恬。可又見白龍奔怒,山水暴發,村莊、禾田眼看被沖。這時,黑龍以形擋之,拚死抗洪,終於平息了水災。百姓從此確信潭中住的是黑龍。

為報答其恩德,在附近蓋起了黑龍潭廟。每遇大旱,懷來、延慶、赤城一帶農民都來祈雨,求之則靈。

美妙的傳說給黑龍潭罩上了一層神秘的面紗,絡繹不絕的遊人無不為之動情……

渾元洞,位於石頭堡東山之巔,主峰巍峨,林木森然。當年廟貌奇特,造化獨鍾。院內有清泉一泓,隆冬不凍。殿前柏樹上掛著一塊小木牌:“勸君莫打枝頭鳥,子在巢中盼母歸。”

寺院西北的懸崖峭壁間辟有一洞。洞深2.5米,寬1.8米,高2米。洞內依山鑿剔出石佛一尊,佛像神態肅穆,若有所思。洞口有一棵大樹,依樹架木可通洞內。明清之際香客如雲,佛道昌盛。

據說,在日偽時期,寺內的一個老道下嶺南辦事,走在海陀山樑上回頭一看,渾元洞噴出一團紅火,騰空向南飛去。老道大吃一驚,急忙返回洞內一看,石佛不見了,只剩一個佛座。人們說,那火團就是真佛。這自然是神話傳說,可聽不可信,但佛像究竟如何消失不得而知。

如今古建已蕩然無存,石洞猶在。洞內的那個方形石座彷彿在等待著佛主的歸來。