保幼激素

促進成蟲卵巢發育的激素

又稱返幼激素,是一類保持昆蟲幼蟲性狀和促進成蟲卵巢發育的激素。它來源於咽側體,已經從鱗翅目昆蟲中分離出4種保幼激素,分別命名為保幼激素0,保幼激素1,保幼激素2,保幼激素3。

義

保幼激素

保幼激素

簡稱JH。是昆蟲從咽側體分泌的激素,又稱咽側體激素、幼蟲激素。此為V.B.Wigglesworth對吸血蝽象開始使用的名稱。用環氧-倍半萜烯類在蟲體及咽側體的組織培養液中,發現有構造稍微不同的三種活性物質,分別稱為JHⅠ、JHⅡ、JHⅢ(圖)。是由B.J.Bergot等於1980年發現的,其中最常見的是JHⅢ。它的主要作用是:(1)保持幼蟲的特徵:(2)維持前胸腺;(3)提高卵巢的成熟作用。在幼蟲期,保幼激素分泌以後,分泌前胸腺激素時,會引起幼蟲脫皮。到末齡也許是因為昆蟲體內保幼激素的分泌減少,或激素很快失去活性,而引起化蛹(不完全變態的昆蟲,則變為成蟲)。因此被認為是具有維持幼蟲特徵作用的激素,但對吸血椿象(Rhodni-us prolixus)等的成蟲,若給予保幼激素和脫皮激素,則在脫皮后的表皮上,發生部分的幼蟲特徵,因此認為具有積極進行幼生代的作用。在幼蟲末期,若給予保幼激素,有時可產生殘留幼蟲特徵的蛹(后成現象,metathetely)。認為是破壞了前胸腺激素平衡的緣故。如將保幼激素供給蛹,則脫皮后也有再次化為蛹(第二次蛹second pupa)的。此外,保幼激素能引起成蟲期生殖腺的成熟。蜚蠊和獵蝽的雌體,在卵巢發育時的脂肪體中,卵黃形成蛋白的合成和放出,由卵母細胞進行吸收,受著保幼激素的支配。蝗蟲的雌體具有促進由濾泡細胞形成卵黃和卵殼以及促進卵管基部卵囊形成的作用。吸血蝽象的雄體有維持精珠附腺活性的作用。另外具有導致產生性外激素和促使蝗蟲類體色綠化的作用。據說還有維持二化螟等幼蟲滯育的作用。

保幼激素

保幼激素

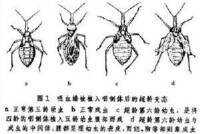

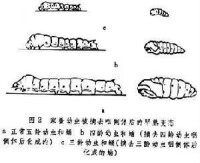

家蠶幼蟲被摘去咽側體後會使幾個齡期消失,三、四齡家蠶幼蟲摘去咽側體后,可以化成小型的蛹,並羽化為蠶蛾,說明當幼蟲體內不存在咽側體、因而無保幼激素的作用時,則不能保持幼蟲狀態而顯示出成蟲的性狀 咽側體不僅調節昆蟲的變態,而且能夠控制昆蟲卵巢的發育。東亞飛蝗雌蝗在羽化第 7天進行交配,交配后第 7天的雌蝗就產下第一塊卵塊。將羽化后第一天雌蝗的咽側體摘去,即使這些手術后雌蝗被正常雄蝗強迫進行交配,它們的卵巢也不能發育,直到老死,也不能產出卵塊,卵巢內卵母細胞保持在不發育狀態。如果將正常飛蝗的咽側體重新移植入手術后的雌蝗體內,卵巢又可恢複發育,不久產下卵塊。

各種保幼激素的化學結構式(暫缺)如下:從昆蟲不同發育期來看,卵期主要是保幼激素0,幼蟲期主要為保幼激素1、保幼激素2,雌成蟲體內含有保幼激素2,保幼激素 3。保幼激素0出現在昆蟲系統發育上的原始時期。保幼激素是萜烯類化合物,在生物體內合成可用葡萄糖、乙酯類或者蛋氨酸作為保幼激素骨架的前體。體內,保幼激素在酯酶作用下形成保幼激素酸,或經環氧化物水解酶的作用變成保幼激素二醇,經過耦合作用,最後排出體外。保幼激素能長期儲存於靶器官中不變,或者儲存於脂肪體細胞的油滴中。

自從人們經過進一步的研究闡明保幼激素的化學結構式以來,已合成了保幼激素及其類似物。將合成的保幼激素注入摘除咽側體的昆蟲體內,能使昆蟲恢復卵巢發育或抑制幼蟲變態,充分表現出咽側體激素的功能。

一些保幼激素的類似物能由體表滲入體內,同樣發揮生理作用。在中國南方一些蠶區,養蠶後期如桑葉比較富裕,將微小劑量的高效保幼激素類似物噴灑到末齡蠶體表,可以適當延長老熟蠶的生長期,從而增加蠶絲的產量。

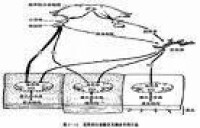

在昆蟲體內,腦激素、蛻皮激素、保幼激素組成一個激素調節系統,其中腦激素起主導作用,腦接受內外環境中的刺激,分泌適量的腦激素,能促進前胸腺活動分泌蛻皮激素,腦激素又能促進咽側體活動分泌保幼激素,在蛻皮激素和保幼激素的共同作用下,昆蟲得以正常的蛻皮。蛻皮后仍保持幼蟲性狀。所以,昆蟲各齡期的蛻皮過程都是由保幼激素和蛻皮激素共同調節的。到了最後一齡,由於某些原因,保幼激素量不足,蛻皮激素量相對增多,昆蟲蛻皮后就化蛹或直接變為成蟲。這就是昆蟲變態過程中激素調節的基本情況。此外,保幼激素也對昆蟲染色體某些位點起作用,不過它所作用的位點與蛻皮激素的不同。例如,在搖蚊唾液腺染色體上,保幼激素的作用位點是1~19~A,用保幼激素處理后,第1染色體上的19~A處出現膨大。到了成蟲期,保幼激素照常發揮它的作用。促使染色質絲上某些遺傳信息表達出來,合成大量卵細胞生長所需的蛋白質,如卵黃蛋白質等,完成卵細胞發育的過程。

從生物進化比較觀點來看,只有昆蟲中出現了萜烯類的保幼激素,其他動物尚未發現這種激素。這是值得注意的現象。