共找到2條詞條名為裹腳的結果 展開

- 中國古代的陋習之一

- 詞語

裹腳

中國古代的陋習之一

裹腳也稱纏足,是中國古代的一種陋習,即把女子的雙腳用布帛纏裹起來,使其變成為又小又尖的“三寸金蓮”。“三寸金蓮”也一度成為中國古代女子審美的一個重要條件。但是,古代婦女纏足起始時間,卻始終是一個謎。纏足開始的時間有夏禹、商代、春秋戰國、隋、五代、宋等多種說法。學者高洪興專業著作《纏足史》考證,纏足開始於北宋後期,興起於南宋。元代的纏足繼續向纖小的方向發展。明清時期纏足進入鼎盛期。纏足之風蔓延至社會各階層的女子,不論貧富貴賤,都紛紛纏足,但不纏足者也不在少數。清朝被推翻后,孫中山正式下令禁止纏足。到了五四運動時期,纏足更成為各派革命運動和激進分子討伐的對象,陳獨秀、李大釗等人都曾撰文痛斥纏足對婦女的摧殘和壓迫。新中國成立后,纏足惡習被徹底廢止,中國的婦女才得到了徹底的解放。

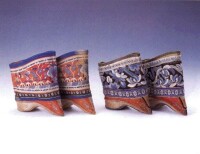

弓鞋就是當時纏足婦女所穿的一種小頭鞋子,因鞋實在太小,時人又冠以“金蓮”的美稱,又因其多由羅綺綉成,又名“綉羅弓”。

考古中發現至今年代最早的,纏足鞋文物為南宋福建福州南宋墓,出土的六雙女鞋,長13.3-14厘米,寬4.5-5厘米。

開始於夏禹的說法:

傳說大禹治水時,曾娶塗山氏女為後,生子啟。而塗山氏女是狐精,其足小;又說殷末紂王的妃子妲己也是狐狸精變的,或說是雉精變的,但是她的腳沒有變好,就用布帛裹了起來。由於妲己受寵,宮中女子便紛紛學她,把腳裹起來。當然,這些僅僅是民間神話傳說,含有較多的演義附會成份,不足以成為當時女子纏足的憑證。

開始於隋朝的說法:

纏足始於隋代的說法源自民間傳說。相傳隋煬帝東遊江都時徵選美女,一個名叫吳月娘的女子被選中。她痛恨煬帝暴虐,便讓做鐵匠的父親打制了一把長三寸、寬一寸的蓮瓣小刀,並用長布把刀裹在腳底下,同時也盡量把腳裹小。然後又在鞋底上刻了一朵蓮花,走路時一步印出一朵漂亮的蓮花。隋煬帝見後龍心大悅,召她近身,想玩賞她的小腳。吳月娘慢慢地解開裹腳布,突然抽出蓮瓣刀向隋煬帝刺去。隋煬帝連忙閃過,但手臂已被刺傷。吳月娘見行刺不成,便投河自盡了。民間女子為紀念月娘,便紛紛裹起腳來。

開始於五代的說法:

纏足始於五代之說,源自南唐李後主的舞女窅娘,美麗多才,能歌善舞,李後主專門製作了高六尺的金蓮,用珠寶綢帶纓絡裝飾,命窅娘以帛包腳,使腳纖小屈上作新月狀,再穿上素襪在蓮花台上翩翩起舞,從而使舞姿更加優美。

但是五代南唐沒有纏足,窅娘也沒有纏足。宋朝之前沒有纏足。宋朝以及以後的纏足不是源自五代南唐的窅娘。原因:一、在時間上是中斷的,因為窅娘是在五代十國時期,當時沒有引起人民效仿,北宋初年也沒有發生纏足現象;二、窅娘是供人玩樂的舞女,地位低下,在當時的社會情形下,其所為不會被人效仿。根據《聞見近錄》記載,近侍為宋神宗拿來弓樣靴,韓維反對宋神宗使用弓樣靴,說怎麼可以用舞靴。可見當時社會對於舞女的賤視。三、南唐是被北宋所滅,李後主降宋,后被宋太宗毒死。這樣一個身家性命都不能自保的亡國之君,其所為是北宋人不屑仿效的。四、窅娘纏足“屈上作新月狀”,這種形狀與宋代的“束足纖直”完全不同,又無史料說明兩者之間有嬗變關係。五、窅娘用布包足,只是在歌舞時偶加勒束,並非從小如此的永久行為,而且真正的纏足與舞蹈之道是相違背的。張邦基《墨庄漫錄》中說“婦人纏足,始於近世。”從《墨庄漫錄》記載的內容看,可以確定張邦基是兩宋相交時期的人,書成於南宋紹興十八年(1148年)以後。北宋建立於後周顯德七年(宋建隆元年、960年),《墨庄漫錄》成書年代在北宋成立后近二百年。因為尚無發現北宋初年有纏足,所以張邦基《墨庄漫錄》中說“婦人纏足,始於近世”的近世是指北宋的某個時期,但不會是北宋之初。

所以,五代窅娘不是纏足的起源。

溫庭筠《錦鞋賦》所述“粲織女之束足”,文體為“賦”,又非紀事,自然不可視為信史,所謂“粲織女”也不一定實有其人,很可能是溫庭筠筆下虛擬的文學人物,不能把她作為中國婦女纏足史上的一個實在例子。再從《錦鞋賦》全文看,除開頭提到“粲織女之束足”外,下面再無對於“束足”的描述,因而“束足”的形象具體如何,我們是無法知道的。由“束足”想到“裹足”,《史記》有“杜口裹足、莫敢向秦”、“裹足不入秦”之句,《後漢書》也有“俯首裹足”之語,這裡“裹足”指的是“裹足不前”,而“裹足不前”的又都是男子。《吳越春秋》“王僚使公子光”說:“酒酣,公子光佯為足疾,入窋室裹足”,裹足是為了保護有傷患的腳,“裹足不前”意義上的“裹足”就是由此引申而來的。古代男子又有為了趕路行事方便而綁腿的,這種情況在三寸金蓮時代還有,成為“裹腳”,當時人就明確指出它與婦女纏足是兩碼事。實際上,纏足是一個特定的概念,並不是說任何人在某種偶然的情況下處於一時之需,暫時把腳裹紮起來便是纏足。“粲織女之束足”是否與男子“裹腳”相近,抑或是偶一暫時為之的行為,事實真相雖不清楚,但硬說粲織女之束足”就是後世的纏足那是沒有道理的。杜牧詩“鈿尺裁量減四分,纖纖玉筍裹輕雲”說的並不是纏足。鈿尺,長八寸,減四分為七寸六分,唐尺一尺約今0.3公尺,七寸六分約為今22.8厘米,據此,杜牧詩中所說女子足顯然不是纏足。

《周禮·天官冢宰》記載,屨人掌管王和王后配合各種服裝所應穿的鞋。製作赤舄、黑舄等,製作裝飾屨舄的赤緦、黃縫、青絢等,並製作白色的屨和葛屨。辨別外、內命夫和命婦所應穿的命屨、功屨和散屨。“(屨人掌王及后之服屨。為赤舄、黑舄、赤繶、青句、素屨、葛履。辨外內命夫命婦之命屨、功屨、散屨。”)可見男女之屨形制是相同的。

《史記·滑稽列傳》記載,天黑了,酒也快喝完了,把殘餘的酒併到一起,大家促膝而坐,男女同席,鞋子木屐混雜在一起,杯盤雜亂不堪(“日暮酒闌,合尊促坐,男女同席,履舄交錯,杯盤狼藉”)。纏足女子鞋不離腳,如何能與男鞋交錯雜陳?

《三國志·吳志·諸葛恪傳》裴松之注引恪別傳云:“母之於女,恩愛至矣,穿耳附珠,何傷於仁?”如果當時女子纏足,哪裡用得到用“穿耳”為喻!

《晉書·五行志下》記載,成帝咸康五年(339年),有人詣止車門,說王和的女兒王可右腳掌下有七星,星都有毛,長七寸。這個王可顯然也是不纏足的。

《南史·梁宗室列傳》記載,梁武帝時,臨川王蕭宏與梁武帝女兒永興公主私通,圖謀殺害武帝,答應事成之後立永興公主為皇后。永興公主讓兩個男僕穿上婢女的衣服混進去動手。男僕過門檻時掉了鞋,閣帥見鞋產生懷疑……那兩個男僕趕到武帝身後,幕後八人把他們抱住拿下,武帝受驚嚇栽倒在屏風上。從二人身上搜出刀子,供出是蕭宏指使。男子可穿婢女鞋履,而且鞋履還不小,竟會從腳上脫落,可見當時女子之足不小。

《通典·禮八十二·開元禮》記載,(唐朝)外命婦朝會至西階脫鞋置履,為便於命婦們脫鞋置履,還專門在東西階下設置席。如果是纏足,絕不會要求女子脫鞋。

唐朝女子又常常穿男子鞋履,顯然沒有纏足。《唐內典·內宮尚服注》、《新唐書·車服志》、《大唐新語》等史料的記載證明唐朝女子常常穿男子的鞋,唐朝女子顯然沒有纏足。

《南唐書》上說,五代南唐李後主皇后小周后“手提金履,划襪潛來”,手提鞋子,腳穿襪子而行,並不是纏足。

從古代詩文中也可看到當時是不纏足的。謝靈運詩“可憐誰家婦,緣流洗素足”,陶潛賦“願在絲而為履,附素足以周旋”,李白詩“一雙金齒履,兩足白如霜”,韓愈詩“一婢赤足老無齒”,說得都很明白。《唐詩紀事》說:段成式光風亭夜宴,妓有醉毆者,段成式賦詩紀事,有“擲履仙鳧起,扯衣胡(蝴)蝶飄”之句,脫下鞋履擲擊他人,不會是纏足。《郡閣雅談》引五代劉克明蒲鞋詩,“吳江江上白蒲春,越女初桃一樣新,才自綉簾離玉指,便隨羅襪步香塵。石榴裙下從容久,玳瑁宴前整頓頻。今日高樓鴛瓦上,不知拋擲是何人。”指出此詩通篇詠婦女蒲鞋,而從未涉及纖足之狀。

從女襪上也可知道宋朝之前是不纏足的。上引劉克明蒲鞋詩“便隨羅襪步香塵”,穿上“羅襪”就在地上行走,自然不是纏足了。關於襪,有個特別的情況需要說明:纏足女子雖也穿襪,但有時指的是一種有統無底的東西,又叫“膝褲”,有時雖也有纏足女子在纏裹好的纏足布之外再穿上真正的襪子,但這種情況較少。《唐人雜說》上說,崔彥昭與王凝是中表親戚,但兩人有矛盾,“后彥昭相,其母敕婢多制襪履,曰:‘吾妹必與子皆逐,吾將其行。’彥昭因不敢為怨。”明代胡應麟對此發表看法道:“夫男子之襪,行多則敝,使如今之膝褲,即遠行何以為多。據崔母所言,則唐世婦人之襪,誠與男子無異。”

以上所述根據的都是文字資料,從古代圖畫、雕塑以及考古發掘到的古代女鞋實物來看也證明宋朝以前女子並不纏足。這裡舉幾個實物例子:湖北宜昌一楚墓中發現一雙周代女性麻履,長28cm,寬9cm。長沙馬王堆一號漢墓女屍足上穿著一雙絲履,長26cm,頭寬7cm,後跟深5cm。新疆吐魯番阿斯塔那墓區出土一雙錦鞋,長22.5cm,寬8cm,出土時還穿在女屍腳上。從墓中紀年文書得知,該墓入葬於前涼昇平十四年(370年)之前。新疆吐魯番阿斯塔那北區381號唐墓出土一雙女性錦鞋,長29.7cm,寬8.8cm,高8.3cm。考古發掘到的宋朝以前婦女鞋子都不纖小,這是當時女子不纏足的最好憑證。

開始於宋朝的說法:

根據高洪興《纏足史》考證眾多史料證明,纏足起源於北宋後期,纏足風俗興起於南宋。

蘇軾《菩薩蠻》“塗香莫惜蓮承步。長愁羅襪凌波去。只見舞迴風。都無行處蹤。偷穿宮樣穩。並立雙趺困。纖妙說應難。須從掌上看”是中國詩詞史上專詠纏足的第一首。車若水在《腳氣集》說“婦女纏足……小兒四五歲,無罪無辜,而使之受無限之苦,纏的小來不知何用?”(婦女纏足是從四五歲的時候開始,沒有罪過錯誤的人,卻要受這無限的痛苦。把腳纏小不知有什麼用。)秦少游有“腳上鞋兒四寸羅”之句,也都是明證。

宋朝統治者的推崇對纏足的產生髮揮了巨大作用。宋朝皇室與宋朝上層社會是最早開始纏足的。根據《鶴林玉露》記載,宋朝公主普遍纏足,有人自稱是柔福帝姬(公主),因為自己腳大而被懷疑是冒充公主。《宋史·五行志》記載:“理宗朝,宮人束腳纖直”。這是宋朝皇室、宮中女子纏足的例證。宋代著名文學家蘇軾《菩薩蠻·詠足》稱女子小腳為“宮樣”,曹元寵在一首詞中稱小腳為“官樣兒”,這也足見纏足起自宋朝官僚貴族階層等宋朝上層社會。纏足也很受宋朝文人的推崇,連蘇軾、辛棄疾都有歌詠和欣賞纏足的篇章。蘇軾《菩薩蠻》詞中有“纖妙說應難,須從掌上看”,辛棄疾《菩薩蠻》有:“淡黃弓樣鞋兒小,腰肢只怕風吹倒”句,常常為人們引用。

北宋初期婦女尚未纏足。北宋中期開始出現纏足。《南村輟耕錄》說,纏足在“熙寧、元豐之間,為之者猶少”。熙寧年間為熙寧元年(1068年)至熙寧十年(1077年)。元豐年間為元豐元年(1078年)至元豐八年(1085年)。在熙寧、元豐年間已有纏足習俗,但那時“為之者猶少”,從而也可推知纏足風俗當時出現不會太久,因此可以這樣說,婦女纏足風俗產生於宋朝公元十一世紀。

唐玄宗《楊妃羅襪》:“仙子凌波去不還,獨留塵襪馬嵬山;可憐一掬無三寸,踏盡中原萬里翻。”

杜牧詩:"鈿尺裁量減四分,纖纖玉筍裹輕雲。”白居易詩:"小頭鞋履窄衣裳,……天寶末年時世妝。”

南唐唐鎬曾寫一對聯寫窅娘舞:“蓮中花更好,雲里月長新。”

北宋詩人蘇軾曾專門做《菩薩蠻》一詞,詠嘆裹腳:“塗香莫惜蓮承步,長愁羅襪凌波去;只見舞迴風,都無行處蹤。偷立宮樣穩,並立雙跌困;纖妙說應難,須從掌上看。”

南宋車若水曾在其《腳氣集》里對此提出質疑:“夫人纏足,不知始於何時?小兒未四五歲,無罪無辜,而使之受無限之苦:纏得小柬,不知何用?”

南宋翁元龍《江城子·一年簫鼓又疏鍾》

“一年簫鼓又疏鍾。愛東風。恨東風。吹落燈花,移在杏梢紅。玉靨翠鈿無半點,空濕透,綉羅弓。

燕魂鶯夢漸惺松。月簾櫳。影迷濛。催趁年華,都在艷歌中。明日柳邊春意思,便不與,夜來同。”

《山歌》是明代吳中的民間歌曲,其中就有《送郎》:“送郎送到五里墩,再送五里當一程。本待送郎三十里,鞋弓襪小步難行,斷腸人送斷腸人。”

《笠翁筆記》中曾提到明代有一位姓周的宰相,以干金購一麗人,名為「抱小姐」,她的腳小到寸步難移,每次行走都必須別人抱著走。李笠翁於是大發議論:「選足一事,如但求窄小,則可一目了然,倘若由粗以及精,盡美而思善,使腳小而不受小腳之累,兼收腳小之用,則又比手更難,皆不可求而可遇也。因腳小而難行,動必扶牆靠壁,此累之在己者也。因腳小而致穢,此累之在人者也,其用維何?瘦欲無形,越看越生憐惜,此用之在日者也;柔若無骨,愈親愈耐撫摸,此用之在夜者也。

應該看到,裹腳詩的寫作是以裹腳習俗的出現為依存條件的。詩詞文物表明,至少在唐宋時期,確已出現裹腳習俗。

審美觀念

在中國古代審美觀念上,所謂的女性美就是要體現出她們“陰柔”的一面,就是較小、柔弱、嫻靜以及要有柔和的曲線等等。自“小”而言,櫻桃小口、瓜子臉、楊柳細腰都是女性美的特質,至於腳也不例外。宋代以前雖未出現纏足風俗,未出現對於腳刻意求小、非小不可的狂熱現象,但以女足纖小的為美的觀念卻是存在的。東漢民歌《孔雀東南飛》有“纖纖作細步,精妙世無雙”之句,明確讚美女足的纖小。

女子的纏足,完全地改變了女子的風采和步態,“且產生了一種極拘謹纖婉的步態,使整個身軀形成弱不禁風,搖搖欲倒,以產生楚楚可憐的感覺。”而正是這種“可憐的感覺”,膨脹了封建士大夫的自身優越感。從而滋生出其“在性的理想上最高度的詭密”。

纏足風俗產生之後,之所以能夠愈演愈烈,風靡全國,經久不衰,更是離不開當時社會上的審美意趣,人們無不以裙下纖纖作弓樣為美。

文學推動

文人騷客留下許多詩賦,讚美小腳“蓮步娉婷”,什麼“踏春有跡”,“步月無聲”,還有詩道“一彎軟玉凌波小,兩瓣紅蓮落步輕”,更有甚者,說金蓮女子一舉一動“翩若驚鴻,婉若游龍,彷彿兮若輕雲之蔽月,飄搖兮若流風之回雪”,把凡是町以借用來稱讚金蓮的最美妙、最動聽的字眼都用上了。以小腳為美的畸形的社會時尚導致了當時人們把小腳視為女性美必不可少的、甚至是最重要的條件。俗語道“腳小能遮三分丑”,方絢的《香蓮品藻》也說“醜婦幸足小邀旁人譽”,即只要三寸金蓮纏得好,即使容貌平庸、身材一般也會受到人們的稱讚,從而使得美人之名遠揚;反之哪怕是螓首蛾眉、硃唇皓齒,只要裙底蓮船盈尺,便大煞風景,最多落個“半截美人”之名而被人嗤之以鼻。《葑菲閑談》敘述了這樣一件事,一位杭州小夥子自美國留學回來,他的父母為他完婚,妻子是當地美名遠揚的“美人兒”,但小夥子只聞其名未睹芳容,洞房花燭夜一掀蓋頭卻大失所望,只見這“美人兒”相貌平平,只是雙鉤纖小,小夥子反覆諦視,卻無論如何也想不通這“美人兒”美在哪裡。傳聞帶來的期望與現實相差太大,大失所望的小夥子一氣之下出走上海。原來這“美人兒”之所以美名遠揚只是在於她的一雙小腳冠壓群芳。

自我認同

明代大同、宣府被視為美人產地,是因為大同、宣府女子的小腳出名。清末益陽小鎮桃花江美人之名遠揚,以至被譜為歌詞,也是因為該地女子的小腳有名。舊時又有所謂“天下美女出揚州”的說法,揚州美女之美不在容貌上,也不在身材上,而是一雙“黃魚腳”的瘦削為時人彌道。有人說“天下古今的婦女,全是愛美成性,全是時髦的奴隸,她們只要能獲得‘美’的稱譽,縱然傷皮破膚,斷骨折筋,在所不辭”。此話雖嫌絕對,但是所述現象也絕非個別。正是這樣一種愛美之心,使得女子盲目信從、刻意修飾、力事纏足,你纏我也纏,你小我更小,何況容貌、身材、膚色都是得白天賦,後天任你努力也不會有太多的改善,惟有一雙小腳是靠人力纏束而來的,靠自己的努力都有取得一雙所謂的“妙蓮”的可能。成也罷,敗也罷,一切取決於自己,“要得人前顯貴,還得背地受罪”,為了使自己超越他人,為了使自己博得一個“美”名,愛美成性、為美盲從的女子誰也不甘落後,爭妍斗媚,結果使得纏足之風愈演愈烈,一發而不可收。

纏足起因有審美的要求、兩性隔離制度、處女嗜好的促進等。

宋朝理學是否推動了纏足的產生或興起,存在爭議。既有記載朱熹在主政地區強制推行纏足,也有記載程頤家的婦女不纏足,“不裹足,不貫耳”。

纏足起因大致有三:

一、統治者的意志。

裹腳

裹腳的起源,就與統治者相關。宋朝皇室與宋朝上層是最早開始纏足的。根據《鶴林玉露》記載,宋朝公主普遍纏足,有人自稱是榮福帝姬(公主),因為自己腳大而被懷疑不是公主。《宋史·五行志》記載:“理宗朝,宮人束腳纖直”。這是宋朝皇室、宮中女子纏足的例證。蘇軾《菩薩蠻·詠足》稱女子小腳為“宮樣”,曹元寵在一首詞中稱小腳為“官樣兒”,這也足見纏足起自宋朝官僚貴族階層等宋朝上層社會。無一例外地都與統治者們有關係,這也說明了這個原因。由於皇帝和官員認為小腳是美麗的,愚昧的民間也就視小腳為美,乃至把小腳喚作“三寸金蓮”。在當時的人看來,小腳就是“女性美”的一個非常重要的方面。一個女子的長相、身材再好,如果是一雙天足或腳纏得不夠小(超過了三寸),就會被人恥笑,並且嫁不出去。人們完全把摧殘人體、行動不便拋在一邊,認為纏小的腳小巧玲瓏,精緻美觀,能夠賞心悅目。而小腳女人走起路來搖搖晃晃,如風擺柳,又煞是好看。這樣一種審美觀真讓人無法理解!這種違背自然與健康、建立在摧殘婦女身體基礎上塑造出來的“美”,是地地道道的美的極度扭曲和變態。

二、封建禮制,父權制社會“男尊女卑”傳統習俗增強到一定程度的產物。

一旦把女子的腳纏成了“三寸金蓮”,女性在勞動和交往方面必定會大受制約,只有困守家中,甚至站立、行走都要扶牆靠壁。這樣一來,不僅讓“男主外,女主內”順理成章,也讓“男強女弱”成了鐵定事實,女性如有什麼不滿、反抗、私奔之類的舉動,就更是難上加難了,唯有忍氣吞聲,聽任擺布。這是父權制社會對女性施行的壓迫和控制。這種壓迫和控制也確實收到了實際功效。正如《女兒經》所說:“恐他(她)輕走出房門,千纏萬裹來約束。”女性被摧殘的小腳竟然成為激起男人性興奮的重要物品。據記載,自宋代開始,在許多妓院的歡宴中流行起一種“行酒”遊戲,從頭至尾突出的都是妓女的小腳和她們的小腳鞋,狎妓的嫖客把酒杯放入妓女的小鞋裡來傳遞、斟酒、飲酒。直到20世紀初,仍有一些男人喜歡參與這種“行酒”遊戲,並為有機會使用妓女小腳鞋中的酒杯來飲酒而興奮不已。

宋朝理學大師程頤提出“餓死事極小,失節事極大”,從此餓死事小、失節事大被人奉為金科玉律。女子纏足不利於行走,自然容易被管束。

宋朝理學推動了纏足的產生或興起。有記載朱熹在主政地區強制推行纏足。

由此引起婦女本身體態和性生理等變化,從而更好地承當延嗣後代的生育工具。因為纏足以後,足的形狀成為畸形,當足部接觸地面時,全身的重量集中於踵部。纏足后的女子是用踵部走路的,每走一步,就會牽動腰髖部,長此以往,使婦女的腰髖部發達,影響骨盆,那麼,對婦女的性以及生育都有影響。

三、酸腐文人的推波助瀾。

以妓女的小腳鞋玩“行酒”遊戲,大多數系文人的嗜好。不僅如此,更有酸腐文人興趣盎然地把探討小腳當作“學問”來做。他們不嫌耗時不惜筆墨地撰寫文章,細細品評,以卑劣為樂事,以下作為榮幸,惟恐不能將玩小腳的美學成分和調情作用詮釋清楚。宋代蘇軾《菩薩蠻》(“塗香莫惜蓮承步。長愁羅襪凌波去。只見舞迴風。都無行處蹤。偷穿宮樣穩。並立雙趺困。纖妙說應難。須從掌上看”)是中國詩詞史上專詠纏足的第一首。辛棄疾《菩薩蠻》有:“淡黃弓樣鞋兒小,腰肢只怕風吹倒”的語句。清代有一個叫方絢的文人曾自詡為“香蓮博士”,寫成了一篇題為《香蓮品藻》的文章,費盡心機地把小腳劃分為五式九品十八種,分別進行仔細地品味和讚賞。方絢居然因此而名聲大振!由此可見,酸腐文人也為小腳風氣的延續增加了不可忽略的砝碼。許多封建文人士大夫視女人如玩物,病態審美,賞玩小腳成為癖好。明清時代的文人有許多詠小腳的濃詞艷句,如“柔若無骨,愈親愈耐撫摩”;“第一嬌娃,金蓮最佳,看鳳頭一對堪誇,新筍脫瓣,月生芽,尖瘦幫柔綉滿花。”文人對社會風俗的影響,使古代婦女很注重腳,如“金蓮”、“三寸金蓮”、“香鉤”等等,都是文化人賦予小腳的讚美之詞,甚至還制定出了小腳美的七個標準:瘦、小、尖、彎、香、軟、正,又總結出了小腳的“七美”:形、質、資、神、肥、軟、秀,真是博大精深。

更邪癖的是以妓鞋行酒。元代楊鐵崖(廉夫)喜歡以妓女弓鞋行酒。有一天楊鐵崖、倪瓚(元鎮)在友人家會飲,當時席上有歌妓侑酒,鐵崖興發,脫妓鞋,置酒杯其中,使坐客傳飲,名曰鞋杯。(事見《漁磯漫抄》,又見沈德符《敝帚齋余談》。)自從鐵崖創製鞋杯,自命風流的蓮迷們紛紛起而仿效,《敝帚齋余談》就說明朝隆慶年間何元朗用南院王賽玉的弓鞋行酒。進入清代,鞋杯行酒流俗更廣,直至民國年間依然如故。鞋杯行酒的事在小說中也有記述,《金瓶梅》說:“西門慶又將她一隻繡花鞋兒,擎在手內,放一小杯酒在內,吃鞋杯耍子。”《迷樓秘記》中講到吳絳仙赤足擎杯,令袁寶兒扶其玉腿向隋煬帝敬酒,煬帝賜名曰“仙掌玉蓮杯”。對於鞋杯行酒,徐文長有詩道:“南海玻璃值幾錢,羅鞋將捧不勝憐。凌波痕淺塵猶在,踏草香殘酒並傳。神女罷行巫峽雨,西施自脫若耶蓮。應知雙鳳留裙底,恨不雙雙入錦筵。”

自從鞋杯行酒形成風氣之後,又有瓷質鞋杯燒制出來供人飲酒取樂,明清時期景德鎮就有這種青花小腳鞋杯出產。民國十三年(1924年)前後,密雲蓮痴老人還專門請匠人張德林製成景泰藍鞋杯。也有人製作銀質鞋杯的,祝枝山《念奴嬌·詠銀製鞋杯》云:“玉嬌三寸慳,更得一點麴生風味。味盡春心深更淺,何用搵羅挨綺。緊緊幫兒,口兒小更愛尖兒細。風流無限,怎教人不歡喜。遙想飛上吟肩,比掌中擎處,一般心醉。醉意瞢騰頭上起,直到妖嬈腳底。半縷頑涎,要吞吞未下,吐尤難矣。笑他當日,郭華無量乾死。”

詩詞文物表明,唐宋時期,確已出現裹腳習俗。到南宋時,婦女裹腳還並不普及,裹腳者主要限於中上層社會(女子不作為勞動力的家庭),在社會觀念上裹腳尚未達到人人接受的地步。同時,裹腳的風俗是由北方傳到南方的,大約是在宋室南遷之時。弓鞋就是纏足婦女所穿的一種小頭鞋子,因其多由羅綺綉成,又名“綉羅弓”。

宋代的裹腳與後世的三寸金蓮還是有所區別的,據史籍記載,宋代的裹腳是把腳裹得“纖直”但不弓彎,當時稱為“快上馬”。所用鞋子被稱為“錯到底”,其鞋底尖銳,由二色合成。據推測,穿這種鞋所纏裹出來的小腳要比後來的大。

考古中發現至今年代最早的,纏足鞋文物為南宋福建福州南宋墓出土的六雙女鞋,長13.3-14厘米,寬4.5-5厘米。

蒙古入主中原建元之後,他們本來不纏足,但並不反對中原人的纏足習慣,相反還持讚賞的態度。這樣,使得元代的裹腳之風繼續發展,元代末年甚至出現了以不纏足為恥的觀念。元代婦女纏足繼續向纖小的方向發展,但這時不裹腳者仍很多,特別是南方江浙、嶺南地區。明代,裹腳之風進入興盛時期,並在各地迅速發展。

明代

纏足女性因為走起路來比較慢,加上艷麗服飾,纏足女性倍感嬌柔,看上去婀娜多姿,於是深得當時男子喜愛。加之宋明理學對女子的禁錮,還出現了“賽足會”,在每年的六月六,或元霄節,廟會、集市之上,士女雲集,或圍坐於空場,頭上蒙著蓋頭,或坐於車中,或在家裡坐在門首,眾女子的臉可以不給人看,但都要把自己的尊足亮出來,供遊人點品,評題,最後由看夠了小腳的眾男人經過民主商議,評出名次。

清代

直到民國時,纏足之風才逐漸停止。

禁令難施行,纏足之風更勝

中國很早就有不同於世俗讚揚纏足的有識之士提出不同見解,但成效不大。

宋代車若水在其《腳氣集》里對此提出質疑:“夫人纏足,不知始於何時?小兒未四五歲,無罪無辜,而使之受無限之苦:纏得小來,不知何用?”

順治二年(1645),朝廷下詔,所生女子禁纏足。

順治十七年,又進一步嚴令,抗旨纏足者,其夫或父杖八十,流三千里。

孝庄太后也曾下諭旨:“有以纏足女子入宮者,斬!”而且,這一諭旨被懸掛在清宮的神武門內,浩然醒目。

康熙元年(1662),玄燁皇帝下詔,“禁婦女纏足,違者罪其父母家長。”(見《菽園贅談》)女子如違法纏足,其父有官者,交吏兵二部議處;兵民之家,交刑部處置。情節嚴重者責四十大板,流徙十年。

到公元1668年(康熙七年)有大臣上奏說,這規定太嚴苛,只好作罷改為規勸。

民間婦女,遂再度恢復了纏足習俗,關內的滿族婦女也有不少效法者。乾隆皇帝後來又多次降旨嚴禁纏足,但他的禁令只煞住滿族婦女的纏足之風,漢族民間女子依然纏足如故。

從1645年7月開始,順治帝便頒布了聖旨,要求全國上下剃髮。與此同時,女子纏足,雖也同樣為清廷下令停止,但後來並未達到禁止的目的,故而有“男降女不降”之說。在清代,纏足常被認為是對抗滿人意識的一種表現,也正因此,婦女纏足在清代可謂到了登峰造極的地步。由此可見纏足之風的根深蒂固。

雖然滿清統治者對纏足極為厭惡,但是漢族纏足女子因為身體的原因,走起路來比較慢,再加上不同於旗女的艷麗服飾,所以漢族纏足女性倍感嬌柔,看上去更加婀娜多姿。引起了清廷宮中女子的熱愛,奈何礙於清廷祖訓(纏足女子入宮者,斬),於是製造出了一種花盆底鞋(旗鞋)效仿纏足。

清朝中後期的太平天國,開始推行反纏足,但最後未能成功。

光緒九年(1883)康有為寫了一篇《戒纏足會檄》,在女兒(康同薇)到了纏足的年齡后拒絕為其纏足,希望家鄉人放棄纏足陋習,卻在家鄉受到很大排擠。但他仍堅持不給女兒們纏足,成為近代反纏足運動中的一段佳話。此後,康有為的女兒還曾陪他到西方遊歷考察。

光緒二十四年(1898)康有為向光緒帝上《請禁止婦女纏足折》,折中申明:“從國家法度講,纏足是對無罪女子濫用刑罰;從家庭關係講,有傷父母對女兒的慈愛;從人體衛生講,造成了不該有的病態;從民族利益講,削弱了種族。”他的深刻分析和慷慨陳詞,說服和感動了光緒皇帝,

1898年8月13日,光緒帝諭令各省督撫勸導地方禁止婦女纏足。清末的禁纏足法令大多不是針對成年婦女,而是以幼女及將出生者為主要關注對象,是一場著眼於未來的身體解放。

光緒二十五年十一月(1899年12月),上海發起成立中國天足會--這是一個禁止婦女纏足,提倡婦女放足的民間社團組織,並出版《天足會報》,廣為宣傳呼籲,並在全國各地設立分會,發展迅速。

1902年,清廷再次發出上諭,勸戒纏足。

纏足之風終禁

民國初期,孫中山就任中華民國臨時大總統后,進一步推行禁纏足政策。

1906年梅山地震,長輩開始同意家中小女孩不用纏足,政策得以順利推行。

孫中山總統於1912年3月11日發布《大總統令內務部通飭各省勸禁纏足文》,也就是我們平時說的“勸禁纏足文”。

1916年內務部又頒《內務部通咨各省勸禁婦女纏足文》

1928年5月,南京中央政府批准由內政部頒發《禁止婦女纏足條例》

1929年國民政府又發布放足布告,並派專員落實。

![裹腳[舊時陋習]](https://i1.twwiki.net/cover/w200/me/1/me160d8b768d20369e3a438d444257a58.jpg)

裹腳[舊時陋習]

有學者認為,小腳之所以稱為金蓮,應該從佛教文化中的蓮花方面加以考察。蓮花在佛門中被視為清凈高潔的象徵,故而以蓮花命名婦女小腳當屬一種美稱。而在浙地,大於三寸在四寸左右的小腳則之稱為“銀蓮”。

![裹腳[舊時陋習]](https://i1.twwiki.net/cover/w200/mb/2/mb2ad13fb85ccbacb65b4d684609e5e92.jpg)

裹腳[舊時陋習]

《腳氣集》著於南宋咸淳十年(1274年),綜觀所述,從宋代,女子在四五歲的時候就有人開始纏足了,如等年紀長大腳骨長硬,關節韌帶活動性消失之後再裹,不但很難裹小,裹的時候受苦也愈大,所以到了七八歲還能裹得好,十歲以後裹起來就很困難了。一年當中什麼時候最適合開始裹呢?因為腳裹上去又燒又熱,所以一般都建議到秋季天氣涼爽的時候開始裹比較好。清人顧鐵卿《清嘉錄》說:“八月廿四日,煮糯米和赤豆作團祀灶謂之餐團,人家小女子皆擇是日裹足,謂食餐團纏腳能令脛軟。”因為裹腳要拜小腳娘,而八月廿四日是小腳娘的生日,所以大部分的女子都會選擇那天開始裹足,也有人翻黃曆或玉匣記擇“纏足吉日”開始纏足的。

雲南六一村的吳楊氏老太太這樣回憶她的纏腳的經歷:她母親用織布機上的“射通”,橫墊在她的腳腰下,讓腳腰凸起。然後,裹紮起來,逼她走路。慢慢的,腳腰被“射通”凸斷了。她因此一個多月不能下床走路。雖然腳腰折斷了,但她的腳仍然臃腫難看。她母親又念叨:你這雙男人腳,怎麼還不爛?她奶奶也說:難爛了,該使用法子了。於是,她母親在她奶奶的指導下,找來半個瓷碗,砸成碎片,放在她的腳底、腳腰、腳面上,再用纏足布包裹起來,套上小鞋,讓她下地行動。她的腳被劃破了,血跡從纏足布中滲透出來,變黑,發腥,發臭。她經常疼得臉色蒼白,精神恍惚,體重大減。

纏足通過外力改變腳的形狀,嚴重影響了腳的正常發育,引起軟組織攣縮,這個痛苦的過程是用言語不足以描述的。而一千多年以來中國的千千萬萬的女性從小就要經受這樣的痛楚,不情願的忍受這種從心理和身體上的摧殘。

通過纏腳而來的小腳真的那麼美嗎?以至於男人在娶妻時將它作為一條最重要的標準,而女性將它作為人生中對自己身體必須實現的重大改造。事實則不然,下面有一段關於小腳的真實的描述,讓人非常的感慨,從我們的審美角度出發,我們甚至會覺得我們的祖先是那麼的不可理喻。

一般來說,小腳從正面看,像火傷之後,脫去陳皮爛肉,露出變形、變顏的一個肉疙瘩。只有一個翹起的趾頭,依稀可辨上面的指甲,其它,一概呈現出可憎的模糊輪廓。從側面看,腳趾和腳跟已從中折斷,兩部分緊挨在一起,在軟肉的附和下,形成一條由兩端站立的曲線,腳跟臃腫,腳掌消失,腳背凸起。腳的全長不及自然長度的一半,整隻腳像一個不規則的三角形。最恐怖的是從正面看腳底。那是一幅完全消解了人足的原始形象的荒誕圖案。除了變形的足跟之外,已沒有一丁點平滑的腳板。四個腳趾長短不一地向外轉折,圍繞在以大腳趾為軸心的腳心下面,腳趾的正面因此變成了腳板心,完全扭曲地壓在了腳板底下。

1.藍色的裹布六條。大約要八尺到十尺以上,裹布要比一般的長且要漿好,纏到腳上才不會擠出皺摺。

2.平底鞋五雙。鞋形稍帶尖,鞋子大小寬窄要能隨著纏腳的過程慢慢縫小、縫瘦。

3.睡鞋兩三雙。睡覺時穿著,可防裹布鬆開來。

4.針線。裹布纏妥后,把裹布的縫及裹布的頭密密縫好。

5.棉花。纏足時腳骨凸出的部位,穿鞋時用棉花墊著,免得把腳磨破生雞眼。

6.腳盆及熱水。纏足前用溫水洗腳。

7.小剪刀,修腳趾甲及雞眼之用。

裹腳過程

纏的時候慢慢收緊,讓足部肌膚受到的壓力一次比一次緊些,這時還不能太緊,以兩腳能忍受的痛為度,在這期間把腳趾勒彎纏使腳向下略卷。纏的時候預先纏第二、第五兩個足趾,纏得向腳下蜷屈,連帶的第三、第四兩個趾頭也就跟著向腳下蜷屈。試緊的時間也須要數天到兩個月左右,在這期間,裹腳布漿得較硬,捶去皺摺,略緊地纏在腳上,使腳受慣硬裹腳布及緊纏的壓力,接著才能真正用勁裹緊。

纏的時候,要用勁把裹布纏到最緊的程度,每次解開來重纏的時候要將四個蜷屈的腳趾頭由腳心底下向內側用勁勒過,每纏一次要讓腳趾彎下去多壓在腳底下一些。同時還要把四個蜷屈的腳趾,由腳心底下向腳後跟一一向後挪,讓趾頭間空出一些空間來,免得腳纏好以後,腳趾頭擠在一起,腳尖太粗。一直要纏到小趾壓在腳腰底下,第二趾壓在大趾趾關節底下才可以,裹尖的時候往往得把腳趾向足底扭到屈無可屈的程度,再用裹布緊緊地勒住,纏的時候第二趾的趾關節和第三、四、五趾的趾關節受到很大的扭屈,每纏一次就得把幾個扭傷的關節再傷害一次,纏的時候痛苦難當,纏好要用針線緊緊地把裹布縫起來,硬擠進尖頭鞋裡,然後要求少女到處走動。走動時重量壓在內彎跪折的八個腳趾上,把關節扭傷得更厲害,腳趾頭因為才彎進去還沒緊貼在腳掌上,走時腳趾關節容易長雞眼,要時常用針把雞眼挑掉。

白天一雙腳痛得寸步難行,到了晚上一雙腳放在被子里不但痛,而且蒸熱燠悶,有時簡直像炭火燒著一樣痛苦,睡覺時只能把腳放在被子外,半夜起來捱著腳哭痛是常有的事,有的痛得去解開裹腳布,但被發現了就是挨一頓毒打,然後再狠狠的地回去,經常一夜未眠整夜把腳貼在牆壁上取一點涼,第二天一早醒來,又得再解開裹布纏得更緊,纏到最後第三、四、五的腳趾關節會嚴重地扭傷甚至脫臼,扭傷脫臼的時候腳會腫得很厲害,皮膚也變成瘀紫色,痛苦至極,但是裹得仍是日緊一日,直到腫消了腳趾都纏到腳底下去,這才算完成了裹尖的工作,接著便可進行裹瘦的工作。

腳裹尖的時候,四個腳趾都已經蜷回到腳掌底下,可是卻未必能熨貼靠在腳底下,裹瘦的工作是把小趾骨(也就是外把骨)向下向內推蜷入腳心裹,把小趾跟的部位向腳心內側往下用勁拗下去,然後用裹布勒著帶緊,裹尖時二、三、四、五腳趾不過壓在腳底下一半,裹瘦時要把外把骨纏倒,足趾當然壓入腳心內側更多,纏到最後,第三、四、五個腳趾尖要能碰到腳掌內緣,才算完成裹瘦的工作。

裹瘦的時候,裹腳布纏到最緊,整個力量又特別著力在小趾跟的部位,往往因為血液循環不良,造成小趾跟部也就是外把骨的位置壓瘡潰爛。纏的時候要把小趾骨用勁向下推,四個腳趾也順著向腳掌內緣再推進去,使勁把裹腳布纏緊,纏好以後兩隻腳可能痛得半天不能走路,要勉強掙扎著,才能用腳後跟墊著走,走一步痛一下。坐下時是一陣陣抽痛,睡覺時也會又漲又痛,如果腳上潰爛化膿了,那漲得更難受,得把腳用枕頭被子墊高,有時得把腳跟擱在床欄上壓著神經發麻才好受一點,天氣熱時足內發燒痛得更厲害。痛得輕時

睡了覺,兩腳還痛得抽痙,或一夜頻頻痛醒,飲食無味。解開裹布,往往潰爛的部位和裹布緊緊粘著,勉強撕下來,便是一片血肉模糊,差不多得用六個月的時間,強忍痛苦挨到腳趾頭都抄到腳內側邊,由腳內緣能摸到腳趾頭,這樣才算是瘦到家。潰爛的傷口,處理不當往往愈來愈嚴重,到最後甚至會導致小趾腐爛脫落形成慢性骨髓炎,多年不愈。由此可知,要纏得一雙小腳,真是得歷盡千辛萬苦,無怪乎纏足婦女對其小腳的呵護,勝於一切。

![裹腳[舊時陋習]](https://i1.twwiki.net/cover/w200/m6/6/m66c303282ce8f4fb7f34bde4c87791bd.jpg)

裹腳[舊時陋習]

纏腳纏裹的過程,簡單地說就是裹尖的時候將外側四個腳趾蜷握,並將腳掌上的外側縱弓部分拗屈。裹瘦的時候腳橫弓向下拗屈,並進一步對外側縱弓拗屈。裹彎的時候才將腳的內側縱弓拗屈,並進一步將外側縱弓拗得更徹底。腳裹好以後,腳掌上用於緩衝衝撞力量的腳弓消失了,走路時得用膝關節和踝關節做緩衝。因為腳掌裹瘦到僅剩大拇趾,走路時腳掌向前推的力量很小,多以腳跟著地,運用大腿的力量運步,小腿肌肉萎縮不發達,所以纏腳了以後小腿也跟著變細,大腿則反而增粗,也有人走路時用大拇趾球和腳跟一起著力的,這樣走路就變成外八字走路,也是小腳常見的走路形態。

纏足的過程,主要是把關節扭屈,並把腳上的橫弓和縱弓扭到最大的限度,所以標準的裹腳方法都是用布條纏裹扭曲,把關節屈到極限,扭傷、脫臼幾乎是必然發生的,等關節扭過去腳自然蜷曲弓小,這是正常的裹腳方法,但是在有些情況幼女裹腳起步較晚,或是不了解纏腳的正確方法,或是有些要求裹出特別纖小的情況,這時候除了用裹布纏裹以外,也有很多是藉助其他方法的。

![裹腳[舊時陋習]](https://i1.twwiki.net/cover/w200/m3/b/m3b0fb3ac8779a45b9334f6ed88b0bf23.jpg)

裹腳[舊時陋習]

舊時代家中有很多器具是用石頭制的,石磨或洗衣服的砧板,是婦女最容易拿到的重物,於是腳纏得不稱心如意時,就有人拿石板去壓腳,石板壓腳最常用於腳向內歪、內拐的情況,正常裹腳裹彎的時候是直接往下彎曲,但外縱弓還沒裹彎,也就是還沒裹瘦的情況下就進行裹彎,大拇趾會向內側拗曲,這時候整隻腳就像鐮刀形內彎,改正的方法就是脫下弓鞋盤坐著讓腳心相對,雙腳置於硬木板上,用重石板放上去壓,剛壓上去,歪屈的腳掌受壓迫,當然十分痛苦,壓過一個小時以後兩腳從膝蓋以下就麻痹了,有時怕石板的重量不夠還要用手按在石板上增加重量,讓內拐的腳掌矯正回來,通常連續每天這樣壓上一兩個月,才能顯出效果,腳經過這樣壓迫以後,除了內彎的情況改善,腳掌變得較纖瘦,腳趾蜷彎的程度也較理想,同時腳變得兩側平直周正。

石板壓迫以後雙腿麻木,有人以為麻木是因血液循環不良,怕因腳的血液循環不良導致雙腳壞死,所以壓麻木了以後多會要求少女起來行走或是做灑掃的工作,可是雙腳麻木如何行走,有時還得用兩個人扶著到處走動活動血液循環。壓石板一般是坐著施壓,也有人睡覺時躺著施壓,腳上穿睡鞋,放在木板上,再壓石板,壓石板的目的是為了改善歪拐的腳形,也有人只是為了把腳裹瘦而用石板來壓迫。

這是用破舊的杯瓶碗盤等瓷器,敲碎成尖銳顆粒,纏腳的時候墊在腳掌上,通常是墊在反折的趾背底下和腳掌心底下,用裹腳布纏上去,再逼著女孩走路,讓尖銳的瓷片刺進腳趾和腳掌里把腳割破,腳割破了以後血滲出來和裹布緊緊粘著,重裹時,裹腳布往往解不下來,需浸著洗腳水用力撕,常常血塊連著皮撕開,雖小心地把碎瓷片取出來,難免會再滲血,雙腳的傷口浸在熱水裡,幾次以後馬上發炎腫爛,裹腳布粘得更緊,撕開裹布時連著皮肉一起撕下來,膿血淋漓。這樣裹法確實血腥殘忍,不可思議,鋒利的瓷片刺在腳上,還要逼著四處走動,碎瓷刺得更深。腳趾是神經最敏感的部位,趾背上又沒什麼軟組織,皮膚下摸著就是骨頭,硬生生墊著尖銳的瓷片走路,真的像是在接受什麼酷刑,裹腳的風俗已經是夠殘忍夠殘酷了,但是竟然有人還衍生出這樣的纏足手法出來,這種纏法不是一地一人一時的特例,就筆者所知,在纏足風氣較盛的山西、台灣、河南、甘肅、河北等地都曾有這種裹法,目的是讓腳趾腳掌上的筋肉發炎,腫爛以後再進一步纏裹用碎瓷割刺,原來紅腫的組織潰爛化成膿血流掉,腳不但特別纖瘦而且關節韌帶也變得很容易扭折、裹彎,所以有“腳一發味,如果成熟,必易速小”的說法,腳潰爛化膿的時候臭味很重,很難聞的腐爛壞死的味道令人不敢接近,這就是所謂的發味。

除了把瓷片墊在腳掌底下纏裹,也有人拿大片的破瓷片往腳上割的,把腳上的皮膚肌肉割破,促其早點化膿潰爛脫落。也有人把碎瓷敲得更碎成瓷渣,先將裹腳布浸濕了,然後再敷上一層瓷渣在上面,用這樣一條滿布瓷層的裹腳布來纏裹。裹腳時腳上經常會長雞眼,根據經驗,一長雞眼,趁著雞眼還小就要趕快用大針挑掉,有的母親幫女兒把腳上的雞眼挑掉后,還故意用針在腳上到處亂刺,刺到千目萬孔,這個做法與用碎瓷片裹的目的相同,都是故意要讓腳受傷化膿潰爛掉,一雙腳才容易裹小。碎瓷夾入纏裹確實讓人難以置信,纏裹的殘忍痛苦可想而知,一般為人母者很難狠的下心這樣下手,所以我搜集到的幾個例子都是養女、繼母或婆婆、童養媳的關係下發生的,當然也有年紀較長的少女怨恨一雙腳裹不小,矢志發憤,用這種方法把自己的腳裹小的。

在纏足時,少女怕痛常會偷解纏腳布,或是哭叫閃躲不肯纏裹,為人母者屢勸不聽,往往拿起鞭子藤條氣得到處亂抽,有的時候氣極了,故意抽打其雙腳,這是為了逼使少女裹腳的處罰,而所用的多只是細長的木條。但是舊日纏足的時候竟然有人用寸許粗的木棍朝著腳趾用力捶打,打到讓腳趾骨折脫臼,容易拗折裹瘦,用的木棍有洗衣服、漿衣服時捶布的棒錘,也有用擀麵杖。把腳先裹緊了,再用棒錘狠敲,敲到腳趾脫臼骨折,這樣腳不但容易裹瘦裹小,一雙腳也特別軟綿,柔若無骨,這樣的例子是妓院鴇母飾雛用的手段,也有繼母這樣對待女兒的,可以說比酷刑還要慘毒,少女裹腳時腳趾拗折已經夠痛苦了,還要再用棒錘朝著腳趾猛捶、猛打,像是犯了什麼滔天大罪接受酷刑一般。

竹片、石板、碎瓷、棒錘的裹法,並不是一般裹腳時所使用的方法,可以說是一種特例,但是確實也太特殊了,這是在纏足的風俗下衍生出來的,有些做法令人難以置信,但每種方法都能找出好幾個背景不同的記載,也都能講出幾分道理,令人不得不信。除了這些特殊裹法外還有更荒誕不經的殘酷做法,縱觀這些纏足手法,令人不免懷疑裹腳與虐待間的分別在哪裡。

為什麼中國會流行裹腳呢?大致有兩個原因,一是統治者的意志對天下百姓的影響,另外就是文人欣賞和讚美。裹腳就起源,就與統治者相關。據說裹腳是起源於那位吟唱“春花秋月何時了”的南唐後主李煜,他的嬪妃們用布把腳纏成新月形,在用黃金做成的蓮花上跳舞,李後主認為這是至美,於是後宮中就開始纏足,後來又流傳到民間。只要皇帝喜歡什麼,民間一定會流行什麼,唐代的皇帝喜好道教文化,唐玄宗甚至號稱自己是道教皇帝,所以,道教在唐朝達到了發展的顛峰,乾隆皇帝酷愛書法,所有推動了書法的發展,李後主喜歡小足女人,所以就流行了裹腳。關於裹腳的起源,還有幾個說法,有說是起於南朝齊廢帝妃潘玉兒,有說是起於唐末,有說是起與隋煬帝等等,但是無一例外地都與統治者們發生了關係,這也說明了這個原因。

除了統治者的意志之外,那就是文人對社會風俗的影響。古代婦女很注重頭飾,然後就腳了,成語“品頭論足”、“品頭題足”都有議論婦女的容貌體態的含義,頭和足,成為文化人眼裡女性美的一個重要標準。文化人有很多對小腳的讚美之詞,什麼“金蓮”、“三寸金蓮”、“香鉤”等等,都是文化人賦予小腳的讚美之詞,蘇東坡《菩薩蠻》詠足詞雲“纖妙說應難,須從掌上看”,甚至還制定出了小腳美的七個標準:瘦、小、尖、彎、香、軟、正,又總結出了小腳的“七美”:形、質、資、神、肥、軟、秀,真是博大精深。

當女人足之大小不僅取決於男人的好惡,甚至攸關文化興衰和國家命運,纏足與放足就不再是一項個人權利。

在現代人看來,中國古代婦女纏足是個“歷史之謎”,難以理解。纏足,何時產生?何以流傳千年?

主流觀點把纏足看作一種病態或變態行為,認為纏足折射出的是一種“變態的文化現象,畸形的審美觀念,畸形的心理”,甚至相當長時期里的古代社會也因此而被認為是一個“變態的社會”。

歷代“弓鞋”——承載了多少中國婦女的血淚!

如今的年輕人可能無法想象,在100年前,中國的婦女判斷自己是否美麗,其最主要的標準並不是擁有美麗的容貌、豐滿的身材,而是自己的腳小不小,“三寸金蓮”就是對當時婦女審美的一種評斷。在清代服飾收藏鑒賞家何志華先生家中,記者看到了一雙雙做工精美,已經絕跡的“三寸金蓮”,這些“金蓮”的大部分比記者的手掌還要小。纏足——這種雖與吸食鴉片、男子留辮子齊名的陋俗曾被列為近代中國人在世界上最可恥或最野蠻的三樁醜事,而男權社會崇拜小腳的畸形風尚卻在一代又一代女性的痛苦掙扎中千年不衰。

大腳沒人要小腳一裹幾千年

何志華向記者展示了自己珍藏的小鞋,他拿起其中一雙比手掌還要小的鞋對記者說:“所謂纏足,就是把女子的雙腳用布帛纏裹起來使其成為一種特殊的形狀。一雙鞋就是一個婦女的血淚史。據史家考證,中國纏足之俗,約始於五代末年‘春花秋月何時了’的南唐李後主時代。”

一個正常的腳是如何被包裹的如此之小,在記者的心裡畫了一個大大的問號。何志華介紹說,在那個時代,女孩子到了一定的年齡就必須要纏足,如果不纏,長大是沒有人願意娶的。腳纏得好不好看,直接影響了女孩子的一生。纏足之前先要準備好各種用具,包括纏腳布、纏足時用的針線、棉花、木盆、溫水、剪刀、明礬等。女孩子先把腳洗乾淨、修剪趾甲、塗上明礬。長長的纏腳布一層層地圍繞上去,直到把除大腳趾外的四個腳趾都纏到妥帖地靠在腳底為止。纏腳布一般寬三寸,最寬不超過三寸五分,最窄不少於二寸五分,一般長七尺,最長的達十尺左右。

何志華笑著說到:“天津有句俗語叫‘老太太的裹腳布又臭又長’,就是指裹腳布很長,而且當時為了便於把腳纏小,一般大約十幾天才會洗一次腳,其味道當然可想而知。”

死刑嚇不住崇拜“金蓮”是時尚

到了清代康熙年間,婦女纏足風氣到了登峰造極的地步,尤其在山西、河北、京津、山東、河南、陝西、甘肅等地最為流行。清朝統治者本來反對漢族女子纏足,康熙三年,皇帝曾經下詔禁止,違者拿其父母家長問罪。可是風俗一時不容易挽回,最後鬧得康熙皇帝的禁令僅頒布了四年就被迫撤銷了。

不僅如此,旗人女子也開始東施效顰。順治皇帝曾下達“有以纏足女子入宮者斬”的禁令,都難達到目的。直到乾隆皇帝屢次下旨嚴禁,才剎了些旗人女子纏腳的風氣。格格們無可奈何,只得穿上底部類似金蓮形狀的木屐充充門面。眼見皇帝拿平民百姓的纏足沒辦法,小腳狂們自是欣喜,奔走相告,還演生出纏小腳是漢人“男降女不降”的說法,於是纏足之風愈演愈烈,一發不可收,女子的小腳受到了前所未有的崇拜。

小鞋變寶貝天津成了“蓮中心”

天津作為九河下梢的地區,商貿發達,客商雲集,纏足的風氣最為熾盛,有“魂隨沽水到天津”的說法,產生了所謂的小、瘦、尖、彎、香、軟、正七字訣。此外,由於天津地區是繁華商埠,鞋的花樣要比其他地區多很多。何志華給記者拿出了一雙雙製作精美的小鞋,說道:“天津的小鞋融合了全國各地的設計樣子與做工手法的特點,從樣子設計上看雖然沒有南方鞋精緻小巧,但刺繡卻古樸端莊。婦女之間經常會相互比較自己的鞋的花式。”何志華說:“用如今的話來說,就是苦中作樂吧。”

愛美之心人皆有之,當時的婦女基本都不外出勞動,在家裡除了日常生活以外,就是做鞋面。天津的鞋面不比南方的鞋面精細,但面料和花式是別處不能比的。何志華說:“當時天津的一些有錢人家,有‘一日三開箱’的說法,就是婦女一天要換幾次鞋。比如清晨穿的鞋,上面繡的花是含苞待放的,到了下午你再看,鞋面上的花已經是完全開放了。”

另據介紹,當時天津可以說是彙集了天下小鞋,無論南方北方,各式各樣的小鞋在天津都能找得到。在何志華家中,記者看到了圖案各異的小鞋。有結婚時穿的龍鳳呈祥圖案,有石榴花的圖案,有桃子的圖案等等。面料也是各種各樣,有綢緞的、布面的,還有一雙用油布做的,在當時也許就是想起到防雨水的作用。何志華還說:“除了這些,小鞋還有已婚婦女穿的同一隻鞋左右兩面著色不同的鴛鴦履、鞋內暗藏香料的貯香鞋、睡覺時穿的猩紅面的軟底睡鞋,以及蓮花底、梅花底的小鞋,可謂是百鞋匯津門。有這麼多種鞋的主要原因就是,婦女一旦纏上小腳,一輩子都不能離開小鞋了,無論是做飯還是睡覺,是腳不離鞋,鞋不離腳,鞋成了她們生活的影子。”另外,由於小鞋的鞋底都是向上彎曲的,又被稱為弓鞋,所以還出現了一種在鞋底彎曲處安置小金鈴的金鈴鞋,行走時叮噹有聲,人未出現,清韻先聞。

刀割虱子咬笑臉背後藏苦痛

在天津及附近廣大地區,纏腳的痛苦已經被人民編寫成了順口溜,一些方法和經驗也被編在其中。諸如“天光起來就纏足,纏得污穢滿床褥”,說得就是早起就纏足。另外,更為殘忍的是,當時還有“不爛不小,越爛越好”的說法。為了使肌肉糜爛,往往有人在纏腳布內故意放入碎石、瓦礫、瓷片,還有的人把虱子放在傷口處,更有甚者,還用刀把自己的皮肉劃破,讓其感染。

纏足之苦,層層切骨,刻刻痛心。每至纏束,劇痛難耐,小女孩哀哭之聲不絕於耳。但是在纏足時代,崇拜金蓮的風氣讓這些女子不得不忍受這痛徹心扉的苦難,以求得到一雙社會公認為美的“金蓮”。但纖足纏成之後,這些女子們就可以作為炫耀美麗的資本了。纖足女子與大腳女子相遇,前者趾高氣揚,自以為高人一等,歌謠中就有“大腳婆娘去降香,瞧著小腳心裡慌”這樣的話。“真小腳,要愛俏”更是把纖足女子炫耀小腳、洋洋得意的表情刻畫得入木三分。苦中作樂,滿臉笑容的背後所忍受的痛苦,也許只有她們自己才清楚。

骨科專家說小腳纏足攣縮軟組織

民間諺語說得十分形象:“裹小腳一雙,流眼淚一缸”。“三寸金蓮”名字雖雅,但卻是女孩子以健康為代價用血淚換來的。纏足開始的年齡,各地不同,天津大概從4、5歲開始,耗時3、4年,到7、8歲初具模樣。據介紹,當時的女子,從還是孩子時開始就以熱水燙腳,趁著腳還溫熱,將腳拇趾外的四個腳趾向腳底彎曲,緊貼腳底,並在腳下趾間塗上明礬,時間一長,腳纏得弓彎短小,使腳底凹陷,腳背隆起,腳的長度會被縮短。

天津醫院小兒骨科專家楊建平主任介紹,“小腳”就是用外力強力使足固定在一個形狀的行為。纏足嚴重影響了腳的正常發育,引起軟組織攣縮,成年後多患早發退行性關節炎。而且重心移到腳外部,行動極為不便。

通過幾張當時纏腳的婦女拆開裹腳布后拍的照片。照片上纏成后的小腳,腳底中間形成一個深深內凹的凹陷,腳背上面隆起,自足踝到足尖形成一個后高前低的陡坡,而且腳底縫口愈深、腳背愈隆。腳底凹陷的結果又使得腳型短小。腳下趾之中,只有大足趾孤零零地一個向前伸展,其餘四趾都已被折壓得貼伏在腳底之下,一字並排,好像貝殼一樣地排列,其中小趾陷入腳底心的凹陷中。就是這樣畸形模樣,卻在當時被譽為“美足”。

你信嗎?男人也纏腳

在很多人的印象當中,“三寸金蓮”似乎是古時女子的“專利”,如果說男子也有纏足,肯定被視為天大的笑話。一個大老爺們,擁有一雙纖纖細細的“三寸金蓮”,想象大老爺們魁梧的身材配上一雙尖尖的小腳,走起路來那種“婀娜多姿”的形態,豈不是讓人笑掉大牙?說起來難以置信,但事實就是有“大老爺們”纏小腳的,這不但在小說當中有描寫,而且在零零散散的各種史料當中也不乏記載。

清代文人李汝珍的章回小說《鏡花緣》寫男子林之洋來到女兒國,被國王看中,封為王妃,命宮女為他纏小腳。作者李汝珍把纏足過程描寫得活靈活現———先用明礬塗在腳縫,五個腳指緊靠一起,腳面用力彎成弓狀,然後用白綾纏裹,纏上兩層,用針線密縫,一面狠纏,一面密縫,纏完后,腳如炭火炙燒,疼痛難挨,隨後的日子還要他人攙扶走動,以活絡筋骨,如此日復一日緊緊纏裹,並用藥水熏洗,不到半月,腳面彎曲,折作四段,十趾腐爛,鮮血淋漓。久而久之,腐爛的血肉變成膿水,流盡后只剩幾根枯骨。遭受此等大罪,“林王妃”如有先見之明的話,說死也不會來到女兒國的了。雖然《鏡花緣》的表述讓人不寒而慄,但確實是對纏腳入木三分的描寫。

小說當中是這樣,那麼在現實生活中,有沒有男人纏腳呢?答案是肯定的。據何志華先生介紹,在乾隆年間的《清代聲色志》記載,乾隆末年,有個叫胡幺四的扮演女角色的演員,自小時候學藝起,就把自己的腳纏成小腳,只是為了在演戲時讓自己更像女人。其實早在明代,就已經有了男人纏腳的記錄。明成化年間,有一個名叫桑沖的男子,為了方便自己更好地玩弄女性,他不但學習了女活兒,還把自己的腳也纏成小腳,扮成女人以教人學習手工活為名,達到自己不可告人的目的,結果東窗事發,被送到官府凌遲處死。像這樣的記錄還有很多散在各種各樣的史料當中,有的是傳說,有的卻是確有其事。

馮驥才妙論《三寸金蓮》朝廷凶不過小腳

人說,小腳裡頭,藏著一部中國歷史,這話玄了!三寸大小腳丫子,比煙捲長點有限,成年論輩子,給裹腳布裹得不透氣,除去那股子味兒,裡頭還能有嘛?

歷史一段一段。一朝興,一朝亡。亡中興,興中亡。興興亡亡,擾得小百姓不得安生,礙吃礙喝,礙穿礙戴,可就礙不著小腳的事兒。打李後主到宣統爺,女人裹腳興了一千年,中間換了多少朝代,改了多少年號,小腳不一直裹?歷史干它嘛了?上起太后妃子,下至漁女村姑,文的李清照,武的梁紅玉,誰不裹?猴不裹,我信。

大清入關時,下一道令,旗人不準裹腳,還要漢人放足。那陣子大清正凶,可凶也凶不過小腳。再說凶不凶,不看一時。到頭來,漢人照裹不誤,旗人女子反倒瞞爹瞞媽,拿布悄悄打起“瓜條兒”來。這一說,小腳里別有魔法吧!

中國各地纏足方法、年齡、要求、順序都不盡相同,因此也造成了各地各具特色的蓮形。

一般而言北方人身材較高,腳形先天就比南方人長,所以裹起來還是會比南方人的腳長些,但是因為北地天氣寒冷,雙腳久裹不容易潰爛生癬,也不須要經常洗滌,所以比起南方婦女容易纏得更加使力,加上北方鞋子較厚,裹布也能多裹厚些,這樣的條件下有利於把腳掌裹瘦。

北方小腳的特色在尖瘦上,因為包纏較為緊密,一般而言也較南方人的小腳軟綿。這是大體上的分佈情形,實際情況也依各地而有不同的變化,中國在清代時有幾個以小腳聞名的地區,各地區小腳各具特色。

南方天氣炎熱,裹布或鞋子太厚,腳會覺得發燙受不了,裹的時候反折的趾背下,沒有墊上厚厚的一層保護,不方便步行,所以南方婦女裹腳重點在裹彎上面,利用南方人原就較短小的腳形,再加上拱彎就能達到短小的目標,在台灣或廣東順德東莞,常有纏小到兩寸左右的小腳,短小的程度實為北方所不及,但是有些人為了求其小往往腳背上會結一個球,像駝背一樣向上拱曲,這就是一般所稱的鵝頭形。

纏足不僅嚴重影響了女性足部的正常發育,還讓人們形成了畸形的審美心理。纏足強化了男尊女卑,有利於父權封建制度的穩固,增加了對女性的禁錮、束縛。

纏足減少了女性從事舞蹈和體育運動的積極性。比如朝鮮和日本從中國引進的舞蹈藝術一直持續發展,而與此相反,在中國,舞蹈藝術的發展隨著纏足的發展而越發停滯不前。

纏足與變態審美互相促進。清朝文人李漁也是中蓮足之癖毒者:“瘦若無形,越看越生憐惜,此之用在日者也;柔若無骨,愈親愈耐撫摩,此之用在夜者也。”李漁說女人之金蓮有功者四,曰激聽覺,曰激視覺,曰激觸覺,曰激嗅覺,其中用口有6種,用手有28種,用腳有4種,用肩有2種,有其他部位者有4種。清末有一位捐官補得知府的王某。到得台灣補官,當了“厘金總辦”,每天清早,必奔之妓寮,直趨妓女床下,解妓女之“裹腳布”,雙手“捧臭腳”,如蜜蜂采蜜,狂吻一氣,說:“婦女足氣,味勝鰒魚,溫厚沁腦,真奇品也。”晚清理學家王先謙,每看書作文,必要有妻妾坐侍左右,讓其個個蹺足,以便手握蓮鉤,方能心定,如無,則六神無主,惶惶不可終日;另有湯氏,執於館學,幾近於鞋不離手,足不離口,隨時隨地,都要摸他幾摸,嗅他幾嗅。否則,食不甘,寢不眠。常常在講課之時,懨懨如病,然後拿去蓮鞋,又是嗅,又是嚙,又是咬,又是摸,然後精神抖擻,容光煥發,好像吸毒者吸了毒進入了飄飄忽忽的境界;與之有過之而無不及者,當屬湖南文人易麓峰,只要看到女士金蓮繡花鞋,必竊據自有,藏之於身,須臾不可或離。自湖南入京,參加科舉,書帶得少,鞋帶得多,逢考試,考官從其身上搜出有鞋,逐出了考場,因帶鞋而取消“考試資格”。三年過後,再入科考,依然是書帶得少,鞋帶得多,同樣的行為,遭至同樣結果,被逐出考場矣,如此再,有人勸道握鞋容易,科考艱難,何不暫時把鞋放下?易答曰:“寧失科考,不失蓮鞋。”其死,囑咐家人,什麼都不要,唯要有繡鞋陪葬。

纏足嚴重侵害了婦女的權利。纏足時代女子多以“沒腳蟹”自比。腳小難行,動必扶牆摸壁,拄杖持桿,有條件則是婢女扶持,甚至‘扶婢僅能到中庭’,而完全依仗他人抱持背負的也時有所聞,倘若孤立無助,那麼由此室移至相鄰的彼室也難以做到。至於出門行路,即使持杖扶婢,也是行不了多遠便已氣喘吁吁。時不時地靠扶婢肩,倚柱而息,摸捏蓮鉤解痛除乏。施君美《幽閨記》所謂“步遲遲,全沒些氣和力”;關漢卿《閨怨》所謂“行一步嘆息,兩行愁淚臉邊垂,一點雨問一行凄惶淚,一陣風對一聲長吁氣”,正是纏足者舉步維艱的真實寫照。

纏足妨礙了女子的一舉一動。富貴女子雖不需親自操作勞務,但因雙足被纏,懶於舉動,終日兀坐,憂思大熾,氣血不和而多致身虧體虛,凡有所需自有婢僕供其驅使。貧苦女子、一般平民女子纏足,爨炊灑掃、種地負重,種種勞役不能倖免,倍增其苦,只好膝行灑掃,跪坐隴畝。甚者尚需推磨踏碓、插秧割稻,其中的辛酸苦辣非過來人無法述說。

纏足之苦,層層切骨,刻刻痛心,初纏階段尤甚。每至纏束,劇痛難忍,嗚咽悲泣,在所不免。纏束又多在早晚二時,因此早晚女孩哭泣哀號之聲在纏足時代成為中國社會的一大慘景。

纏足使女子無端遭受折磨和痛苦。步履維艱,妨礙了女子正常參加社會工作,阻擾了女子的社交活動。女子困守閨閣,孤陋寡聞,又失去了謀生本領,從而滋長了女子的依賴心、驕惰性和自卑感,也就使得女子的社會地位愈加低下。為了纏足的纏裹洗濯,女子要荒廢大量時間。纏足有危險性,因纏足而殘廢的大有人在,甚至還有喪命的。

纏足的出現,在女子守貞上又增加了一個內容——密護金蓮,平添了一個壓迫禁錮女子的桎梏。人類社會,男女各占其半,女子纏足,人口半為殘廢,從而加劇了社會貧困,殘廢婦女難以教養子女,溺嬰之風因而出現,而被溺嬰兒中又多半為女嬰。

車若水:小兒未四五歲,無罪無辜,而使之受無限之痛苦……

袁枚:女子足小有何佳處,而舉世趨之若狂?吾以為戕賊兒女之手足以取妍媚,猶之火化父母之骸骨以求福利也。悲夫!

唐伯虎《詠纖足排歌》:第一嬌娃,金蓮最佳。看鳳頭一對堪誇,新荷脫瓣,月生芽。尖瘦幫柔綉滿花。從別後,不見她。雙鳧何日再交加?腰邊摟,肩上架,背兒擎住手拿。

梁清標《沁園春其一詠美人足》:錦束溫香,羅藏暖玉,行來欲仙。偏簾櫳小步,風吹倒褪,池塘淡佇,苔點輕彈。芳徑無聲,纖塵不動,蕩漾湘裙月一彎。鞦韆罷,將跟兒慢拽,笑倚郎肩。登樓更怕春寒。好愛惜相偎把握間。想嬌憨欲睡,重纏綉帶,蒙騰未起,半落紅蓮。筍印留痕,凌波助態。款款低回密意傳。描新樣,似寒梅瘦影,掩映窗前。

李汝珍《鏡花緣》:吾聞尊處向有婦女纏足之說。始纏之時,其女百般痛苦,撫足哀號,甚至皮腐肉敗,鮮血淋漓。當此之際,夜不成寐,食不下咽,種種疾病,由此而生。小子以為此女或有不肖,其母不忍置之於死,故以此法治之。誰知係為美觀而設,若不如此,即不為美!試問鼻大者削之使小,額高者削之使平,人必謂為殘廢之人,何以兩足殘缺,步履艱難,卻又為美?即如西子、王嬙,皆絕世佳人,彼時又何嘗將其兩足削去一半?況細推其由,與造淫具何異?

梁啟超於《新民叢報》(丙申)載《戒纏足會序》云:纏足不知所自始也,要而論之,其必起於污君、獨夫、民賊、賤丈夫。……嗟夫!天下事良法每憚奉行,而謬俗每易相襲,以此殘忍酷烈輕薄猥賤之事,乃至波靡四域,流毒千年。父母以此督其女,舅姑以此擇其婦,夫君以此寵其妻。齔齒未易,已受極刑。骨節折落,皮肉潰脫,創傷充斥,膿血狼藉。呻吟弗顧,悲啼弗恤,哀求弗應,嗥號弗聞。數月之內,杖而不起;一年之內,舁而後行。

鄭觀應:婦女纏足,合地球五大洲九萬里,僅有中國而已……父母之愛子,無微不至,獨此事酷虐殘忍,殆無人理。或四、五歲,或七、八歲,嚴詞厲色,凌逼百端,必使骨斷筋摧,其心乃快。以為如此,而後他日適人,可矜可貴;苟膚圓六寸,則戚里咸以為羞。此種澆風,城市倍於鄉曲,世家巨族,尤而效之。人生不幸作女子身,更不幸而為中國之女子,戕賊肢體,迫束筋骸,血肉淋漓,如膺大戮,如負重疾,如構沉災,稚年罹剝膚之害,畢世嬰刖足之罪。氣質虛弱者,因以傷生……即幸全性命,亦終日需人扶掖,井臼安克操持?偶有水火盜賊之災,則步履艱難,坐以待斃。戕伐生質,以為美觀,作無益以為有益,是為誨淫之尤。

林琴南(林紓)《小腳婦詩》:西家盈盈人似玉,腳小難行抱頭哭,哭聲未歇賊已臨,百般奇辱堪寒心。不辱死,辱也死,寸步難行始至此,牽連反累丈夫子。眼前事,實堪嗟,偏言步步生蓮花。鴛鴦履,芙蓉絛,仙樣亭亭受一刀。些些道理說不曉,爭愛女兒纏足小,待得賊來百事了。

康有為《請禁婦女裹足折》認為纏足是當時中國在世界上“最駭笑取辱者”,奏請皇帝“亟宜禁此非刑,改茲惡俗”。

金一:從古滅種亡國,皆由於自造,而非人所能為。吸煙纏足,男女分途,皆日趨於禽門鬼道,自速其喪魄亡魂而斬絕宗嗣也。