五句落板

五句落板

用客家語演唱的曲種。簡稱五句板,又名竹板歌。流行在廣東大埔、五華、興寧、紫金、蕉嶺、梅縣區和福建龍岩、汀州、武平一帶。由於曲詞以七言五句為一小節,演唱時用竹板擊節而得名。五句落板盛行於清代末年,當時的演唱者以盲藝人、乞丐居多,也有農民業餘演唱以自娛的。一人演唱,以四塊竹板擊節。一般只唱不說,也有唱完第四句以後插白,再唱第五句的。

竹板歌是流行在賀州市客家人民間的一種歌唱藝術形式,由於歌手在演唱時雙手使用四片竹板自行伴奏而得名。竹板以楠竹或毛竹、水竹片製作,長約六寸,寬約一寸半,為使其音清脆,多以桐油煮浸。歌者在手執的兩片兩邊緣削成鋸齒狀,謂鋸板;右手執的兩片叫平板,無齒,也有為握得穩不易滑落而在邊緣上半截加制少量鋸齒的。

演奏竹板時,鋸板用手掌挾持,以虎口為支力點,拇指根骨卡板內緣,食指和中指第一、二節卜板外緣,握中段,用手勁伸震,使兩板緊密碰擊而發出樂音,為歌唱伴奏。伴奏分前奏、間奏、尾奏、奏時長短不拘,由歌者即興發揮。

竹板歌本是過去衣著襤褸的流浪藝人走街串巷賣唱,藉此乞討點錢米苦度歲月的演唱形式,故又名叫化歌。在舊社會,唱竹板歌的乞討藝人地位低下,別人只知其姓,不知其名,民間習慣在其姓氏后加一“滿”字以便稱呼,如朱滿、李滿、廖滿等。藝人唱歌,伴以“沙沙樂、沙沙樂、沙樂沙樂沙沙樂”的竹板樂,所唱歌詞隨編隨唱,靈機應變,可謂“見人說話,見鬼打卦”,總能博得聽者歡心。

泛指曲目創作,主要為民間說唱腳本。舊時曲藝的創作靠師徒相承的口頭傳授方式繼承下來,隨著時代的發展和藝人的風格流派不同,它的創作有著很大的靈活性。歷代藝人總是根據當時聽眾的思想情緒和藝術趣味,一方面創造新的作品,一方面對歷史遺產進行必要的加工和豐富。一部優秀作品,往往是經歷若干代藝人的努力,從比較粗糙的說唱逐漸達到完美的地步如《水滸》的故事,在南宋時只有大宋宣和遺事和《醉翁談錄》著錄的《花和尚》、《武行者》、《石頭孫立》、《青面獸》等少數篇章,相當零散簡略。到了明代才有經過施耐庵綜合改寫的《水滸傳》刊本問世。但在此之後,口頭創作並未停止,直到現代評話藝人王少堂所創作的水滸評話,僅《武松》這一部分的篇幅,就達100萬字以上,充實了大量內容。同時,同一部作品在不同的曲種中也各有不同的藝術表現手法;不同風格流派的藝人也有不同程度的再創作。在內容方面,作者們既取正史、野史、小說、雜記等作為原始素材,又溶入民間的傳說故事,以及藝人自身的社會生活體驗及聽眾提供的知識和意見。在藝術方面,既要符合曲種的結構剪裁、語言風格、唱詞格律等方面的要求,又要適合藝人自己的藝術風格。因此,曲藝文學是集體創作與個人創作互相結合、互相補充的口頭創作。

唐、五代時期的曲藝文學 曲藝是作為一種市民階層的說唱藝術,在唐代隨著城市手工業和商業的發展,城市的經濟繁榮而形成和發展起來的。唐段成式《酉陽雜俎》記載雜戲中已有“市人小說”,但無腳本流傳。現存敦煌石窟保存下來的唐代變文,是僧人在寺院里進行俗講的底本,在內容和形式上都和民間的說唱藝術有互相影響之處。現存的變文內容,有講唱佛經故事和世俗故事兩類。在講唱佛經故事的變文中,尤其以那些不引經文而直接依據佛經里的故事加以敷衍穿插的作品,如《目連救母變文》、《降魔變文》等,在故事情節、刻畫形象方面生動精彩,富有驚人的想象力和奇特的構思,文筆也頗精彩。其中寫目連的歷盡辛苦以求救母的堅韌性格,寫地獄的凄慘,獄卒的冷酷等,都曲折地反映了現實社會生活的一些側影。那些以世俗題材為內容的變文,如以歷史故事為題材的《伍子胥變文》、《王昭君變文》;以民間傳說故事為題材的《孟姜女變文》;反映當代時事的《張議潮變文》等,都不同程度地揭露了封建制度下醜惡的社會現象,歌頌了真摯的愛情和人民群眾的愛國精神,以及反抗封建暴政的優秀品質等。

廣東的彈詞,大多用當地的語言來寫,名稱也有所不同:在潮州話地區的叫“歌冊”,在客家話地區的叫“五句落板”,在廣州話地區的叫“木魚書”。這些地區,都有刻本問世,潮州的李萬利堂、財利堂,廣州的丹桂堂、五桂堂……他們所印行的,自清以來,代代相傳,要說冊數,真是盈千累萬,要說種類,就所能知道的,已有五百種;至於未能知道的,恐也不在少數。

這些彈詞,流傳的時間,最少是在三百年以上。因此,很自然地成為人民不可缺少的精神食糧。在過去,愛看、愛聽和愛唱彈詞的,大部分是婦女——所謂大家閨秀。後來,它的讀者,範圍逐漸擴大,真是男女老少都能包容進去。流傳的地區很大,甚至遠到南洋一帶

曲調以客家山歌為主,吸收了廣東漢劇的聲腔,情調比較低沉,節奏也顯得簡單。中華人民共和國成立后,藝術上不斷革新,七言五句為一節的格式有所突破,曲調旋律也逐漸豐富,聲腔高亢激昂、開朗清新。演唱形式有的操二胡自拉自唱,有的由一人以竹板擊節演唱,另一人操琴伴奏,並有對唱、表演唱等新的形式,藝術感染力有所加強。

傳統曲目以歷史故事、民間故事為主,影響較大的有《梁山伯與祝英台》、《孟姜女萬里尋夫》、《林昭德賣水》等,不少是從廣東漢劇的劇目改編來的。還有相當一部分是規諷勸戒一類的勸世歌,封建說教氣息較濃。第二次國內革命戰爭時期,中國工農紅軍廣東東江獨立師第二團團長古宜權創作的《白軍士兵出路歌》,由女戰士李素嬌到前沿陣地和敵後去演唱,起了瓦解敵軍的作用。李素嬌的英雄事迹可歌可泣,藝人編成長篇唱詞《李素嬌》在革命根據地山區長期演唱,受到群眾歡迎。此外,革命故事題材的曲目還有《古宜權》、《溫生才》、《張谷山得賞》等作品。中華人民共和國成立后,創作出一批優秀的曲目,如《翻身歌》、《朱軍長買馬》、《山村新風》等。

如歌手入市場豬肉行行乞,即隨口唱道:

竹板打來鬧洋洋,

一腳踏進豬肉行,

今日老闆系大方,

奔理(給了)豬尾奔(給)豬腸。

在市場行乞的藝人,若得到主人打發的一些錢米,便會以歌感謝:

竹板打來鬧吱吱,

今日來到某某市,

謝儀(你)奔(給)錢又奔米,

今年定系好生意。歌手除在乞討中隨編隨唱外,也有在夜裡固定一處為勞累一天的群眾唱《梁山伯與祝英台》、《孟姜女哭長城》、《趙玉林》、《胡中慶》、《高文舉》等長篇唱本的。圍聽者多為苦力工人和貧窮市民,他們贈給歌手三五文錢或者捐點米和青菜,以求得較長時間的精神享受,這就是竹板歌之所以成為客家人喜愛的民間文學演唱形式的原因。

解放后,民間藝人地位大變,他們不再走街串巷行乞,能專心致志地向人民提供精神食糧,在黨的“百花齊放,陳出新”的方針指引下,竹板歌得到了新生和發展,那些文字記載的唱本也得到了挖掘、整理、修改、補充,在群從中健康地流傳,同時,民間藝人還不斷創作出內容健康的唱本,竹板歌因此登上舞台,成為民間文藝演出的一各形式。

就竹板歌的形式而言,大致可分四種。

(1)四句落板

五句落板

唱歌愛(要)唱鯉魚頭,

新做大屋白門樓,

上廳做起金獅子,

下廳做起鳳凰樓。

唱歌愛(要)唱鯉魚牙牙,

公婆打架莫去投外家,

投到外家殺雞開老酒,

育知自害累自家。唱歌愛唱鯉魚眼睛睛,

後生唔好罵老人,

莫罵老人會吃唔會做,

看屋背孫也愛(要)人。

(2)五句落板

每一唱段五句,每句多以七字,一、二、四、五句押韻。如解放初期流行的《談婚歌》中的唱段:

三十談婚盲(不)為遲,

冇錢做屋住茅籬,

若還早來共產黨,

唔(我不)到今正(才)娶妻,

阿爸也會做懶哩。

四十談婚也相當,

翻子冇水下慢秧,

若還有水早早插,

秧苗好來禾快黃,

割到穀子堆滿倉。

(3)和尾加襯詞

此為解放后歌手們在四句、五句落板的基礎上創新的形式,適合對唱和多人合唱,常用的襯詞有“系啰、冇錯、愛得”等,如《歌唱工農兵學商》的開頭唱段:

領:工字寫來兩划長,

合:兩划長。

領:又有一直在中央,

合:冇錯,在中央。

領:工人階級作了主,

合:作了主。

領:翻身解放把家當,

合:愛得!翻身解放把家當。

(4)夾白對唱

以四句落板,五句落板為基調,中間適當加道白。

竹板歌歌詞來自民間藝人的創作,演唱時為使聽從“著迷”,其歌詞具有兩方面的突出特點:

五句落板

英台辭別就迴轉,

依依不捨淚汪汪,

我別山伯針刺肝,

山伯別我刀割腸。

在相別路上,英台不斷暗示自已是女性,百般打比流露自已對山伯強烈的愛情,憨實的山伯卻老是不醒,英台不禁埋怨嘆息:

心中羞丑顏容變,

世間冇有柬(這樣)蠢郎,

莫非神鬼來阻隔,

就來拆散兩鴛鴦。

(2)語言通俗生動,風趣幽默,極具民族特色。如《鬧財禮》中唱段:

母:讓邊(怎樣)嫁女想發財?

亞(阿媽)幾難熬過來,

十月懷胎幾辛苦,

頭腳腫步難開,

黃皮瘦弱氣魄衰,

女:亞辛苦涯也知,

儀計(你的)功勞不瞞儀,

爺娘系(是)想子女好,

婚後幸福正可以,

唔系(不是)望個高時禮。

母:養儀涯冇命食湯,

冇命就會見閻王,

今日帶儀二十幾,

結婚豬肉冇得嘗,

石壁插禾枉了秧。

客家話的《趙玉麟與粱四珍》、《張谷山得賞》、《花箋記》、 《二荷花史》 、《陳三五娘》、《蘇六娘》……等。都是長期間以來,最受人民歡迎,感人至深,對人民的思想和行動,有過不同程度的影響。

五句落板

“五句落板“的演唱者,手執四塊竹板,有節奏地連迭打擊竹板,以作前奏(每首歌後有間奏),旨在引起人們的注意,聚集聽眾。它有悠久的歷史,四十上下年紀的人,一般都能唱上幾著。“五句落板“歌詞純清新、通俗易懂、妙語雙關、形象生動,並有一定調式。唱起來朗朗上口,音韻悠揚,聲情並茂,優美動聽。

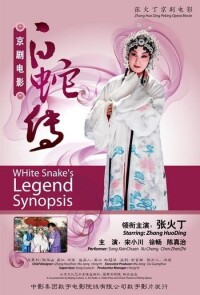

“五句落板“多作長篇敘事,每篇數十首至百餘首不等,如舊時《梁山伯與祝英台》和《白蛇傳》等,都是民間喜聞樂唱、傳誦不衰的長篇歌本。

“五句落板“表演形式靈活,可獨唱(夾帶道白,如同說唱)、說唱。解放后,文化部門曾把民間藝人組織起來,授以新編五句落板各種歌本,宣傳國家的時事政策、法令,歌頌好人好事。演唱形式又發展為群唱、聯唱,並配以民樂伴奏,效果甚佳,因面成為一種最受歡迎的宣傳演唱形式“五句落板“演唱者可歌詞內容、變化音調,唱出悲傷憂怨、慷慨激昂的各種複雜感情。

解放后,湧現了不少有成就的優秀藝人,台大埔文化館山歌師余耀南、張照英,梅縣的湯明哲,都是省內外知名的曲藝明星。“五句落板“山歌,有人譽為生長在粵東客家山區的一朵絢麗的山茶花,真的當之區愧。