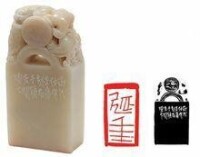

徐正濂

中國書法家協會會員

徐正濂,又名徐正廉,筆名楚三,1953年生於上海,農工民主黨員。職業書法篆刻家。師從田桓、錢君陶先生,研習書法篆刻四十餘年。

現為中國書法家協會會員、西泠印社社員、中國書協篆刻委員會委員、上海市書法家協會顧問、文化部中國藝術研究院中國書法院研究員、中國篆刻院研究員。

徐正濂

中國書法家協會會員、西泠印社社員,中國書協篆刻委員會委員,上海市書法家協會副方式、顧問,文化部中國藝術研究院中國書法院研究員,中國篆刻院研究員。

主要獎項:

▲第二屆中國書法蘭亭獎三等獎;

▲全國第五屆書法篆刻展覽一等獎;

▲第八屆中青年書法篆刻展三等獎;

▲全國第三屆中青年書法篆刻展優秀獎

▲第七屆中青年書法篆刻展提名獎

▲入展全國第六屆、第七屆書法篆刻展覽和四次全國篆刻藝術展、三次西泠印社全國篆刻藝術評展等。

2018年11月,上海市書法家協會第七次會員代表大會,聘請徐正濂為顧問。

徐正濂作品

《當代中青年篆刻家精品集-徐正濂卷》、《徐正濂篆刻選》(日本版)、《徐正濂篆刻偶存》、《西泠印社中人--徐正濂卷》 、《徐正濂篆刻評改選例》 《詩屑與印屑》(文集);《徐正濂師生篆刻選集》(合著)、《矛盾筆名印譜》(合著)、《中國歷代璽印精品博覽》(合著)等。

徐正濂篆刻名家品評:

▲正濂先生是當今成功地表達個人藝術理念的篆刻家,也是如今為數極少的還有創作熱情和抱有藝術使命感的作者。他的作品圖式獨到,結字造型在平易與新奇之間,文化信息含量豐富;用刀直率,沒有矯飾,沒有猶豫,一派天然任性的氣度。當然有時不免有點僵硬,有點愣,但這一點太似先生的性格了。先生外表溫和,內心剛毅自信,與人為善,和而不同。先生安處自樂的生存智慧,還可以在篆法結宇中尋得消息。總之藝如其人,活脫脫地在圖式里展現。中國傳統藝術的要義,其實全部都是表現人,表現作者的生命狀態、思想狀態和處世狀態。因此,如果能達到藝如其人的境界,也可以說就是成功的境界了。固然這實在是老生常談,但我仍然堅信不移地將此衡量他人也衡量自己。(石開)

徐正濂

▲徐正濓是當代印壇的一員健將,他的印作無論字法、章法、刀法還是自身對篆刻的理解都與其他人拉開了很大的距離。將他的作品置於眾多印家作品當中,讓人一眼即可辯認,由此可見其自我風格的獨特。他的印作,不刻意討巧,而重在生拙意味的體現,力避熟俗,嘎嘎獨造,刀意筆意合而為一,個人性情得以顯露。他的印風引起眾多青年印人追慕,然得其皮相者多,窺其堂奧者少。(傅德鋒)

徐正濂

▲就徐正濂的印麵線質來看,他的用刀已完全進入了莊子所言的那種“砉然向然,莫不中音”的境地。我非常喜歡他的陽文線條,看似平直單薄的細線,剛勁挺拔中寓柔韌媚婉,細察則能夠感覺到線條微微起伏變化之中飽含豐富的生命肌理,每根線都是節節生長出來的。雖然他的印面從不做光滑處理,但也很少見殘破處理,更少見粗野狂亂的點線出現。即使偶爾刻來楚生那樣鋒芒畢露的線條,也顯得特別乾淨。這在張揚雄強的時風之下理應是吃虧的,可徐正濂正是靠這種對風格選擇的理性堅持,以及對經典圖章的唯我取捨,不斷生髮自己的藝術情愫,滋養新鮮的創作源泉。他依靠自己親手種植培養的“森林”圖式,為當代篆刻澆灌了一方新的金石園地。(楊林)

▲ 從徐正濂的文字中可以看出他對藝術哲理的深度思考。不知是與生俱來還是後天訓練,或許二者兼有,他的邏輯歸納能力很突出,同時對文字的駕馭很輕鬆。語言生動警辟機趣橫生,文章讀來興味無窮。這樣思考和動手并行不廢的勤奮篆刻家,不僅當代,在歷史上也並不多見。他在梳理篆刻歷史和解析圖章案例時顯得心應手,歷史共性的,別人的,自己的問題,他都喜歡拿過來步步推演,層層論證,不弄個水落石出似乎就寢食難安。可往往將謎底探解到會心之處時,他又會峰迴路轉,帶你進入下一個謎局。時感秋霽澄明,豁然開朗;時覺水天一色,獨立蒼茫。(楊林)

徐正濂談藝錄:

徐正濂

徐正濂

徐正濂

一位寫字的朋友告誡我:“時刻不要忘記‘大氣’,所有的大家都是‘大氣’的。”無疑有許多人都能明白這

個道理。這本身並沒有錯,卻不一定是全面的。《圖寫山川》一印也許可以挑出許多毛病,但以“大氣”而論,似乎還不是太遜色。此印並沒有刻完的“做”,沒有可以的“漫漶”,也不運用白線下刀的迸裂,手法是極其簡單的,但“大氣”的效果卻並不因此而簡單。此印如果有難點,則在於線條沉酣中的鋒銳,或者說鋒銳中的沉酣,這二者是極容易互相衝突的。而我自認為得意的,則是“圖”字右上部的轉折,一刀而過,增強了“寫”的感覺。這樣的轉折靠慢慢地描摹是達不到所求效果的,靠刻完后的敲擊也達不到所求的效果。如果說這是全印中最難的一筆,則千萬不要歸結為什麼“功力”,它可以更依仗工具;一是刻刀不宜太鋒銳,二是要用印床。只有夾緊印石,你才敢酣暢、果斷地一刀而過。如果將印石捏在手裡,別人怎麼樣我不知道,我可以斷定自己決刻不出這樣一刀來。我相信,絕大多數的篆刻作品都是經過深思熟慮、慘淡經營的結果。但我也不否認有得之偶然的時候。《幽人高致》一印就是得之偶然,當時我隨便在紙上寫了這四個字,覺得有點意思,由畫了一個圈,覺得像方印章,於是便決定創作,仔細地、反覆地寫印稿,卻再也找不到那種感覺,再也達不到第一稿的效果。最後還是採用了第一稿,並將其反印到石面上,一刻而就。因為第一稿寫的不方正,而我當時還沒有那麼大的長石材,只能刻在一方4×4厘米的青田石的側面。這方印後來被收入《全國第八屆中青年書法篆刻家作品展覽集》。發表以後,有人覺得非常好,特意從遠地打來長途電話表示讚揚;也有人覺得不好,覺得看不出什

么傳統,我覺得兩方面的意見都不能算錯,後者更注重一種法度、規則,則此印確實不好解析。而前者覺得此印有一番意境,究竟是什麼?我也說不清楚。前些年,北京辦過一次大寫意篆刻展。既然有“寫意”,相對也就有“寫實”,那或者就是指法度嚴謹、刻意周密的作品。我覺得寫意的作品,用“法度”、“規則”來套不大合適,即便像弗洛伊德那樣說的太具體,也是很掃興的。寫意的作品,其實只需要你認真體味,覺得有味道,有境界有行,至於啥味道,么意境,原是不需要琢磨得那麼清楚的。這只是對專業人士而言的,而且還是針對懂“境界”的專業人士而言的。《書法導報》恐怕沒有那麼多的專業讀者,你總還得胡謅幾句,唬一下吧。那麼或可以稱此印疏而不空、瘦而不枯、奇寂清冷、或者一縷畫意。斯為“意境”。我曾經很用心地學過黃牧甫的篆刻,我只學黃牧甫篆刻的勁、拙精神,我不學其形態和外貌,甚至他的篆刻太嚴謹、精悍的線條。我認為學習前人都可以如此,正像黃牧甫學習吳讓之一樣。《與父母生我之意大悖》一印仍然還有著黃牧甫印風

痕迹。我有一位對黃牧甫深有研究的師兄說,印文的意思很好。言下之意是印章刻的不好。如果他是以黃牧甫的標準來衡量的話,我感到很高興,因為我基本達到了目的。但在我自己的審美意識中,卻認為一切的技巧和精嚴,以自然、隨意、看不出技巧和精嚴為最高境界。但若看不出,又怎知道你有什麼技巧和精嚴呢?這是我自己也回答不了的問題。陸放翁說的“詩到無人愛處工”,或許是同樣的意思。我曾在書中讀到宋代詩人喜歡唐詩,大多不是我們稱道的“朝辭白帝彩雲間……”這類。專門家與非專門家,原是有隔閡的。篆刻系小技,又過於專業,關注和理解的人更少。引家寂寞,甚於詩人。

絕大多數的古璽因為歲月的侵蝕,呈一種渾厚的古樸。我看過很多仿古璽印創作的作品,做得漫漶而陳舊,這當然是合理的,但未必是高級的。我以為高級的擬古,首先貴在似與不似之間。按照齊白石的說法,不似欺世,太似媚俗。而篆刻若過於擬古,則缺少了積極的創作意義。只有具備了古璽的氣息,而又不亂真,才是擬古的高境界。成熟的篆刻家應該有比較典型的個人語言,即便擬古,這種個人語言也只宜強調,不已淡化。黃牧甫、吳昌碩、來楚生等人,都是這方面的高手,如刻豬像豬,刻羊像羊,含糊了自己的語言,是昏庸之舉。臨摹古璽好比畫家深入生活,而創作應該比生活高出一籌。這不是不可能的,真實的模特兒大多沒有作品漂亮,這就是提煉。這麼說,並不等於《玉堂富貴》一印達到了上述標準,我只是藉此表達自己的意見罷了。我在這裡介紹幾方印章,實話實說。讀者和同道或嗤以為狂,或笑以為傻,我認為都比不過一個“真”字重要。或許這也正是編者所希望的,我也就不揣孤陋了,不揣淺薄了,不揣自戀了,不揣傻冒了。

徐正濂自評:

徐正濂