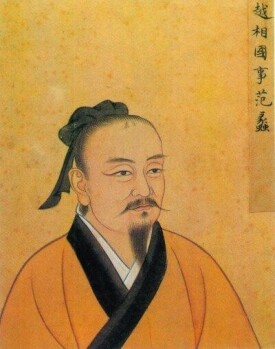

陶朱公傳說

國家級非物質文化遺產之一

陶朱公傳說是源於山東定陶的民間文學,國家級非物質文化遺產之一。

陶朱公傳說主要是關於陶朱公居陶十九年間理財、散財的民間傳說,距今已有兩千五百多年的歷史。陶朱公本名范蠡,是春秋末期的政治家、軍事家。相傳吳越戰爭結束之後,范蠡棄官離越,經齊國西行至陶(今山東省定陶縣),認為此地“天下之中,諸侯四通”,遂定居於陶開創偉業,定陶之名由此而來。

2008年6月,山東省定陶縣申報的陶朱公傳說經國務院批准列入第二批國家級非物質文化遺產名錄,遺產編號是I-42。

范蠡陶商致富史,歷史巨著藝品載。權威屬司馬遷的《史記·貨殖列傳》:"浮於江湖,變名易姓,適齊為鴟夷子皮,之陶為朱公。故善治生者能擇人而任時,十九年之中,三致千金,再分散於貧交疏昆弟"。註解中《孛隱》服虔雲:"陶,今定陶也。"《定陶縣誌·人物誌》以1010字長的篇幅記載了范蠡在陶隱居經商、生少子、救中男未果、卒老於陶等內容。

陶陶朱傳范蠡居陶九傳故,容謂豐富彩,既歷傳,商致富傳,陶朱傳。陶朱傳陶流傳廣,存百姓耳傳,眾典故、載反映。傳角反映陶朱哲商思,致富願陶乃魯西南一帶的風土人情。

傳春秋時,范蠡幫越王滅掉吳國后,棄官同西施逃到了宜興丁山一個叫台山的村子隱居下來。他發現當地黃龍山的泥土可以做陶器,就教大家采泥做坯、築窯燒陶。俗話說:"萬事開頭難。"范蠡雖然把陶器燒出來了,但燒的不是歪貨(陶器變形),就是黃貨(陶器沒有燒透),而且陶器上有許多裂縫。一時范蠡也找不到解決的辦法。

有一天,西施淘好米,動手燒飯。范蠡見火苗很旺,射得很高,心想這不是浪費柴火嗎?就把墊在鍋底的三塊石頭拿掉。西施說,鍋子壓在火上,火就燒不旺了。果然,三塊石頭拿掉后沒,火就萎了下去。范蠡想:假如燒窯時泥坯不著地,墊空燒,是不是容易燒透嗎?按照此法,燒出來的黃貨少了,後來,人們稱這種石頭叫"腳石"。

又有一天,范蠡做完活回家,西施正在燒飯。燒著燒,飯鍋滾了。西施趕緊把灶里的木柴夾出來,只留幾塊在裡面。范蠡問:"為什麼把柴夾出來?"西施說:"飯燒滾后要悶一悶,要'還火'。如果一直用大火燒,時間短了做成生飯,長了燒焦。等到西施還了火,開鍋盛出飯來,粒粒似珍珠。范蠡吃著吃著,突然想:燒陶器不也和燒飯一樣嗎?如果一直用猛火,米粒吃不消,就燒焦了;陶器吃不消,就燒裂了。假如燒燒,悶悶,既可燒透,又不裂了嗎?

後來范蠡照著這個方法做,果然成功了。他把這些方法教給當地百姓,從此丁蜀窯場就興旺起來。後來,人們尊奉他為"陶朱公",在蠡墅崇福寺塑了他的像(抗戰時被日軍所毀),每年陰曆四月初七(范蠡生日),隆重紀念他,他居住過的地方就改名為"蠡墅"了。

以上是民間傳說,宋代水利學家單鍔著《水利說》雲:"宜興東有蠡河,橫旦荊溪,東北通甚瀆,東南接罨畫溪,系范蠡所鑿。"一九三0年《工商半月刊》的《宜興之陶業調查》一文記載:"宜興之陶業,相傳為春秋范蠡所創始。蜀山之西有地名蠡墅者,即為范蠡別墅之故址。昔范蠡居此,見近旁泥土有耐火性,且粘力極強,察其可制陶器,因製為各種器皿,築窯以燒之,殆為陶業之權輿也。今蠡墅附近地名蠡匠(牆)圍者,尚有古窯十餘所。"

范蠡(約公元前518年~公元前445年),字少伯,楚宛三戶(今河南南陽)人,春秋末年政治家、軍事家、大商人,後世尊稱為“商聖”。

公元前494年,吳越兩國發生戰爭。吳王夫差大破越軍,勾踐偕妻入吳為奴,范蠡伴越王赴吳為人質。范蠡用計取得吳王信任,使勾踐得以順利歸國。歸國后,輔佐勾踐卧薪嘗膽,以圖強雪恥。經過十餘年努力,越國終於轉弱為強。公元前479年,吳王夫差率精兵北赴黃池會盟諸侯,留太子與老弱守國。在范蠡建議下,勾踐發奇兵伐吳,襲破吳都(今江蘇蘇州)。公元前473年,終於滅吳興越。

在功成名就之後,范蠡激流勇退,乘舟浮海到達齊國海濱,改稱鴟夷子皮,在海濱耕作,圍海煮鹽,捕魚養殖。經過苦心經營,終積資達數十萬,名聲遠揚。這時,齊人發現了他的才能,又請他出任齊相三年。范蠡具有“富好行德”思想,曾對人說:“治家能置千金之產,做官能至卿相之位,這已達到極限了,長期享受這樣的榮華,是不吉利的。”於是,他歸還相印,散盡家財,贈送親友和鄉鄰,又悄悄離開了海濱,到陶地定居,重新經商,又擁資產千萬,成了遠近聞名的陶朱公。

身後事,在河南商丘柘城縣引龍聚水,以文韜武略為千百年後可繼承其從商衣缽埋下伏筆。

范蠡在經營上“夏則資皮,冬則資糹希(細葛布),旱則資舟,水則資車,以待乏也”等樸素的中國古典經濟理論,千百年來被歷朝歷代的商賈所尊崇、效法,一直在影響著後人,被中外經濟學家奉為圭臬。

在國內,許多城市凡有廟宇的地方,也都供奉財神的神位。北京相國寺里所敬的財神之一就有陶朱公。

《陶朱公傳說》蘊涵著陶朱公的商業道德及商業智慧,透射出理性經商的思想光芒,時至今日仍能給人們帶來很多有益的啟示。如《陶朱公販馬》的故事,講述的是陶朱公為了販運馬匹,他巧借別人的商道,利用自己的商品——馬匹作運力,免費替別人運送貨物,最終與合作者實現了“雙贏”。《陶朱公造秤》的故事則表現出陶朱公經商的道德觀,他告誡商人要誠實待人,買賣公平,價格公道。經商者若欺人一兩,則會失去福氣;欺人二兩,則後人永遠得不了俸祿;欺人三兩,則會折損陽壽!《陶朱公商訓》是對陶朱公商業理論及實踐經驗的高度概括,內容涉及商業經營管理的方方面面。如關於用人,《陶朱公商訓》提出“能用人,因才器使,任事有賴”;並告戒“用人要方正,切勿歪斜,歪斜則託付難”。在商務交往中提倡“能接納,禮義相待,交往者眾”,“接納要謙和,切勿暴躁,暴躁則交易少”。《陶朱公商訓》在定陶一帶被稱作“商經”,至今仍被商家視為“經商座右銘”。

通過對陶朱公傳說的研究分析,陶朱公傳說產生形式,無不與陶朱公出身、學習、習武、經商、理財、養殖、種植有關聯。具有故事性強,通俗易懂,口語性強,易講、易記、易懂、易傳等特徵。

陶朱公傳說深深紮根於民間,其中所涉地理位置、農家民俗、引典佐證、歷史記載都有著濃郁的地方特色。

陶朱公傳說經過口頭傳講,沒有固定的作者、說講者和傳承師徒,也沒有強制性的傳承方式,說講都是靠個人愛好和志趣旁聽側記、口耳相傳。

陶朱公傳說故事,經過民間長期的流傳,陶朱公本人也被民間從凡人傳說成聖人、由聖人傳說成財神。定陶一帶至今還流傳著:“紅蘭寺,朱漆門,堂上坐著大財神。大財神,出凡塵,三聚三散越王臣。越王臣,富貴身,手裡捧著個聚寶盆。聚寶盆,天下聞,財源滾滾滿乾坤”的民謠。宋朝詩人呂本中在《過定陶陶朱公廟》(即紅蘭寺,是供奉陶朱公的廟宇,在定陶城南古柳河畔,民國時廢)中寫道:“悠悠千載五湖心,古廟無人鎖綠蔭。為問功成肥遁后,不知何術累千金?”陶朱公的傳說不僅傳說了陶朱公深諳世故,得以“居官為卿相,居家則富翁”,及經商致富之術,更多的是傳達了陶朱公流傳千古的商業思想。

其基本精神是“道德經商”和“智謀經商”,主張以義取利,並且重視商業運行規律,注重經營策略和經營技巧,因而成為民族商業文化的主流。

《經商十八利》《經商十八忌》《陶朱公造秤》《陶朱公名的由來》等傳統民間傳說故事,已成為陶朱公文化與研究的重要來源。加強對陶朱公傳說的研究和保護,有利於倡導儒商文化和富而好德的傳統美德,也有利於發展和弘揚傳統民間文化。

2019年11月,《國家級非物質文化遺產代表性項目保護單位名單》公布,菏澤市定陶區文化館獲得陶朱公傳說項目保護單位資格。

淅川縣文化館幹部劉國勝經過多年的挖掘普查,搜集出數十萬字的范蠡傳說資料,整理篩選近百篇范蠡在淅川的故事傳說,編著出版了《一代商聖范蠡故里趣聞》一書。主要內容有范蠡學文習武的,有范蠡佯瘋潛心博覽群書、探討濟世興邦之策的,有疾惡如仇、懲惡揚善的,有養殖種植的,也有反映范蠡智慧的,還有誠信經商、富行其德的等。還有部分范蠡傳說選入吳雲貴主編的《范子研究》和習詔主編的《中國民間故事集成·淅川卷》等書。