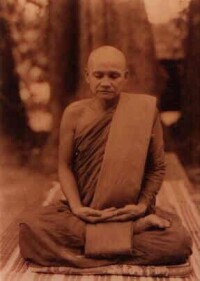

阿姜查

最有影響力南傳佛教大師

阿姜查·波提央是近代最有影響力的南傳佛教大師,泰國公認的阿羅漢成就者。

9歲出家,20歲正式受戒為比庫。1946年通過最高級正規佛學課程考試后,開始托缽行腳,尋師訪道。

1948年,他在森林中與20世紀偉大的森林禪師阿姜曼相遇,獲得重要的啟發,改變了他的修行方法。1954年回到家鄉吳汶省巴蓬森林,追隨者日多,於是有了著名的巴蓬寺。2002年,在泰國境內與世界各地,巴蓬寺的分院共計超過兩百座。1992年在泰國烏汶的巴蓬寺安詳的離開了人間。

阿姜查的修行方式有兩大特色:頭陀行與禪定體驗,兩者都是延續迦葉尊者重視苦行的精神而來。他的教導方式簡明深遠,吸引了不少西方人士前來受教。其中包括傑克·康菲爾德(Jack Kornfield)、保羅·布里特(Paul Breiter)、阿瑪洛比庫(Ajahn Amaro)等。

阿姜 查

阿姜查早期的僧侶生活、遵循一種研習佛教教義及巴利經文的傳統模式。在第五年時,他的父親得重病而逝;人命的脆弱和不確定,直接的提醒了他。這促使他去深思有關生命的真正目的,因為,雖然他已有多方面的涉獵並且精通巴利文,但對於痛苦的滅除,似乎並沒有更進一步親身的了解。厭離之感開始在心中升起,終於(在一九四六年),他放棄了學業,並開始了托缽行腳。

他走了大約四百公里到達泰國中部,沿途睡在森林,行乞於村落。他在一座能夠用心地學習和修習毗奈耶(僧侶戒律)的寺院住了下來。那時,他聽說了有關阿姜 曼 一位備受推崇的禪坐大師。渴望能見到如此一位有成就的老師,阿姜查出發步行往東北部去尋找他。

阿姜 查和他的外國弟子們

經過多年的流浪,一九五四年,他受邀返回故鄉的村子,就在一處熱病橫行、鬼魅出沒,稱作"巴蓬"的森林附近住了下來。不顧瘧疾的困境、簡陋的住處以及稀少的食物,追隨他的弟子,人數越來越多。現在被人稱為巴蓬寺的寺院就是設立在那兒的,而最後地,分院也在別處被建立了起來。

在阿姜查寺院里的訓練是十分嚴厲且冷峻的。阿姜查經常將他們的弟子們推到最極限,去測驗他們耐久的能力,期使他們能開展耐心和決心。他有時發起費時且表面上看起來毫無意義的工作計劃,由此去頓挫他們對平靜的執著。這重點經常放在屈服於事物的本然樣子,而最大的強調點著重於嚴格的?奈耶(戒)之遵守上。

阿姜查尊者

一九八一年,再度出遊后,由於糖尿病所致,阿姜 查的健康逐漸走下坡,也因此無法於雨季時在巴蓬寺安居。

當病情惡化,他以自己的身體作為一種教導--"萬物皆無常"的一種活生生的示例。他不斷地提醒人們,要努力在他們自心裡處找到一個真實的歸依處,因為,他不再有很多的時間能教他們了。

在一九八一年"雨期"結束前,他被送往曼谷做一個手術。幾個月內,他停止了說話,並逐漸失去了對四肢的控制,終至全然癱瘓而卧病在床。從此以後,他被比庫弟子們全心全力地照顧和服侍;他們都感激且樂於有機會服侍曾經如此有耐性和慈悲地引導一條正道給那麼多人的一位老師。

一九九二年,一月十六日,上午五時二十分,阿姜查在他的寺院,泰國烏汶的巴蓬寺,於隨侍的比庫們面前,安詳地離開了人間。

阿姜查

這群人可說是形形色色:最靠近阿姜查(或“隆波”Luang Por,尊貴的父親,是學生對他的昵稱)的是群比庫與沙馬內拉,多數是泰國人與寮國人,但其中還夾雜著幾個白人——一個加拿大人、兩個美國人、一個年輕的澳大利亞人,以及一個英國人。在阿姜前面,坐著一對衣著入時的中年夫婦——女的綁著頭巾並佩戴金飾,男的則衣著筆挺——他是遠道而來的國會議員;他們趁公務之便,前來致敬並供養寺院。

在他們後方不遠處,有群為數可觀的當地村民,散布在兩側。他們的襯衫與上衣都磨平了,瘦削四肢上的皮膚曬得黝黑與發皺——像當地貧瘠的土地一樣乾枯。其中有些人是隆波兒時抓青蛙與爬樹的玩伴,在他出家之前,每年播種與兩季結束收割時,他們都會互相幫忙。靠近後方的一側,一位來自瑞士夫里堡(Freibrug)的教授,她和另一位同修會的朋友一起前來研究佛教;女眾分院的一位美國八戒女①陪她前來,擔任森林裡的嚮導與翻譯。

她們身旁坐著其他三、四位八戒女,是來自女眾分院的長老八戒女,她們藉此機會前來向阿姜請教一些女眾道場的事務,並請他到森林另一邊對女眾團體說法,距離他上次拜訪,已過了好幾天。她們在那裡已待了好幾個小時,因此在致敬后,便與來自女眾道場的其他訪客一起告辭——她們要趕在入夜前離開,時間已有些晚了。

靠近後方,在燈光盡頭處,坐著一個板著臉約三十幾歲的青年。他側著身體,顯得有些尷尬與彆扭。他是當地的流氓,瞧不起一切有關宗教的事物,不過卻勉強對隆波表達尊敬;可能是源於這比庫強硬的風格以及安忍的力量,以及他認為在所有宗教人士中,他是真正有內涵的——“但他可能是全省唯一值得禮敬的人。]

他憤怒與沮喪,得了心病。一周之前,跟著他一起混幫派且出生入死的心愛兄弟,在幾天前染患瘧疾去世了。從那時起,他就感覺心如刀割,人生乏味。“若他是在打鬥時被刀砍死,我至少還能報仇——現在我能做什麼,找出叮他的蚊子並殺死它嗎?”“為何不去看看隆波查呢?”一個朋友這麼對他說,因此他來了。

隆波在說明時爽朗地笑著,手上拿著一個玻璃杯闡述他的比喻。他已注意到陰暗角落裡那個彆扭的青年,於是他極力哄勸他到前面來,就好像是在釣一尾難纏與機警的魚:接下來,這流氓將頭埋在隆波的手裡,如嬰兒般哭泣;接著,他對於他的自大與執著感到好笑,了解到自己並非第一個或唯一一個失去兄弟的人,憤怒與哀傷的眼淚,於是轉變成寬心的眼淚。

這一切都發生在二十個陌生人的面前,不過氣氛卻顯得安全與值得信賴。雖然他們來自各行各業與世界各地,不過此時此地都是“同行法侶”(saha dhammika),以佛教的術語來說,他們都是“老、病、死的兄弟姊妹”,所以同是一家人。

阿姜查

讀者在閱讀書中長篇開示時也應知道,這種情況並不罕見,尤其是在這些非正式的談話中,無論教學的連貫性,或所針對的對象,都是高度自發與無法預測的。阿姜查在教導時,在許多方面都很像是樂團指揮:不只要領導和諧聲響的連貫性,且要注意在場人員的個性與心情;在心中融和他們的語言、感覺與問題,然後自然地做出反應。

對聚集在他身邊的群眾,前一刻他可能正在用剝芒果皮的對錯方式做比喻,下一刻則以同樣就事論事的親切態度,轉而描述究竟實相的本質。前一刻他可能板著臉孔冷淡對待驕傲自大者,下一刻則對於害羞者展現和藹與溫柔的態度。有時,他可能正與村裡來的老朋友談笑,一轉身,則盯著某名貪污的上校,懇切地告戒他解脫道上誠實的重要性。幾分鐘前他可能正在責罵某位穿著邋遢的比丘,接著,讓衣服從肩上滑下,露出圓滾滾的肚子。若碰到有人提出機巧的學術問題,想與他做高深的哲學對話以展現才智時,他們經常發現,隆波會將假牙取下,交給隨侍的比丘清洗。與他對話者,接著必須通過大師的測試,在清新的假牙裝回去之前,透過緊閉的大嘴唇回應他深奧的問題。

這本合輯中的一些談話,即出現在這樣一種自然的場合,其他的談話,則是在比較正式的場合,如誦戒結束后,或僧俗二眾於朔望之日的集會,無論是前者或後者,阿姜查從未事先準備。本書中沒有任何字是說話前預設好的,他覺得這是個重要的原則,教師的職責是根據當時的需要而說法——“若非活在當下,那就不是法。”他這麼說。

有次,他邀請年輕的阿姜蘇美多(Ajahn Sumedho,他的首位西方弟子),對巴蓬寺的大眾談話。這是一次震撼教育,不只必須對幾百個已習慣阿姜查高水準機智與智慧的聽眾發表談話,還必須使用三、四年前才剛開始學習的泰語。阿姜蘇美多的內心充滿恐懼與想法,他曾讀過六道輪迴對應心理層次的關係(嗔恨對地獄,欲樂對天堂等),他判斷這會是個好主題,並已想好如何遣詞用字。在那個重要的夜晚,他自認為發表了一次漂亮的談話,隔天許多比庫都前來向他致意,稱讚他的談話。他覺得鬆了一口氣,且頗為自得。不久之後,在一個安靜的時刻,阿姜查向他示意,直盯著他瞧,然後溫和地對他說:“不要再那麼做了。”

這種教導風格並非阿姜查所獨有,而是泰國森林傳統廣泛採用的方式。也許在此有必要先說明這傳統的特性與起源,那將更有助於我們了解阿姜查智慧生起的背景。

在森林覺悟的森林傳統森林禪修傳統可說在佛陀出生之前就已存在,在他之前的印度與喜馬拉雅山區,不乏有人為了追求精神解脫而離開城市與村莊,獨自到山區與森林曠野去。就跳脫世間的價值而言,這是項很有意義的舉動。森林是個野生自然的地方,在那裡只有罪犯、瘋子、賤民和離俗的宗教追尋者——那是個不受物質文明形式影響的地區,因此適合開發超越物質文明的心靈面。

當菩薩(即得道前的釋迦牟尼)於二十九歲離開宮廷時,他便進入森林接受當時瑜伽苦行的訓練。這是個大家耳熟能詳的故事,他因為不滿最初接受的教導而離開老師,去尋找自己的道路。他確實辦到了,在尼連禪河②畔的菩提樹下,位於現在印度比哈爾邦(Bihar)的菩提伽耶(Bodh—Gaya),發現了真理的準繩,他稱之為“中道”。

佛陀經常被描寫成是在森林誕生,在森林覺悟,一輩子都在森林中生活與講學。若可以選擇,森林是他最優先挑選的生活環境,因為他說:“如來樂住於隱處。”現在大家熟知的泰國森林傳統,遵循的是佛陀所鼓吹的精神生活,且依據佛陀時代的標準修行。它是佛教的南傳支派,經常被稱為“上座部”(Theravada)。

上座部的傳承就簡略的歷史記載來看,佛陀去世后不久,便有一次大型的長老集會,目的是結集教法與戒律,使用的標準語言形式被稱為巴利語(Palibhasa)——“經典語言”。百年之後,這些結集的教法便成為巴利藏經的核心,是後來佛教各派的共同基礎。一百多年後,他們又舉行第二次結集,再次檢視一切教法,試圖調和各方意兄。不過,結果是造成僧伽的第一次重大分裂。多數僧伽希望改變其中一些規則,包括允許出家人使用金錢。

少數團體對於這些可能的改變抱持謹慎的態度,他們寧可這麼想:“嗯!不管它是否有意義,我們希望按照佛陀與他原始弟子們的方式去做。”那些小團體據悉是由長老(巴利語thera,梵文sthavira)們所組成。又過了大約一百三十年後,他們逐漸形成,“上座部”(Theravada),其字面上的意思是“長老們的說法”,那已成為他們一貫的宗旨。這傳統的特質可以如此形容: “無論好與壞,那都是佛陀制定的方式,因此,那也是我們要做的方式。”它一直擁有這種特殊的保守特質。

如同一切宗教傳統與社會團體,一段時間后,佛教出現許多派別。據傳在佛陀滅后兩百五十年,在印度阿育王的統治時期,對於佛陀教義持有不同見解的教派與傳承,總共有十八個,也許還更多。在斯里蘭卡也建立了一個傳承,由於地處偏遠,恰好避開印度的文化動亂,那是婆羅斗教的復興這動,以及從西方到東方的宗教衝擊,這些全都造成了佛教思想新形式的崛起。這傳承以它自己的方式發展,較少外來的輸入與刺激,它發展出自己對巴利經典的註解與詮釋,重點不在於發展新觀點以面對其他信仰的挑戰,而是增加對巴利經典細節的探討。有些以譬喻為主,是為了吸引一般社會大眾的心;有些則較哲理化與形上化,訴求的對象是學者。

上座部佛教就如此走出自己的風格,儘管印度次大陸上有戰爭、飢荒與其他文化動亂,上座部還是保留原貌至今,主要是因為它最初是在一個比其他地方都更安全的避風港——斯里蘭卡島上建立的。雖然其他佛教部派也在此弘傳,不過,上座部佛教始終是該島的主要宗教。

這傳承最後傳播到南亞地區,傳教士在不同時期從斯里蘭卡與印度出發,到達泰國、柬埔寨、寮國,後來再從這些地方傳入西方。上座部在這些地區傳播時,仍維持以巴利藏經為信仰主軸的傳統。當它在新國家建立時,始終對原始教法保持強烈的尊重與敬意,並尊重佛陀與原始僧伽——最早的林住比丘們的生活型態,這模式就如此被代代傳承下來。

森林傳統的衰退與復興顯然地,千百年來政治情勢起起伏伏,不過這傳統始終維持不墜。當斯里蘭卡的宗教出現危機時,一些泰國比丘就前來扶持;而當它在泰國衰退時,一些來自緬甸的比丘則前來挽救——數百年來,他們都一直相互扶持。因此這傳承才能持續流傳,且仍保有大部分的原始面貌。

除了衰退以外,這些循環的另一個層面是關於成功的問題。經常,當宗教順利發展時,寺院會變富有,整個系統接著會虛胖與腐化,然後被它自己的重量壓垮。此時,就會有個小團體說:“讓我們重新回到根本上!”他們出離世間,進入森林,恢復遵守律法的原始標準,修習禪定,並研究原始教法。

注意這個循環很重要:進步、過度膨脹、腐化、改革,這過程在其他佛教國家的歷史上也發生過很多次。諸如西藏的巴楚(Patrul)仁波切,以及中國的虛雲老和尚(兩者都出現在十九世紀末、二十世紀初),觀察這兩位傑出人物的生活與修行,完全符合森林傳統的精神。這兩位大師選擇 過最簡單的生活,且嚴格持戒,都是擁有高深禪定與智慧的老師。他們極力避免階級與俗務的牽絆,透過智慧與戒德的純粹力量,發揮深還的影響力。這也是泰國偉大森林阿姜們典型的生活型態。

十九世紀中期以前,泰國佛教有各式各樣的地方傳統與修行,但精神生活則普遍墜落,不只戒律鬆弛,教法也混雜密咒與萬物有靈論的痕迹,且幾乎不再有人修定。除此之外,也許最重要的是,學者所持的正統意見(不只是懶散、無知或困惑的比丘),皆認為在此時代不可能證悟涅槃,事實上,甚至連入定也不可能。

這是振興森林傳統者拒絕接受的事,也是導致他們被當時大長老僧伽會③視為異議者與麻煩製造者的原因,其中許多人(包括阿姜查),受到他們自己上座部傳統內多數研經比丘們的鄙視,因為森林比丘們主張:“你無法從書本中得到智慧”。

關於這點有必要多加闡述,否則讀者或許會質疑,為何阿姜查在某種程度上反對研究——特別是上座部被認為是最尊敬佛語者。這對泰國森林僧的描述是個關鍵:決定將焦點放在生活風格與個人體驗上,而反對書本(特別是註釋書)。有人可能會覺得,這種想法過於放肆或自大,或可能是不學無術者的嫉妒表現,除非他了解到,學者的詮釋正在將佛教帶入黑洞中。總之,那是種有助於心靈改革的情況,正是這種肥沃的土壤,促成森林傳統的復興。

阿姜曼影響了森林傳統若沒有一位特殊大師的影響,泰國森林傳統不可能存在於今日。他就是阿姜曼·布利達陀(Ajahn Mun Bhuridatta),一八七O年生於泰國緊臨寮國與柬埔寨的烏汶省(Ubon Province)。從當時到現在,那裡都是不毛之地,不過也正是這塊土地的艱苦與人民的和善性格,成就了世間稀有的心靈深度。

阿姜曼年輕時擁有活潑的心智,他在即與歌謠(泰文morlam)的民俗藝術方面表現優異,並熱衷於心靈修行。在成為比丘之後,前往追隨一位稀有的當地森林比丘阿姜索(AjahnSao),向他學習禪定,並了解到嚴持戒律對於心靈進步非常重要。他成為阿姜掃的弟子,積極投入修行。

這兩個元素(即 禪定和嚴格的戒律),雖然從現在有利的位置來看可能並不起眼,然而,當時戒律在整個地區已變得非常鬆弛,而禪定更是受到很大的懷疑——可能只有對黑暗藝術有興趣的人,才會笨到去接近它,它被認為會讓人發瘋或使心靈著魔。

阿姜曼適時且成功地對許多人解釋與證明禪定的功效,並成為僧團更高行為標準的典範。此外,雖然地處偏遠,他仍成為全國最受敬重的心靈導師。幾乎所有二十世紀泰國最有成就與最受尊敬的禪師,若不是直接師承於他,就是受到他的深刻影響,阿姜查也是其中之一。④

阿姜查出生在泰國東北部烏汶省家村裡一個和諧的大家庭。約九歲時,他選擇離開家裡,到當地的寺院居住。他先出家成為沙彌,由於持續感受到宗教生活的習喚,在屆滿二十歲時便受具足戒。身為年輕的比丘,他研讀了一些基本的法義、戒律與經典。之後,由於不滿村莊寺院的戒律鬆弛,以及渴望得到禪定的指導,於是離開這些相對安全的限制,採取頭陀(tudong)比丘的苦行生活。他參訪了幾位當地的禪師,並在他們的指導下修行。他以頭陀比丘的形式雲遊了好幾年,睡在森林、岩穴與墓地里,並曾與阿姜曼有過一段短暫但充滿悟性的相處時光。

阿姜查向阿姜曼請益根據由帕翁努(Phra Ong Neung)比丘所作,即將出版的隆波查傳記《烏汶的珍寶》或《蓮花中的珍寶》(Uppalamani)有段關於他們相遇的最重要描述:

兩安居結束,阿姜查與其他三位比丘、沙彌與兩位在家人動身,長途跋涉走回伊桑(1shan,泰國東北方)。他們在邦高(BahnGor)暫停,休息幾天後,繼續朝北展開兩百五十公里的行腳,到了第十天,他們抵達塔帕農(That Panom)的大白塔,一座古代湄公河岸的遺跡,禮拜供奉在該處的佛陀舍利后,便繼續行腳。沿途發現路上有森林寺,就留下來過夜。即使如此,那仍是一段艱辛的旅程,沙彌與在家人紛紛要求回頭。當他們最後抵達阿姜曼法師的住處沛塘寺(Wat Peu Nong Nahny)⑤時,一行人只剩下三位比丘與一名在家人。

當他們走進寺院時,阿姜查立即被它祥和與幽靜的氣氛所感動。中央一座小會客廳,打掃得一塵不染,他們見到幾位比丘正在安靜地幹活,散發出謹慎而沈著的優雅氣質。這座寺院帶給他前所未有的感覺——靜默中充滿著奇異的活力。阿姜查與他的同伴受到親切的招呼,並被告知帳傘(泰文glot,撐開蚊帳的大傘)擺設的位置,然後,他們痛快地洗澡,洗去一路的塵垢。

到了晚上,這三位年輕比丘將只層袈裟整齊地披在左肩上,懷抱著既期待又畏懼的忐忑心情,前往會客木屋,向阿姜曼⑥頂禮。阿姜查雙只膝跪地爬向大師,另外兩位比丘則在他的兩側,他們逐漸接近一個瘦小而年老,卻堅毅如鑽石般的身影。當阿姜查向他頂禮三次並選擇適當的距離坐下時,不難想像阿姜曼深邃而透澈的眼神是如何凝視著他;一位坐在阿姜曼稍微後面的人慢慢揮舞扇子驅趕蚊子。當阿姜查的眼光向上時,瞥見阿姜曼的鎖骨明顯地突出蒼白皮膚上的袈裟,而他的薄唇則被蒟醬汁染紅,與他奇異的光采形成醒目的對比。基於比丘之間尊敬戒臘的習俗,阿姜曼首先詢問訪客,他們出家的時間、在哪些寺院修行、旅途的細節,以及是否對修行有任何疑惑?阿姜查吞了一下口水,是的,他有。他過去一直熱心研究律典,不過卻遇到挫折。戒律似乎太繁瑣了,很難落實,似乎很難持守所有的規則,標準在哪裡呢?阿姜曼向阿姜查建議“世間的兩個護衛”——慚與愧⑦為他的的基本原則。有了這兩種美德,其他的就會隨之而來。他接著便開始講述戒、定、慧三學,四正勤⑧與五力⑨。他的眼睛半閉,聲音愈來愈洪亮而迅速,如同在逐步換向更高速的排檔。他斬釘截鐵地描述,“實相”與解脫之道,阿姜查與同伴聽得渾然忘我。阿姜查後來說,雖然他走了一整天的路已筋疲力竭,聽到阿姜曼的開示卻讓他倦意全消;他的心變得平靜而澄澈,覺得自己好像從座位上飄到空中。直到深夜,阿姜曼才結束談話。阿姜查回到傘帳,神采奕奕。

第二晚,阿姜曼給了他們更多的開示,阿姜查覺得他對修行已不再有任何疑惑。他生起前所未有的法喜,現在要做的,只是把了解化成行動。確實,這兩晚帶給他最大的啟發,是阿姜曼的訓誡讓“見識實相”(sikkhibhuto)。但最清楚的解釋,就是給他一個至今仍欠缺卻必要的修行背景或基礎,即心本身與心裡剎那生滅狀態之間的區別。

“阿姜曼說,它們只是狀態,因為不了解這點,我們才會將它們視為真的,視為心本身;事實上,它們都只是剎那的狀態。當他那麼說時,事情突然變清楚了。假設 心中有快樂——對心本身而言,它是不同的事,是不同的層次。若你了解這點,你就可以停止,可以將事情放下。當世俗諦(世間共許的實相)被如實看見時,它就是騰義諦(究竟的實相)。多數人把每件事都混為一談,說成心本身,但事實上,有心的狀態和對它們的覺知。若你了解這點,就差不多了。”

到了第三天,阿姜查頂禮阿姜曼后,就帶著他的夥伴告辭,再次追入普潘(Poopahn)偏僻的森林中。他就此離開沛塘寺,再也沒有回來過⑩;不過,他的內心滿懷啟發,一生受用不盡。

建立森林修行體系一九五四年,在經歷過許多年的行腳與修行后,他受邀前往靠近出生地邦高村旁的濃密森林安居。這片樹林無人居住,是公認毒蛇、老虎與鬼魅的出沒處,就如他所說的,是最適合森林比丘居住的理想地點。一座大型寺院圍繞著阿姜查建立起來,愈來愈多比丘、八戒女與在家居士前來聽他說法,並留下來和他一起修行。如今在泰國與西方,共有超過兩百座山丘與森林分院住著他的弟子們,在那裡禪修與傳法。

雖然阿姜查在一九九二年逝世,他所建立的修行體系仍持續在巴蓬寺與其分院流傳。通常一天有兩次團體禪修,且有時會有一位資深教師開示,禪修的核心是生活的方式。出家人除了勞動之外,還要染整與縫補自己的袈裟,盡量做到自給自足,並維持寺院建築與地面的整潔。他們過著簡樸的生活,遵從托缽與日中一食,以及限制私人財物的頭陀苦行。森林各處散布著比丘與八戒女獨居、禪修的茅篷,他們還在樹下乾淨的路上練習行禪。

在西方一些寺院與泰國少數寺院中,禪修中心的地理位置即說明這風格可能略有差異。例如,瑞士的分院是座落在山腳下村莊里的老舊木造旅館,雖然如此,簡樸、安靜與嚴謹的精神,仍是它們一貫的基調。嚴格持守戒律,在和諧與有條不紊的團體中,過簡易與單純的生活,以便讓戒、定、慧能善巧與持續地增長。

除了住在固定場所的寺院生活之外,在鄉間行腳,朝聖或尋找獨修靜處的頭陀行,仍被認為是修行的重點。雖然泰國的森林正在快速消失⑾,過去在行腳時經常會遇到的老虎與其他野生動物也幾乎絕跡;不過,這個生活與修行方式仍可能持續下去。

這個修法不只在泰國,被阿姜查、他的弟子們與其他森林僧保存下來,它也在印度與其他許多西方國家,被他的比丘與八戒女弟子們延續著,例如:向當地居民托缽維生,只在日出與中午之間進食,不攜帶或使用金錢,以及睡在任何能找得到的遮蔽處。

智慧是一種生活與存在的方式,阿姜查努力將簡單的出家生活形式完整地保存下來,以便現代人依然能學習與修行佛法。

阿姜查對西方人的教導有個廣泛流傳並已得到證實的故事。一九六七年,在新出家的阿姜蘇美多抵達並請求阿姜查指導之前不久,阿姜查開始在森林裡建造一座新茅篷。正當要安置角落的柱子時,一個幫助建築的村民問到:“咦?隆波!我們為何要蓋這麼高?屋頂比平常需要的高出很多呢!”他很困惑,如這種建築的空間通常都設計成足以讓一個人安住即可,—般是八乘十尺見方,屋頂的高度則大約七尺。

“別擔心,不會浪費的,”他回答:“有天,一些西方比丘會前來此地,他們比我們高很多。”

在這第一位西方學生抵達后,人潮即連年和緩而持續地湧入阿姜查寺院的大門。從一開始,他就決定不給這些外國人任何特殊待遇,而是讓他們盡量適應當地的氣候、食物與文化,並進一步利用任何他們可能感到的不適,作為開發智慧與耐心的方法。智慧與耐心,是他認為修行進步的核心特質。

儘管有讓僧團處於單一和諧標準的重要考量,不讓西方人有任何特殊待遇,但於一九七五年,在因緣際會之下,國際叢林寺(Wat pah Nanachat)仍然在靠近巴蓬寺處成立,專供西方人修行。

說話當時,阿姜蘇美多與一小群西方比庫,正準備前往靠近姆恩(Muhn)河畔的分院,他們徹夜停留在朋懷(Bun Wai)村外的小森林,碰巧那裡有許多村人是長期追隨阿姜查的信眾,他們既驚且喜地看著這群外國比庫,一起走在他們滿是灰塵的街道托缽,他們詢問這些比庫,是否可在附近的森林安住下來,蓋座新寺院。阿姜查應許這個計劃,這針對與日俱增有志於出家的西方人所設的特別訓練寺院,於焉成立。

不久之後,阿姜蘇美多於一九七六年受到某個倫敦團體的邀請,前往英格蘭建立一座上座部寺院。翌年阿姜查前來,將阿姜蘇美多與其他幾位比庫留在漢普斯戴德寺(Hampstead Vihara),一棟位於倫敦北方鬧街道上的公寓住宅。幾年之後,他們搬到鄉下,並建立了好幾座分院。

阿姜查的弟子們向西方傳法從那時起,阿姜查的資深西方弟子們,就在世界各地展開建寺與弘法的工作,其他寺院陸續在法國、澳大利亞、瑞士、義大利、加拿大與美國等地成立。阿姜查本人曾於一九七七、一九七九年兩度前往歐洲與北美,並全力支持這些新機構的建立。他曾說過,佛教在泰中,就如一棵老樹,過去曾繁榮茂盛,現在它老了,只能結出幾顆又小、又苦的果實。反之,佛教在西方,就如一株年輕的樹苗,朝氣蓬勃並充滿成長的潛力。不過,它需要適當的照顧與支持,才能順利地茁壯。

一九七九年訪問美中國時,他也曾說過類似的話:

在西方,英國是個適合佛教建立的好地方,但它也是個古老的文化:美國則不然,它擁有年輕國家的精力與可塑性——這裡的每件事都是新的,只有這裡才是佛法真正可以興盛的地方。

當他對一群剛成立佛教禪修中心的年輕美國人說話時,還加入這樣的警語:

你們將能在這裡成功地弘揚佛法,前提是要敢於挑戰學生的慾望與成見(直譯為“戳他們的心”),若能如此做就會成功;若無法這麼做,若為了討好他們而改變教導與修行,以迎合人們既有的習慣與觀念,你們將會一敗塗地。

四聖諦是佛教的基因密碼雖然佛教各種傳統中都有靜多佛經,但有種說法是,整個教法都包含在他最早的開示——《轉法輪經》(Dhammacakka-ppavattana-sutta)中,那是他覺悟不久后,在波羅奈國⑿的鹿野苑對五比丘所說。在這簡短的開示中(大約只需二十分鐘就可誦完),他 解釋了中道與四聖諦的本質。這教導通用於一切佛教傳統,就如一粒橡樹籽包含了最後長成巨大橡樹的基因密碼一樣,一切多采多姿的佛陀教法,都可說是從這“根本智”⒀中衍生出來的。

四聖諦的形成,就如同阿輪吠陀⒁的醫方解釋:(一)病症:(二)原因:(三)預后;(四)治療。佛陀總是充分利用當時人們熟悉的架構與形式,此例即是他心中的藍圖。

第一聖諦(病症)是苦(dukkha)——我們 會感到不圓滿、不滿足與痛苦。雖然我們也可能會對一個粗糙或超越的本質,有剎那或長時間的快樂;不過,心 總是會有不滿的時候。這範圍可能從極度痛苦,到一些無法持久的微細樂受——這一切 都隸屬於“苦”的範疇。

有時,人們閱讀第一聖諦,卻將它誤解為絕對的陳述:“一切領域的實相都是苦的。”這陳述為一切事物作了價值判斷,不過那不是此處要表達的意義。若是如此,那就意味著每個人都沒有解脫的希望,而覺悟事物存在實相的“法”,也無法帶來安穩與快樂;然而,根據佛陀的智慧,是可以的。

因此重點是,這些是“聖”諦,而非“絕對的”真理。它們是在相對真理的意義下,名之為“聖”;不過,當它們被了解時,會為我們帶來“絕對”或“究竟”的領悟。

第二聖諦是 苦的起因,是以 自我為中心的“渴愛”(巴利語tanha,梵文trsna),原文字面上的意思就是“口渴”。這渴愛或執著,就是苦的因:可能是對感官欲樂的渴愛、成為什麼的渴愛、身分被肯定的渴愛,也可能是不要成為什麼的渴愛,或消失、消滅、擺脫的慾望。這有許多細微的面向。

第三聖諦是苦滅(dukkha-nirodha),即預后,nirodha的意思就是“滅”。這意思是,苦或不圓滿的經驗可能消失,可能被超越,可能結束。換言之,苦並非絕對的真理,只是一種暫時的經驗。心可以超越它,獲得解脫。

第四聖諦是滅苦之道,是到達第三聖諦的方法,從苦的起因到達苦滅。其處方是八正道,其要素為戒、定、慧。

每件事物都一直在變化無常是智慧生起的三個要素中的第一個,阿姜查長久以來一直強調,無常的思惟是智慧的首要入口。如同他在<靜止的流水>中所說:

在此所說的不確定性就是“佛”,“佛”就是“法”,“法”就是不確定性。凡是看見事物的不確定性者,就看見它們不變的實相。“法”就是如此,而那就是“佛”。若見“法”,就見“佛”;見“佛”,就見“法”。若你覺知事物的無常或不確定性,就會放下它們,不執著它們。

這是阿姜查教學的特色,他習慣使用人們較不熟悉的“不確定性”(泰文my naer)來代替“無常”。“無常”會讓人感覺比較抽象或專門,“不確定性”則更能妥貼地傳達遭遇變化時心中的感覺。

透過否定的方式表達上座部教法一個最重要的特色,是探討它們“不是”什麼,而非它們“是”什麼,以此來解釋實相與到達實相的方法。在基督教的神學語言中,這被稱為是種“遮遣的(apophatic)方式”——談論上帝不是什麼,相對於“直說的(kataphatic)方式”——談論上帝是什麼。這種“遮遣”的闡述風格,也稱為“透過否定的方式”(vianegativa,千百年來,不少重要的基督徒使用遇,其中一個立

即浮上心頭的人物,是著名的神秘主義者兼神學家,基督教的聖約翰⒃。這風格的範例從其詩作<登上加氽默羅山>(Ascent of Mount Carmel)即可看出端倪,他如此敘述心目中最直接的靈修方式(即直上山頂):“沒什麼,沒什麼,沒什麼,沒什麼,即使站在山上,也沒什麼。”

巴利經典擁有許多相同的“透過否定方式”的風格,常被讀者誤解為虛無主義的生命觀。實相雖然無法往前更進一步,不過我們很容易由此看出誤會如何形成,尤其若有人是來自於習慣以肯定方式表述生命的文化。

有一次,在佛陀覺悟后不久,他走在摩竭陀國(Magadhan)鄉村的路上,前往尋找之前和他一起修苦行的五名同伴。途中,另一位頭陀行者優婆伽(Upaka)看見他走來,深受佛陀外表的震撼。不只因為他是位剎帝利王子,有著皇室的氣質;且因他身長六尺以上,相貌堂堂,卻穿著頭陀行者的破衣服,而散發出耀眼的光芒。優婆伽深受感動:

“朋友!你是誰?你的臉如此明亮與潔凈,你的態度如此威嚴與平靜,你一定發現了什麼偉大的真理,朋友!你的老師是誰?你又發現了什麼?才剛覺悟的佛陀回答他:“我是一個超越一切煩惱者,一個全知者。我沒有老師,我是世上唯一的正覺者,沒有人教我這個——我是靠自己的努力完成的。”

“你的意思是說,你宣稱自己已戰勝生與死?”

“是的,朋友!我是個勝利者;現在,在這心靈盲目的世上,我將前往迦屍國(Varanasi),敲響無死的鼓聲。”

“祝你順利,朋友!”優婆伽說,然後搖著頭,走另一條路離開。(《大事》第一篇,第六頁)

實相難以言傳別愈描愈黑佛陀從這次相遇了解到,直接宣示事實不一定能激發信心,也不見得是與他人溝通的有效方法,因此在抵達迦屍國外的鹿野苑,遇見先前的同伴時,他探取一種更接近“分別論說”(vibhajjavada)⒄的方式,所以才有四聖諦準則的產生。這 反映了表達形式的轉變,從“我已獲得正等正覺”,到“讓我們探討人為何會感到不圓滿(苦)”。

佛陀的第二次開示(即《無我相經》),也是他在迦屍國鹿野苑所說,且是讓五比丘覺悟的教法,就充分發揮,“透過否定的方式”。在此並不適合詳細闡述該經,不過,簡單來說,佛陀以尋找自我(巴利語atta,梵文atman)為主題,讓人們藉由分析,去發現自我並無法在身或心的元素中找到,藉由如此的陳述,他說:“於是,睿智的聖弟子們,對色、受,想,行,識,皆不再渴愛。”心就這樣獲得解脫。一旦我們放下錯誤的執著,實相就會呈現出來。由於實相難以言傳,因此最適合也最不讓人誤會的方式,就是留白,別愈描愈黑——這就是“否定方式”的本質。

避免談論成就或禪定的境界絕大多數佛陀的教法,尤其是在上座部傳統中,就是如此表現解脫道的本質,這是遵循它的最好方式,而非熱烈地添加說法於標的上。這也是阿姜查的主要風格,他盡量避免談論成就或禪定的境界,以此對治心靈唯物論(獲勝心、兢爭與嫉妒),並讓他們的目光放在最需要的地方——解脫道上。

若情況需要,阿姜查談論起究竟實相也很有特色,那就是明快與直接。關於<趨向無為>、<勝義>與<無住>的談話,都是這方面的範例。不過,若他認為一個人的理解還不成熟,而他們卻仍然堅持詢問勝義的特質(例如他在<什麼是“觀”?>中的對話),他會巧妙地回答,如同他在那次對話中所說:“根本沒有任何東西,我們不稱它為“任何東西”——它就是那樣存在!一切都放下。”(直譯為:若那裡還有什麼,就把它丟去喂狗!)

教法最重要的元素就是正見與戒當被問到,他認為什麼是教法中最重要的元素時,阿姜查經常回答,根據他的經驗,一切心靈提升都得依賴正見與純凈的行為。針對正見,有次佛陀說:“就如黎明預示日出一樣,正見是一切善法的先導。”建立正見的意義是,第一、擁有一張值得信賴的心與世間的地圖,特別是關於業報法則的正確評價;第二、依據四聖諦去生活,據此將受、想與行的流動,轉變成智慧的燃料。將這四點變成羅盤的方位,可以藉此調整我們的理解,並 導正行為與動機。

阿姜查 將“戒”視為心的大守護者,並鼓勵所有認真追求快樂與光明人生的人,都要用心持戒——無論是在家眾的五戒⒅,或出家眾的八戒⒆、十戒⒇與具足戒(21)。戒律,即善的行為與話語,能直接讓心與“法”一致,成為定、慧與解脫的基礎。

內在的正見必然導致外在的持戒,反之亦然,它們是相輔相成的。若了解因果,明白渴愛與痛苦的關係,我們的行為自然就會更加調和與自製。同樣地,若我們的言行是恭敬、誠實與仁慈的,就能創造出內在平靜的因,如此將更容易讓我們了解控制心的法則與它的運作,而正見也將更容易生起。

阿姜查經常提起的這層關係有個特別的結果,就如他在<世俗與解脫>中所說,一方面既 洞見一切世間法(例如金錢、修道生活與社會習俗) 的空性,一方面又完全 尊重它們。這聽起來可能有些矛盾,不過他了解,中道是解答這類難題的同義詞。若執著世間法,就會被它們壓迫與限制;而若想要對抗或否定它們,將會發現自己陷於失落、衝突與迷惑中。他了解這點,只要 秉持正確的態度,兩者都可獲尊重,且是以一種自然與自由的方式,而非被迫或妥協的方式。

可能是由於他在這領域擁有深奧的智慧,因此,才能一方面保持比丘堅苦卓絕的傳統與苦行,一方面又能完全放鬆,不會受他所遵循的規則所束縛。對許多見過他的人來說,他似乎是這世上最快樂的人——這事實說來可能有些諷刺:他一生中從未有過性經驗;沒有錢;不曾聽過音樂;每天經常得騰出十八至二十個小時待人接物;睡在一張薄薄的草席上;有糖尿病與各種瘧疾癥狀;很高與巴蓬寺有“世上伙食最差”的名聲。

阿姜查訓練弟子的方法阿姜查訓練弟子的方式有許多種,教導當然是用口說,我們已談過不少。不過,多數學習過程都是因勢利導,阿姜查了解,要讓心真正學到“法”並被它轉化,這課程就應藉由體驗而吸收,而不只是智力上的了解而已。因此,他運用一萬條出家生活、團體活動與頭陀行的事件與觀點,做為教導與訓練弟子的方式,包括:社會工作計劃,學習背誦規則,幫忙處理日常瑣事,隨機更改時間表等,這一切都拿來作為研究苦的生起與滅苦之道的道場。

他鼓勵做好準備學習一切事物的態度,就如在<法性>的談話中所說。他會一再強調,我們就是自己的老師,若具有智慧,一切個人的問題、事件與自然的面向,都能指導我們;若愚昧無知,即使佛陀出現在眼前解釋一切事物,也無法讓我們產生深刻的印象。這智慧也出現在他處理問題的方式上——他更常回問對方來自何方,而非根據他們的主張回答問題。通常當被問到某些事時,他會先接受問題,慢慢將它拆開,然後再將片段還給提問者,接著他們就會了解它是如何組成的,且會驚訝阿姜查讓他們回答自己的問題,以此完成對他們的指導。當被問到他如何能經常做到這點時,他回答:“若這人不是已知道答案,不會一開始就提出這樣的問題。”

他所鼓勵並貫穿本書教導的基本態度,還有:第一、必須於禪修中培養一種深切的發心;第二、善用修行環境以培養忍辱。後者近來較少受到重視,尤其是在西方講究“速成”的文化之下,不過在森林生活中,它幾乎被視為心靈訓練的同義詞。

了解苦的因並放下當佛陀首次開示出家戒時,他是在竹林精舍對一千兩百五十位出家弟子說的,他的第一句話是:“忍辱,是讓心從惡法中解脫的最佳方式。”(22)因此當有人前來向阿姜查訴苦,說她們的丈夫如何酗酒與今年的作物歉收時,他的第一個反應經常是:“你能忍受它嗎?”這裡說的不是男子氣概的表現,而是指出超越痛苦事實的方法;不是逃避、耽溺或單靠意志力咬牙撐過,不!鼓勵忍辱是說在困境中保持穩定,確實領會與消化痛苦的經驗,了解它的因,並放下它們。

阿姜查的教學,當然有許多場合是同時對在家人與出家人說的,不過也有許多例子並非如此。這是閱讀本書廣泛題材時應牢記在心的要點。例如,<使心變好>的談話就明顯是針對在家聽眾——一群前來巴蓬寺“供養僧團並為自己求功德”(泰文tam boon)的人;而<欲流>則只對出家人說,在那例子中只有比丘與沙彌。

這種區別,不是因為某些教導是“秘密”或比較高級的,而是基於因材施教的原則。在家人的日常生活,當然會有不同的考量與影響範疇,例如他們必須試著找時間禪修、維持一份收入,以及與配偶共同生活——而出家人則沒有這些考量。此外,最特別的是,在家團體不必持守出家的戒律。阿姜查的在家弟子一般而言只需遵守五戒,而出家人則需遵守八戒、十戒乃至兩百二十七條具足戒等不同程度的戒律。

當他單獨教導出家眾時,焦點則會更放在出家生活方式上,以此為關鍵的訓練法;因此,會著重於教導那種生活方式可能產生的障礙、陷阱與榮耀。由於泰國寺院的比丘,平均年齡通常介於二十五至三十歲之間,他們必須嚴格遵守獨身的戒律:因此,阿姜查需要善巧地疏導不安與性慾的能量,那是比丘經常會面臨的問題。當這些能量獲得適度引導之後,人們就能控制與運用它們,且加以轉化,這將有助於禪定與智慧的發展。

修行時多受點打擊是很自然的在一些例子中,對出家人的談話語氣,要比對在家人嚴厲得多,例如在<“法”的戰爭>中的談話。這種表現方式,顯露出某種“不收犯人”的風骨,那是泰國森林傳統許多老師的特色。這種說話方式的目的是為了激起“戰鬥意志”——無論事情多麼困難,都要作好承擔一切苦難準備的心態,達到智慧、忍辱與正信。

有時這種態度在請氣上會顯得過於強硬或好鬥,因此讀者們應謹記,這些語言背後的精神是為了激勵行者與鼓舞內心,在面對各種挑戰時提供支持的力量,讓心順利地從貪、嗔、痴中解脫出來。正如阿姜查所說:“所有認真修行的人,都應期待經歷許多摩擦與困難。”心正在接受訓練,以便對抗以自我為中心的習氣,因此多受點打擊也是很自然的。

關於阿姜查在這方面的教導,尤其牽涉到“更高”或“勝義”的辭彙時,很重要的一點是,他不會獨厚出家人。若他覺得一群人都已可以進入最高層次的教導時,他會自由與公開地傳授,無論對象是在家人或出家人。例如<趨向無為>,或在<靜止的流水>中所說:“人們一直在學習,找尋善與惡,但對於超越善與惡的東西,則一無所知。”和佛陀一樣,他從來不會,“留一手”,他只根據何者對聽眾最有利而選擇教什麼,不在乎他們持戒的多寡與身分的高低。

阿姜查強調修行的實用性阿姜查最為人所知的特色之一,是敏於排除與泰國佛教修行有關的迷信。他強烈批評充斥在社會中的巫術、護身符與算命,也很少談論前生或來世、他方世界、天眼或神通經驗。若有人來向他詢問下次贏得樂透彩的號碼秘訣(這是一些人前往拜訪著名阿姜的常見理由),他們通常會得到很簡短的懺悔。他了解,“法”本身就是最無價的珍寶,能提供生命中真實的保護與安全,卻因無益於世間的輪迴,而一直受到忽視。

他為了消除一般人認為佛法過於高深的共通信念,便一再強調佛教修行的效益與實用性——出於對他人真實的慈心。他的批評不只是推翻他們對於好運與巫術的幼稚依賴,且更希望他們能將時間與精力,投資在一些真正有益的事情上。

雖然他畢生努力破除迷信,不過他於一九九三年的葬禮,卻因周圍大環境的扭曲而令人啼笑皆非。他於一九九二年一月十六日逝世,在一年後舉行葬禮,他的紀念塔有十六根柱子,各三十二公尺高,地基也有十六公尺深,因此烏汶地區許多人選購彩票的號碼,皆同時押注一與六。翌日當地報紙的頭條新聞是:“隆波查給弟子們的最後禮物”——一與六大獲全勝,許多當地的組頭甚至因而破產。

阿姜查的教學充滿高度的幽默感前述的故事,將我們引入阿姜查教學風格的最終特質。他不只擁有令人驚訝的機智,且是位天生的演員。雖然在表達方式上,他可以冷酷與嚴峻,或敏感與溫柔,不過他的教學始終充滿高度的幽默感。他有瓣法運用機智讓聽者打開心房,不光是逗人笑,而是為了讓實相更有效地被傳達與接受。

他的幽默感,以及對於生命荒謬悲喜劇的別具慧眼,讓人可以用自嘲的方式認清事實,然後被導向更明智的觀點。它可能是與行為有關的事情,例如他曾做過一次著名的表演,示範許多拿僧袋的錯誤方式:掛在背上、吊在脖子上、抓在手上、拖在地上……;或也可能是與一些個人痛苦奮鬥有關的事。有一次,某個年輕比丘垂頭喪氣地來找他,他見識了世間的悲哀,以及生死輪迴陷阱的可怕,他若有所悟地說:“我再也笑不出來了,一切都如此令人哀傷與痛苦,”四十五分鐘之後,透過一隻小松鼠練習爬樹屢試屢敗的圖書故事,這比丘笑到搗著肚子跌滾在地上,一邊抽搐,一選淚流滿面,久久無法平復。

佛陀也不能逃避死亡在一九四八年雨安居期間,阿姜查病得非常嚴重,出現了一些明顯的中風癥狀。他的健康在最後幾年已非常不穩定——有暈眩與糖尿病的問題——如今頹然垮下。在接下來的幾個月,他接受各種治療,包括幾次手術,不過卻不見起色。衰退的情況持續到翌年中,他陷入癱瘓,只剩下一隻手稍微能動,此時他已失去說話的能力,不過還能眨眼。

接下來的十年,一直持續這樣的情況,他能控制的身體部位愈來愈少,終至喪失一切自主的能力。在這段時間,經常聽說他仍在教導弟子:他的身體不斷地訴說病與老的本質,那是人所能法控制的,不是嗎?是的,他說的正是一件大事——任何一位大師,甚至連佛陀自己,都不能逃避這不可改變的自然法則。要得要平靜和自由,就要努力修行,不將自己等同那具會改變的身軀。

阿姜查以身體示範生命的不確定性在這段時間,不管他的限制有多嚴重,除了以身體示範生命的不確定性,以及讓他的比丘與沙彌有機會藉由看護提供支持之外,他還是偶爾會設法以不同的方式進行教導。比丘們經常得輪流工作,一次三或四個人,二十四小時照顧阿姜查的身體需求。在一次特殊的情況下,有兩位比丘發生爭吵,根本忘了(經常發生在癱瘓或昏迷的病人周圍)房裡還有另一個人可能完全清楚所發生的事。若阿姜查能正常行動,根本無法想像他們會在他的面前口沫橫飛。

當口角愈來愈激烈時,房間一角的床上開始騷動。突然間,阿姜查劇烈地咳嗽,據描述,吐出一塊相當大的痰,劃破長空,穿過兩位當事者,“啪”地一聲擊在兩人身旁的牆上。無言的教化如當頭棒喝,爭吵嘎然而止,尷尬地畫上句點。

在他生病期間,寺院的生機仍如以往旺盛。大師既在那裡,又不在那裡,以一種奇異的方式,幫助僧團適應公共決策,以及不以最敬愛的老師為諸事中心的生活觀念。一般而言,在如此一位大長者去世后,一切事物就迅速瓦解,弟子們各奔前程的情況並不少見,這位老師的遺產在一、兩代后就消耗殆盡了。由此也許可以看出,阿姜查訓練人們建立自信有多麼成功:他生病時,在泰國與世界各地大約有七十五座分院:到他去世時,數目則增加到超過百座,現在則已超過兩百座。

布施精神的呈現十年前他去世后,他的僧團為其安排葬禮。與他生活和教學的精神一致,這葬禮不只是個儀式,同時也是一次聞法和修法的機會。時間超過十天,每天都有好幾段團體禪修與開示,由國內最有成就的法師所主持。在那十天當中,共計約有六千名比丘、一千名八戒女與超過一萬名在家人在森林裡紮營。除此之外,在修行的時段,估計約有一百萬人前來參加:在火葬那天,包括泰國的國王、王后與首相,總計四十萬人,來到寺里。

再一次,在阿姜查畢生維護的精神標準下,整個喪禮的過程都未花半毛錢:食物是由四十二個免費廚房提供給每個人,由許多分院管理與貯存;價值超過二十五萬元的法本免費分送出去;瓶裝水由當地一家公司大量提供;當地客運公司與其他附近的卡車車主,每天早晨載運上千名比丘,到該區的村莊與城市進行托缽。那是個慷慨而隆重的葬禮,也是個向這位偉人道別相稱的方式。

——————————《阿姜查的禪修世界·滅苦之道》

痛苦與快樂兩者都放下

痛苦與快樂兩者都放下

你必須面對你的喜歡和不喜歡,

你的痛苦和快樂,但兩者都放下。

。

《關於這顆心:戒定慧》

《無常》

《解脫之鑰》

《寧靜的森林水池》

《森林裡的一棵樹》

《森林中的法語》

《阿姜查修行問答》

《混亂升起的地方》(缺)

《阿姜查的修行特色》(缺)

《以法為贈禮》

《為何我們生於此》