衡州之戰

衡州之戰

衡州之戰是1652年(永曆六年、清順治九年)十一月大西軍安西王李定國率軍于衡州(今湖南衡陽)伏擊清軍,擊斃清敬瑾親王尼堪的作戰。

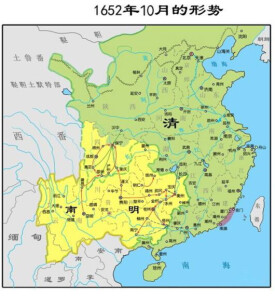

1652年(永曆六年、清順治九年)五月李定國率領南明軍隊先後取得靖州大捷和桂林大捷的勝利,克複湖南大部及廣西全省。清軍大敗的消息傳到北京后,順治帝大為震驚。1652年(永曆六年、清順治九年)七月,他派敬謹親王尼堪統率八旗精兵南下進攻湖南。十一月十九日,尼堪率清軍抵達湘潭,明將馬進忠率部撤往寶慶。二十二日,清軍前進至衡州三十餘里處,李定國派出一部誘敵,裝模作樣抵抗了一會兒,隨即後撤。尼堪驕橫自大,以為明軍不堪一擊,於是下令清軍兼程前進,次日凌晨抵達衡州,與李定國大軍相遇。李定國事先埋伏重兵,陷入明軍重重埋伏。清軍進入包圍圈后,明軍全線出擊,清軍倉皇失措,迅速被明軍擊敗,主帥尼堪與一等伯程尼在混戰中被明軍擊斃。清軍不敢再戰,多羅貝勒屯齊率領殘餘清軍垂頭喪氣退往長沙,不久被清廷革爵處理,明軍取得了衡州之戰的輝煌勝利,史稱“衡州大捷”。

1652年(永曆六年、清順治九年),清軍南下,清廷命定南王孔有德由桂林出河池,進攻貴州,命吳三桂由嘉定(四川樂山)出敘州(四川宜昌)進攻川南。清廷的目的是要用兩路夾擊之策,實現對大西軍抗清基地的包圍。面對緊迫局勢,李定國給孫可望寫信,要求出兵湖廣,粉碎清軍圍剿。孫可望表示同意,決定大西軍兵分兩路出擊,北路軍以劉文秀為主將,白文選、王復臣為副將,進攻四川;東路軍以李定國為主將,馬進忠、馮雙禮為副將,進攻湖南。孫可望則統率“駕前軍”留守滇黔,大西軍從此開始與清軍主力正面交鋒。李定國請纓出戰,率軍出全州。

1652年(永曆六年、清順治九年)五月,李定國北路軍連克沅州(湖南芷江)、靖州(湖南靖縣)、武崗諸州。鎮守寶慶(湖南邵陽)的清將沈永忠急忙向孔有德告急,孔有德從桂林分兵救援。李定國搶在援敵之前,從楓木嶺渡江直取寶慶,消滅清軍五千。六月,李定國出兵祁陽,準備奪取廣西的門戶全州,消滅桂林孔有德。七月初一,孔有德又率精銳來攻受挫,只有孔有德一人逃回桂林城。大西軍乘勝追至桂林,將城包圍。七月初四,大西軍登雲梯攻城,孔有德額頭已中一箭,他自知走投無路,自焚而死。

桂林大捷后,廣西全境很快被收復,有些地區的百姓,不等大西軍到,便自動將清軍驅逐。八月,李定國以明巡撫徐天佑守桂林,又率軍北上直搗湖南,連取全州、永州(湖南零陵)。九月,李定國進攻衡州(湖南衡陽)。李定國在衡州安設官員,休整部隊,準備繼續北進。同時,李定國又命令馬寶率廣西明軍東取陽山、連州,佔領廣東西北部,派馬進忠、馮雙禮北取長沙,攻佔常德、岳州,命高文貴東進江西,連下永新、安福、永寧、龍泉,圍攻贛西重鎮吉安。取得了湘桂大捷的勝利。

1652年(永曆六年、清順治九年)七月,李定國等部明軍連續攻克湖南大批州縣的消息傳到北京,順治帝大為震驚。七月十八日他派敬謹親王尼堪為定遠大將軍,統八旗精兵南下,二十日離開北京,原定計劃是經湖南進入貴州,同吳三桂、李國翰所統四川清軍合攻貴陽。

孔有德兵敗身死的消息傳來,清廷於八月初五日急令尼堪改變進軍方向,先佔湖南寶慶府(府治在今湖南邵陽市),然後進軍廣西。清定南、平南、靖南三藩中孔有德兵力最強,桂林失守后,定藩兵馬逃入廣東,順治帝惟恐廣東有失,特發專敕告誡平南王尚可喜、靖南王耿繼茂:“千萬不要為憤怒蒙蔽,要快速趕到廣西;如果明軍進犯廣東,你們要想出一個萬全之策”,等候定遠大將軍尼堪軍至廣西后,兩藩兵力都聽從尼堪指揮。

1652年(永曆六年、清順治九年)十一月十九日,尼堪軍至湘潭縣;明將馬進忠引部眾退往寶慶。二十一日,尼堪自湘潭起程,次日進至距離衡州府(今衡陽市)三十餘里處。清軍向衡州進發,噶布希賢的大軍在衡山縣攻打明軍,擊敗了明軍一千八百人。尼堪率領大軍在夜裡行進,日夜兼程到達衡州。第二天,大軍還未來得及布陣,明軍四萬餘人驟然出現,尼堪指揮軍隊進攻,大破明軍,向北追擊二十餘里,俘獲大象四頭、戰馬八百多匹。尼堪驕心自用,以為明軍不堪一擊,即於二十二日夜“兼程前進”,次日天色未明到達衡州府,與李定國大軍相遇。

衡州之戰

李定國見尼堪輕進寡謀,決定以計取勝,事先埋伏重兵,命令前線將士對陣時稍一接觸即裝出兵力不敵的樣子,主動後撤。尼堪“乘勝”追擊二十餘里,陷入埋伏。李定國一聲令下,全軍出擊,殺聲震天,勢如潮湧;清軍倉皇失措,迅速被明軍擊敗,大軍想要撤退,尼堪對他們說:“我軍攻擊明軍不能有撤退者。我作為朝廷的宗室,如果撤退,有何面目回去?”率軍奮勇直入,被明軍重重包圍,大軍找不到突圍的道路,尼堪指揮諸位將領衝殺,不幸陷入了泥淖之中,箭都被射盡,所以他拔出戰刀與明軍衝殺,力竭之後在陣內戰死。同時被明軍擊殺的還有一等伯程尼和尼堪隨身護衛多人。

激戰結束之後,李定國軍士割取尼堪首級獻功,南明軍全軍歡聲雷動。清軍不敢再戰,在多羅貝勒屯齊(或譯作吞齊)的率領下垂頭喪氣退往長沙。

李定國繳獲了尼堪的鎧甲、綉旗,正準備乘勝追擊,才發現馮雙禮、馬進忠未到,派人偵察說已走湘鄉。李定國才知自己是孤軍作戰,無法擴大戰果,只得收兵向武崗轉移。

清軍進入包圍圈后,明軍全線出擊,清軍倉皇失措,迅速被明軍擊敗,李定國手舉大刀,將尼堪一劈兩半。清軍失去主帥,大敗而逃。清軍不敢再戰,多羅貝勒屯齊率領殘餘清軍垂頭喪氣退往長沙,不久被清廷革爵處理,明軍取得了衡州大捷的勝利,李定國使人繪孔有德、尼堪畫像進行告捷。李定國因兵力不足,還屯武岡,清軍又占衡州。

尼堪因為把大西軍打順手后,脫離屯齊的八旗主力部隊率領司令部前沖遇伏,損失的都是高級指揮官,八旗主力並沒有損失。《皇明末造錄》:“西寧王李定國迎擊于衡州境上,大戰竟日,定國佯走。謹酋自率精兵三千追之,去大營數十里,過山險,我伏兵起斬之,定國收兵屯武岡。”《爝火錄》:“北師敬謹王攻衡州,定國敗,王追之,中流矢死,五千兵潰。定國單,棄衡州保永。”

李定國在湘、桂戰場上的勝利,對當地和附近具有復明情緒的紳民是一個極大的鼓舞。許多退入山區的明朝殘兵敗將和隱居鄉間的官紳都聞風雲集,共勷盛舉。並且李定國在衡州大捷前後,活動於湘、贛邊境羅霄山脈一帶以劉京、李文斌為首的抗清武裝備受鼓舞,他們一面高舉復明的旗幟號召當地百姓收復失地;一面同李定國聯繫,請求派兵支援。李定國率領明軍取得一連串的大捷,擊敗清軍數十萬人。

清朝官方:“自國家開創以來,未有如今日之挫辱者也”。

順治帝:“我朝用兵,從無此失。”