越服

越服

越服(Việt Phục),指的是越南民族近代以前所穿著的、越南歷代朝廷所認可的正統服飾。在越南古代,服飾被視為最重要的社會地位的標記之一,並對越服制定有嚴格的服裝規定。由於歷朝歷代的統治者們的規定有所不同,越南歷代服飾的形制也有些許差異。

從搜集到的銅像、銅鼓等考古遺物來看,進入封建社會以前越南的服飾種類十分多樣,不同地區、部族與階級的服飾有所差異。其中一些婦女的服飾和京族的四襟衣及芒族傳統服飾接近,她們穿著筒裙,開胸短衫和圓領掩胸衣。另一些婦女穿的是套頭無領的長袖衫或短袖衫。除此之外,也有類似於如今岱依族、儂族的交領服飾。還有一些婦女赤裸上身,僅下身裹裙或圍布。婦女的髮型也十分多樣,有的將長發在頭上或腦後盤成髻,也有的將頭髮結成辮子,還有剪短髮的和額前扎窄布帶的。

男人的服飾相對簡單,他們下身圍著不同樣式的布帶,上身赤裸或穿套頭衫,或者身披綉有多種花紋的披風。髮型包括齊肩短髮與後腦盤髮髻。男性習慣紋身,樣式包括水浪紋與水怪等。無論男女都喜歡戴項圈、耳環、珠串、戒指等飾物。

李朝及陳朝初期,越南服飾仍保持有非常明顯的民族特色。

宋朝周去非所著的《嶺外代答》記載,越南李朝時期穿烏衣、染黑齒、頭上梳椎髻、赤足,不分貴賤都如此。

曾出使陳朝的元朝人陳孚則在《交州稿》詩注中提及陳朝平民皆赤足,官吏雖穿鞋,但上殿時亦脫掉。男子有剪短髮的習俗,官吏則戴頭巾。“民皆徒跣,間有躡革履,至殿則去之。郊迎之際,袍笏百人,皆跣而已。男子悉髡,有官則以青巾羃之。民悉僧也。”

同時期越南黎崱所作的《安南志略》則記載陳朝官員“平居戴唐巾”,並進一步解釋不同品級內外官所戴“唐巾”不同:“內官上品戴揚裳冠,綴金蜂蝶,疏密不同著服。中品官服制色稍減。下品紫揚裳冠紫服。皆叉手拜,無笏。上品常戴之巾,以紫絨間碧為六幁,綴巾后,橫帶,示其貴也。中品紫幁,下品皂幁。”

在色彩方面陳朝以白為貴,只有國主和婦女可以穿白衣,王侯及庶民喜歡穿圓領玄裳。王侯私下拜見國主的時候不戴頭巾,以示親近。“常服貴白。國人著白者,為之僭制,惟婦女不禁。其服飾,王侯及庶民,常著圓領玄裳,白羅紈絝。鞋尚革。王侯私謁國主不巾,示其親貴。”

據《大越史記全書·陳紀》記載,從陳仁宗至陳順宗(1278—1398)期間,陳朝分別於英宗、睿宗、順宗時在巾服方面進行過改革,其中英宗三次,睿宗一次,順宗一次。

陳英宗興隆八年(1300年)十月,陳英宗制定了武官戴巾衣新樣,規定文武官員不得穿短衣,袖子不得窄於八寸。“文官戴皂丁字巾,從官戴青攢花巾,如舊制。文武官衣袖自九寸至一尺二寸,八寸以下不許用。文武官不得著襜,從官不得著裳。青攢花巾,有兩金環貼在兩邊”。興隆九年(1301年)正月,又“詔文武全戴丁字巾,加紫幁間碧”。興隆十一年(1303年)十月,“制王侯巾,長發戴朝天巾,短髮戴包巾”。

陳睿宗隆慶二年(1374年)十月,睿宗又在此基礎上,制定了從官侍衛服飾,並下詔禁止陳朝軍民效仿中國明朝服飾。“定從官,置近侍、祗候六局,以王侯宗室為正掌祗候;內八百作侍衛人,屬判首掌者並戴盆花巾。詔諸軍民不得服北人衣樣,及效占、牢等國語”。

順宗時,官員服制進行了巨大的變動,在冠服方面明顯參考了明制,以品級定服色,原本受尊崇的白色變成了平民顏色。陳順宗光泰九年(1396年)六月,“定文武冠服,一品紫色,二品大紅,三品桃紅,四品綠,五六七品碧,八九品青,惟內侍開裙,皆不用裳,無品及宏奴白色。文從官職爵六品以上,用高山巾,正六品得束帶,著舄巾,正皂色從青色,宗室皂方勝。武爵六品用折衝巾。爵高無職,得束帶,戴角頂巾。七品以下用太古巾,從七品攢花巾,王侯戴遠遊巾,御史台卻非巾。”

越南歷代正統服制多因襲或模仿中原漢族王朝的樣式。后黎朝時期,越南朝廷曾頒文禁止清朝風俗流入越南。后黎朝正和十七年(1696年),黎熙宗明令移居越南的中國人必須遵從越南風俗,不許沿用清朝習俗,亦禁止越南人仿效清朝服飾。《欽定越史通鑒綱目》記載:

“自清帝入中國、剃髮短衣、一守滿洲故習。宋明衣冠禮俗為之蕩然。北商往來日久、國人亦有效之者。乃嚴飭北人籍我國者、言語衣服、一遵國俗。 …… 沿邊之民、亦不得效其聲音衣服、違者罪之。”

越南的衣冠制度,雖歷代均有修改,但始終沿襲中國以衣冠別尊卑的基本思想。歷代服制均取法甚至因襲中國的漢族王朝。

阮朝建立(1802年)以後,對朝服、官服、禮服等正式服飾做出了明確規定。世祖阮福映登基后即詔曰:“其文武官服、參酌漢唐歷代至大明制度及新制式樣、其士庶服舍器用、略如大明體制、盡除北朝陋習、為衣冠文獻之邦矣!”。阮朝的宮廷禮服、帝王、大臣的朝服,與中國漢族王朝宮廷的服飾比較類似,如阮朝末代帝王保大帝所著的弁冠、兗服,與明朝宗藩的服飾很相似,中國明代皇帝的冕旒為十二旒,越南皇帝的冕旒為六旒。滿清入主中原之後,越南的官服仍保留了大量中國漢族王朝的官服特點。1898年駐雲南府(今昆明)的法國領事方蘇雅(Auguste Francois)曾著越南官服拍攝照片(附圖),其所著之服即為越南阮朝帝王的朝服,從造型看,此同明代宗藩、大臣的朝服非常類似。 《大南實錄・正編・第一紀・世祖實錄》記載:

“嘉隆五年(1806年)四月、定文武品服。詔曰:大朝品服、自一品之上至正七品,文階冠並用圓襆頭樣、武階並用方襆頭樣。 …… 一品之上、文武並用蟒袍紫色。自正一品至從三品、文武並蟒袍、青綠藍黑諸色隨用。正四品、從四品文武並花袍、青綠藍黑諸色隨用。正五品、從五品文武並紗緞、青綠藍黑諸色隨用。補子文綉雲雁、武綉文豹、並紅地。正六品、從六品袍並同五品、補子文綉白鵬、武綉熊、並紅地、正七品袍同六品、補子文綉鴛鴦。紅地帶身並紅色。”

阮朝時期,越南在東南亞征戰不斷,阮朝皇室也曾對其藩屬國賜贈冠服。如阮世祖嘉隆十五年越南曾賜真臘藩僚常朝官服,《大南實錄・正編・第一紀・卷五十四・嘉隆十五年七月條》記載:

“初藩王匿縝既受冠服、藩僚見而美之、皆願改從我國服色、嘉定城臣為之請。帝命群臣議定藩僚十品至七品冠服、視朝廷三品以下官、六品以下不得預、乃令圖家制十品九品冠服二十三副、賜藩僚二十三人、又制八品七品冠服四副為式、遣邊和訪簿陳明義賚賜之、藩王拜受於柔遠堂。自此臘人衣服器用多慕漢風、蠻俗漸改革矣。”

在20世紀初以前,越南北方普通女性,尤其是農村婦女日常穿著的衣服是四襟衣。衣服有四個衣襟,前面兩個不系扣子,而是打結,腰間用布帶固定。由於兩片衣襟在胸前是敞開的,所以裡面要穿肚兜。肚兜一般用白綢或原色絲綢縫製。四襟衣通常搭配鴨嘴巾,其疊法是用一塊方形頭巾疊成三角形,戴時要巧妙地使頭巾在前額中央形成一個類似烏鴉嘴的形狀,頭巾的兩角要在後頸打結。其上再戴遮陽的平頂斗笠。

越服

南方女性則穿三婆衫,三婆衫開衩到腰間,兩邊前擺均有大衣兜,寬大舒適,非常適合越南南方平原地區水鄉的生活環境。當地農民通常穿黑色或棕色三婆衫。穿時,她們還配上一塊兩色相間的方格長頭巾,頭巾披在肩上。進入現代以後,傳統三婆衫被城市女性改良成一種既具有民族性又時尚的傳統服飾。如今的三婆衫不再像過去那麼寬大,而是在胸部和腰部收緊,使之更貼合女性的身體曲線。此外,人們還對衣袖和袖口進行各種創新,並採用西方的剪裁方法,加上蓮葉型、燕翼型、西服型等翻領。原來的衣身衣袖連為一體的衣袖也慢慢地被其改良為插肩袖。上世紀70年代,南方城市普遍採用這種插肩袖方法,讓傳統三婆衫顯得更為時尚。採用這種方法時,前衣身和后衣身被連肩袖隔開,而衣袖的裁片與肩膀連起來,一直到衣領。衣袖稍長,且袖口稍大。很多時候,人們乾脆去掉兩片前衣襟的口袋,以使三婆衫更加輕盈飄逸。

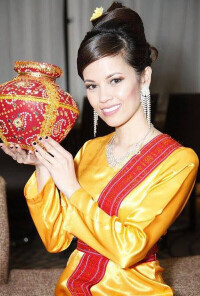

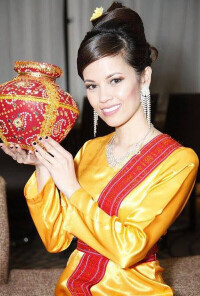

越南國服是奧黛(越南語:Áo dài)。奧黛的起源最早可追溯至公元一世紀越南北方女性穿著的四襟長衫。到了公元1744年,阮朝尊儒的皇帝倡導女性穿著紐扣式上衣與褲裝。一種採用中式立領,從頸部、腋下沿著肋骨開襟,下配長褲的長衫在上層中流行開來,奧黛初具雛形。

奧黛作為越南國服,在越南社會生活中不斷地確立自己的地位,並進入了越南的詩、歌、音樂和繪畫等藝術中,成為了越南文化形象的代表。

寧順、平順地區的一些年長的占族男子常蓄長發,布巾纏頭,身穿沙籠。但青年男子已經逐漸放棄傳統服飾。占族婦女傳統服裝仍保持民族特色,通常包括傳統長衫、里裙和披巾。

越服

占族的傳統長衫在占族語中叫做“奧卡美甘”(Aw kamei Cam)。其所用布料豐富多樣,包括薄紗、絲絨、抽紗等。占族傳統長衫為套頭服裝,衣領為圓形或心形,兩側不開叉。長至或長過膝蓋的叫“奧踏”(Aw tah)。長至腳跟的叫“奧鐸巴翁”(Aw dwa baung),奧鐸巴翁為緊身服飾,腰部有開縫,鑲嵌著一排子母扣,穿時緊緊裹著腰部,穿奧鐸巴翁的時候裡面要搭配裙子,有時還會配上兩條互相交叉被稱作“塔雷卡巴”(Taley kabak)的腰帶。

岱依族婦女的傳統服裝包括圍巾、上衣、褲子、腰帶、圍裙、木底鞋或拖鞋。岱依族婦女習慣留長發,已婚婦女戴頭巾,身上戴5色線和項鏈作為裝飾。上衣常常是修腰窄袖的五襟衣,長度長及腿肚。岱依族人習慣以蓼藍樹作為染布原料,製成靛藍色的服裝,靛藍服裝也是用來識別岱依族人的文化符號。

儂族生活在高山區,因此一般用靛藍色染布自製民族服裝。每個儂族分支,其服裝上的裝飾又有所不同,但總體特點是較為簡便。儂族服裝上的藍色較為豐富,從淺藍,到深藍、紫藍、黑藍,但最常見的是靛藍。

儂族男性和女性都穿著裁剪寬鬆、長至腳踝的褲子,上衣的沿邊彩色縫線主要集中在衣襟。男性的上衣長至胯部,四片衣襟,較為貼身,衣袖長且寬,圓領,七粒扣子,常有四個或兩個口袋。

女性服裝更為多樣。儂族婦女有五襟和四襟上衣。四襟短上衣圓領,胸前開襟,前襟有兩個小口袋,開襟處系九粒布扣子。而五襟靛藍色上衣長過臀部,衣身和衣袖肥大,使人們在日常生活和勞動中能行動自如。衣領上的花紋為接連不斷的方形、菱形、三角形布塊。最獨特的是衣領系扣處的花紋,用銀製作,為蝴蝶型並配有三角形穗子。這一形象體現儂族婦女對幸福的期待。胸綴銀扣,使衣服具有獨特的莊重之美。

儂族婦女的裙子形似無頂塔形。裙腰用象徵著一年十二個月的十二塊不同顏色的布拼成。穿上時,裙子把腰部裹緊,裙身略鼓起來,看起來青春嫵媚。

儂族婦女的銀制項鏈和耳環是與服裝配在一起的重要飾品。耳環和項鏈都配有穗子,尾部為精雕細刻的三角形、魚型、蝴蝶型裝飾。儂族的一個地方支系——銀儂常戴頭巾,呈角型。頭巾要圍成像兩個牛角一樣的形狀。這一形象體現了銀儂族關於“水牛為家業之首”的觀念。頭巾邊垂到肩部,其醒目的地方用銀粒裝飾,緊貼前額。

泰族傳統服裝中的民族特色十分濃郁,每逢泰族的節日盛會,人人都會穿上民族服裝。泰族女性身著稱為“昆衫”(Ao com)的緊身上衣與黑色筒裙,戴著稱為“標”的頭巾等傳統服飾。腰間則系著一條稱為“柴腰”(Xai yeu)的布腰帶。

和其他民族相比,芒族婦女的服裝並不鮮艷,但典雅、質樸。芒族服裝包括長方形白布頭巾。上衣為長至腰間 的開胸長袖短衫。內穿肚兜。芒族婦女服裝中最耀眼的是綉有紋飾的裙腰。裙腰上的花紋繁複並配有一套銀鏈掛在腰間。

赫蒙族婦女的民族服裝絢麗奪目,包括開胸上衣、裙子、腰帶和綁腿。上衣領為V字形,衣袖刺繡各種色彩斑斕的花紋。這是花紋最集中的地方。裙子為百褶半身裙,如同花朵上的花瓣。

克姆族婦女的傳統服裝受泰族服裝的影響,也包括“標”頭巾、黑色緊身上衣和筒裙。不同的只是頭巾纏法。克姆族裙子上的花紋具有創造性和獨特性,多為太陽、月亮、麋鹿、孔雀、蘭花等形象。

高蘭族是山澤族的兩個支系之一,主要居住在越南北江、宣光、諒山、廣寧等省。高蘭族婦女一套完整的服裝包括外長衫、肚兜、藍靛褲、土錦布綁腿和頭巾。高蘭族婦女傳統的外長衫成為“普艷營”(Pu dan dinh),意為“蝴蝶服”,衣服上裝飾的大蝴蝶的翅膀和人的手掌一般大。有些地方,這種上衣又被稱為“普游營”,意為“游香服”,即到別村參加節日、歌唱活動所穿的衣服。高蘭族婦女平時穿的外長衫則為深藍靛色,長過膝蓋。衣襟鑲著方形白布。由於外長衫無扣,因此高蘭族婦女使用兩塊彩色布帶作為腰帶在外面纏住,顏色多為藍色或綠色和紅色。衣領也有黑白相間的布塊,其中黑色布塊綉有高蘭族傳統花紋。胸前開叉,有兩片衣襟,和京族的四身衣類似,但用白布鑲著。背後是大花紋。她們同樣內穿肚兜,顏色多為白色或紅色。逢年過節和婚禮時,高蘭族婦女常用三至四條不同顏色的長綢帶扎在腰間。

高蘭族婦女的裙子用五塊布縫製而成,並用五色線綉裙邊。裙子長至腳踝。平日里,她們常在腰間插著小刀。刀包穗子寬一公分,色彩斑斕,做工精美。

高蘭族婦女用來盤頭的長巾長兩米、寬40公分,呈藍靛色,盤頭的方式較為獨特,露出的長巾兩頭在頸窩交叉,垂直到肩上,遮住髮髻。

^“新制式樣”指的是當時中國清朝的裝束。

^《大南實錄・正編・第一紀・世祖實錄》,越南阮朝,國史館。

^真臘官僚自十品至一品,以十品為上,九品次之,余以類推。

^《大南實錄・正編・第一紀・卷五十四・嘉隆十五年七月條》,越南阮朝,國史館。