地震烈度表

J.Gastaldi提出的地震科學表

把人對地震的感覺、地面及地面上建築物遭受地震影響和自然破壞的各種現象,按照不同程度劃分等級,依次排列成表,稱為地震烈度表。最早的烈度表是卡達迪(J.Cataldi)在1564年編製的,已廢棄。目前,世界上烈度表的種類很多,以十二度表較普遍,此外尚有八度表(日本和台灣省)和十度表等。中國目前使用孫景江等人在2008年完成編撰的《中國地震烈度表》。

本標準是在《中國地震烈度表》(1980)的基礎上制定的。在制定過程中,充分吸收了10多年來在地震現場調查和歷史資料的分析結果,運用《中國地震烈度表》(1980)的經驗,以及強震觀測記錄分析和模擬實驗結果,並參考了《歐洲地震烈度表》(1992)。中國地震局工程力學研究所、中國地震局地球物理研究所、中國地震局地殼應力研究所。地震烈度(seismicintensity)表示地震對地表及工程建築物影響的強弱程度。是在沒有儀器記錄的情況下,憑地震時人們的感覺或地震發生后器物反應的程度,工程建築物的損壞或破壞程度、地表的變化狀況而定的一種宏觀尺度。因此烈度的鑒定主要依靠對上述幾個方面的宏觀考察和定性描述。

按照地震時的人的感覺,地震所造成自然環境的變化和建築物 的破壞程度,區分為幾大類,以描述地震烈度的高低,作為判斷地震強烈程度的一種宏觀判據,稱地震烈度表。有了這個判據,可以調查研究評定已經發生的地震,包括歷史上發生的地震和新近發生的地震影響區的烈度高低。有代表性的烈度表例如:羅西-福雷耳 10度烈度表(1883年發表)、M-C-S12度烈度表(1923年發表)。

1932年歐美國家參照M—C-S烈度表修改成MM12度烈度表和日本七階烈度表等。1957年編成的《新的中國烈度表》也是12度烈度表。和M-C-S或MM12度烈度表類似,1~5度是無感(只能儀器記錄)至有感的地震,6度有輕微損壞,7度以上為破壞性地震,9度以上房屋嚴重破壞以至倒塌,並有地表自然環境的破壞,11度以上為毀滅性地震。這裡是對沒有經過抗震設防的建築而言。對於考慮了抗震設防的建築就不一樣,而且建築材料的差別、施工質量的好壞使建築物的抗震能力的表現也不同,烈度的判定也有差異。因此,用地震烈度來判斷地震影響大小是比較粗略的。一次地震發生后,根據建築物破壞的程度和地表面變化的狀況,評定距震中不同地區的地震烈度,繪出等烈度線,作為對該次地震破壞程度的描述。因此,地震烈度主要是說明已經發生的地震影響的程度。一個地區的烈度,不僅與這次地震的釋放能量(即震級)、震源深度、距離震中的遠近有關,還與地震波傳播途徑中的工程地質條件和工程建築物的特性有關。地震的烈度在不同方向有所不同,如在覆蓋上層淺的山區衰減快,而覆蓋土層厚的平原地區衰減慢。烈度還用於地震區劃,表示將來一定期限內可能發生在某一區域內的最大烈度,估計一個建設地區可能發生的地震影響大小。對新建工程來說,工程設計採用的烈度則是一種設計指標。據此進行結構的抗震計算和採取不同的抗震措施。

從概念上講,地震烈度同地震震級有嚴格的區別,不可互相混淆。震級代表地震本身的大小強弱,它由震源發出的地震波能量來決定,對於同一次地震只應有一個數值。烈度在同一次地震中是因地而異的,它受著當地各種自然和人為條件的影響。對震級相同的地震來說,如果震源越淺,震中距越短,則烈度一般就越高。

同樣,當地的地質構造是否穩定,土壤結構是否堅實,房屋和其他構築物是否堅固耐震,對於當地的烈度高或低有著直接的關係。(影響一地地震烈度的五要素:震級、震源深度、震中距、地質結構、建築物)。一次地震中,人們往往強調震中(或稱極震區)的烈度。

為了在實際工作中評定烈度的高低,有必要制訂一個統一的評定標準。這個規定的標準稱為地震烈度表。在世界各國使用的有幾種不同的烈度表。西方國家比較通行的是改進的麥加利烈度表,簡稱M.M.烈度表,從I度到ⅩⅡ度共分12個烈度等級。日本把烈度稱震度,將無感定為0度,有感則分為1至7度,共8個等級。前蘇聯和中國均按12個烈度等級劃分烈度表。

從二十世紀五十年代,我國開始進行地震烈度表的編寫工作。第一版本的中國《新的地震烈度表》於1956年誕生,此後50多年間共經歷了四次修編,目前國內使用的地震烈度表為《中國地震烈度表》(2008)版本。各版本的修訂的情況如下。

謝毓壽根據我國地震記載的歷史資料、震害、建築風格特點,借鑒前蘇聯地震烈度表,編製了《新的中國地震烈度表》(1957),是我國地震烈度研究的里程碑。此表採取12等級劃分,以房屋、結構物的破壞和地表現象為判定標準,並根據現有建築特點,將房屋劃分為三類,即“I類房主要是土擱梁房,Ⅱ類房是簡單屋架房,Ⅲ類房為正規屋架房”,這些房屋在當時我國農村是非常常見的結構類型;結構物主要包括“城牆、圍牆、廟宇、碑亭等一些古建築”。該表還對地表破壞現象、器物的反應也進行了細緻嚴格的規定和描述,如規定中高烈度區地裂縫的寬度和長度、中低烈度區瓶罐相碰水溢出情況的描述等。

劉恢先等人在《新的中國地震烈度表》的基礎上編製了《中國地震烈度表1980》,該表吸收海城地震、唐山地震、邢台地震、通海地震等1960年至1980年間地震烈度的評定經驗,保留12等級的劃分方式,以便於繼承過去按舊錶整理的地震資料。1980地震烈度表,強調了地震烈度是一定範圍平均地震破壞力的衡量尺度:在1957地震烈度表的基礎上簡化了宏觀描述,將房屋類型由三大類轉變為一類,即“一般量大面廣的土木和磚木低層房屋”,並首次將震害指數作為評定房屋破壞宏觀烈度的定量指標;補充物理尺度,即規定了峰值速度和峰值加速度,使抗震設計能有所依據,並為儀器測定烈度開闢了道路,真正形成具有中國特點的地震烈度表。

陳達生等人在《中國地震烈度表1980》的基礎上進一步完善,修訂完成《中國地震烈度表1999》。該表充分吸收1980年至1999年間在地震現場和歷史資料的分析和研究結果,參考國外地震烈度表,採用已有強震觀測記錄分析和模擬實驗結果,保持了《中國地震烈度表1980》的主要內容,適當增補和修改了一些宏觀標誌,簡化一些描述詞語,在說明中對錶外的房屋結構震害與烈度評定進行了規定。

孫景江等人在2005年左右負責新的地震烈度表的修訂工作,並在2008年完成《中國地震烈度表》(2008),此版地震烈度表是在1999年規範的基礎上,結合大量已有震害資料和地震烈度評定的經驗;充分借鑒參考歐洲地震烈度表(EMS-98),對歐洲地震烈度表中的描述語言進行整理並簡化;考慮我國城鎮中快速增加的抗震建築,利用2008年汶川地震中部分震害情況。中國地震烈度表(2008)與地震烈度表(1999)保持了一致性和繼承性,新增評定地震烈度的房屋類型,即“A類舊式房屋、B類無抗震設防的磚砌體房屋和C類有抗震設防的磚砌體房屋”,修改了一些在地震現場不方便操作、不常出現的評定指標,此表是我國地震烈度評定和震害損失評估的重要依據。

地震烈度表的編製和地震烈度的評定有著百年的歷史,屬地震工程研究初期的前沿領域。世界上最早的地震烈度表誕生於1564年,此後陸續出現過70多個烈度表,從最初的為某一次地震而使用的烈度表,到目前統一適用於各國地震的烈度表;從最初的按照4度劃分的地震烈度,到目前7度或12度劃分的地震烈度,等級在逐步增多。目前,在世界上使用較為廣泛的地震烈度表主要有:

麥卡利烈度表(MM)

義大利人羅西於1874-1878年編製了麥卡利地震烈度表,是世界上第一個能夠在地震評定中應用的地震烈度表,該表在百年的歷史過程中,經各領域多位專家的不斷修訂,成為當今的“修訂的麥加利地震烈度( Modified Mercalli Scale)”,現為美國、加拿大和拉丁美洲、香港等國家和地區使用。麥加利地震烈度表從感覺不到至全部損毀,全表共分12等級,V度或以上會才會出現破壞。地震烈度的評定,依據地震時地面建築受破壞的程度、地形地貌改變和人的感覺等宏觀現象判定。

前蘇聯烈度表( OCT)

前蘇聯1931-1952年採用的地震烈度表(OCT BKC-4537)從常人不能察覺,只有儀器才能記錄的地的振動(I度)開始,到一切普通建築物都不能避免破壞的大災難(Ⅻ度)為止,全表共分12等級,用以評定地震烈度。1952年麥德維捷夫對此表進行了修訂,將房屋和建築物、地上存留的現象和潛水與地表水的情況變化和其他特徵分三類,用12度的分類系統描述,該地震烈度表與1931年地震烈度表的區別在於:它在評定地震對建築物的影響程度時,不是根據破壞情況,而是根據用一種叫作“地震計”的專門儀器所測得的彈性相對位移的數值。1952年地震烈度表現為俄羅斯和一些東歐國家使用。

日本氣象廳烈度表( JMA)

日本結合本國地震情況制定出的地震烈度表,與其他國家相比,有著顯著的不同,在制訂時不僅根據宏觀地震現象進行定義,還將物理指標考慮在內,如地震時地面的最大水平加速度。1996年日本氣象廳首次對地震烈度重新修編,將原有的7等級烈度重新劃分為8度,並將5度和6度區分為lower和upper兩部分,因此該表的實際地震烈度為10度。新的地震烈度表修訂了烈度的定義,將原來的文字說明改用烈度計測得的數值,不再沿用由身體感覺判定烈度的評價方法,並將7度直接用烈度計測量出來。該表描述了在不同烈度下人的反應、室內狀況、室外狀況,以及不同結構物、生命線工程設施、地基與坡面等呈現出的狀態和現象。

歐洲烈度表( EMS98)

歐洲地震烈度表誕生於1964年,由Medvedev、Sponheuer和Kamik三人合作完成,經歐洲地震委員會審定,並在歐洲地區推薦使用,即MSK-64地震烈度表。歐洲地震委員會十分重視地震烈度的評定工作,1981年啟動對MSK-64的修訂工作,經5年細緻驗證和校核,在1986年公布施行現歐洲地震烈度表的第一個版本。1992年的歐洲地震委員會全體會議推薦1992年版本,並在其後的3年檢驗期內對其進行試用,在此期間,92版本地震烈度表除了在歐洲範圍內使用外,還被用於1994年的美國北嶺地震和1995年的日本阪神地震。1998年經試用期后的歐洲92版本完善成為歐洲98版本,即第二個版本。歐洲98版本地震烈度表(EMS-98),因其適用性、客觀性和可操作性,已逐步成為烈度評定的國際標準。歐洲98版本地震烈度表中,對不同建築結構類型的易損性進行了分類,並對建築物破壞等級進行了劃分,一些描述性語言也給出了定量描述,增加了烈度評定的客觀性及可操作性。

這種以宏觀現象為依據的分度方法,雖然具有宏觀模糊性和間接性的缺點,但鑒於國內外目前使用的幾種敘述性地震烈度表都以大量震害資料為基礎而建立,具有一定的統計價值,因此,在足夠震害資料的前提下,確定適合國情的烈度表用於評定地震烈度,是具有一定客觀可靠性的。

11-12度:毀滅性的破壞。

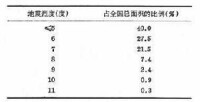

影響地震烈度大小的有下列因素:(1)地震等級;(2)震源深度;(3)震中距離;(4)土壤和地質條件;(5)建築物的性能;(6)震源機制;(7)地貌和地下水位等。按人的感覺及地震破壞情況劃分等級,依次排列成表,即為地震烈度表。世界上地震烈度表的種類很多,以12度表較普遍。此外還有7度表(日本)和10度表等。中國採用12度表。

3度:少數人有感,儀器能記錄到

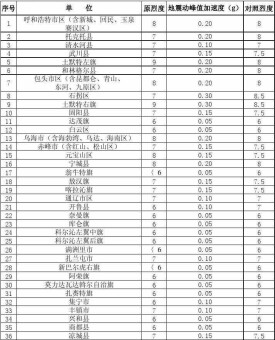

工程地震的一項重要工作是用地震歷史和地震地質資料,對全國各個地區在預定的時間內地震發生的大小和可能性作出預測,編製成地震烈度區劃圖,作為工程建設抗設計的依據。1976年中國頒發了《中國地震烈度區劃圖》,比例尺為三百萬分之一,圖上用等烈度線表示出從1974年至2073年的100年內各地區可能普遍遭遇的最大地震烈度。

地形強烈改變,所有建築物嚴重破壞。動植物遭到毀滅地震烈度因距離震中的遠近不同而不同。在1976年的唐山大地震中,北京等地都受到影響,但其烈度沒有唐山大。地震的震級與烈度不同,一次地震只有一個震級,它是由地震釋放出來的能量大小而定的。用地震儀測定。國際上通用里氏震級,由0級、1級到8級、8.9級。小於3級的,人們感覺不到;3級以上的才有感覺,習稱有感地震;5級以上的能造成破壞,習稱破壞性地震或強烈地震。

地震烈度表

本標準採用下列定義。

地震烈度表

地震烈度表

2.3震害指數damageindex

將房屋震害程度用數字來表示,通常以“1.00”表示全部倒塌,以“O”表示完好無損,中間按需要劃分若干震害等級,用0-1.00之間的適當的數字來表示。

2.4平均震害指數meandamageindex

一個建築物群或一定地區範圍內所有建築的震害指數的平均值,即受各級震害的建築物所佔的比率與其相應的震害指數的乘積之和。

3.中國地震烈度表

表1中國地震烈度表

本標準採用12等級的地震烈度劃分。

本標準規定了地震烈度從Ⅰ度到Ⅻ度的在地面上人的感覺、房屋震害程度、其他震害現象、水平向地面峰值加速度、峰值速度的評定指標和使用說明,適用於地震烈度評定。

地震烈度表

古代日本認為,日本島下面住著大鯰魚,一旦鯰魚不高興了,只要將尾巴一掃,於是日本就要發生一次地震。除此之外,埃及和印度也有關於地下住著動物在作怪的傳說。隨著科學的進步,誰也不會相信這類迷信的說法了。其實,地震就是地動,是地球表面的振動。引起地球表面振動的原因很多,可以是人為的原因,比如核爆炸、開炮、機械振動等;同樣也可以是自然界的原因,比如構造地震、火山地震、塌落地震等。

地震烈度表

地震烈度表

2.火山地震:由於火山爆發引起的地震。

3.水庫地震:由於水庫蓄水、放水引起庫區發生地震。

4.陷落地震:由於地層陷落引起的地震。

5.人工地震:由於核爆炸、開炮等人為活動引起的地震

中國1980年重新編訂了地震烈度表。

中國地震烈度表

Ⅰ度;無感-僅儀器能記錄到

Ⅱ度;微有感-個特別敏感的人在完全靜止中有感

Ⅲ度;少有感-室內少數人在靜止中有感,懸掛物輕微擺動

Ⅳ度;多有感-室內大多數人,室外少數人有感,懸掛物擺動,不穩器皿作響

Ⅴ度;驚醒-室外大多數人有感,家畜不寧,門窗作響,牆壁表面出現裂紋

Ⅵ度;驚慌-人站立不穩,家畜外逃,器皿翻落,簡陋棚舍損壞,陡坎滑坡

Ⅶ度;房屋損壞-房屋輕微損壞,牌坊,煙囪損壞,地表出現裂縫及噴沙冒水

Ⅷ度;建築物破壞-房屋多有損壞,少數破壞路基塌方,地下管道破裂

Ⅸ度;建築物普遍破壞-房屋大多數破壞,少數傾倒,牌坊,煙囪等崩塌,鐵軌彎曲

Ⅹ度;建築物普遍摧毀-房屋傾倒,道路毀壞,山石大量崩塌,水面大浪撲岸

Ⅺ度;毀滅-房屋大量倒塌,路基堤岸大段崩毀,地表產生很大變化

ⅩⅡ度;山川易景-一切建築物普遍毀壞,地形劇烈變化動植物遭毀滅;早期的烈度表完全以地震造成的宏觀後果為依據來劃分烈度等級。但宏觀烈度表不論制訂得如何完善,終究用的是定性的判據,不能排除觀察者的主觀因素。為此人們一直在尋找一種物理標準來評定烈度,這種物理標準既要同震害現象密切相關,又要便於用儀器測定。首先被研究的物理量是地震時的地面加速度峰值。因為一般認為地震引起的破壞是地震慣性的力量造成的,而這種力量(不可稱作慣性力)又決定於地面加速度。這樣就給烈度的每一等級附加上地面加速度峰值。結果表明,烈度每增加一度,加速度大約增加一倍。後來加入烈度表的物理量還有地面速度峰值。中國現行的烈度表已經加入了加速度和速度兩項物理量數據。

地震烈度表