肺段

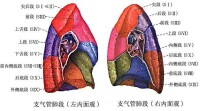

肺葉支氣管的分支

每一肺段支氣管及其分支分佈的肺組織稱為支氣管肺段(bronchopulmonary segments)。支氣管肺段呈圓錐形,尖朝向肺門,底位於肺表面,相鄰肺段間隔有結締組織和肺靜脈屬支。在肺段內,肺動脈的分支與肺段支氣管相伴行,但肺葉靜脈的屬支則分佈於肺段之間。左、右肺通常分別有10個支氣管肺段。有時左肺出現共干支氣管,此時左肺也可分為8段。

支氣管分級

肺段

左右肺分段

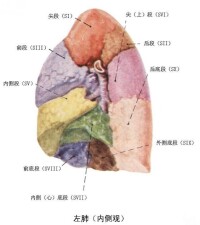

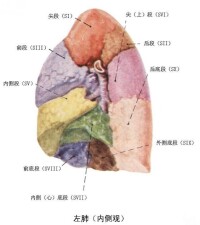

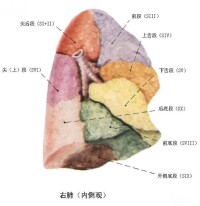

右肺分為徠10段,左肺分8-10段。每一段都呈楔形,底在肺表面,尖在肺根。

每一肺段都有自己的動脈和支氣管,相鄰兩個肺段共用一條靜脈。

其中右肺支氣管分為上葉支氣管,中間段支氣管,中葉支氣管,下葉支氣管。右上葉支氣管分為尖。后。前三個肺段支氣管。右中葉支氣管分為內側支,外側支兩支氣管。右下葉支氣管分為背支和內,前,外,后三個基底支。左肺分為上,下葉支氣管。左上葉支氣管先分為上下兩支氣管上支在分為尖後段及前段,下段又稱為舌支,分為上舌段及下舌段。左下葉支氣管分為內前,外,后三個基底支。

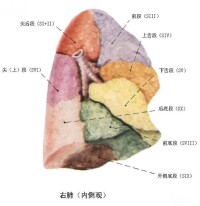

左肺支氣管分段 上葉尖段(SI)尖後段後段(S II ) (S I +S II )前段(S III )上舌段(S IV )下舌段(S V )下葉上段(S VI )內側底段(S VII )內前底段前底段(S VIII ) (S VII +S VIII )外側底段(S IX )后底段(SX)。

上葉尖段(SI)尖後段後段(S II ) (S I +S II )前段(S III )上舌段(S IV )下舌段(S V )下葉上段(S VI )內側底段(S VII )內前底段前底段(S VIII ) (S VII +S VIII )外側底段(S IX )后底段(SX)。

左肺(內側觀-顯示肺段)

右肺支氣管分段 上葉尖段(SI)後段(S II )前段(S III )中葉外側段(S IV )內側段(S V )下葉上段(S VI )內側底段(S VII )前底段( S VIII )外側底段(S IX )后底段(S X )。

上葉尖段(SI)後段(S II )前段(S III )中葉外側段(S IV )內側段(S V )下葉上段(S VI )內側底段(S VII )前底段( S VIII )外側底段(S IX )后底段(S X )。

右肺(內側面觀-顯示肺段)

本病可分為肺葉內型和肺葉外型兩類。前者與同側正常肺葉組織,為同一臟層胸膜所包裹,隔離肺段易與正常支氣管相通,引起繼發感染而形成囊腫性病變。後者有一單獨的臟層胸膜包裹,且靠近肺的邊緣部。

一般無臨床癥狀,但如隔離的肺段與支氣管相通而發生繼發感染時,則有發熱、咳嗽、咳痰,咯血等癥狀。

X線表現:

1.為楔形或橢圓形緻密影,邊緣光滑、清楚,密度均勻。多位於左下葉後段脊柱旁溝,少數為右下葉後段。上葉少見。

2.當病變與支氣管相通時,可表現為含有氣液平的囊腫形態。反覆感染后陰影邊緣模糊,周圍支氣管擴張。

3.血管造影。採用CT血管造影(CTA)或主動脈造影(DSA),可顯示有異常血管從主動脈發出進入病灶。供血動脈可為一支或多支。有時可見引流靜脈。

鑒別診斷:應與肺炎、腫瘤等鑒別,對年輕病人,X線發現左下葉後段實性或囊性病灶,無明顯臨床癥狀或反覆發生感染,應考慮本病的存在。當X線胸片懷疑本病時,行CT血管造影檢查往往可以確立診斷,並且可提供鑒別診斷的相關CT信息。

臨床評價:肺段隔離症是少見的先天畸形,為發生於胚胎前腸異常胚芽的肺組織團塊,沒有正常肺組織的功能。肺段隔離症可發生於臟層胸膜內(葉內型,75%)和具有獨自的胸膜(葉外型,25%)。葉外型肺段隔離症常合併其他器官畸形,如膈疝、肺發育不良、心臟畸形、囊性腺樣畸形、腎積水等。大多數肺段隔離症發生於下胸部,但有5%~10%的肺外型肺段隔離症發生於膈下。膈下肺段隔離症發生於胸腹膜腔封閉前,肺組織遺留在腹腔。本病產前或產後的超聲波均可以檢出,常表現為邊界清楚的左膈下高回聲腫塊,位於腎臟上方,鄰近器官(如腎上腺、腎臟、胃等)受壓移位,CT和MRI能更好顯示腫塊的毗鄰關係。部分病例,腫塊可以囊變,也可囊性與實性腫塊混雜。本病的供血動脈來自主動脈,顯示病灶供血動脈對診斷具有決定作用。當X線胸片發現兩下肺中線旁囊實性病灶時應懷疑本病的可能,進一步CT檢查對診斷本病有極大幫助。高度懷疑本病時,應及時行胸部CTA或MRA檢查,如能顯示病灶供血動脈來源於體循環的主動脈,則可確立診斷。