食蜥王龍

異特龍科獸腳類恐龍

食蜥王龍屬於獸腳亞目的異特龍科,是異特龍的近親,是一種非常大的獸腳亞目食肉恐龍,生活在侏羅紀晚期啟莫里奇晚期到侏羅紀末期提通期,約在1.51-1.45億年前啟莫里階到提通階,也是侏羅紀最大的食肉恐龍之一,身長可達11米,體重可達5-6噸。

食蜥王龍是一種生活在侏羅紀晚期的北美洲莫里遜組的大型獸腳類恐龍。食蜥王龍的化石發現於美國中南部莫里遜組地層的最上部,表明它們很晚才出現於該地區。在莫里遜組的獸腳類恐龍中,食蜥王龍的化石非常稀少,根據已知的化石推斷,大約為2個個體,食蜥王龍的化石僅發現於奧克拉馬荷州,因此我們對它的了解還很有限。

食蜥王龍發現了大量零散的骨骼,包括椎骨、前肢、後肢、牙齒與頭部,這些骨骼可能來自於2個或更多個個體,全部保存於奧克拉馬荷州自然歷史博物館(博物館編號OMNH),其中部分標本情況如下:

正模OMNH 1123,一塊脊椎

OMNH 1708(巨食蜥龍正模) ,一塊左股骨

OMNH 2114,一塊右股骨

OMNH 10381,一塊股骨

OMNH 1935,一塊肱骨。

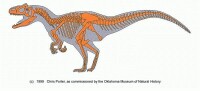

食蜥王龍的骨骼圖

含義( meaning )→ 食蜥蜴(恐龍)的龍 的國王

類( infraorder)→ 新獸腳類(neotheropoda)

堅尾龍類(tetanurae)

鳥獸腳類(avetheropoda)

肉食龍類(carnosauria)

超科(super family)→ 異特龍超科(allosauroidea)

模式種( type species )→巨食蜥王龍(s. maximus)

其它種( other species )→ 無

錯誤歸屬種( misassigned species )→無

發現地層( stratum )→莫里森層(morrison)

食性( diet )→ 肉食(meat)

典型狀態( length up to )→ 長10-13.9米(The length of the10-13m)

推測體重( mass )→ 4-8.2噸

發現者( discoverer )→ hunt &lucas,1987

命名者( first described )→chure,1995

近親:異特龍(Allosaurs)

在世界出現的地方:美國的俄克拉何馬州

命名人舒爾認為這選模標本(一塊脛骨)與亨特(hunt)和盧卡斯(lucas)於1987年研究的巨食蜥龍是同一種,因此,他用巨食蜥王龍代替了巨食蜥龍,儘管它們存在一些差異。舒爾之所以命名為食蜥王龍,是遵照他自己提出的放大與尊重原命名人的原則。食蜥王龍與異特龍的區別非常少,那就是頸椎、脊椎與尾椎的一點點差異,明顯差異為食蜥王龍的腿無論比例和絕對值都遠粗於異特龍,而且腿部比例比異特龍長。而在歐洲的西班牙和葡萄牙,也有食蜥王龍的化石被發現,但相對美國的化石零碎和稀少很多,在時代為侏羅紀晚期歐洲的西班牙地層中,發現了一個很大的大型食肉恐龍足跡化石,長度為102厘米,被認為很有可能屬於食蜥王龍,因為它們是侏羅紀晚期的西班牙最多且僅有的兩種大型食肉龍(另一種是格尼蠻龍),但也有少數學者認為屬於蠻龍。目前最大的標本可達13米8.2噸重。

兇猛的食蜥王龍往往是異特龍的競爭對手

食蜥王龍數件著名標本情況如下:

omnh 1708 長10.9 米,重5.2 噸。化石包括:大腿骨1.135米

長9.9 米,重4.6 噸。化石包括:肩椎4-5塊,尾椎1-4塊,頸椎1-4塊,髂骨,坐骨,大腿骨1.04米,脛骨0.91米,腓骨,趾骨(williamson and chure 1996)。這具化石是否是異特龍沒有定論,但必定是屬於異特龍科。

OMNH 1935,發現於美國,長達545mm,一塊完整的肱骨化石,被認為長13米,重8.2噸,是目前為止體型最大的標本。

歐洲西班牙的一個長達102厘米的足跡化石,但屬於食蜥王龍還存在一些爭議。

還有一些頸椎、脊椎、肋骨、股骨、脛骨等部位的標本,但沒有經過仔細研究。