冬天裡的春天

李國文創作的長篇小說

《冬天裡的春天》是當代作家李國文創作的長篇小說,首次出版於1981年。

小說以某大型軍工動力廠黨委書記兼廠長於而龍回到闊別三十多年的游擊根據地查找暗殺自己妻子蘆花的兇手為線索,通過對他回故鄉三天之中的經歷、見聞、聯想、回憶等的敘述,概括了近四十年間的社會生活內容。作品結構獨特,情節曲折、細節豐富生動,具有令人蕩氣迴腸的強烈的藝術感染力和深刻的思想內涵。

《冬天裡的春天》曾獲1982年第一屆茅盾文學獎。2019年9月23日,入選“新中國70年70部長篇小說典藏”。

主人公於而龍抗日時期是石湖游擊隊的隊長,新中國成立后是某大型軍工動力廠廠長兼黨委書記,他重返故鄉是要為他的亡妻、游擊隊指導員蘆花40年前不明的死因解謎,找出打黑槍的兇手。於而龍和蘆花當年都是石湖貧苦的漁民,為了還高門樓王家的債,於而龍喝了藥酒到冰湖中捉鯉魚險些喪命。他們在黨的指引下毅然舉起了革命的火把,與高門樓王家斗,與日寇、湖匪斗,出生入死戰鬥不息。於而龍後來又作為騎兵團長,馳騁在解放戰爭的戰場;作為第一批創業者,在沼澤地里建起了大工廠。可是他的結髮妻子早在40年前就不幸犧牲。蘆花有著異常堅定和敏感的階級感情,她與高門樓王家有著不共戴天的階級仇恨。她像一尊威嚴的戰神,把王家老大的頭顱擲在老二王緯宇的面前。王緯宇則是混進革命隊伍的階級異己分子,幾十年來一直隱藏在於而龍身邊搗亂,表面上卻假裝“革命”,刨掉自己父親的墳墓,用血寫入黨申請書,開口閉口是“階級鬥爭”,又利用游擊隊的求勝心理作出錯誤決定,險些使全隊覆滅。在工廠又搞什麼“紅角”,凡事“左”三分,最後他劊子手的面目終於被揭露了。

20世紀70年代,中國進入了只有一個作家唱獨角戲的年代,斯其時也,一方面是《詩經·小旻》里的那句“我視謀猶,伊於胡底”,弄到如此不堪收拾的地步;一方面是晏殊《浣溪沙·一曲新詞酒一杯》中的那句“無可奈何花落去,似曾相識燕歸來”,隱隱約約的異動,勢必要來的轉機,正在形成當中。那時,李國文已年過半百了,開始構思在“大地、人民、母親”這樣一個母題下,來寫《冬天裡的春天》這部長篇小說。

於而龍

於而龍本是一個貧苦的漁民,后投身革命,先後任石湖游擊隊隊長、騎兵團長、大型軍工廠廠長兼黨委書記等職;既是一個具有傳奇色彩的戰鬥英雄,又是一個與詩人交朋友、拜專家為師、熱愛生活、懂藝術、可以整本地啃外文原著的幹部。他具有多方面的性格優點:勇敢、勇猛、堅強、倔強、富有犧牲精神、尊重科學、尊重知識分子、與時俱進、重感情,講義氣、有親和力、有責任感。石湖游擊隊成立后,他任隊長;他走的是艱難的路,也是光榮的路。解放后,大型軍工廠動力實驗廠建立之後,他任廠長兼黨委書記……他也有一些性格缺點:率直、輕信———王緯宇多次耍陰謀詭計,麻皮阿六耍苦肉計,他都應該識破但最終沒有識破;暴躁,愛衝動———在去營救趙亮前,老林哥不慎把一個裝著銀元的“美孚”油箱掉進了湖中的塘河裡后,他暴跳如雷,粗暴地傷害多年來任勞任怨的老戰士……總的來看,於而龍是一個鐵骨錚錚的男子漢。

王緯宇

王緯宇是三王莊的大戶王敬堂的二兒子,先後任石湖游擊隊參謀、副隊長、南方某省文教廳廳長、工廠副廠長、工廠黨委書記兼革命委員會主任等職。他狡猾、陰險、狠毒,混進游擊隊,為了騙取戰友們的信任,他放火燒了自家的房子,刨掉自己父親的墳墓,用血寫入黨申請書;一面為於蓮出國深造奔走效勞,一面又與夏嵐一道扼殺於蓮的藝術生命;“文革”期間,在扳倒於而龍時,他從來不主動出面,而是慫恿利用高歌等人達到自己的目的,暗中囑造反派把於而龍“往死里打”,可“文革”一結束就與於而龍一家野餐於西山寺院;極力主張為自己親手殺死的蘆花建陵墓、修紀念碑;利用游擊隊的求勝心理作出錯誤決定,險些使全隊覆滅;勾結麻皮阿六“拉大網”對付於而龍,綁走小石頭,繼而唆使土匪殺害小石頭,並挖掉他的一雙眼珠;在勾結王經宇出賣游擊隊的陰謀敗露后,向蘆花開黑槍,在四姐將要揭露其殺人真相時將四姐殺掉;鼓動葉珊挖了蘆花的墓;和老婆合謀陷害於而龍一家不擇手段。

蘆花

蘆花本是一個被倒賣的包身工,后成為石湖游擊隊女指導員和於而龍的妻子。她重義氣、大膽潑辣、意志堅強、不屈不撓、愛憎分明,嫉惡如仇、勇敢、膽大而又沉著、警惕性強、覺悟高、率直、思想開放,蘆花是一個覺醒的無產者和徹底的革命者,生命雖然只經歷了前一個十年,但她的英靈影響著后一個十年。她活著的時候,對敵人恨得深,對群眾愛得深,她的精神世界豐富而深沉,就是她的愛情也顯得異常真摯和固執。她一經接受黨的思想,就決然地自己掌握自己的命運。她頂住陳舊的習俗和惡意的流言,在鐵與血的戰鬥生涯里和於而龍結成伴侶,並終於為保護於而龍和游擊隊,在濃霧鎖湖的清晨犧牲了。

《冬天裡的春天》與十七年“紅色經典”那種豪壯、一往直前的革命言說方式不同,《冬天裡的春天》是站在反思的角度來書寫革命的,它帶有更多的懷疑、感傷甚至幻滅色彩。把它與《紅旗譜》作簡單比較可以看出,《紅旗譜》寫轟轟烈烈的農民運動,囊括幾十年的鬥爭風雲,雖然期間也有各種挫敗,然而革命的氣勢從未減弱,革命的目標一直很明確,真正描繪了一幅革命的宏圖。《冬天裡的春天》卻沒有這種大氣、樂觀,它反反覆復糾葛於那些失誤、教訓中,思考革命的代價、革命的結果,以及革命后的當下現實。因此它不可抑制地透露出一種對革命的懷疑之感。主要表現在四個方面:

一、對革命過程的審視

在《冬天裡的春天》中,革命始終是被或濃或淡的霧氣所籠罩的。霧是作品中的一個重要意象,小說開頭第一句便是“沉沉的大霧,似乎永遠也不會消散地瀰漫著,籠罩在石湖上空。”此後多處,尤其是當寫到革命受挫、前途未卜時,都會出現這樣的霧。再明顯不過,這霧是有象徵意義的,它暗示了舊勢力的強大,鬥爭頭緒的撲朔迷離。在一般的描寫革命的小說中,格調多是明朗的,即使寫挫折也是轟轟烈烈,《冬天裡的春天》卻獨闢蹊徑,用“霧”作喻,這不能不說是特殊。籠統地說大霧瀰漫代表黑暗勢力對革命的阻撓又是不夠準確的,要解決這個問題,必須考慮到一個人物,即王緯宇。每當於而龍回憶起自己與王緯宇幾十年的合作、較量,總感到力不從心。這位地主家的二公子、歷史系大學生,被形勢所迫,在抗日之初就加入了游擊隊,他的確曾拚死為革命出過力,而然背地裡又陰謀不斷,一次次讓於而龍等陷入險境,使得革命道路變得更為曲折和艱難。面對這個幽靈般的人物,於而龍有過警惕,也暗暗與之較量過,但始終不能明確戳穿和制服他,相反的,某些時候他還會念著王緯宇的好,懷念他們之間那一點極為難得的革命情誼。直到文革結束,王緯宇的罪惡明朗起來,於而龍才痛定思痛,明白了為什麼石湖上的革命始終籠罩在漫天迷霧裡。神聖的革命事業始終由雲山霧海籠罩,革命的成果中有這樣一個狡詐小人的一份功勞,這簡直是一個莫大的諷刺,也顯示了對革命神聖化的消解。

二、對革命結果的反思

主人公於而龍回到闊別三十年的故鄉,這時已是文革之後,而故鄉人依然生活在貧病交加中,比起解放前沒有多大改觀,對此,於而龍不斷拷問自己:“革命給這些普通民眾帶來了什麼?”毫無疑問,革命之初曾許諾給人民的光明、美好的生活未能兌現,相反十年浩劫把人弄得更是不人不鬼。於而龍回憶自己接受革命啟蒙時的情景,有這樣一段話:“這時,他們才明白這世界原本不應該這樣污七八糟的,別看魑魅魍魎那樣橫行無忌,那終究是一時攪渾了的水,會澄凈下來的,生活不會永遠絕望下去。”是革命的播火者給了他們希望,讓他們明白世界本應該是光明的,他們可以為之去戰鬥,他們信了這話,苦苦鬥爭了幾十年,最終得來的結果是什麼?用作品中的原話便是“於而龍不由得回想起那漫長的十年……”光明沒有,幸福沒有,有的只是十年中九死一生的批鬥,以及關於那十年的痛苦記憶。作者李國文反映的是實情,然而如此赤誠的揭露和反思不能不讓人感到悲涼。

三、對革命者與群眾關係的反省

小說中寫到,抗戰之初游擊隊員們沒能發動群眾,從而使得革命舉步維艱,等到革命隊伍逐漸成熟起來,懂得了依靠群眾,游擊隊員們便如魚得水在石湖上大展抱負了。小說對於革命者與群眾關係的思考當然遠不止於此,更深刻的在於文革之後,於而龍回到故鄉的所見所思。鄉親們依然在生存線上掙扎,而城裡那些“老革命”,即使在被批得體無完膚的時日中,境遇比他們也要好得多。革命者與那些本應成為革命受益者的民眾,從來就沒有站到同一水平線上,作為革命者行列中一員的於而龍,對此進行了深刻的自我剖析和反思。他深深地自責,而又無能為力,正如他明白親如一家的老林嫂在他城裡講究的家中做客時為什麼落荒而逃,然而他卻無力改變什麼,因為城裡每家都是這樣過的。革命把革命者與普通民眾區別開來,革命成功后,革命者成了實際的掌權人,哪怕他再艱難、潦倒,而民眾只能活在真實的大地上。革命拉近了人與人的關係,革命也把一部分人推離了人民大眾,革命的結果與革命的初衷背道而馳。

四、對文革中常用的“革命”一詞的懷疑

文革中,“革命”一詞可謂泛濫,王緯宇、夏嵐之輩就常把“革命”掛在嘴邊,甚至一個昨天還在流水線上汗流浹背的毛頭青年,今天就可以跳起腳來指認你是反革命,要把你徹底打倒。曾經革命了幾十年的老“布爾什維克”們一下子成了被革命者,歷史從來不曾這麼可笑。文革背景下的“革命”當然再也不是人們一度信仰的那個革命,它只是一場無知的鬧劇,然而誰該為這份惡果埋單呢?人們由對文革中“革命”一詞的懷疑,引申到對一切真正的革命產生懷疑、進行反思。主人公於而龍就是被“革命”怕了,才鍛煉得心平氣和,“不那麼愛生波瀾”,甚至為了避免禍端,阻止女兒跟右派家庭出身的陳剴結合。作者也借廖思源這一形象,影射了於而龍對革命的態度。廖思源曾拒絕外國的高新挽留,以無限的熱情投身於新中國的建設之中,十年“文革”下來,無數次挨批,他忍了下來,然而等“文革”一結束他就決定離開,他說:“回天乏力,讓我走吧,我還是走了的好……”這句“回天乏力”也正是於而龍沒敢說出口的心聲,從中不難看出主人公對於革命的幻滅感。

一、雜取種種,合成一個

《冬天裡的春天》並不是按事件的自然順序發展情節,時而過去,時而現在,時而又將來,從時間觀念上講,可以說是雜亂無章的,從空間範圍而言,也是忽左忽右。小說將從上世紀30 年代末到粉碎“四人幫”近四十年的生活的回憶,穿插在於而龍三天三夜的故鄉之行的經歷和見聞中,內容高度濃縮。這是傳統小說難以駕馭和完成的。在這裡,作者不僅巧妙的借用了戲劇的暗轉、電影的蒙太奇,而且採用了西方意識流小說的表現手法以及中國古典章回小說的過渡形式,並將這多種因素熔於一爐, “雜取種種,合成一個” ,形成其獨特的創作風格。

作品開篇伊始,我們的女主人公蘆花在大年初一的清晨,為了救出自己的丈夫,當年石湖支隊的支隊長於而龍,在大霧中踏上了黑斑鳩島。但立足未穩,潛伏在黑暗中的內奸向她射出了罪惡的子彈。這時,彷彿戲劇中的暗轉,隨著蘆花倒下,帷幕也拉上了。待幕啟開,出現的是一幅恬靜、朦朧的石湖晨景,時間由上世紀30 年代一躍而為70 年代末,蘆花的丈夫,如今的老幹部於而龍,似乎是悠閑自得地正在湖心島上垂釣。暗轉是戲劇演出中時間、地點變換的一種方式,小說借用這種結構方法就免去過渡時繁瑣的交待。當於而龍獨自划著一隻舢板向三河鎮駛去的時候,他感情的潮水,有如滾滾長江,勢不可擋,久已沉睡的蒼茫萬古之意,一齊湧上了心頭。過去生活的回憶像鏡頭轉換似的化去,眾多的歷史畫面,那陰慘的,暗淡的,苦澀的,酸痛的畫面,一個接一個地推過來,平行而又交叉,很明顯是借用的電影藝術的蒙太奇手法。蒙太奇手法的美學特徵,就在於它不是用概念思維來獲得認識,而是通過兩個以上的鏡頭的對列,使觀眾領悟到蘊藏在鏡頭之間的新的更深一層的含義。從整部作品來看,小說既寫了驚心動魄的游擊戰爭,又寫了地動山搖的“文革”的狂熱;既寫了“文革”前十七年中社會主義建設的火熱情景與挫折的慘痛,也寫了粉碎“四人幫”后春天帶來的希望與生機,而且反反覆復進行交叉對比,使讀者領悟到藏在兩個生活場景對列之間顯現出來的新的思想意義。這一藝術效果的產生,給人以“橫看成嶺側成峰”的立體感,不僅寫出了人物內心思想感情的飛躍,而且表現了作者對歷史和現實的認識。但它又有別於電影的蒙太奇,這部由眾多具有鏡頭感組成的作品有自己的特點。作者用於而龍的頭腦作為中心光源,構成放射結構。歷史和現實,過去和將來,宇宙空間和人物心底,無一不被它所發出的思想情感所照亮。作者所寫的事實都不是直接傳入讀者大腦的,那些“信息” ,是經過了主人公於而龍的頭腦重新編碼後傳播出來的。人物的錯覺、幻覺、夢境、聯想和追憶,朦朧氛圍的渲染等都是主人公意識流動的具體化,隨著主人公的意識流動,在時間上時而超前時而滯后,在空間上大幅度跳躍和處理,帶來了“千岩萬轉路不定,迷花倚石忽已暝”的朦朧的詩情畫意。這是西方現代派意識流小說的表現手法在李國文筆下給人留下的藝術魅力。李國文在小說里還不落痕迹地借鑒了中國古典章回小說“欲知後事如何,請聽下回分解”的方法,不斷設下懸念,而又逐漸解開,大環套小環,層層相因,環環相扣。當我們一拿起作品就發現有一連串的疑問,迫使你不得不讀下去,看個水落石出。隨著文章的發展,有些疑問漸漸得出了答案。這種設環解扣的方法,同時也是民間說唱文學的特點。作者正是採用“雜取種種,合成一個”的手法,將歷史與現實的材料糅合在一起,你中有我,我中有你,達到高度和諧的統一。

二、虛實相生,無畫處均成妙境

“虛”和“實”是中國繪畫藝術中的一對美學範疇,中國畫不象西洋畫那樣很講究透視的角度和作畫的地點取景構圖,多採用“以虛帶實”的方法,也就是說中國畫的構圖不是全部畫滿的,細心斟酌,總有幾處空著,空著的地方不僅可以代表天空、白雲、流水等某種實物,而且還可以不表現任何東西,只是隱藏著某種情思,多給觀眾畫外之意。這種以虛代實,計白為黑的表現手法在小說《冬天裡的春天》中得到了嫻熟的運用。

作品反映了中國抗日戰爭、解放戰爭、解放后十七年和文革十年四個歷史時期的生活風貌,整個畫面有兩處濃墨重彩的地方,一處是解決戰爭時期,通過於而龍、蘆花、王緯宇等人物形象的刻畫,再現了抗日的炮聲、革命的曙光、黨和人民群眾的血肉聯繫;一處是文革十年,通過描寫王緯宇、高歌對於而龍等忠良的陷害,揭露了“四人幫”顛倒是非的罪惡。作者把這兩部分用流動的筆調重點突出,並加以對比,寫出了其中的歷史感受。至於解放后的十七年和今天的現實風貌,幾乎是留的空白,即使偶見色彩,也只是為了避免整齊而加的點綴。繪畫中的實和虛是相對而言的,古人講究密不通風,疏可走馬,“疏可走馬則疏處不是空虛,一無長物,還得有景。密不通風,還得有立錐之地,切不可使人感到窒息。”[ 2] 在《冬天裡的春天》里,戰爭年代和文革時期本身又是留有空隙的。大的空白處,有硝煙瀰漫的朝鮮戰場,有轟轟烈烈的社會主義建設;有粉碎“四人幫”以後黨風的轉變,有王緯宇之流走向墳場的預示。小的空白處,有於而龍和謝若萍的愛情幼芽,有老將軍周浩“文革”期間的歷史遭遇。由於作者在實處充分揭示了歷史和人物性格發展的趨勢,使得空白處筆雖未到而意已到,形成無墨之墨、無筆之筆的境界。《冬天裡的春天》的虛實相生還表現在對人物的安排和描寫上。全書共有五十多個人物,真正出場亮相的有多少呢? 即使人物出了場,又有幾個可以看得清身材和長相的呢? 幾乎每一個片斷中的主人公總是今天的現實中安排一個,昨天的歷史中安排一個;或者是今天石湖上一個,今天離石湖很遠的縣裡、廠里一個。出場主人公並不多,倒是銀幕後的埋在垃圾堆里的和埋在人的心裡的死者較多,銀幕後的人們深惡痛絕或衷心愛戴的人較多。如果把出了場的人物和畫面叫“實” ,那麼,抒情主人公於而龍所回憶的部分就可叫做虛。蘆花這個敢愛敢恨的指導員,她的復仇故事雖不能算是遙遠的傳說,但也確有幾分傳奇的色彩,她不僅沒有正面出場,而且在三十年前就死了,作品中她活生生的形象,是從於而龍頭腦中輻射出來的,是水中之月,鏡中之花。這裡面包含了作者對歷史和現實的辯論理解,說明歷史和現實永遠是一條割不斷的線。“油畫藝術有它奇特的性質,猛乍看去,好像是零零散散,支離破碎,東一塊,西一塊,彼此毫無關聯的組合體。但是,一旦習慣了那彷彿是漫不經心的筆觸中,有根作者貫穿脈絡的線索,頓時間,它就突然匯聚成一個完整的藝術形象,映入眼帘。看慣了平鋪直敘的作品,也許不喜歡油畫,然而,它卻是經得起思索的藝術。”這雖然是作品中的話,卻已被李國文認為“表達了我在寫這部作品時的藝術追求” ,這個追求實際上就是把繪畫藝術中虛實相生的表現手法借用到自己的作品中來。

三、意以象盡,象以言著

“意象是表象和形象之間的橋樑,它比表象有更高的概括性和更豐富的內容,卻依然保留著表象的具體直觀特點,不過意象不具備形象的物化形態。”意象是作者情感作用下表象主觀化的結果,帶有強烈的情感色彩,它能表現作者的情感、思想。古人所謂“意以象盡” , “象以言著”正是如此。《冬天裡的春天》之所以給人一種朦朧的審美感受,是因為小說中處處瀰漫了一系列獨具韻味的江南意象:霧、紅荷鯉魚、馬齒莧、銀杏樹、鵲橋山等。其中最耐人尋味的是霧和紅荷鯉魚。

石湖上空的霧,一開幕就給人留下了深刻的印象,造成一種迷濛陰森的壓抑之感。隨著情節的發展,霧也不斷變化著,時濃時稀,忽明忽暗,霧來時一切都若有若無,引人遐想,霧消時,形象鮮明,景物清晰,它自始至終,籠罩全篇。作者不是故意玩弄煙幕彈,這是與社會環境人物命運息息相關的。於而龍的一生,似乎和迷霧有著難解難分的因緣,117他的許多記憶,尤其是辛酸的、苦澀的、思痛的回憶,總是籠罩著迷迷濛蒙的霧,在他漫長的生活途中,像舢板一樣,不止一次地駛進過濃濃的迷霧之中。就藝術形象而言,作品中的霧呈現著不同的形態,或濃重或輕淡;濃重時像帷幕,十步之外不辨人馬;輕淡時如薄紗,百米之內依稀可見。霧這一意象,不僅為作品的情節和人物創造了一種朦朧的美,而且還減少了大量的非情節因素,它在作品的結構上,就像一件道具,把上一個鏡頭和下一個鏡頭連接起來,使得結構更加精練,也使得作品洋溢著一股淡淡的馨香。紅荷鯉魚這一意象,它是“足智多謀” 、“狡猾靈巧” 、“胸有成竹”的老油條,它有“雄厚的體力” 、“臨場不慌的理智” ,他勇敢、頑強,富有韌性和耐力, “懂得怎樣戰鬥,怎樣活下去” 。我們從“魚借水勁,如同共產黨依靠群眾那樣,會有很大的力量”這句話中,不難領略到隱藏在魚後面的“真相” 。紅荷鯉魚從被捕到解脫,象徵著主人公於而龍艱苦曲折的一生,象徵著他激流勇進、堅忍不拔的意志力,象徵著他在死亡線上對人生的追求的意志力和在血海深仇中百折不撓,堅決復仇的意志力。作品在釣魚這一情節上花了很大的筆墨,並藉助象徵的手法來構成秩序,並不刻意追求事物的真實情,而是以虛幻和假設的情景來模擬。它的獨立的藝術功能只在於隱喻和暗示上:紅鯉魚的精神,就是於而龍學習的精神,它嚮往著石湖,絕不放棄最後的希望;它終於回到了給它力量,給它生命的石湖之中,於而龍也終於回到了給他力量、給他生命的母親的懷抱里。這是紅荷鯉魚這一意象給讀者的啟示。意象的形成過程受作者潛意識的影響,會帶上濃厚的潛意識色彩,它與作者的身世經歷、人格個性密切相關。20世紀50 年代中期,作者以干預生活、揭露陰暗面而步入文壇,並因此受到二十餘年不公正的待遇,他又何嘗不像於而龍那樣,在漫長的生活途中,像舢板一樣,不止一次地駛進過濃濃的迷霧之中。重出之後,他亦未改初衷,積極入世,紅荷鯉魚堅忍不拔的意志力、百折不撓的追求不正是作者的價值取向嗎? 所以, 《冬天裡的春天》這部小說比較全面地反映了作者的人生追求、審美追求。

四、情節結構

從題材和主題的褥要出發,打亂時空秩序,吸收戲劇和電影的某些手段結構作品。從展示人物豐富的精神世界出發,吸收意識流手法,借主人公的視覺、聽覺等感覺來網結多層次的複雜結構。將作者的議論或抒情化入主人公的靈魂中,通過主人公的意識流動自然地表露作者的傾向,減少大的非情節因素。

在中國當代小說之林中,李國文的《冬天裡的春天》是一部在表現形式上頗具特色的小說。它不僅在結構和表現手法上與眾不同,其意象的攝取也有獨特的藝術魅力。它在吸收中外小說特點的同時,對其他藝術的表現形式也進行了大膽的借鑒,形成了新穎別緻的風格。

——湖南師範大學文學院碩士研究生,湖南工業大學傳播系副教授余習惠

《冬天裡的春天》是一部藝術形式大膽創新的作品。它在吸取了中外小說特點的同時,通過獨特的藝術手法將抒情詩般的內容完美展現給讀者,達到了內容與形式的高度融合。

——廣東技術師範學院劉鋒

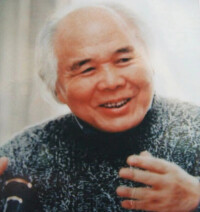

李國文

2019年9月23日,李國文長篇小說《冬天裡的春天》入選“新中國70年70部長篇小說典藏”。