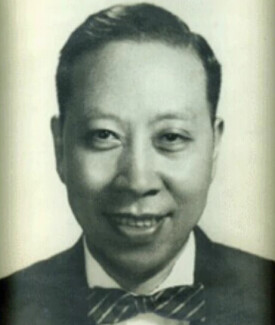

謝然之

謝然之

謝然之(1913年6月25日-2009年6月27日),著名報業家、新聞學者、教育家、外交家。有“台灣新聞教育之父”之稱,1972年入選國際百位名報人。曾任中華蘇維埃共和國臨時中央政府秘書長、國民黨中央委員會副秘書長。生平跨越國共兩黨,為一代傳奇人物。

民國二年(1913年)六月二十五日,謝然之生於浙江餘姚,出自餘姚泗門謝氏。北伐戰爭時期,赴上海,先後就讀於上海光華大學、東吳大學。1932年5月間,和當時上海左翼作家丁玲等同時加入中國共產黨,由瞿秋白監誓,潘梓年和馮雪峰為聯絡員。東吳大學畢業后,於11月底抵達中華蘇維埃的首都江西瑞金,就任中共江西省委宣傳委員,並擔任中華蘇維埃共和國臨時中央政府機關報《紅色中華》編委。1934年2月,中華蘇維埃共和國中央人民委員會改組,主席毛澤東辭職,由張聞天繼任主席,謝然之擔任秘書長。1934年冬,中央蘇區紅軍被迫開始長征,謝然之與瞿秋白等人奉命留守江西瑞金。謝然之此時擔任中華蘇維埃共和國臨時中央政府秘書長,因肺病隱藏民間,遭羅卓英部俘擄,經轉報時任南昌行營北路軍前敵總指揮陳誠,因過去在上海與譚府相識,允予保釋,遂叛離中國共產黨。

謝然之

謝然之

抗戰時期曾任國民政府軍事委員會政治部設計委員,兼任《掃蕩報》筆政(編輯),之後擔任三民主義青年團中央宣傳處處長,主編《中國青年》(月刊)。1941年夏,時任湖北省政府主席的陳誠在戰時省會恩施命謝然之接任國民黨湖北省政府機關報《新湖北日報》社長。謝然之為辦好《新湖北日報》費了不少力氣,如在物質上自辦印刷廠和造紙廠,為報紙奠定了比較穩固的基礎,在人力上則延攬一批知名人士,參加編輯和撰稿工作。為抗戰宣傳工作作出了重大的貢獻。

1943年冬,陳誠調離湖北,謝然之亦隨之離開恩施至重慶。次年,經蔣經國舉薦其進入“三青團中央幹部學校”任指導員、主任秘書。1945年6月,奉派出國進修,自重慶經印度飛赴加拿大轉紐約,進入密蘇里大學新聞學院研究部進修;次年轉入明尼蘇達大學新聞及大眾傳播學院,研讀碩士學位。1947年7月取得碩士學位后自舊金山返國,次月就任中國國民黨中央執行委員會宣傳部新聞處處長。

謝然之

謝然之

1959年秋,謝然之應聘為美國南伊利諾大學新聞學院客座教授,赴美國講學一年。1961年,回台灣任國民黨中央四組(文化宣傳組)主任,監督管制當時所有新聞傳播媒體的內容言論,權力很大,由此與李敖結冤。李敖在《李敖快意恩仇錄》專門有章節痛批謝然之,還揭了謝然之的不少老底。因謝然之在中央四組工作出色,深得蔣經國的賞識,先是當選為國民黨第九屆中央委員,接著任國民黨第十屆中央委員會副秘書長,1971年出任中華民國駐薩爾瓦多大使。成為一位傑出的駐外使節,對於促進中薩邦交,作出很大貢獻。旅居薩爾瓦多的僑領曾提到,僑居薩爾瓦多三十幾年,前後歷經十二位大使,像謝然之、連戰等等,每一位都是頂級的外交家,為國家做了很多事,各領風騷。

1981年,謝然之以外交官身份退休,與夫人謝高萍赴美國洛杉磯定居,在南伊利諾大學及德克薩斯州大學仍從事新聞教學工作,深得學子們的尊重與愛戴。2000年,台灣文化大學新聞學系友為感念謝然之對台灣新聞教育的貢獻,委託大東圖書公司出版《新聞與教育生涯———謝然之教授九秩華誕文集》,並派專人送往洛杉磯謝然之寓所獻書祝壽。

美國西部時間2009年6月27日,謝然之逝世於加州洛杉磯,享壽97歲。美國西部時間2009年7月2日下午3時,下葬洛杉磯近郊的玫瑰崗墓園(Rose Hills)。

在新聞界,他以辦報有理想、有創意備受社會尊崇;在新聞教育事業中,他力倡社會責任、新聞道德,桃李滿天下具有劃時代的社會影響力。終身從事新聞、新聞教育事業,是台灣新聞教育之父。

妻子謝高萍(1919~)、長子謝舜虎、次子謝舜哲、女兒謝舜雯。